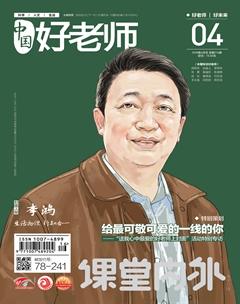

蔡宏圣 教育的樂趣在思考

余麗柃

初嘗思考之樂

和大多數理科學者一樣,蔡宏圣身上有著嚴謹、認真、一絲不茍、干脆利落的數學理性氣質。1983年,蔡宏圣考入南通師范學校,這所全國最早的中等師范學校,給了他良好的職業訓練與精神熏陶。從師范二年級起,蔡宏圣就開始了撰寫教學論文的嘗試,畢業前夕就在當時很有影響的《自學導報》上公開發表文章。

關于這篇“處女作”,蔡宏圣回憶:“現在的印象已經模糊了,然而那種成功的喜悅卻一直溫暖著我,引導著我。如果要說從什么時候對教育產生感情的,這一篇文章的發表應該算是一個重要的起點。”他告訴自己,不要好高騖遠,找到容易成功之處,讓一個個小成功來完滿自我。這樣,在從教路上可以走得更為充實和久遠。

蔡宏圣有一個特別的摘錄本,里面是他的抄書筆記,關于這個摘錄本,還有這樣一段故事。師范畢業前夕,按照慣例,學校組織了前往蘇州、杭州的畢業游。此時,蔡宏圣悄悄留了下來,整整一個星期每天都從早到晚泡在圖書館抄書。《外國著名教育家教育思想錄》的精彩章節抄錄了一大本,摘錄得最多的就是盧梭的《愛彌兒》。“當時的想法很樸素,家鄉圖書館的教育類書籍又少又舊,要盡可能地利用師范學校的有利條件多做些資料的積累。”蔡宏圣說。現在打開這個摘錄本,心中也不免升騰起一種感嘆:當時怎么就一筆一畫抄了那么多呢?

學生時代培養的閱讀、思考、反思等良好習慣,為蔡宏圣日后的成績做了極大的鋪墊。1987年12月,工作不到一年半時間的蔡宏圣,就以《學生間信息傳遞、轉化及其最優化問題》一文,獲得南通市小學數學論文評比二等獎。而排在前面的一等獎獲得者,則是當時已在小學數學界赫赫有名的特級教師張興華。

這個成績讓蔡宏圣大為振奮,充分體會到了教育的樂趣在于思考。他時刻以一種思考者的眼光看待教育教學,把理論的思考與教育的實際問題結合起來。此后的三四年時間里,他幾乎每個月都有文章發表,這也促使他有更大的動力投入到研讀與思考中。也是從那個時候開始,蔡宏圣大部分的星期天,都要來到辦公室,花上半天時間,看看書,翻翻資料,記記筆記。幾年下來,摘錄的卡片足有半米高——看到的有關資料、教學的點滴體會,他都及時記下貼進教材。日積月累,他用過的每一本教材,厚度幾乎都翻了一番。

與數學史的美麗“邂逅”

十多年的一線教學經歷為蔡宏圣積累了豐富的教學經驗,也讓他對課堂、教材和兒童的特點了然于心。2000年8月,他來到了市教研室工作,擔任教研室副主任。角色的轉變讓他漸漸疏遠了一線課堂。他不愿隨波逐流,這時一個關心他的人對他說:“如果你還想在專業上繼續提升的話,必須要回到課堂中去。”這樣的關心讓蔡宏圣開始警醒,2003年4月,他趁著一個大型教研活動的機會,逼著自己沉下來再次走上課堂。

那一次,蔡宏圣執教的課題是《乘法的初步認識》。這對一個當了十幾年數學教師的人來說沒有任何挑戰,幾乎所有的教學都會直截了當地告訴學生加法算式“2+2+2+2+2+2+2+2”可以用乘法“2x8”或者“8x2”表示。蔡宏圣卻揣著一份顧慮:如果我的教學在概念形成的關鍵節點也如此走過場,那么聽課老師如何點評作為教研室副主任的我?于是,他開始琢磨:從加法到乘法,人類的認識是如何提升的?教學能不能重現這樣的歷史經典時刻,從而讓學生透徹把握一個數學知識的必要性和本質意義?

很多時候,第一次做某件事,可能源自直覺,沒有理由。當初次運用數學史獲得廣泛關注的熱鬧散去之后,蔡宏圣慎重地思考起自己的專業發展該走怎樣的路。事實上,這一次與數學史的美麗邂逅,讓他有意識地選擇了從數學史的角度去思考教學問題的專業成長路徑。

數學史家莫里斯·克萊因“歷史是教學的指南”的觀點,成為了蔡宏圣思考數學史與小學數學教育的邏輯起點。他提出:歷史呈現了知識的來龍去脈,敘說了人類認識如何步步深入,在抽象的過程中我們就能體會和把握認識提升的關鍵。他認識到,數學史具有回望與前瞻并存的特點,因而推動了數學及其教育的發展。

很多人都會有相同的疑惑:為什么有的孩子懼怕數學?為什么有的孩子學數學時覺得自己很笨?在教孩子認識負數、學習用字母表示數等數學知識時,蔡宏圣沿著歷史的脈絡,主張在歷史中甄別兒童的學習障礙,讓歷史來言說“教什么”。他表示:“只有把握人類認識提升的路徑、過程,特別是遭遇的障礙、挫折,我們才能對人類的孩子應該如何學習做出更加理智的判斷。”

讀數學史為了更好地教數學

江蘇省教育科學研究所所長、中國教育學會素質教育試驗區指導專家、中國現代教育專家成尚榮認為:研究數學史,是一種回溯——回到歷史,回到原點,回到經典,回到過程,因而回到規律,回到發展方向上來。

然而,淺顯的小學數學知識和高深的、源遠流長的數學史,在一般人看來,這兩者之間相隔甚遠。據了解,我國關注HPM(數學史與數學教育的關系)已有十多年時間,數學史融入數學教學的實踐與案例開發則是HPM領域的重要方向之一。

蔡宏圣的觀點很明確:鼓勵小學數學教師讀數學史,不是為了教數學史,而是為了更好地教數學。他表示:“一個教師了解了一段數學史實,他設計的教學能有多大的創新性和發展性,取決于他有沒有讀透進而讀活數學史。”

看起來,一個小學數學教師要讀透并讀活數學史是很困難的。但蔡宏圣有自己的“讀法”:為了教學的數學史研讀,是立足于現實中的“人”而去關注歷史中的“人”。他認為,數學史研究不是在教學中進行“歷史復原”,不是為課堂穿上時尚的“數學文化”的外衣,而是從中發現人,發現規律。

在我們與蔡宏圣的對話中,他表示:“如果停留于歷史的考察,我們只能看到數學發展的史實:是誰在什么時候提出了什么數學知識。對于孩子們的數學學習來說,這些事實性的知識是有益的,但對于孩子們的數學理解來說,作用顯然極其有限。而如果深入到學生數學學習的內部,保持著敏銳的‘怎樣促進兒童數學學習的觸角,我們就可以通過研讀數學史,捕捉到其間隱藏著的豐富的教育基因。例如:通過數學發展史可以提煉出孩子們的認知發展規律,通過數學家的困難可以預見和解釋學生的學習困難,根據歷史發展的順序可以作為安排學習層次順序的參考,利用歷史背景知識可以用來激發學生的興趣,歷史上的彎路和挫折可以用來減少學生的學習焦慮,如此等等。”

蔡宏圣堅定地認為,研讀數學史的路值得繼續走下去。正如成尚榮在一篇文章中寫道的:小學數學教育研究已經有了很多風景,當大家都沉醉于已有風景的時候,宏圣在開啟一扇新的窗,他研究的這些成果正在數學的田野里綻放異彩。在若干年以后,這些研究成果也許會成為歷史的一部分。將來不管有什么樣的看法,有一個聲音一定是非常響亮、強大的,那就是:曾經有一位小學數學特級教師,在數學史的田野里耕耘過,播種過,他給我們留下了十分寶貴的財富。這一新視野的開拓,給小學數學教育研究帶來了一個歷史性又具有時代特點的研究課題,他的名字叫蔡宏圣!

本刊專訪

本刊記者:從一名初上崗的青年教師成長為今天的特級教師、教育部名師,三十多年來您最深刻的感受和體會是什么呢?有什么好的經驗可以分享給年輕的教師們?

蔡宏圣:這些年來,不同崗位的工作給我的共同感受是,一個青年教師應該在“樂于學習——勤于思索——勇于實踐——善于總結”的循環中反復提升自己的專業素養。其中,學習是基礎,思索是核心,實踐和總結是必由之路。

為什么說“勤于思索”是核心呢?因為勤于思索,意味著能不斷地探索、改進自己的工作,不斷地嘗試新的教學途徑和教學方法;意味著能夠從不同的角度對那些習以為常、熟視無睹的現象做出新的解釋;意味著能夠對那些天經地義、理所當然的事情進行新的審視。也只有這樣,自己的實踐和總結才有價值。可以這樣說,一個有銳氣的青年教師可以不是個思想家,但不應該不是個思想者。

本刊記者:您入選教育部首期“國培計劃”中小學名師領航班的學員,在培養過程中,有哪些收獲?您工作室的發展有哪些計劃?

蔡宏圣:能入選首期“國培計劃”中小學名師領航班在西南大學進行學習提升,我既感到榮幸又倍感壓力。這次學習,對我來說是謙遜人格的感化、治學精神的熏陶、思維方式的更新和知識視野的拓展。接下來,我將把培訓中學到的運用于實踐。我們工作室以“和而不同、各美其美,智慧共享、美美與共”為宗旨,以“和諧數學”的教學品牌為基礎,提出了“數學史視野”的研究方向。通過“領銜人負責制、項目推進制、每月例會制、共同維護制、開放流動制、課題跟進制、檔案管理制”等大家商議的約定為基礎,喚醒各個成員自我成長的內驅力。以集中研討和自我研修相結合為路徑,通過讀書交流、課例探討、反思總結、課題研究、主題論壇、游學碰撞等形式,促進成員更新教育思想,錘煉課堂智慧,積累專業素養,提升學術品質。