電網綜合負荷模型的建立及應用

高澤明,賈京華,王 琦

(1.河北省電力公司,石家莊 050021;2.中國電力科學研究院,北京 100192)

在電力系統穩定性的分析計算中,發電、輸電、用電等各環節中設備的模型和參數都是直接組成部分。在以往的工作中由于負荷模型和參數較為復雜并且不易獲取,造成了針對負荷長期使用簡單模型、簡單處理的工作方式。為了進一步提高計算分析的準確性,必須應用新的、貼近實際的負荷模型和參數辨識方法。

目前,河北南網均采用相同的負荷模型及參數(采用40%恒阻抗+60%Ⅲ型電動機模型),但是隨著網架結構及負荷水平的發展,原有的負荷模型已經不適應工程需要。考慮配電網絡的綜合負荷模型(SLM)可以很好的解決這一問題[1]。綜合負荷模型確定的關鍵主要取決于兩個方面:負荷模型的辨識和參數的確定,這兩個方面都依賴于詳細的負荷調查。以下基于綜合負荷模型理論,以周密組織的負荷調查為基礎,提出并完善了河北南網實際綜合負荷模型及其參數,提高了電網仿真計算的精度,增加了仿真結構的可信度。

1 負荷模型結構分析

負荷模型特別是動態負荷模型對電網動態安全分析有著重大影響,在部分情況下可能影響計算分析的結果,因此,合理選擇負荷模型對于提高計算分析的準確度有重要意義。

1.1 不同負荷模型對電網仿真計算的影響

1.1.1 對潮流計算的影響

目前,電網潮流計算中采取恒功率模型。仿真計算實踐表明,當在額定電壓附近,其收斂性較好;但在無功功率平衡不佳、潮流過重等情況下,迭代方程經常出現不收斂的問題,而采用考慮更加貼近實際的動態模型時,收斂性得到加強。

1.1.2 對暫態計算的影響

在系統發生機電暫態過程(如異步振蕩)時,電網的頻率和電壓會發生變化。負荷模型對暫態穩定性的影響主要表現在隨著電壓、頻率的變化,負荷的大小隨之變化,發電機轉子上機械功率與電功率的平衡即隨之變化,造成發電機轉子搖擺特性發生變化。通常認為采用“保守的”負荷模型可以確保系統安全運行,實際上由于電力系統的復雜性,很難找到一個負荷模型使得系統的分析結果總是偏于“樂觀”或總是偏于“保守”。而且由于上述原因,靜態負荷模型無法準確反映在電壓和頻率變化較大的情況。

1.1.3 對電壓穩定計算的影響

電壓穩定的實質即為負荷穩定,電壓穩定計算更加依賴于負荷模型的準確性。通常在大多數論證中經常采用異步發電機的P-U曲線、Q-U曲線來闡述電壓崩潰的正反饋過程,然而在復雜的生產運行環境中往往需要更加精細的考慮的多種類型用電設備共同作用下的模型才能合理解釋或者較好擬合真實的電壓崩潰過程。由此可見,負荷模型準確度決定著電壓穩定性分析結果準確度。

1.2 現有負荷模型存在的局限性

目前,河北南網采用40%恒阻抗+60%電動機的負荷模型。存在如下局限性:模型靜態部分沒有考慮配電系統阻抗的影響;模型的電動機定子電抗計及配電系統電抗時,沒有考慮配電系統的無功補償以及靜態負荷的影響;模型靜態部分的無功功率可能有負的恒定電流和恒定功率成分,即被處理成無功電源。

1.3 考慮配電網絡的綜合負荷模型的優點

考慮配電的綜合負荷模型示意[2],見圖1。模型采用調整后的勵磁模型,計及小機組的影響,并應用綜合負荷模型及參數。對東北電網2004年和2005年所做的四次三相短路試驗的仿真計算結果表明,仿真曲線與實測曲線吻合較好,表明考慮配電網的綜合負荷模型結構合理,可以比較完整地模擬負荷與配電系統。其優點有:靜態負荷和電動機負荷都可以考慮配電系統阻抗的影響;模擬了配電系統的無功補償;可以方便地考慮配電系統的小機組;靜態無功負荷不會出現負的恒定電流和恒定功率。

圖1 考慮配電網絡的綜合負荷模型示意

2 利用統計綜合法建立綜合負荷模型

統計綜合法是獲得綜合負荷模型的常用手段[3],從綜合負荷模型本身的特點來看,其最終模型組成和參數確定也需要用統計綜合的方法來完成。

2.1 統計綜合法建模的原理

統計綜合法首先通過試驗和數學推導得到各種典型負荷元件的數學模型,然后在一些典型節點上統計某些典型時刻(如早高峰負荷、晚高峰負荷、冬季大負荷、夏季大負荷等)各種負荷的組成比例,最后綜合這些數據得出該負荷點的負荷模型[4]。

2.2 統計綜合法建模的基礎條件

2.2.1 負荷類型信息

電力系統負荷是由許多不同的用電設備組成的。通常情況下,負荷大致可以分為如下幾種類型:居民負荷,主要指城市居民用電,包括照明、家電等;商業負荷,指用于商業方面的機構;工業負荷,主要指工業企業;農業負荷,指農村地區用電,包括灌溉,農業居民用電等。

2.2.2 用電設備的比例

電力系統中包含不同的負荷類型,而且各個用電設備的特性不同,因此每種用電設備在各類負荷中所占的比重也是很重要的數據組成部分。

2.2.3 用電設備的負荷特性參數

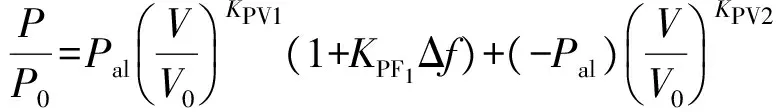

負荷特性通常是由有功功率、無功功率相對于電壓、頻率的關系曲線給定的。對于負荷,可以對有功功率、無功功率相對于電壓、頻率的關系曲線進行線性化,可以得到:

(1)

(2)

對于某一負荷,要求給出整個負荷的特性參數和功率因數,這樣可以確定整個負荷的靜態特性參數。

如果含有馬達,則需要給出馬達功率占整個負荷功率的比例、馬達參數和除馬達負荷外的負荷特性參數。這樣可以得到整個負荷的靜態參數和動態馬達參數。

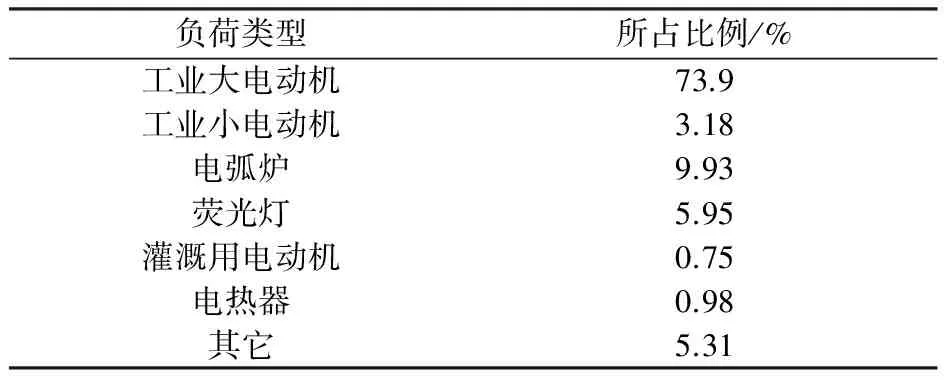

2.3 靜態負荷模型的統計綜合

靜態負荷模型有很多種形式,不同電力系統分析程序采用不同形式的靜態負荷模型。文中采用了式 (3)、式(4) 所示的靜態負荷模型。

(3)

(4)

有功負荷模型式(4)中含有2個部分,都是電壓的指數函數,第一部分綜合所有與頻率相關的負荷,第二部分為綜合所有與頻率無關的負荷。無功負荷模型式(4)中也含有2個部分,第一部分包含所有負荷元件消耗的無功功率,第二部分為節點和負荷之間配電網的無功補償和無功損耗。

以上模型在實際應用中需要轉化成有恒功率(P型)、恒阻抗(Z型)、恒電流(I型)組成的靜態模型。

2.4 動態負荷模型的統計綜合

多個感應電動機可以綜合為1臺感應電動機,綜合過程基于如下原則:感應電動機參數以感應電動機的額定容量(相對于節點總負荷的標么值)為加權因子進行綜合;假定所有的感應電動機等值支路中3個支路的兩端都直接并聯;等值感應電動機的臨界滑差等于所有感應電動機臨界滑差的加權均值。

3 河北南網負荷的普查分析

統計綜合法調查的數據量很大,主要包括:220 kV變電站的變壓器、線路、無功補償等相關數據; 220 kV變電站的接線結構;220 kV變電站所有負荷出線調查時刻的有功功率、無功功率、電流、電壓、功率因數負荷數據;線路的詳細負荷組成數據,主要有居民、商業、農村、紡織、造紙、醫藥、食品、機械等負荷類型。

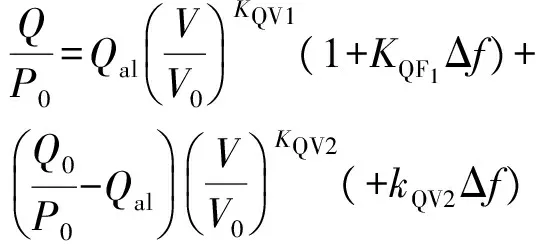

根據河北南網負荷類型普查結果,需要選取工業負荷、工業居民混合負荷、工業農業混合負荷、工業居民農業混合負荷4種類型的典型220 kV站點,開展配電網絡、負荷構成和負荷特性的詳細調查。本次研究調查包括河北南網共82座220 kV負荷站點,每座220 kV變電站均調查了所帶工業負荷、居民負荷、商業負荷、農業負荷的有功功率、無功功率大小和所占百分比,以及工業負荷的具體負荷構成情況。河北南網負荷調查情況,見表1。

表1 河北南網負荷調查情況

4 河北南網不同類型負荷的建模分析

4.1 工業負荷

如果某220 kV變電站所帶工業負荷的有功功率占該變電站總有功功率的百分比大于75%,則將該變電站歸類為工業負荷類型變電站。通過調查,安托(石家莊)220 kV變電站的負荷構成包括85%的工業負荷,可以作為工業負荷類型的典型站點。安托220 kV變電站負荷類型,見表2。

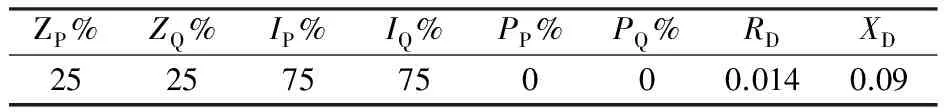

由統計綜合法得到綜合負荷模型中的靜態負荷參數和動態負荷參數分別見表3和表4。

表2 安托220 kV變電站負荷類型

表3 安托220 kV變電站靜態負荷及配電網絡等值阻抗

表4 安托220 kV變電站動態負荷參數

4.2 工業居民農業混合負荷

如果某220 kV變電站所帶工業負荷的有功功率占該變電站總有功功率的百分比大于20%,居民和商業負荷有功之和所占百分比大于20%,而且農業負荷所占百分比也大于20%,則將該變電站歸類為工業居民農業混合負荷類型變電站。南郊(保定)220 kV變電站的負荷構成包括29.0%的工業負荷,11.0%的居民負荷,16.0%的商業負荷,以及40.0%的農業負荷,為典型的工業居民農業混合負荷站點。南郊220 kV站負荷類型見表5。

表5 南郊220 kV變電站負荷類型

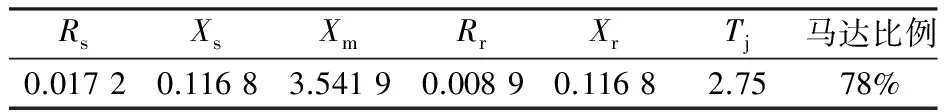

由統計綜合法得到綜合負荷模型中的靜態負荷參數和動態負荷參數分別見表6和表7。

表6 南郊220 kV變電站靜態負荷及配電網絡等值阻抗

表7 南郊220 kV變電站綜合負荷模型動態參數

5 負荷模型的仿真對比

5.1 安托220 kV變電站仿真對比

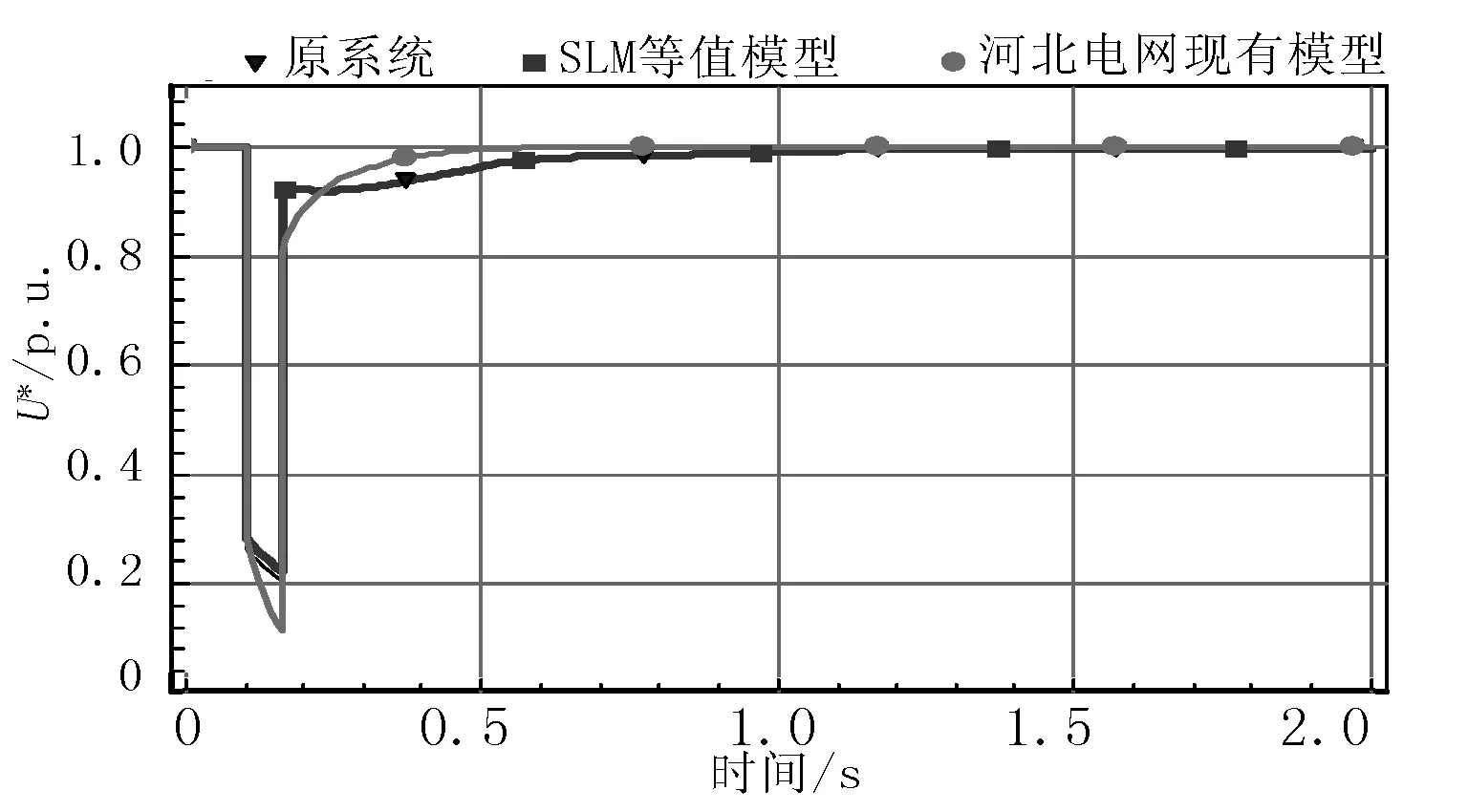

仿真系統采用單機無窮大系統經三回線向安托220 kV變電站供電,穩定條件下將綜合負荷模型與原系統(安托220 kV變電站詳細系統,包括110 kV線路、35 kV線路、變壓器、無功補償裝置等)、現有模型(60%馬達+40%恒阻抗)進行仿真對比,故障條件為三回線單回送端三相永久性故障,0.06 s跳單回線,仿真結果見圖2、圖3、圖4。

圖2 安托220 kV 變電站110 kV側母線電壓

圖3 安托220 kV 變電站110 kV側母線有功功率

圖4 安托220 kV 變電站110 kV側母線無功功率

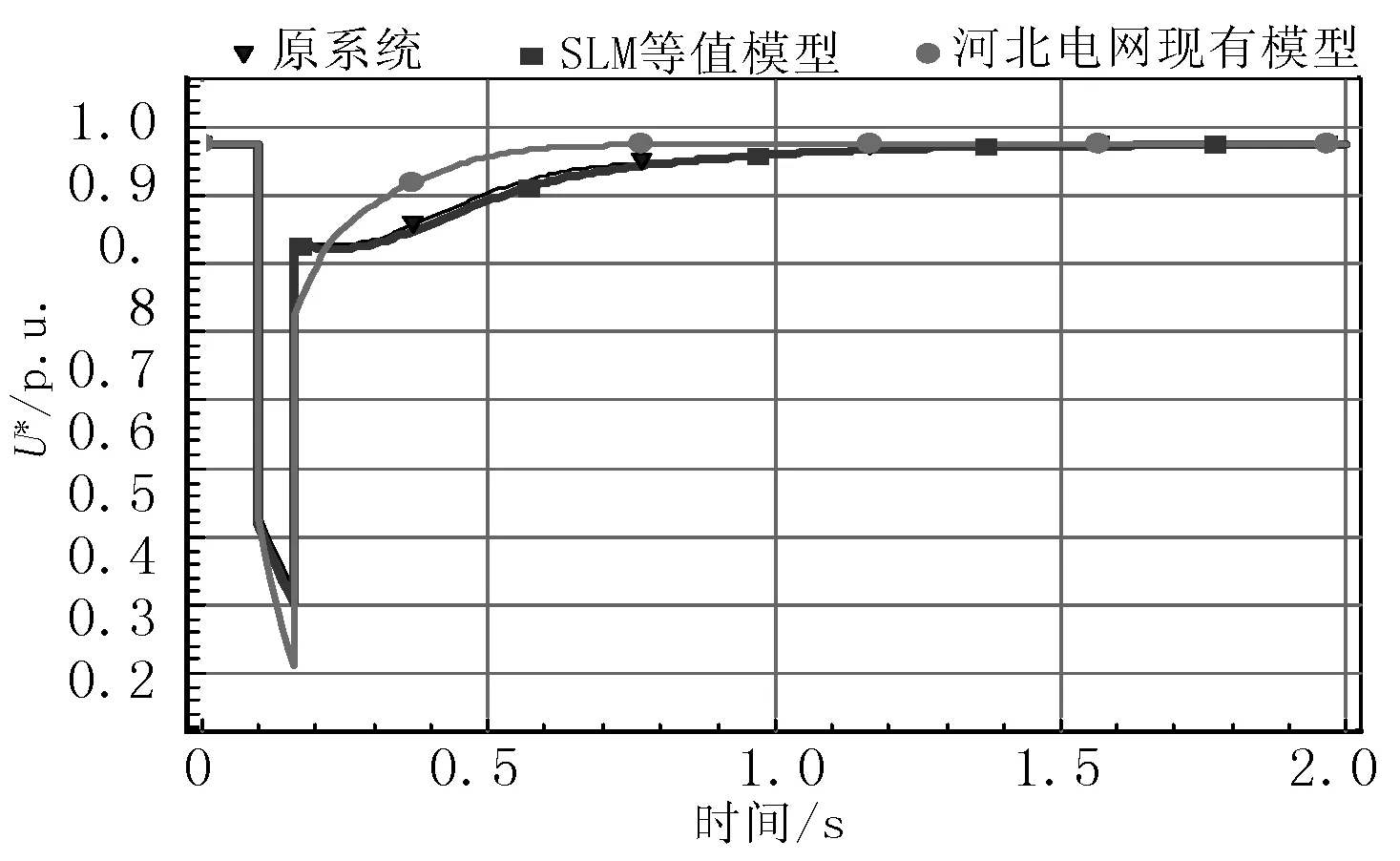

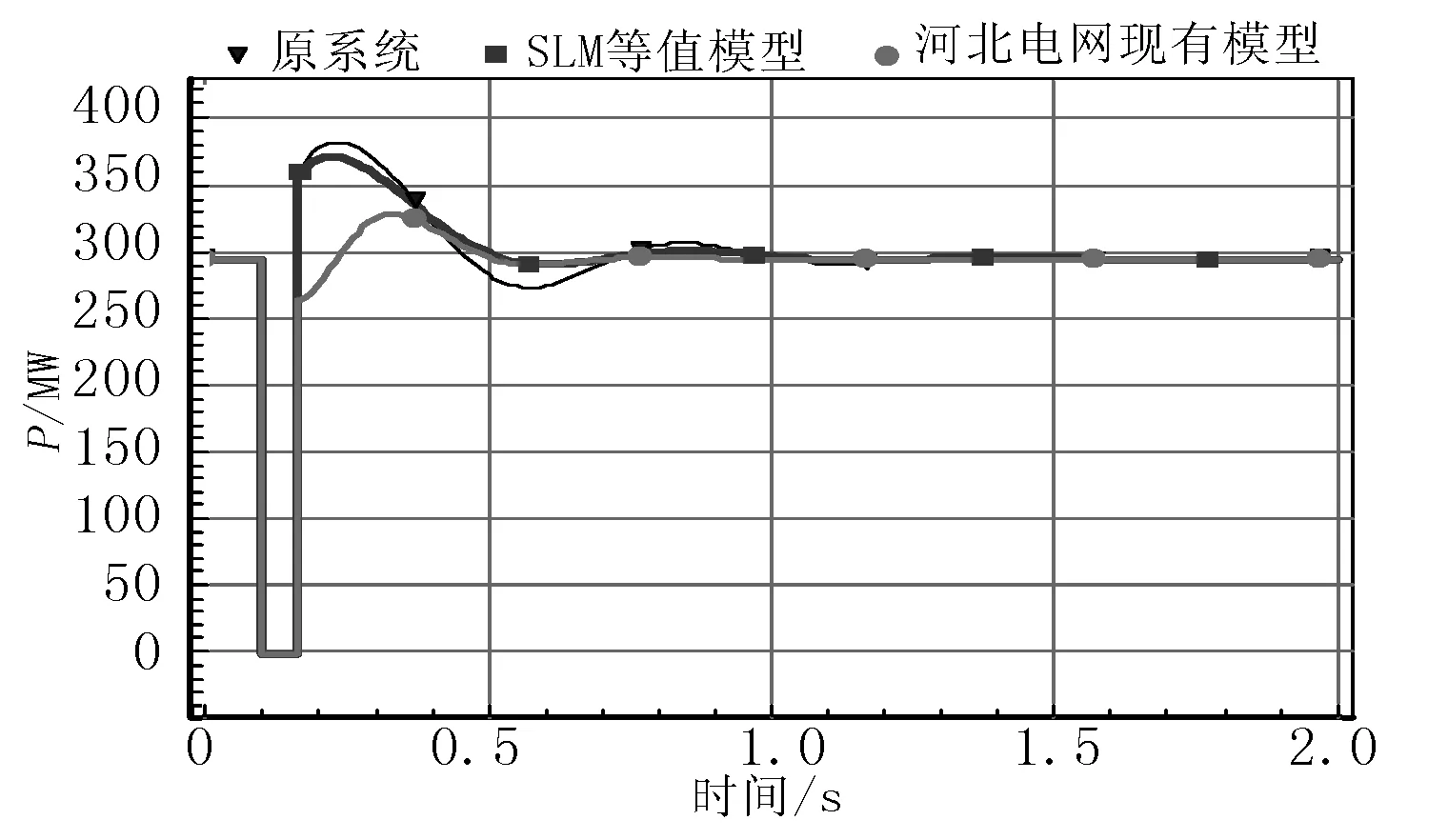

5.2 南郊220 kV變電站仿真對比

仿真系統采用單機無窮大系統經三回線向南郊220 kV變電站供電,穩定條件下將南郊220 kV變電站綜合負荷模型與原系統(南郊220 kV變電站詳細系統,包括110 kV線路、35 kV線路、變壓器、無功補償裝置等)、現有模型(60%馬達+40%恒阻抗)進行仿真對比,故障條件為三回線單回送端發生瞬時三相短路故障,故障后0.06 s故障消失,仿真結果見圖5、圖6、圖7。

圖5 南郊110 kV變電站110 kV母線側電壓

圖6 南郊110 kV變電站110 kV母線側有功功率

圖7 南郊110 kV變電站110 kV母線側無功功率

6 結論

為提高電網計算分析的準確性和可信性,提出在生產實踐中建立綜合負荷模型,且通過大規模負荷調查得出了綜合負荷模型所需要的較為準確的參數,用以提高仿真計算的準確性。對比計算分析表明,原有負荷模型與綜合負荷模型在仿真過程中存在部分差異,由于綜合負荷模型相對原模型更加豐富,考慮更加全面,參數選取更加嚴謹,因此,其可信度高于原負荷模型。實踐證明,基于實測的河北南網綜合負荷模型應用于生產工作后會大大提高仿真計算結果的可信度,為保障電網安全運行提供支持。

[1] 張紅斌,湯 涌,張東霞,等.考慮配電網絡的感應電動機負荷模型聚合方法研究[J].中國電機工程學報,2006,26(24):1-4.

[2] 邱麗萍,趙 兵,張文朝,等.綜合負荷模型對大區互聯電網穩定性的影響[J].電網技術,2010,34(10):83.

[3] 湯 涌,趙 兵,張文朝,等.綜合負荷模型參數的深化研究及適應性分析[J].電網技術,2010,32(2):58.

[4] 陳 謙,孫建波,蔡 敏,等.考慮配電網絡綜合負荷模型的參數確定[J].中國電機工程學報,2008,28(16):46-47.

本文責任編輯:齊勝濤