身體機能監控在“劍鷹”軍事技能競賽訓練中的應用

寧玉龍 梁啟飛 張效源

中圖分類號:G808 ? 文獻標識:A ? ? 文章編號:1009-9328(2021)11-115-03

摘 ?要 ?本研究通過對參加“劍鷹-2016”競賽運動的隊員進行身體機能變化情況監控,從而研究參訓學員的整體機能水平情況,檢查比賽科目設置、訓練量與強度安排的科學性、合理性。研究結果顯示,A、B組參賽隊員身體機能狀況較好,課目設置較合理;B組通過障礙等課目運動強度明顯要高于A組的水上課目,應適當調整課目內容,增加間隔時間和運動飲料的攝入;A組參訓學員握力下降明顯,B組學員背力下降明顯,應分別針對目標肌群進行強化練習。

關鍵詞 ?身體機能 ?監控 ?技能競賽

“劍鷹”軍事技能競賽是圍繞黨在新形勢下的強軍目標,由海軍航空大學主辦,全軍院校、海軍部隊參加的,以海灘、海面、海島競賽科目為主,兼顧陸上科目的軍事技能競賽活動機制。其目的是依據海戰場環境設置實戰化訓練課,推動軍事基礎教育訓練向實戰化轉型,引導學員軍事技能素質向作戰技能轉化,培養學員的軍人血性,為建設強大海軍服務。

“劍鷹”軍事技能競賽競賽內容立足于部隊平時訓練有需求,未來作戰用得上的課目,更加突出海軍軍兵種特色和海軍航空兵兵種特色,充分融合海軍、海軍航空兵職業素養需求[1],競賽共設置帆船、水上救生、海上著裝游泳、通過海上障礙、舢舨、通過陸上障礙、武裝泅渡、搶灘登陸、手雷投擲、自動步槍射擊、手槍射擊、野戰救護與防護、目標搜索、指揮能力挑戰14個課目[2]。各課目均以實戰為背景設置,競賽全程約36h,不分晝夜,不避風雨,連貫實施,是一場體能、智能、技能和團隊協作、指揮決策能力等方面綜合素質的大比拼,比賽強度、難度都比較大。

一、研究目的

“本研究在比賽前(相對安靜狀態)”、“比賽后即刻”兩個時間點對參賽學員的身體機能進行監控與測評,通過兩次數據變化來描述參訓學員在不同運動負荷刺激下機體發生的適應性變化,并以此來評定運動負荷的大小。其主要目的是評估參訓學員的身體機能水平,并通過參訓學員的身體機能水平變化情況,檢查比賽課目設置、訓練量與強度安排的科學性、合理性。

二、研究對象與指標

(一)研究對象

在本次參賽隊員中,隨機抽取58名,分為兩組,其中A組33人,B組25人;A組參賽項目主要為水上項目,B組參賽項目主要為陸地項目。

(二)研究方法

本研究采用測評方式,測評指標包括兩大類,一是主觀指標,即主觀感覺疲勞程度(瑞典生理學家Borg,RPE量表)。RPE是運動中個人的適應能力水平、外界環境影響、身體疲勞情況等的整體自我感覺,該量表包括6~20個級別,數值越高表示自我感覺越累;二是客觀指標,包括心率(橈動脈、脈搏指觸法)、肺活量(電子肺活量計)、握力(電子握力計)、背力(電子背力計)、視覺閃光融合頻率(亮點閃爍儀)、血乳酸等。

三、研究結果與分析

身體質量指數(BMI)是以相對身高的體重,來衡量體重是否超重或過輕的常用指標,同時也是評估健康體適能的有效指標。在本次所有測評前期,先取得了所有參訓學員的BMI,數值為22±2,屬正常范圍(正常范圍18.5~24),說明學員不存在由于過度訓練而導致的體重下降等情況。

(一)RPE

A、B兩組所在參訓學員的RPE級別為15.7±2.3,表示參訓學員基本都有“非常吃力”或“很累”的感覺,有部分學員表示有頭暈、發熱或特別熱、手臂酸痛、渾身無力等癥狀,有的甚至需要短暫歇息后才能正常行走,這與當天的高溫、高濕環境有關,同時也說明了比賽的負荷強度較大(圖1)。

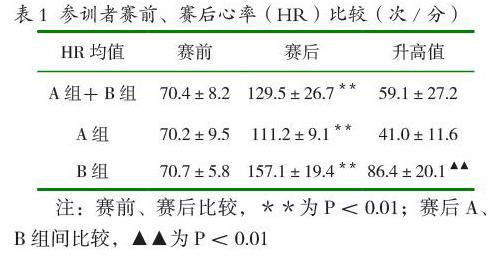

(二)心率

心率(HR)是反映運動負荷強度的客觀有效指標[3],A、B兩組所有參訓者安靜狀態下HR為(70.4±8.2)次/分,賽后為(129.5±26.7)次/分,呈明顯升高趨勢(P<0.01,如圖2),說明兩組比賽項目強度都很高,對參訓學員的身體機能刺激較強烈。其中,A、B兩組賽前HR處于同一水平,但A組賽后平均HR增加41.0次/分,B組賽后平均HR則增加86.4次/分,B組增長幅度要明顯高出A組(P<0.01,表1),說明B組科目負荷強度更大。

表1 ?參訓者賽前、賽后心率(HR)比較(次/分)

HR均值 賽前 賽后 升高值

A組+B組 70.4±8.2 129.5±26.7** 59.1±27.2

A組 70.2±9.5 111.2±9.1** 41.0±11.6

B組 70.7±5.8 157.1±19.4** 86.4±20.1▲▲

注:賽前、賽后比較,**為P<0.01;賽后A、B組間比較,▲▲為P<0.01

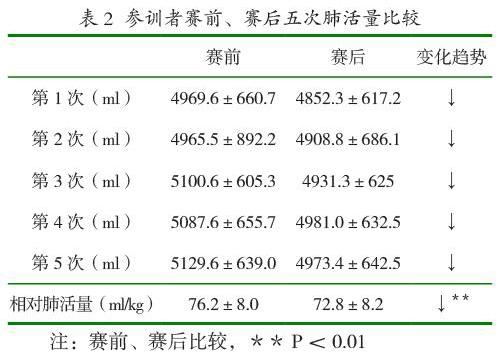

(三)血乳酸

乳酸是機體進行大強度運動時,體內糖原進行無氧代謝供能的產物,可以反映負荷強度的大小。賽前血乳酸為(2.2±0.8)mmol/L,賽后則明顯增高至(3.7±2.8)mmol/L(P<0.05,圖3),說明比賽強度很大。

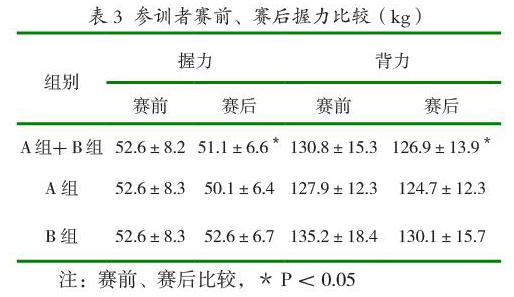

(四)肺活量

A、B兩組參訓學員在比賽前相對安靜狀態下的肺活量為(5287.8±665.9)ml,相對肺活量為(76.2±8.0)ml/kg,二者均高于正常成人范圍(男子肺活量約3500~4000ml,相對肺活量62ml/kg),有的學員肺活量甚至接近于7000ml,相當于高水平運動員的水平,說明參訓學員平時訓練效果非常明顯,肺通氣機能良好。

表2 ?參訓者賽前、賽后五次肺活量比較

賽前 賽后 變化趨勢

第1次(ml) 4969.6±660.7 4852.3±617.2 ↓

第2次(ml) 4965.5±892.2 4908.8±686.1 ↓

第3次(ml) 5100.6±605.3 4931.3±625 ↓

第4次(ml) 5087.6±655.7 4981.0±632.5 ↓

第5次(ml) 5129.6±639.0 4973.4±642.5 ↓

相對肺活量(ml/kg) 76.2±8.0 72.8±8.2 ↓**

注:賽前、賽后比較,**P<0.01

參加比賽后,所有參訓學員肺活量降為(5128.1±618.3)ml,相對肺活量降為(72.8±8.2)ml/kg,與賽前相比均出現明顯降低(P<0.01),說明學員呼吸肌較賽前出現疲勞狀態,肺通氣功能降低。連續五次肺活量顯示,與前面4次肺活量相比,賽前第5次肺活量值增加,表示學員呼吸機能能力強,身體機能處于良好狀態;而賽后第5次肺活量出現降低,說明呼吸肌處于疲勞狀態,學員身體機能恢復不佳(表2)。

(五)握力與背力

A、B兩組參訓學員在賽前相對安靜狀態下的握力為(52.6±8.2)kg,賽后下降為(51.1±6.6)kg,有統計學意義(P<0.05,表3)。其中,63%的參訓者出現握力降低,下降5kg以上者達21.1%,其中A組握力下降較明顯,這主要與舢板科目使用臂部較多有關;兩組參訓學員背力賽后較賽前也明顯降低(P<0.05),其中,39%的人背力下降超過10kg,且B組下降明顯。

表3 ?參訓者賽前、賽后握力比較(kg)

組別 握力 背力

賽前 賽后 賽前 賽后

A組+B組 52.6±8.2 51.1±6.6* 130.8±15.3 126.9±13.9*

A組 52.6±8.3 50.1±6.4 127.9±12.3 124.7±12.3

B組 52.6±8.3 52.6±6.7 135.2±18.4 130.1±15.7

注:賽前、賽后比較,*P<0.05

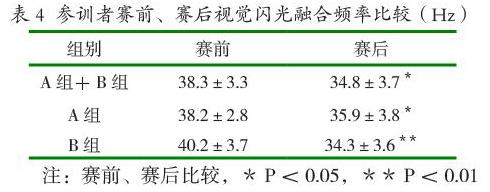

(六)視覺閃光融合頻率

表4 ?參訓者賽前、賽后視覺閃光融合頻率比較(Hz)

組別 賽前 賽后

A組+B組 38.3±3.3 34.8±3.7*

A組 38.2±2.8 35.9±3.8*

B組 40.2±3.7 34.3±3.6**

注:賽前、賽后比較,*P<0.05,**P<0.01

視覺閃光融合頻率是判斷大腦功能的興奮水平和頻率狀態的一個指標,可以表示視網膜經過視神經以致視覺中樞的整個視覺系統的興奮程度。從數據分析來看,參訓學員的閃光融合頻在賽后比賽前有明顯降低,說明賽后學員的視覺系統的興奮性水平下降明顯,即大腦功能水平降低,出現了中樞神經疲勞。與A組相比,B組下降更為明顯,這從側面反映出B組運動強度確實很大(表4)。

四、結論與建議

(一)結論

競賽身體機能情況:(1)RPE數值顯示,A、B兩組RPE數值普遍偏高,參賽隊員普遍較為疲勞;(2)心率檢測評情況顯示,A、B兩組心率都有明顯的提高,且B組的心率提升明顯的高于A組;(3)血乳酸測評結果顯示,A、B兩組賽后血乳酸值均有明顯的升高;(4)肺活量評測結果顯示,參賽隊員的肺活量均有所下降;(5)背力和握力測評結果顯示,A組握力下降較明顯,B組背力下降較明顯;(6)視覺閃光融合頻率測評結果顯示,A、B兩組均有所下降,且B組下降更明顯。整體情況顯示參賽隊員身體機能狀況較好。

競賽運動負荷情況:根據身體機能情況結果顯示,本次競賽參賽隊員的運動負荷普遍較大,B組的運動負荷明顯的高于A組。課目設置、訓練量與強度安排較為合理。

(二)建議

身體機能:增強專項力量針對性訓練。A組、B組學員賽后握力及背力都下降,提示日常體能訓練課應強調力量耐力及快速力量的訓練。其中,A組參訓學員握力下降明顯,B組學員背力下降明顯。建議A組學員首先應加強上臂、前臂肌肉力量的系統訓練,從而提高舢板運動成績;B組學員則應加強背肌的力量練習。

運動負荷:受高溫天氣的影響,B組通過障礙等課目運動負荷強度明顯要高于A組的水上課目;建議適當壓縮陸上障礙課目內容,適當增加比賽間隔,注意補充含有糖類和無機鹽等營養素的運動飲料,以防高溫高濕環境下運動出現脫水、中暑等癥狀。

參考文獻:

[1]陳德報,王天峰,劉濤.中外軍事院校軍事技能競賽特點與啟示[J].軍事體育學報,2018,37(02):21-23.

[2]夏吉祥,于波揚.“劍鷹”軍事技能競賽的科目設置特點與啟示[J].軍事體育學報,2018,37(02):53-55.

[3]王大磊,王曉飛.心率監測在“勇士-2015”學員軍事技能競賽體能訓練監控中的應用[J].軍事體育學報,2016,35(03):104-107.