面肌痙攣微血管減壓術后遲發性面癱影響因素分析

管玉華 鄭剛 李剛 陳少軍

面肌痙攣(HFS)是一種臨床常見的面神經功能障礙性疾病,嚴重影響患者生活質量。微血管減壓術(MVD)是目前治療面肌痙攣最為有效的方法,創傷小、療效確切,術后并發癥包括眩暈、腦脊液漏、顱內感染、耳鳴、聽力下降、面癱、后組腦神經損傷等,尤其是術后面癱是臨床較為常見并發癥之一,對患者工作生活造成諸多不良影響。根據發生時間,術后面癱可分為即刻性面癱(iFNP)和遲發性面癱(DFP)兩種類型,前者主要發生于術后24 小時內,與面神經直接損傷有關[1];后者常見于術后3~14 天,目前尚無明確定義,根據其臨床癥狀與體征可概括為術后非即刻發生的周圍性面癱[2]。遲發性面癱患者大多預后良好,但對其病因及影響因素至今尚不十分明確,在本研究中我們擬對微血管減壓術后遲發性面癱的影響因素進行分析,旨在探討其病因及發病機制,以為臨床防治提供參考。

對象與方法

一、觀察對象

1.納入與排除標準 (1)原發性面肌痙攣的診斷符合2014 年《面肌痙攣診療中國專家共識》[3]診斷標準。(2)接受經乙狀竇后入路面神經微血管減壓術治療。(3)所有納入病例均根據Cohen 面肌痙攣分級標準[4],于術前進行分級(0 級:無痙攣;1 級:外部刺激引起瞬目增多或面肌輕度顫動;2 級:眼瞼、面肌自發輕微顫動,無功能障礙;3 級:痙攣明顯,有輕微功能障礙;4 級:嚴重痙攣和功能障礙,例如患者因不能持續睜眼而無法看書或獨自行走困難)。(4)就診與住院手術病歷資料完整。(5)排除存在以下情況者:術前頭部MRI 提示顱內腫瘤、腦干病變、腦血管畸形、動脈瘤等;術前存在面癱癥狀或面癱病史;伴有血液系統疾病或凝血功能障礙;合并免疫系統疾病或嚴重心、肺、肝、腎功能障礙;微血管減壓術后即刻性面癱;失訪。

2.一般資料 選擇2014 年3 月至2019 年3 月于三峽大學人民醫院神經外科行微血管減壓術的面肌痙攣患者共306 例,其中男性116 例,女性190 例;年齡為20~75 歲,平均為(51.71±11.38)歲;病程(以面肌痙攣初發至行微血管減壓術時間計算)為0.30~23.00 年,平均為(4.88±3.38)年。合并高血壓者63 例(20.59%)、糖尿病43 例(14.05%)、陳舊性腦梗死21 例(6.86%)。左側面肌痙攣163 例、右側為143 例;根據Cohen 面肌痙攣分級標準[4],術前分級為2 級者61 例(19.93%)、3 級137 例(44.77%)、4 級108 例(35.29%)。單責任血管213 例(69.61%),主要包括小腦前下動脈106 例(34.64%)、小腦后下動脈85 例(27.78%)、椎動脈17 例(5.56%)、巖靜脈5 例(1.63%);多責任血管93 例(30.39%)。面神經壓痕明顯120 例(39.22%),不明顯186 例(60.78%)。根據患者微血管減壓術后是否發生遲發性面癱分為遲發性面癱組(面癱組)和未發生組(對照組)。

二、治療方法

1.微血管減壓術 (1)術前準備:術前1 周采用美國GE 公司Discovery MR750 3.0T MRI 掃描儀對患者行三維時間飛躍(3D?TOF)MRA 序列掃描,評估面神經與局部血管間的解剖關系,指導術前責任血管預判。(2)手術步驟:患者側臥位,氣管插管全身麻醉,頭架固定,經枕下乙狀竇后入路,取耳后發際內0.50 cm,沿發際走形做長約5 cm 直切口,橫竇下方制備直徑約2.00 cm×2.50 cm 的橢圓形骨窗,前緣緊鄰乙狀竇,弧形剪開硬膜并懸吊,緩慢釋放腦脊液后小腦塌陷,銳性分離蛛網膜,探查后組腦神經及面聽神經間隙。術中采用美國Natus 公司生產的Natus?Xletek 神經電生理檢測儀監測肌電圖變化及異常肌反應,協助尋找責任血管,明確責任血管后充分游離;可見面聽神經被血管壓迫后形態改變,形成局部扁平或凹陷痕跡,記錄為面神經壓痕。選擇適形Teflon 棉墊置于責任血管與面神經之間,電生理檢測顯示異常肌反應波消失,于腦池內緩慢注入生理鹽水,觀察墊片有無移動,徹底止血、嚴密縫合硬腦膜、還納骨瓣并固定,逐層縫合肌肉、皮下組織及皮膚。手術分別由我院功能神經外科亞專業的兩位醫師完成。

2.療效評價 于術后6 月根據患者癥狀改善程度進行療效評價。其中,面肌痙攣消除(治愈)或緩解(術后Cohen 面肌痙攣分級較術前降低≥1 級但未完全消除)視為手術治療有效,有效率=(治愈人數+緩解人數)/手術人數×100%。

3. 術后面癱程度評價 采用House?Brackmann(H?B)分級標準[5]對術后遲發性面癱程度進行分級。Ⅰ級:正常,各區面肌運動正常;Ⅱ級:存在輕度面肌功能異常(大體觀察,有輕度面肌無力,可伴極細微的聯帶運動;靜止狀態面部對稱,肌張力正常;運動時額部肌肉正常,稍用力閉眼完全、口角輕度不對稱);Ⅲ級:中度面肌功能異常(大體觀察顯示明顯面肌無力,但無面部變形,聯帶運動明顯或半面痙攣;靜止狀態面部對稱,肌張力正常;運動時額部肌肉力量減弱,用力后閉眼完全,口角最大用力呈輕度不對稱);Ⅳ級:中至重度面肌功能異常(大體觀察可見明顯面肌無力/面部變形;靜止狀態面部對稱,肌張力正常;運動時額部無運動,閉眼不完全,口角最大用力呈完全不對稱);Ⅴ級:重度面肌功能異常(大體觀察僅有幾乎不能察覺的面部運動;靜止狀態面部不對稱;運動時額部無運動,閉眼不完全,口角輕微運動);Ⅵ級:完全麻痹,無運動。

4.治療與隨訪 所有患者術后均常規應用神經保護及糖皮質激素,遲發性面癱患者在上述藥物治療的基礎上同時加用尼莫地平針劑(20 mg/d)治療,療程7~14 d,平均10.14 d。本研究所納入病例住院時間4~29 d,平均12.60 d。出院后通過電話與門診隨訪相結合的方式進行預后觀察,記錄面肌痙攣改善程度,以及遲發性面癱發生率。遲發性面癱患者出院后每月在我院門診復診1 次,記錄面癱發展與轉歸情況,隨訪截止日期為2019 年9 月30 日。

5.統計分析方法 采用SPSS 19.0 統計軟件進行數據處理與分析。呈正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用兩獨立樣本的t 檢驗;呈非正態分布的計量資料以中位數和四分位數間距[M(P25,P75)]表示,采用Mann?Whitney U 檢驗。計數資料以相對數構成比(%)或率(%)表示,行χ2檢驗或Fisher 確切概率法;影響因素分析采用單因素和多因素逐步法Logistic 回歸分析,選入與剔除變量的標準為α入=0.05,α出=0.10。以P ≤0.05 為差異具有統計學意義。

結 果

本研究納入的306 例患者術中無一例發生直接面神經損傷事件,治愈241 例(78.76%)、緩解40 例(13.07%)、無效25 例(8.17%),微血管減壓術治療有效率為91.83%(281/306)。術后發生遲發性面癱者(面癱組)21 例(6.86%),分別發生于術后2 ~ 41 d[(11.40±3.62)d]。 依 據H?B 分 級,Ⅲ級2 例(9.52%)、Ⅳ級17 例(80.95%)、Ⅴ級2 例(9.52%)。

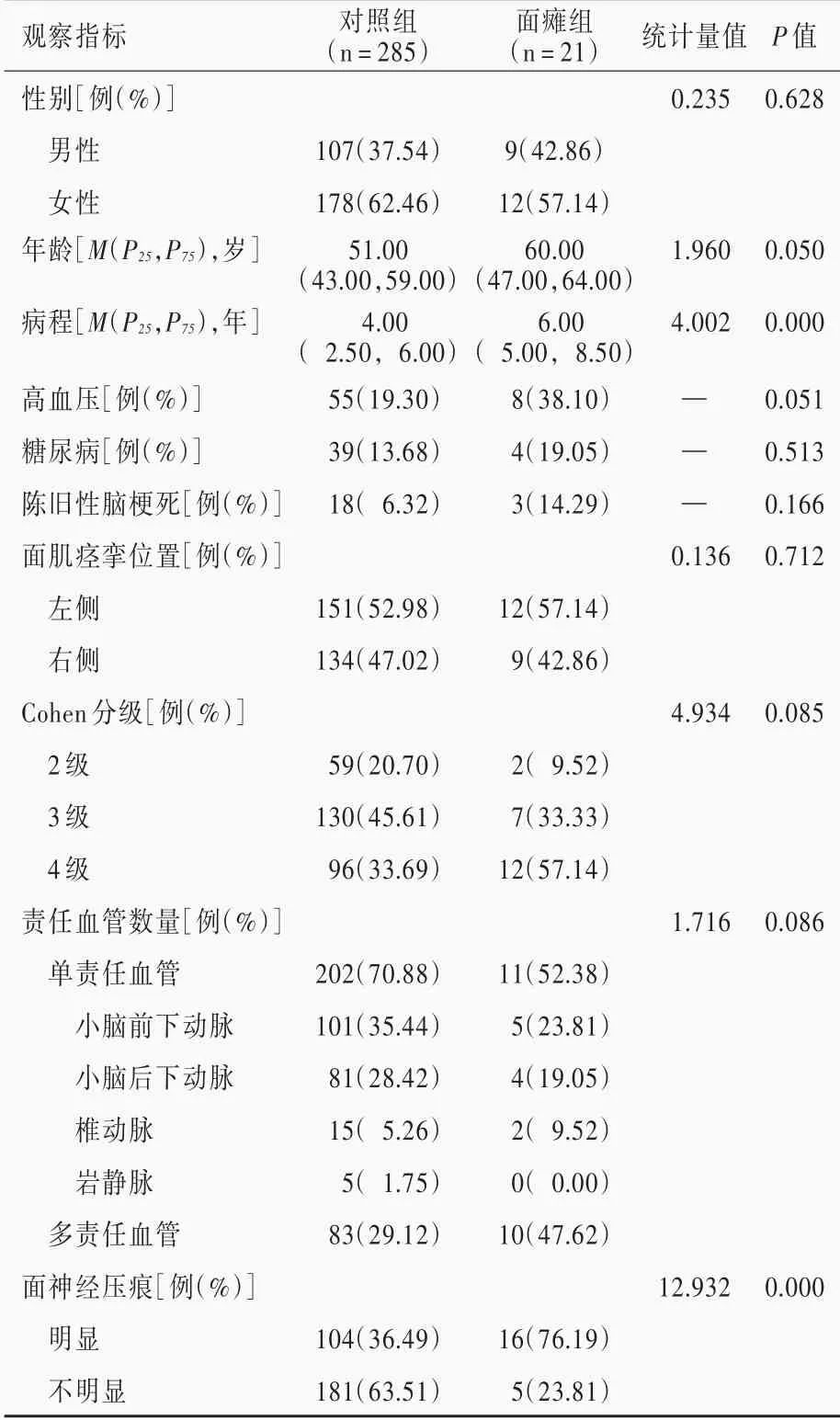

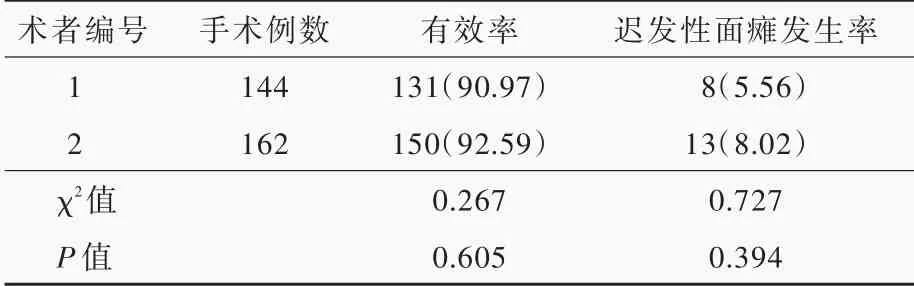

面癱組患者年齡(P=0.050)、病程(P=0.000)及面神經壓痕明顯者比例(P=0.000)均高于對照組,且差異具有統計學意義;而兩組性別、高血壓、糖尿病、陳舊性腦梗死、面肌痙攣位置、Cohen 分級、責任血管數量差異無統計學意義(均P > 0.05,表1)。對兩位術者微血管減壓術治療有效率及遲發性面癱發生率進行評價,差異亦無統計學意義(均P>0.05,表2)。

表1 遲發性面癱組與對照組患者一般資料的比較Table 1. Comparison of clinical characteristics between DFP group and control group

表2 兩位術者微血管減壓術治療有效率及遲發性面癱發生率的比較[例(%)]Table 2. Comparison of MVD efficiency and DFP incidence between two surgeons [case (%)]

表3 微血管減壓術后遲發性面癱影響因素變量賦值表Table 3. Variable assignment table of influencing factors of DFP after MVD

表5 微血管減壓術后遲發性面癱影響因素的多因素逐步法Logistic 回歸分析Table 5. Multivariate stepwise Logistic regression analysis of influencing factors for DFP after MVD for hemifacial spasm

術后對遲發性面癱患者隨訪0.50~5.00 年,平均(1.90±0.81)年;隨訪期間H?B 分級Ⅲ級者2 例、Ⅳ級17 例、Ⅴ級2 例,除1 例Ⅳ級(目前隨訪14 個月)和1 例Ⅴ級(目前隨訪35 個月)患者面肌功能恢復至Ⅱ級,其余19 例患者經藥物治療面肌功能均恢復至正常狀態(Ⅰ級)。

單因素Logistic 回歸分析顯示,兩組患者的年齡(P=0.049)、高血壓(P=0.046)、病程(P=0.002)以及面神經壓痕(P=0.000)等因素差異具有統計學意義(表3,4);將單因素分析結果中P<0.10 的影響因素進一步納入多因素Logistic 回歸分析方程,其結果顯示,病程長(P = 0.042)、面神經壓痕明顯(P =0.001)是微血管減壓術后并發遲發性面癱的危險因素(表5)。

討 論

微血管減壓術治療面肌痙攣效果顯著,臨床應用廣泛,但術后并發的即刻性面癱和遲發性面癱會影響手術效果及患者生活質量。其中,即刻性面癱主要發生于術后24 小時內,多由術中面神經直接損傷所致,通過提高顯微手術操作技能、精確術中監測可有助于避免術中面神經損傷[6]。遲發性面癱一般發生在術后3~14 天,可概括描述為術后同側非即刻短期內發生的周圍性面癱[7?8],其病因及發病機制目前尚未完全闡明。對本組病例的觀察分析提示,21 例(6.86%)遲發性面癱患者術后面癱發生時間為(11.40±3.62)天;其中H?B 分級Ⅲ級2 例、Ⅳ級17 例、Ⅴ級2 例;隨訪0.50~5.00 年,19 例面 肌功能恢復至正常(H?B 分級Ⅰ級),僅2 例恢復至Ⅱ級。表明微血管減壓術后所并發的遲發性面癱一般可以自愈,患者預后良好,此與文獻報道相符[9]。

微血管減壓術后發生的遲發性面癱的影響因素可分為診療性因素與患者影響因素兩部分。診療性因素主要包括不同術者手術技巧及習慣差異,術中對面神經騷擾,減壓墊片大小、形狀選擇不當,導致術后面神經發生遲發性水腫,以及面神經供血血管痙攣等引起的面神經損傷[10]。本組病例由我科兩位經驗豐富的功能神經外科亞專業臨床醫師施行手術,對兩位術者微血管減壓術治療有效率和遲發性面癱發生率進行統計分析顯示無明顯差異。本組患者微血管減壓術后遲發性面癱發生率約為6.86%,與國內外文獻報道的3.6%~8.2%基本一致[10?13]。而患者遲發性面癱影響因素則包括性別、年齡、病程、合并其他疾病、術前面肌痙攣程度、有無病毒感染、責任血管數量及有無面神經壓痕等。其中,微血管減壓術并發遲發性面癱是否與病毒感染有關目前尚存爭議。Furukawa 等[14]認為,遲發性面癱與皰疹病毒的再激活有關。但Rhee 等[15]對410 例面肌痙攣患者微血管減壓術后病毒感染率進行分析,發現其中感染皰疹病毒的44 例患者均未發生遲發性面癱。我們對本研究中面癱組與對照組患者的性別、年齡、病程、合并其他疾病、術前面肌痙攣程度、責任血管分類,以及有無面神經壓痕等影響因素進行比較,提示面癱組患者年齡、病程、面神經壓痕明顯者比例均高于對照組;進一步的單因素和多因素逐步法Logistic 回歸分析顯示,病程長、面神經壓痕明顯是微血管減壓術后并發遲發性面癱的危險因素。鑒于此,筆者認為微血管減壓術后并發遲發性面癱的原因可能與面神經長時間受壓、缺血有關,這是由于病程較長的面肌痙攣患者其面神經周圍血管因長期物理壓迫、缺血而導致面神經發生脫髓鞘改變;加之微血管減壓術后面神經水腫、麻痹,尤其是病程較長的患者,其面神經發生脫髓鞘性病變的可能及程度更為嚴重,故而術后發生遲發性面癱的風險亦明顯高于其他患者[16]。有研究顯示,面神經壓痕明顯的患者,微血管減壓術后面肌痙攣程度可得到顯著緩解[17],但其術后發生遲發性面癱的風險亦隨之增加,提示面神經壓痕明顯與術后遲發性面癱發生率存在關聯性[18]。對于面神經嚴重壓痕所導致的面神經缺血變性,在微血管減壓術后需要較長時間對神經損傷進行修復;與此同時,形成面神經壓痕的責任血管局部壓力較大,術中在使用Teflon 棉墊隔離過程中,局部壓力仍有可能通過墊片傳導而誘發面神經功能麻痹。本研究結果顯示,責任血管數量對遲發性面癱的發生無明顯影響,與趙華等[19]的觀察結果一致。未來有待增加樣本量,并對責任血管進行更細化的分組,以明確其與遲發性面癱間的關聯性。

綜上所述,病程、面神經壓痕是面肌痙攣微血管減壓術后發生遲發性面癱的危險因素。由于本研究未行血清皰疹病毒抗體檢測,故而無法對遲發性面癱與皰疹病毒再激活之間的相關性進行研究,結論存在一定局限性,期待未來開展更為科學嚴謹的大樣本、多中心、前瞻性臨床試驗,進一步明確面肌痙攣微血管減壓術后遲發性面癱的危險因素。

利益沖突無

[1]Lee MH, Jee TK, Lee JA, Park K. Postoperative complications of microvascular decompression for hemifacial spasm: lessons from experience of 2040 cases[J]. Neurosurg Rev, 2016, 39:151?158.

[2]Hengstman GJ, Gons RA, Menovsky T, Lunel FV, van de Vlasakker CJ, de Vries J. Delayed cranial neuropathy after neurosurgery caused by Herpes simplex virus reactivation: report of three cases[J]. Surg Neurol, 2005, 64:67?69.

[3]Diagnosis and treatment center of cranial nerve diseases, Shanghai Jiao Tong University School. Consensus of Chinese expert on the diagnosis and treatment of hemifacial spasm[J]. Zhongguo Wei Qin Xi Shen Jing Wai Ke Za Zhi, 2014, 19:528?532[.上海交通大學顱神經疾病診治中心. 面肌痙攣診療中國專家共識[J]. 中國微侵襲神經外科雜志, 2014, 19:528?532.]

[4]Cohen L. Hemifacial spasm[J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,1967, 23:592?595.