城市老舊社區休閑空間可食景觀營造探討

彭 莉

(四川交通職業技術學院,四川 成都 611130)

1 引言

可食景觀具有景觀互動性、美學欣賞性、可食生產性等多重功能,它讓城市居民從田園生產的旁觀者變成參與者和感知者,將自然生態與城市居民連結起來[1]。可食景觀作為現代社會和農耕文明的平衡點,將城市景觀與農作物相結合,用瓜果蔬菜作為園林植物,使其兼具菜園的實用與花園的精美,既能產生經濟價值,又能滿足城市綠化景觀的需要,逐漸成為改善生態環境和營造城市景觀的新方式[2]。

2 可食景觀概述

可食景觀即可食用的景觀,是一種新的景觀形式,主要體現在植物的選擇及配置上,是對城市居民向往鄉村田園生活的心理特征的一種滿足,也是城市景觀建設過程中的新嘗試和變革。可食景觀將園林景觀與農業活動相結合,呼吁大眾參與構建綠地空間,既能滿足人們小規模生產的需要,又有一定的生態觀賞功能,是城市園林景觀與農業生產活動的完美結合[2]。英國波耳與維翁建筑事務所于2005年出版了《CPULS》一書,首次系統性、理論性地闡釋了連貫性生產式城市景觀,標志著風景園林領域、城市規劃領域和建筑學領域開始將農業引入城市營建中[3]。可食景觀強調農業生產和景觀設計有機結合,不僅注重植物配置的觀賞性,更重視其食用性功能。在城市綠地景觀設計中引入可食景觀,不僅可以突破傳統景觀與人之間只能觀賞的單一交流模式,還可以豐富城市景觀設計中植物的選擇的種類,促進鄰里溝通交往,增強綠地交往功能及趣味性,提高社區景觀綠地的實用價值,降低綠地的維護成本。

3 城市老舊社區休閑空間現狀

3.1 城市老舊社區休閑空間使用人群分析

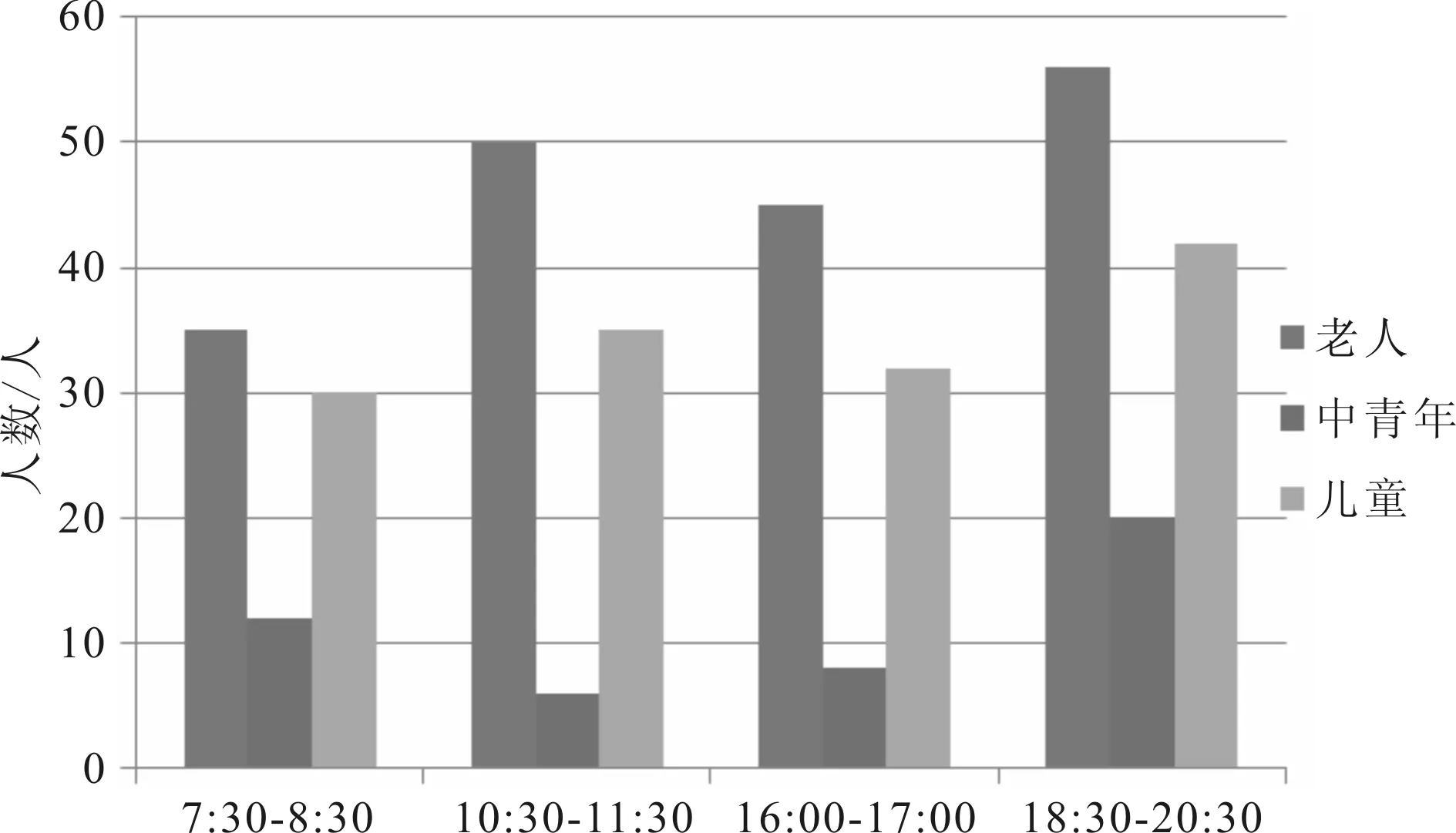

社區休閑空間應該什么樣,使用者最具發言權。隨著我國城市化進程的不斷加快,城市的原住居民多數聚集在城市相對中心的老舊社區。這類居民的家庭成員結構多以退休老人為主且是社區空間的主要使用人群,年輕人大多白天上班,出行休閑的時間相對較少。中國特有的“家文化”體現在爺爺奶奶輔助年輕父母養育孫兒的現象上,這一現象也導致社區空間的使用者多為老人和年紀較小的孩童。筆者通過抽樣走訪成都市老舊社區人群類型,分析出了不同時段社區空間人群活動類型(圖1,圖2)。

圖1 樣點A

圖2 樣點B

根據調研顯示,人群活動主要集中在一天中的4個時段:7:30~8:30,10:30~11:30,16:00~17:00,18:30~20:30,在4個時段中,以下午18:30~20:30時段人群最為密集,空間活動的人群主要以老人及孩童為主,中青年次之。根據人群類型分析其行為需求,可以有針對性地進行場地規劃,引入可食景觀,選擇適當的植物種類,增加景觀和居民的互動。

3.2 城市老舊社區休閑空間特征分析

隨著城市化進程的加快,城市中老舊社區的空間現狀還停留在當初規劃建設的狀態,由于拆建成本巨大,城市中老舊社區逐漸呈現出擁擠衰落的現象,道路狹窄,交通擁堵,留給人們休閑的空間也有限,綠地空間顯得彌足珍貴。老舊社區休閑空間的綠地主要以本土植物為主,缺乏系統性的管理規劃,呈現出雜亂無章的現象。在老舊社區休閑空間中,彌散著許多有價值的文化景觀單元,有的屬于歷史文化遺產,有的是社區居民的文化活動,應將其整合成為一個系統性的能充分發揮其價值的空間結構組織[4]。走訪調研發現,老舊社區休閑空間與新修社區最明顯的區別就在于休閑空間中鄰里之間的密切交往。老舊社區的鄰里關系比新修社區更為密切,彼此比較熟悉,還能從中看到20世紀大院生活的鄰里關系的影子。

4 可食景觀在城市老舊社區休閑空間景觀營造中的意義

4.1 增強觀賞性

可食景觀具有獨特的觀賞性和質樸的生活氣息,與常規的景觀植物有顯著區別[5]。不同形態的農作物給人帶來不同的視覺感受,闊葉類植物如蓮藕、芋頭、芭蕉等顯得輕松自由,谷物類作物如水稻、小麥等大面積種植顯得整齊劃一;針葉類作物如青蒜、小蔥等直立且細葉簇擁成群顯得蓬勃有生命力。戶外休閑空間是居民日常生活中實用最多的空間,應該根據人的最佳舒適觀賞角度進行根據人的最舒適的觀賞角度布設觀賞點。人的視線仰視和俯視10°是所謂的吸引力視角,該區域是在進行設計時應該重視的區域,超過這個區域的地方,雖然仍然會被看到,但已不是人眼觀察的重點,會被自動忽略成背景[6]。因此,結合老舊社區休閑空間特性,從人的最佳觀賞視角出發,親人的景觀空間應控制在45°高度范圍內,大多數農作物的高度能滿足此要求,進而增強觀賞性。

4.2 增加趣味性

城市老舊社區休閑空間沒有特色,色彩深沉,在南方一年四季無季節變化,顯得枯燥乏味,常被居民忽略。在隨機走訪中,很多大人和孩童表示期望參與到植物的生長過程——開花結果中。對于居民(尤其退休老人和孩童)而言,參與到農作物的生長過程可以使每天有期待,使生活充滿趣味性。通過這種方式,可以增強綠地與人的聯系使居民能隨時關注身邊植物的變化,感受四季的變化,增強趣味性。

4.3 增強實用性

在老舊社區休閑空間中可種植食用植物,種植如蔥、空心菜、四季豆、豇豆、黃花、薄荷、芫荽、西紅柿、花椒等短期內可循環采摘的蔬菜,在增加趣味性的同時增強景觀的實用性。在筆者實地調研中發現,每天傍晚時分是社區休閑空間人員最密集的時刻,清晨是退休老人晨練時刻,大家希望能在休閑活動之余帶些小蔥、花椒等作料回家嘗個鮮,具有較大的實用性。同時這類食用植物還能散發幽香,豐富人們在空間中的嗅覺體驗感。

4.4 滿足居民對田園生活的追求

“采菊東籬下,悠然見南山”是陶淵明筆下的田園生活,也是現代城市居民的田園美夢。在緊張的城市生活下,土地緊缺,食品安全問題頻發,鋼筋水泥包裹了日常生活起居,人們越來越向往“小橋,流水,人家”的田園詩意生活,都市農業也由邊緣產業逐漸走向城市居民的生活。

4.5 對農業文明的傳承

人們的日常生活與農業生產息息相關,但隨著城市化進程的加快,生活水平的提高,人們對傳統的農耕勞作越來越陌生。在社區休閑空間中引入可食景觀,一方面,有利于在潛移默化中增強人們對農業生產的興趣,見證從播種到收獲的完整生命過程,種植的易操作性還可以吸引居民輕松參與其中;另一方面,在城市休閑空間,種植可食植物是一種社交方式,在耕種、采摘的過程,增強人與人之間的交流,拉近人與人的精神距離,增進鄰里之間的聯系[7]。城市居民在生產生活過程中不僅可以收獲勞動成果,鍛煉身心,還可以引導社會向和諧的方向發展,從生活環境和思想上起到對農業文明的傳承。

5 結語

城市老舊社區休閑空間環境較死板,多為一年四季無變化的常綠植物或蚊蟲雜生的密林,往往被附近居民忽略或者成為其詬病,而傳統園林景觀設計又是千篇一律的花鏡、草坪和密林,毫無新意,對于激活老舊休閑空間也沒有很好的效果。城市老舊社區由于時代特性正處于衰落無特色狀態,早已滿足不了現代居民對社區休閑空間的需求,通過分析老舊社區居民的年齡特征,使用心理,社區空間的現狀特點以及可食景觀的特征,提出可食景觀對老舊社區空間景觀營造的重要意義。

可食景觀以田園詩意的藝術形態,帶給城市居民別樣的景觀體驗。充分考慮老舊社區居民的精神需求,以其為根本的需求出發點,營造兼具功能性與觀賞性的可食景觀,可以體現景觀以使用者為中心的設計思想。雖然我國可食景觀在城市社區休閑空間景觀中的應用仍在不斷探索和發展中,但已逐漸進入居民的生活,并將以更加積極的姿態影響城市居民的生活,使居民擁有更加綠色、健康的生活方式。通過可食景觀,可以將健康生態的食物引入居民日常生活中,進而開辟一條通往健康環境與和諧社區的康莊大道。在有限的社區綠地空間營造出更加有活力的景觀,引導居民參與其中并對其有所期待,促進城市社區鄰里交流,可食景觀無疑是較為合適的方式,研究可食景觀在城市老舊社區休閑空間這樣特殊的環境中便具有十分重要的意義。