稻田增養殖中華小長臂蝦不同放養密度試驗總結

楊占全,席文秋,李楊,鄭巖

(遼寧省盤錦光合蟹業有限公司,遼寧 盤錦 124200)

中華小長臂蝦隸屬于十足目,長臂蝦科,小長臂蝦屬,分布于越南、緬甸、俄羅斯、日本和中國,在中國主要分布于東北、華北、西南以及長江中下游的河流和淡水湖泊中。中華小長臂蝦作為初級和次級消費者,具有重要的生態價值,同時也是許多魚類和蟹類的主要餌料,具有一定經濟價值和觀賞價值。近年來,過度捕撈導致中華小長臂蝦的野生資源日漸枯竭,而市場價格的提升使其經濟價值不斷提高。隨著稻田增養殖中華小長臂蝦獲得成功,不僅使其資源得到保護,同時也為農業轉方式、調結構提供了又一途徑。然而這一模式尚在初創階段,為了完善技術細節筆者進行了稻田增養殖中華小長臂蝦不同放養密度試驗,為稻田增養殖中華小長臂蝦養殖密度的最優化效益提供了理論依據,現將試驗情況簡介如下。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗稻田為盤錦光合蟹業有限公司稻漁綜合種養示范田。稻田埝埂夯實加固,高30~50 cm,寬20~50 cm。進、排水口加裝60 目篩絹網袋。距離埝埂20 cm 開挖養殖溝,溝寬30~50 cm,深50~80 cm。養殖溝位于上水線一側,由埝埂自然隔斷,呈竹節形。養殖溝中栽種聚草,覆蓋率約60%。水稻品種為鹽粳927,采用工廠化大棚育苗(委托生產),秧苗移栽前3 d 苗床噴施福戈預防稻田稻飛虱、稻水象甲等害蟲。稻田生產操作全程機械化。使用大地豐控釋肥做底肥,施耕時一次性施肥之后,不再追肥,施肥深度10 cm,肥量750 kg/hm2。插秧前施有機肥150 kg/hm2,培養橈足類、枝角類等餌料生物。

試驗用中華小長臂蝦為盤錦光合蟹業有限公司稻漁綜合種養示范基地越冬蝦苗,開化后集中暫養備用。中華小長臂蝦體長達到25~30 mm 后即具備繁殖能力,增養殖中可以作為種蝦。

1.2 方法

水稻秧苗返青結束,田間氨氮檢測值低于1 mg/L時,將種蝦從暫養池起出,投放到試驗田中。

種蝦投放密度為75、112.5、150、187.5 和225 kg/hm2,每個梯度3 個平行。

試驗稻田統一管理,每天15:00—17:00 投飼一次,投飼量根據蝦的攝食強度進行調整,投飼量以1 h 內吃完為宜。定期檢測水質指標,保持溶解氧不低于5 mg/L,氨氮不高于1 mg/L,亞硝酸鹽不高于0.2 mg/L。根據水稻和中華小長臂蝦生長情況,逐漸從10 cm 加深至20 cm 以上,高溫季節不低于30 cm。9 月下旬起捕。

2 結果

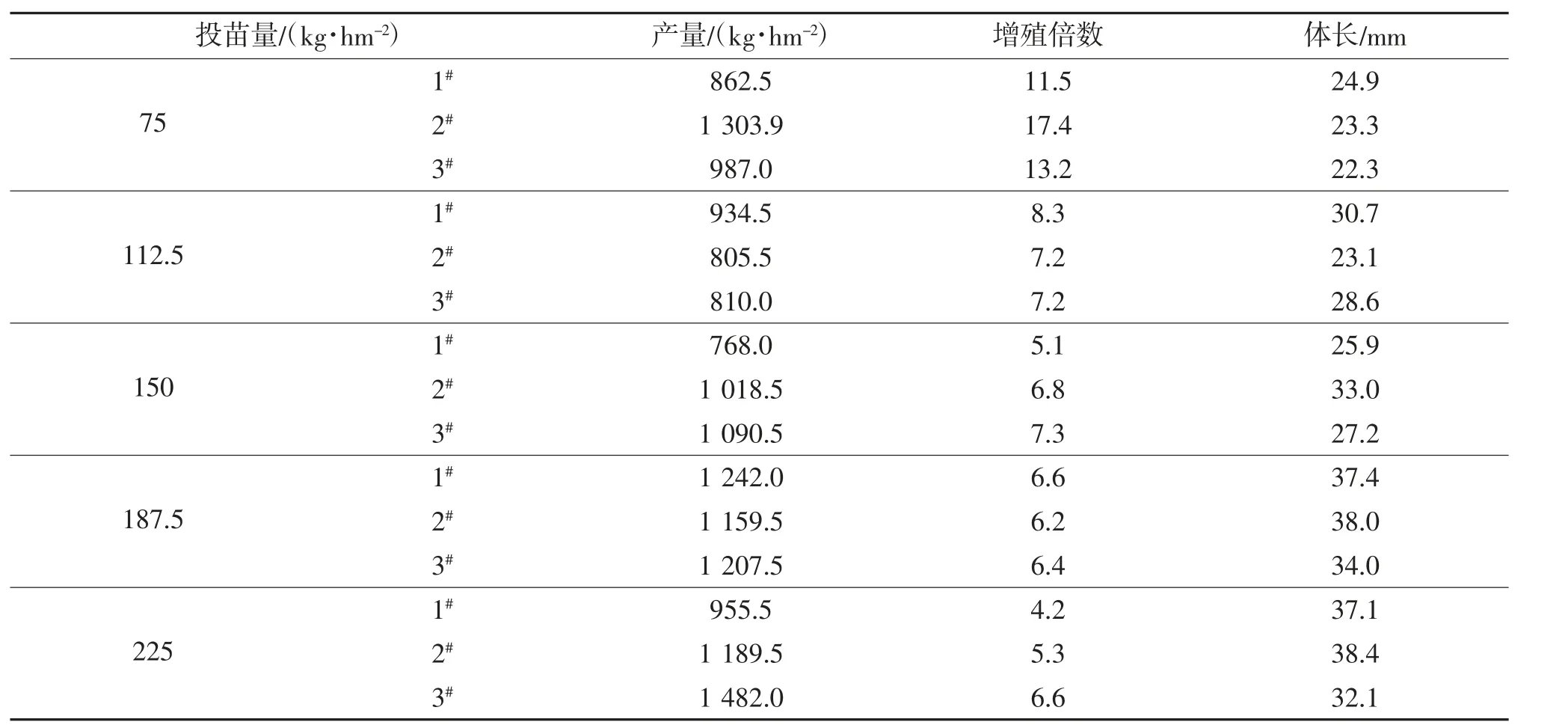

經過4 個月養殖,中華小長臂蝦自然繁殖1~2次,全部起捕后統計如表1 所示,中華小長臂蝦產量隨著蝦苗投放密度的增加先降低后上升,增殖倍數隨著蝦苗投放密度的增加逐漸降低,收獲蝦的體長隨著蝦苗投放密度的增加逐漸增加,產值隨著蝦苗投放密度的增加先降低后上升。

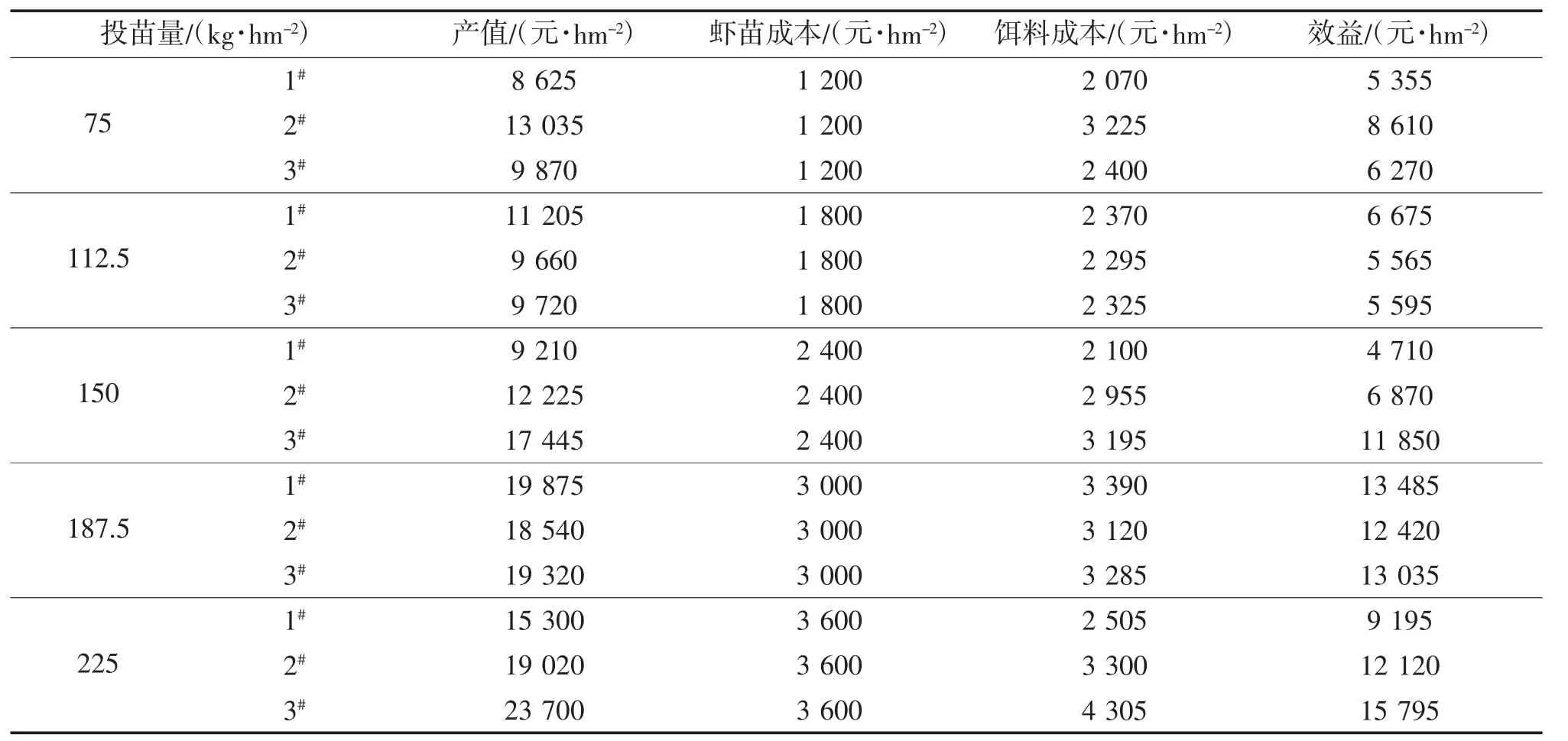

試驗收獲的蝦根據大小不同,銷售價從10~16元/kg 不等,試驗過程中各試驗稻田的管理方式相同,人工、水電和水稻方面的成本基本相同,并且水稻產量基本相當,所以各試驗梯度效益的高低,取決于中華小長臂蝦效益的高低,而中華小長臂蝦的成本差異主要來源于苗種和餌料,計算各梯度中華小長臂蝦效益如表2 所示。

3 討論

根據統計,中華小長臂蝦產量在投苗量為225 kg/hm2時達到最高,平均1 209 kg/hm2,投苗量為187.5 kg/hm2時,平均產量為1 203 kg/hm2,說明投苗量超過187.5 kg/hm2后,產量的增長潛力已經很小,效益趨于下降。

表1 中華小長臂蝦產量統計表

表2 中華小長臂蝦效益分析表

試驗中發現,中華小長臂蝦互殘習性較強,尤其是大蝦經常捕食小蝦,反映在試驗結果中就是投苗密度為75 kg/hm2時,平均增殖倍數最高,平均達到了14倍,投苗密度增加到112.5 kg/hm2時增殖倍數快速降低到平均7.6 倍,然后隨著投苗密度的增加增殖倍數繼續降低,但是降低幅度較小;相應地收獲中華小長臂蝦平均規格從平均23.5 mm 提高到35.9 mm;并且75 kg/hm2密度組以體長25 mm 以下的小蝦為主,187.5 kg/hm2和225 kg/hm2密度組以30 mm 以上的大蝦為主。

4 小結

中華小長臂蝦有較強的互殘習性,不同的養殖密度會產生不同的養殖結果。187.5 kg/hm2的養殖密度效益最佳,平均12 975 元/hm2,適合養殖商品蝦;75 kg/hm2的養殖密度增殖倍數最佳,平均增殖14 倍,適合養殖苗種。