瓦氏雅羅魚人工繁殖與苗種網箱培育試驗

胡宗云,楊培民,金廣海,劉義新,王雷,解涵

(遼寧省淡水水產科學研究院,遼寧省水生動物病害防治重點實驗室,遼寧 遼陽 111000)

瓦氏雅羅魚(Leuciscus waleckii)俗稱華子魚、滑魚、沙包,隸屬鯉科(Cyprinidae),雅羅魚亞科(Leuciscinae),雅羅魚屬(Leuciscus)[1]。瓦氏雅羅魚在東北地區主要分布于黑龍江水系、松花江水系及鴨綠江、圖們江等水域,其中以達理湖分布數量最多[2]。其肉質細嫩、味道鮮美,在北方地區屬于淡水名貴魚類,為“三花五羅”之一,具有較高的經濟價值[3]。隨著瓦氏雅羅魚資源量的減少,有關其漁業生物學[4-6]和增養殖技術的研究[7-10]相繼得到報道,但未見其人工繁殖技術的相關研究。筆者在2019 年進行了瓦氏雅羅魚人工繁殖和苗種網箱培育試驗,現將試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 親魚來源、規格與暫養

親魚源自鴨綠江水系,全長為(28.00±1.41)cm,體質量為(275.74±44.72)g。2019 年3 月20 日拉網挑選親魚:雌魚挑選腹部松軟、膨大的個體,雄魚挑選頭部“追星”性狀突出的個體,共挑選雌性親本38 尾,雄性親本20 尾。將雌雄親本分開后分別置于2.0 m×1.0 m×1.5 m 網箱內暫養:暫養密度控制在10尾/m3以內,暫養期間水溫和溶氧分別為8~14 ℃和5.2~6.4 mg/L。

1.2 催產、授精、孵化及苗種培育

催產采用促黃體素釋放激素(LHRH-A2)、絨毛膜促性腺激素(HCG)和馬來酸地歐酮(DOM)激素組合,雌魚每千克魚體質量注射15 μg LHRH-A2、2000 IU HCG 和10 mg DOM,將1 mL 由0.9%生理鹽水配制的激素混合液一次性由胸鰭基部注入體內,雄魚劑量減半。親魚注射激素后返回原網箱內暫養,每12 h 檢查一次親魚,待雌魚可以擠出卵子時采用干法授精。該次繁殖試驗分兩批次進行:第一批次采用受精卵黏附在魚巢后置于40 目網箱內靜水孵化,第二批次采用受精卵經黃泥漿脫黏后孵化桶孵化。網箱和孵化桶置于同一池塘內,水質條件同親魚暫養條件。剛孵出的仔魚轉移至40 目網箱(規格為2.0 m×1.0 m×1.5 m,預掛在同一池塘內)內繼續培育,仔魚放養密度控制在1 萬尾/m3,網箱培育階段,每隔20天更換一次網箱,同時調低網箱內仔魚密度,直至200 尾/m3水平。仔魚在7 日齡開始投喂山東升索漁用飼料研發中心生產紅升牌微顆粒飼料:7—35 日齡時開始投喂S1 型,36—67 日齡(幼魚階段)時投喂S2 型。苗種進入幼魚階段后,留有1 000 尾左右進行網箱養殖試驗,余者放入池塘繼續培育。

1.3 苗種網箱培育試驗

利用池塘網箱(規格為2.0 m×1.0 m×1.5 m,網格大小為10 目)進行了不同養殖密度對生長速度的影響試驗,設置了20、35、50、100 和115 尾/m3密度梯度,每個梯度設3 個重復。在網箱的一端放置餌料臺,按每100 尾每次10 g 投喂高蛋白破碎料:粗蛋白≥43%、粗脂肪≥5%、粗纖維≤4%、氨基酸≥2%、水分≤10%。每天8:00、11:00、14:00、17:00 各投喂1 次,并根據上次投喂料剩余情況進行微調。試驗期間主要水質參數如下:水溫21~30 ℃、pH 值7.8~8.6、DO 5.7~10.2 mg/L。

1.4 數據統計

產卵雌魚數與催產雌魚總數的比值為催產率[11],胚胎發育至原腸中期的數量占取樣總數的百分比為授精率,出膜仔魚的數量占總授精卵的百分比為孵化率[12]。在苗種網箱培育試驗中,測量試驗始末的全長和體質量,按以下公式計算多個生長指標:

式中:t1、t2為日齡, L t1、L t2分別為t1、t2時的全長,Wt1、Wt2分別為t1、t2時的體質量。

所有數據的均值、標準差由EXCEL2016 軟件計算完成,采用SPSS19.0 軟件對不同孵化方式孵化率差異進行T 檢驗和單因子方差分析,采用Turkey 法檢驗不同密度下苗種生長速度差異,并在α=0.05 水平上對有關結果進行差異統計學意義檢驗。

2 結果

2.1 瓦氏雅羅魚人工繁殖

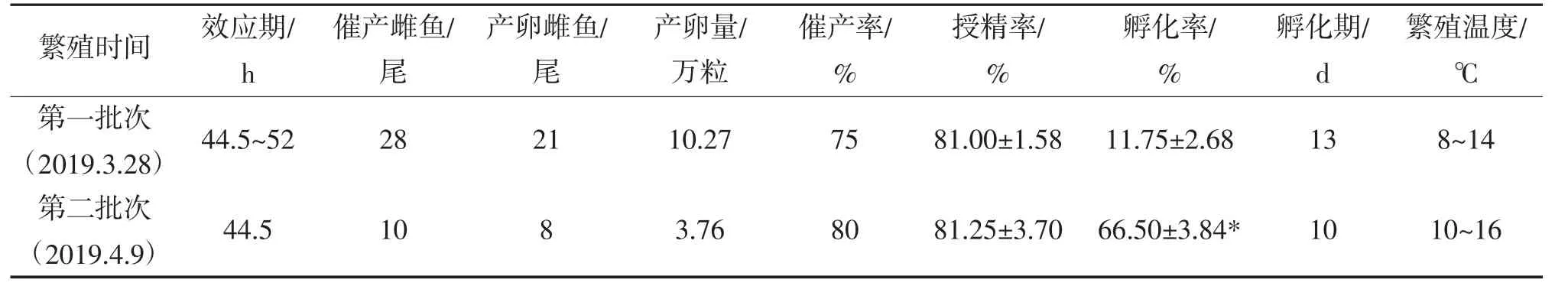

瓦氏雅羅魚為3 齡初產魚,單尾產卵量在4 500~4 900 粒之間,產橄欖色的具有黏性的沉性卵,卵呈圓形,受精卵吸水膨脹后卵徑為(2.48±0.10)mm。兩批次催產率、受精率和孵化率的比較見表1。在8~14 ℃水溫環境下,瓦氏雅羅魚效應期為52 h,略高于10~16 ℃時的效應期(44.5 h);兩批次共催產親魚38尾,有29 尾親魚成功產卵,催產率為75%~80%,獲得受精卵14.03 萬枚;兩次受精率在81%左右,且無差異統計學意義,但魚巢孵化的孵化率顯著低于脫黏孵化的孵化率(P<0.05);隨孵化溫度的升高,孵化期由13 d 縮減至10 d。獲得水花苗種3 萬尾。

表1 瓦氏雅羅魚催產、產卵及孵化情況

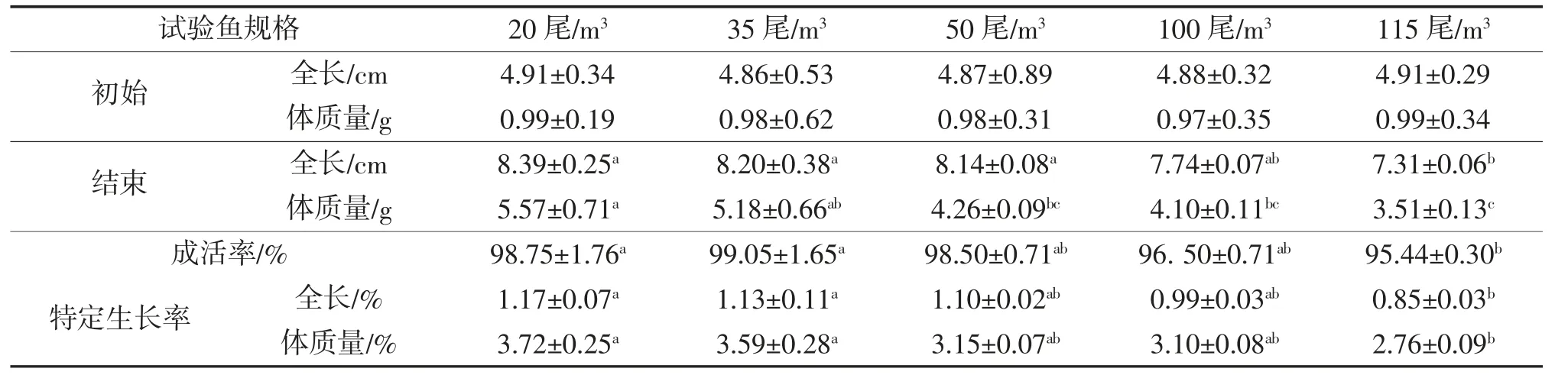

2.2 苗種網箱培育試驗

8 月1 日將規格相近的幼魚按不同放養密度轉至15 個相同規格試驗網箱內,初始全長和體質量分別為4.86~5.02 cm、0.97~0.99 g,各密度組之間無統計學意義性差異。培育至9 月17 日時,成活率為95.44%~99.05%,其中20、35、50 及100 尾/m3組間成活率無差異統計學意義(P>0.05),但20 和35 尾/m3成活率顯著大于115 尾/m3組(P<0.05)。全長和體質量及其特定生長率均隨養殖密度增高而降低,20 尾/m3、35 尾/m3的全長與體質量特定增長率與50 尾/m3、100 尾/m3組無統計學意義性差異,但均顯著大于115 尾/m3組。綜合各項指標,苗種培育階段密度應控制在20~35 尾/m3之間,按1.5 m深池塘折算,每667 m2放養量應控制在20 000~35 000 尾之間。

3 討論

3.1 瓦氏雅羅魚繁殖

瓦氏雅羅魚在自然環境下繁殖溫度在9 ℃以上,孵化期為15 d[9]。該研究中親魚暫養、催產和孵化水溫為8~16 ℃,孵化期為10~13 d。這是因為溫度是影響胚胎發育的關鍵因素,適宜的范圍內,溫度越高孵化時間越短,有條件的企業可以在暖棚或保溫車間內進行繁殖作業以縮短孵化期降低勞動強度。瓦氏雅羅魚繁殖溫度低、孵化期較長的特性對生產中預防水霉病是一大考驗,試驗中采用了魚巢孵化的孵化率僅為11%左右,而采用脫黏孵化的孵化率則超過了60%。這可能與脫黏孵化減少了好卵與死卵的接觸機會,從而降低了水霉菌感染的概率有關。因此,生產中一方面通過親魚強化培育提高親魚質量來保證精卵質量,最大限度降低“假授精”或死卵的概率;另一方面,通過優先選擇脫黏孵化的方式進行瓦氏雅羅魚苗種生產。

表2 瓦氏雅羅魚苗種網箱培育試驗結果

3.2 瓦氏雅羅魚苗種早期培育

瓦氏雅羅魚水花下塘時溫度一般在10 ℃左右,此時水溫較低不利于餌料生物的培育。本試驗中在仔魚7 日齡時投喂粒徑150~250 μm 超微粉順利使其開口,粉料粒徑大小與常見輪蟲大小(40~400 μm)相當,仔魚在成活率、生長速度上與投喂生物餌料相比沒有統計學意義差異(數據待發表),這表明全人工飼料可以替代生物餌料用于瓦氏雅羅魚仔魚開口。此外,試驗全程全部用全人工配合飼料,不同階段苗種生長正常,這表明瓦氏雅羅魚苗種易飼性較高。同時,人工飼料在瓦氏雅羅魚早期培育過程中的實踐也為其產業化發展奠定了基礎。

放養密度對于苗種生長具有重要的影響。通過網箱模擬池塘養殖試驗,我們發現密度為20 尾/m3和35 尾/m3時,苗種生長速度相對較快;當養殖密度超過35 尾/m3時,生長速度和成活率均受到影響。此密度若按水深1.5 m 池塘推算,每667 m2放養苗種(一寸半)數量應控制在20 000~35 000 尾。網箱模擬池塘進行苗種培育有一點的局限性:受空間影響,苗種在網箱里的生長速度要慢于在池塘的生長速度,盡管二者反映的生長規律是一致的。因此,苗種培育實踐中要注意控制放養密度,只有適宜的密度放苗才能在生長速度、成活率上取得好的效果。