宮腔鏡電切術對黏膜下子宮肌瘤患者預后指標(卵巢功能與生活質量)及炎性因子水平的影響

王宏明

摘要:目的:主要就黏膜下子宮肌瘤患者行宮腔鏡電切術治療后對其預后指標及炎性因子水平的影響。方法:選擇我院于2019年1月-2020年2月間收治的90例黏膜下子宮肌瘤患者為研究對象,隨機均分兩組:研究組、對照組,各45例。對照組患者行腹腔鏡子宮肌瘤切除術,研究組患者行宮腔鏡子宮肌瘤切除術,記錄并對比兩組患者手術前及術后三個月的生活質量、卵巢功能指標及術前及術后7天炎性因子水平。結果:術后3個月,兩組患者E2、LH、AFC等指標水平無明顯差異,對照組患者FSH水平較術前及研究組術后均明顯較高。兩組患者術后CRP、IL-6、IL-2水平均上升,但較對照組患者,研究組患者炎性水平明顯較低。較對照組患者,研究組患者治療3個月后HRQL評分明顯較高。結論:通過對黏膜下子宮肌瘤患者行宮腔鏡電切術有利于改善其預后指標,并控制炎性因子水平升高,具有良好的臨床應用效果。

關鍵詞:預后指標;炎性因子;宮腔鏡電切術;黏膜下子宮肌瘤

引言

子宮肌瘤屬于常見的良性腫瘤疾病,一般在中年女性中最為常見,據(jù)調查,處于孕育階段女性群體中,大概有20%-25%的女性會出現(xiàn)子宮肌瘤疾病,且這類患者中最終進展為惡性腫瘤疾病幾率在0.4%-0.8%之間,對女性患者生活質量及身體健康造成嚴重影響[1-2]。目前,在臨床治療方面,主要治療方面普遍采用手術治療法,且主要用到子宮切除術。伴隨我國女性生育年限不斷延遲,再加上二胎政策的開放,很多女性患者都希望保留子宮,因此子宮肌瘤切除術在該類患者臨床治療中有著重要應用。近幾年,隨著微創(chuàng)技術的應用,為患者臨床治療帶來了福音,宮腔鏡子宮肌瘤切除術作為一種新型手術,其憑借微創(chuàng)性優(yōu)勢對傳統(tǒng)治療術呈逐漸取代趨勢。為探究腹腔鏡和宮腔鏡子宮肌瘤微創(chuàng)術對黏膜下子宮肌瘤患者預后指標及炎性因子水平影響,本研究中以我院收治的90例黏膜下子宮肌瘤患者為研究對象進行實驗,具體如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院于2019年1月-2020年2月間收治的90例黏膜下子宮肌瘤患者為研究對象,隨機均分兩組:研究組、對照組,各45例。研究組中,年齡在29-51歲間,平均(41.8±6.5)歲,肌瘤直徑在2.86-8.93厘米間,平均(5.8±1.8)厘米,其中,15例屬于多發(fā)肌瘤,30例屬于單發(fā)肌瘤,肌瘤分型情況:0 型、I 型、II型例數(shù)分別為:14例、20例、11例。對照組中,年齡在30-53歲間,平均(42.1±5.6)歲,肌瘤直徑在3.01-9.13厘米間,平均(6.2±2.1)厘米,其中,14例屬于多發(fā)肌瘤,31例屬于單發(fā)肌瘤,肌瘤分型類型:0 型、I 型、II型例數(shù)分別為:16例、19例、10例。兩組患者基本資料差異不具有統(tǒng)計意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組患者行腹腔鏡子宮肌瘤切除術,具體為:選擇患者截石位,并予以全麻處理。鋪無菌單,并進行消毒處理,然后對患者行氣腹穿刺術,患者氣腹壓力大小維持在12-14mmHg之間,并在其腹部留4個穿刺孔,臍上緣處取第一個穿刺孔,并將腹腔鏡置入進來,然后對其余三個穿刺孔通過利用腹腔鏡觀察,將6ug稀釋后的垂體葉素在肌壁內注入進來,并對瘤體通過單級電凝鉤縱向切開,對瘤肌采用大抓鉗提拉,分離后再取出,術后對患者腹腔進行清洗,然后將器械取出,將二氧化碳氣體排出,并對內膜層使用3-0可吸收線縫合,對子宮肌層使用2-0可吸收線縫合,對子宮創(chuàng)面使用1-0合成線間斷縫合。

研究組患者行宮腔鏡子宮肌瘤切除術,具體為:選擇患者截石位,進行硬膜外麻醉處理,并對會陰部位進行消毒清洗,將患者宮頸部位使用宮頸擴張器擴張為10-12毫米,連續(xù)灌注膨宮液,并對子宮內肌瘤位置、數(shù)目及大小等使用宮腔電切鏡確認,根據(jù)宮腔內肌瘤情況不同,選擇對應切割術,對于蒂粘膜下肌瘤,先對其表明作切割處理,當肌瘤整體變小后夾取出來,無蒂粘膜下肌瘤,對子宮肌瘤包膜切開,并將肌瘤切割成幾塊碎塊后取出。術后,檢查患者宮腔,并對其有無活動性出血情況進行觀察。兩組患者均予以常規(guī)抗炎、縮宮處理。

1.3 觀察指標

記錄并對比兩組患者手術前及術后三個月的生活質量、卵巢功能指標及術前及術后7天炎性因子水平。

2 結果

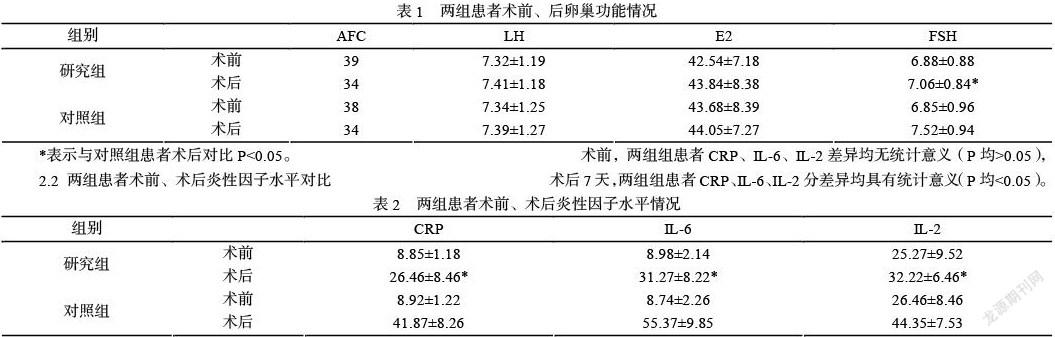

2.1 兩組患者手術前、后卵巢功能對比

術前,兩組患者組患者AFC、LH、E2、FSH差異均不具有統(tǒng)計意義(P>0.05)。術后3個月,兩組患者組患者AFC、LH、E2差異無統(tǒng)計意義,F(xiàn)SH差異具有統(tǒng)計意義(P<0.05)。

2.2 兩組患者術前、術后炎性因子水平對比

術前,兩組組患者CRP、IL-6、IL-2差異均無統(tǒng)計意義(P均>0.05),術后7天,兩組組患者CRP、IL-6、IL-2分差異均具有統(tǒng)計意義(P均<0.05)。

2.3 兩組患者生活質量對比

治療前,研究組患者HRQL評分為:50.12±20.52,對照組患者HRQL評分為:50.24±20.24,差異無統(tǒng)計意義(P>0.05)。治療3個月后,研究組患者HRQL評分為78.21±15.21,對照組患者HRQL評分為:65.23±14.52,差異具有統(tǒng)計意義(P<0.05)。

3 討論

作為婦產科常見子宮肌瘤疾病,子宮粘膜下肌瘤發(fā)病機制主要由于子宮內膜覆蓋于肌瘤表面,從而導致子宮內膜面積增大,并逐漸占據(jù)宮腔位置,引發(fā)患者大量排出經血[3-4]。此類患者多數(shù)會不同程度表現(xiàn)月經周期紊亂、月經量增加等癥狀,伴隨肌瘤在子宮內不斷生長,會逐漸對周圍器官產生壓迫,從而容易導致患者不孕或習慣性流產,且伴隨紅色肌瘤發(fā)生變性反應時,還會進一步導致患者腹部出現(xiàn)疼痛,該病癥對患者的危害性越來越受醫(yī)學界關注。子宮粘膜下肌瘤患者臨床治療方面以藥物和手術治療為主,而藥物治療具有明顯的局限性,如:不良反應增多、治療效果差及復發(fā)率高等,因此臨床應用價值非常有限[5-6]。而目前,此類患者更多采用手術治療法。子宮切除手術或開腹子宮肌瘤切除術優(yōu)點是:手術視野效果好、便于完全切除子宮肌瘤,但不足之處是:術后康復時間長、創(chuàng)傷大,再者行子宮切除術后,會導致女性生育能力喪失,故臨床應用存在很大限制。作為一種新型手術,腹腔鏡/宮腔鏡子宮肌瘤切除術在臨床中逐漸獲得應用,并對傳統(tǒng)手術具有取代趨勢[7-8]。本研究中,主要就腹腔鏡和宮腔鏡子宮肌瘤切除術對對黏膜下子宮肌瘤患者治療效果作了對比,并展開探討。

根據(jù)本研究結果知,術后3個月,兩組患者E2、LH、AFC等指標水平無明顯差異,對照組患者FSH水平較術前及研究組術后均明顯較高。提示,這兩種手術對患者卵巢功能所產生影響均比較小,主要因為子宮卵巢動脈及卵巢動脈為患者卵巢功能起到維持供血作用,而宮腔鏡、腹腔鏡子宮肌瘤切除術均只影響子宮淺層肌層,而并不會影響到卵巢供血。而對照組患者術后FSH發(fā)生明顯波動,可能與腹腔鏡子宮肌瘤切除術引起患者短期子宮損傷具有聯(lián)系。另外,兩組患者術后CRP、IL-6、IL-2水平均上升,但較對照組患者,研究組患者炎性水平明顯較低。提示,宮腔鏡子宮肌瘤切除術對控制患者炎性反應具有更好的效果,這主要與其微創(chuàng)性且術中能夠對宮壁和肌瘤之間的關系實時監(jiān)控,及便于對切割深度進行控制有關。最后,較對照組患者,研究組患者治療3個月后HRQL評分明顯較高(P<0.05),提示,研究組患者術后生活質量改善效果好于對照組,可能因為宮腔鏡子宮肌瘤切除術對患者所造成創(chuàng)傷較小,患者術后恢復較快有關。

總結

通過對黏膜下子宮肌瘤患者行宮腔鏡電切術有利于改善其預后指標,并控制炎性因子水平升高,具有良好的臨床應用效果[9-10]。

參考文獻

[1]李春穎. 宮腔鏡電切術治療黏膜下子宮肌瘤的效果[J]. 微量元素與健康研究,2020,37(01):73-74.

[2]謝寶麗,薛翔,段麗紅. 單極、等離子雙極宮腔鏡黏膜下肌瘤電切術的臨床對照研究[J]. 西安交通大學學報(醫(yī)學版),2010,31(02):231-235.

[3]楊益民,薛敏. 垂體后葉素預處理宮腔鏡下黏膜下子宮肌瘤電切術對血鈉的影響[J]. 中國內鏡雜志,2010,16(04):355-357.

[4]范蜀東,楊文先,鄂琪敏,肖超.宮腔鏡下等離子雙極電切術與單極電切術治療宮腔疾病的Meta分析[J].國際婦產科學雜志,2015,42(06):654-660.

[5]朱蕾. 不同類型黏膜下子宮肌瘤宮腔鏡電切除術對患者生育能力的影響[J]. 中國當代醫(yī)藥,2016,23(16):107-109.

[6]李鼎恒,趙紅霞. 宮腔鏡電切對子宮肌瘤組織中ER PR表達的影響[J]. 中國婦幼保健,2005(11):1383-1384.

[7]范濤. 超聲引導下宮腔鏡電切術對不同類型子宮內黏膜下肌瘤患者生育能力的影響[J]. 中國婦幼保健,2019,34(15):3614-3616.

[8]王君梅,杜嵐. 腹腔鏡子宮肌瘤剔除術與宮腔鏡子宮肌瘤電切術治療子宮肌瘤伴不孕的效果比較[J]. 實用臨床醫(yī)藥雜志,2019,23(15):56-59.

[9]王一斌,黃燕清. 宮腔鏡電切術治療子宮黏膜下肌瘤138例[J]. 廣東醫(yī)學,2009,30(07):1126-1127.

[10]陳遞林,馬利國,張金玲,陳美一,楊菊芳. 宮腔鏡電切術對卵巢功能影響的初步探討[J]. 中國婦幼保健,2004(08):76-77.