低分子肝素對剖宮產產后DVT形成的預防效果及對產婦凝血功能的影響

余凱 邱麗花

隨著我國臨床剖宮產術不斷成熟及完善,多數高危產婦分娩會選用剖宮產,但剖宮產術后仍難以避免會出現各類并發癥,如下肢靜脈血栓,若未及時進行有效處理,將會引起肺栓塞,危害到產婦的生命安全。因此,術后預防DVT 形成對于剖宮產術高危產婦術后身體康復尤為關鍵。低分子肝素作為臨床防治DVT 形成的常用藥物之一,近期有研究發現[1],在用于預防術后產婦DVT 形成具有良好效果。鑒于此,本次研究對低分子肝素預防剖宮產產后DVT形成展開相應的分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2020 年1 月本院收治的70 例剖宮產產婦,按隨機數字表法分為觀察組與對照組,每組35 例。觀察組中初產婦20 例,經產婦15 例;年齡22~36 歲,平均年齡(28.46±3.42)歲;體重52~70 kg,平均體重(62.12±3.25)kg。對照組中初產婦19 例,經產婦16 例;年齡21~35 歲,平均年齡(28.10±3.55)歲;體重52~69 kg,平均體重(61.25±3.54)kg。兩組產婦一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①經臨床相關檢查(超聲)符合《現代婦產科治療學》中剖宮產手術指征[2];②均為單胎妊娠;③產婦及其家屬均對本次研究知情同意;④自愿接受剖宮產手術;⑤研究已獲得醫院倫理委員會批準。排除標準:①存在術前凝血功能障礙及出血傾向者;②對肝素藥物存在過敏情況;③伴嚴重肝腎疾病者;④存在精神疾病及認知障礙者;⑤臨床資料缺失者。

1.3 方法 對照組行常規干預:①術后密切監測生命體征,關注子宮復舊、惡露排除及腹部切口情況。②術后保持去枕平臥6 h,協助產婦活動膝關節、換關節及抬臀,指導雙側足踝活動,并定時按摩小腿,由肌肢體遠端逐步按摩到近端;術后6 h 之后可指導產婦在床上更換體位,半小時更換1次,以促進早期下床活動。③及時為產婦補充電解質與水,避免出現血液高凝現象。④術后6 h 可多飲水,進食留置食物,減低血液粘稠度,并多食用新鮮水果蔬菜,確保大便排泄暢通。觀察組在對照組基礎上行低分子肝素(齊魯制藥有限公司,國藥準字H20040409)干預:于皮下注射200 U/kg,1 次/d,用藥總劑量不得>18000 U/d。兩組產婦均維持干預3 d。

1.4 觀察指標 ①比較兩組產婦術后DVT 形成發生情況。②凝血功能:干預前后分別抽取兩組產婦的空腹靜脈血液3 ml,使用全自動血凝儀器檢測APTT、PT、D-D、FIB 水平。③血常規:分別在干預前后抽取兩組產婦的空腹血液,使用全自動生化檢測儀器對血紅蛋白、血小板計數進行測定。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

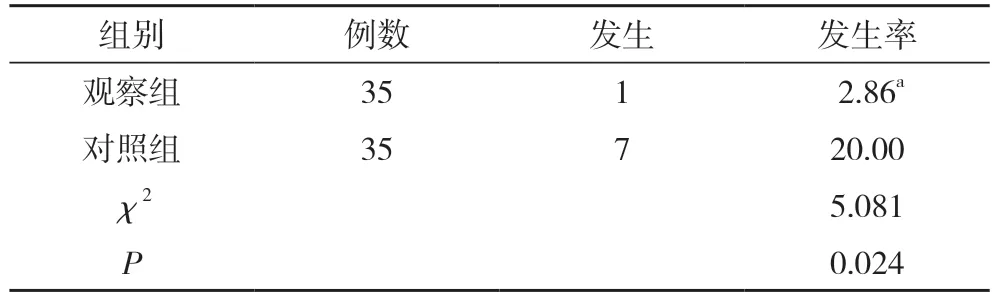

2.1 兩組產婦DVT 形成發生情況比較 觀察組產婦DVT 形成發生率2.86%明顯低于對照組的20.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組產婦DVT 形成發生情況比較(n,%)

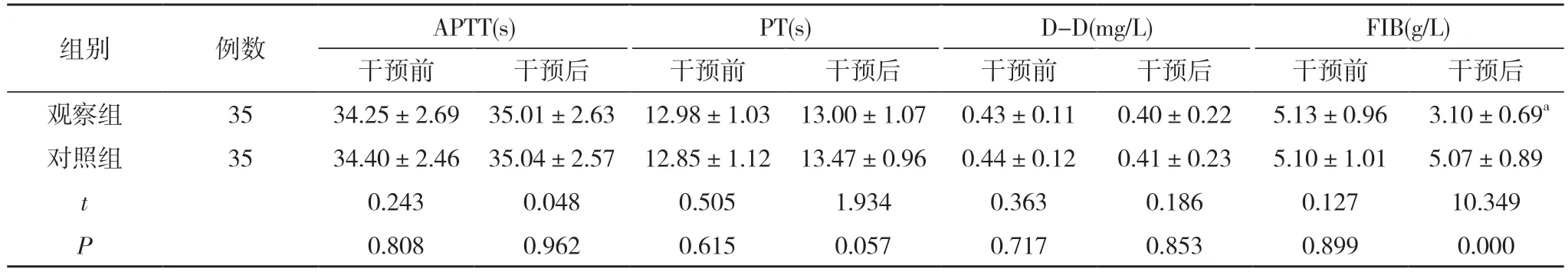

2.2 兩組產婦干預前后凝血功能指標比較 干預前,兩組產婦APTT、PT、D-D、FIB 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組產婦APTT、PT、D-D水平比較差異無統計學意義(P>0.05),但觀察組FIB 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

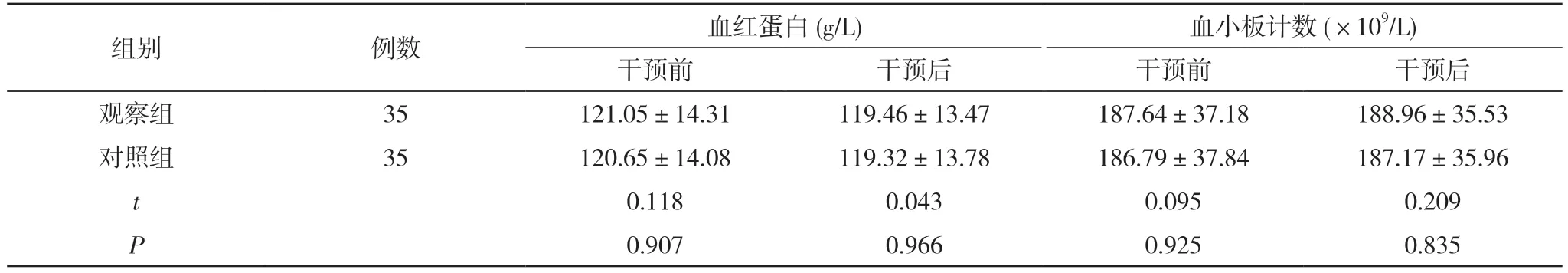

2.3 兩組產婦干預前后血紅蛋白、血小板計數比較 兩組產婦干預前后血紅蛋白、血小板計數組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表2 兩組產婦干預前后凝血功能指標比較()

表2 兩組產婦干預前后凝血功能指標比較()

注:與對照組干預后比較,aP<0.05

表3 兩組產婦干預前后血紅蛋白、血小板計數比較()

表3 兩組產婦干預前后血紅蛋白、血小板計數比較()

注:兩組比較,P>0.05

3 討論

剖宮產產婦相比起自然分娩產婦更易發生一系列并發癥,其中尤為典型的是DVT 形成,直接對產婦的身心健康造成嚴重影響。據相關研究顯示[3],剖宮產產婦術后發生DVT 形成主要因素包括孕期并發癥、孕晚期硬膜外麻醉、長時間臥床及凝血因子增多等。剖宮產產婦術后血小板會出現不同程度上的改變,使得機體血液內血漿凝血因子、纖維蛋白含量升高,導致產婦血液持續高凝狀態。盡管血液高凝狀態可促使產婦血小板凝血功能提升,但在發揮凝血、止血功能時,也相應提高了產婦DVT 形成發生率[4]。因此,對于存在高危因素DVT 形成剖宮產產婦,需要在術后加強相應護理及治療,以降低DVT 形成發生率。

低分子肝素具有高活性抗凝血因子Xa,相比起普通肝素而言,生物利用度更高且個體差異小,可有效降低血小板抑制作用,不易引起出血。本次研究結果顯示,觀察組DVT 形成發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。與劉劍等[5]研究結果相符合,由此可見,低分子肝素能夠有效減少剖宮產產婦術后發生DVT 形成,具有良好的預防效果。低分子肝素通過皮下注射,可以抑制產婦體內外血栓及動靜脈血栓的形成,同時不會過多影響到血小板凝聚,從而在發揮預防DVT 作用時,不會對機體凝血功能造成過大影響,安全性較高[6,7]。本次研究結果顯示,兩組產婦干預前后APTT、PT、D-D 對比差異無統計學意義(P>0.05),但觀察組干預后FIB 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。與馬金枝等[8]研究結果相符合,由此說明,低分子肝素較少影響到凝血功能,而FIB 降低也就說明在防治DVT 形成中效果明顯。低分子肝素屬于臨床常用抗凝藥物,其藥理作用為在不影響機體血小板結合、血小板凝聚功能等基礎上,對凝血因子Xa 活性進行抑制,加快優球蛋白及纖維蛋白的溶解速度,從而發揮抗血栓與抗凝作用[9,10]。除此之外,本次研究顯示:兩組產婦干預前后血小板計數及血紅蛋白水平組間比較差異無統計學意義(P>0.05),邰瑩等[11]的報道中也有類似結果,進一步說明了低分子肝素不會影響到血小板凝聚功能。對于剖宮產術后產婦而言,除了采取必要的藥物干預手段,術后護理也相對重要,在術后需抬高產婦下肢、定時翻身及更換體位,以確保下肢靜脈血液回流,同時鼓勵產婦盡早下床活動,也有助于幫助預防DVT 形成,多使用易消化類食物,避免發生避免,減少由于腹壓增大而引起栓子脫落,造成肺動脈阻塞,防止發生DVT 形成。

綜上所述,針對剖宮產產后預防DVT 形成采用低分子肝素效果明顯,值得臨床廣泛應用及推廣。