超越“門羅主義”:北極科學部長級會議與北極治理機制革新

潘 敏 徐理靈

(1.同濟大學,上海200092;2.倫敦大學皇家霍洛威學院,埃格姆TW20 0EX)

一、引言:北極治理的“門羅主義”特征及其表現

目前北極治理呈現出“門羅主義”①“門羅主義”起源于19世紀美國的國際戰略。1823年12月,為避免歐洲的神圣同盟干涉拉丁美洲獨立運動,時任美國總統門羅(James Monroe)發表國情咨文,提出”門羅主義”的三個核心原則:第一,反對歐洲列強在美洲建立新的殖民地;第二,反對歐洲列強對已獨立的美洲國家的干涉;第三,聲明美國不干涉歐洲國家的事務。參見:章永樂:“威爾遜主義的退潮與門羅主義的再解釋——區域霸權與全球霸權的空間觀念之爭”,《探索與爭鳴》,2019年第3期,第98頁。此外,”門羅主義”的起源也與北極地區相關,美國曾擔心北美洲北極地區會受蘇聯侵占,參見:Jacquelyn Chorush,“Is China Really Threatening Conquest in the Arctic?”High North News,January 8,2020,https://www.highnorthnews.com/en/china-really-threatening-conquest-arctic。特征,即北極圈八國在主導北極治理的過程中推崇“北極是北極國家的北極”的理念,并且通過機制安排將該理念確立在北極治理的多個領域,即便強調國際合作的北極科研領域也未能例外。北極科研領域“門羅主義”特征最突出的表現是北極圈國家2017年在北極理事會框架下簽署的具有法律約束力的《加強國際北極科學合作協定》,構建“北極國家”對“域外國家”北極科學研究的制度性歧視。①劉惠榮主編:《北極藍皮書:北極地區發展報告(2018)》,社會科學文獻出版社,2019年版,第33頁。而在該協定簽署前一年,北極科研領域出現的新機制——北極科學部長級會議(Arctic Science Ministerial)與之形成鮮明對比,該機制旨在為世界各國、國際組織與科學團體等相關行為體參與北極科學合作提供平等的交流平臺,促進北極事務決策者和科學界的“直接溝通”,顯示出超越北極治理中的“門羅主義”特征的潛力。

1996年成立的北極理事會作為討論北極事務的政府間合作高級論壇,在北極治理實踐中的“門羅主義”表現為治理理念的排外性、治理權力的等級性和治理議題的局限性。其中,治理理念的排外性為主張北極事務應由北極圈國家主導,并通過北極理事會的制度安排和議題限制把控北極事務的主導地位和決策權,在北極事務中邊緣化北極域外行為體。②肖洋:“排他性開放:北極理事會的‘門羅主義’邏輯”,《太平洋學報》,2014年第9期。治理權力的等級性表現為北極理事會成員權力結構呈現自上而下的金字塔形狀,2011年北極理事會高官會議決議報告以文本的形式重申北極圈國家在北極事務中至高無上的主導權和決策權,永久參與方(六個北極原住民組織)在理事會的討論和決議中享有咨商權,觀察員(又分為正式觀察員和臨時觀察員)自動獲邀或申請出席北極理事會的所有會議,沒有決策權。該報告標志著北極版“門羅主義”的出籠,北極圈國家在向世人宣布:北極是“北極國家”的北極,③郭培清:“應對北極門羅主義的挑戰”,《瞭望》,2011年第42期,第72頁。北極事務是北極圈國家的家務事。治理議題局限性表現在議題僅局限于北極區域問題的討論,全球性議題如北極環境變化的全球影響、北冰洋公海治理則不在討論之列。總之,北極圈國家希望通過“門羅主義”進行域內利益分割,削弱北極圈以外國家的北極事務參與權利。

2014年,北極經濟理事會(The Arctic Economic Council)成立,旨在通過共享最佳實踐促進北極“企業對企業”活動和負責任的經濟發展,從而成為北極地區經濟事務最權威的協調機制。但是與北極理事會成員國、永久參與方和觀察員區分類似,北極經濟理事會成員間也有明 確 的 界 限。其 中,傳 統 會 員(Legacy Members)擁有表決權,各個北極圈國家和永久參與方均可派出三名商業代表,其他利益攸關方只能作為無投票權成員(Non-voting Members)參加北極經濟理事會。北極經濟理事會決策體系的議題確定、議程設置和制度構建三大核心環節都被北極圈國家牢牢把持,其他國家僅能申請無表決權會員,難以深入參與北極經濟事務。④肖洋:“北極經濟治理的政治化:權威生成與制度歧視——以北極經濟理事會為例”,《太平洋學報》,2020年第7期,第13頁。北極經濟理事會在實際運行過程中對參與方的價值主要體現在提供信息而非直接參與北極經濟合作,⑤郭培清、董利民:“北極經濟理事會:不確定的未來”,《國際問題研究》,2015年第1期,第113頁。因此北極圈以外國家在北極經濟理事會中仍處于邊緣的地位。通過設立北極經濟理事會,北極圈國家“門羅主義”進一步拓展至經濟治理領域。

“門羅主義”理念指導下的北極治理目前面臨各種問題,如北極治理全球性要求與“門羅主義”主導的北極治理現狀之間的矛盾日益凸顯,北極圈以外國家和行為體不能深度參與北極地區的治理,北極治理體系碎片化,北極科學研究的國際合作受阻等。北極理事會越來越不適應北極地區的治理要求,改革的呼聲亦日益高漲。⑥董利民:“北極理事會改革困境及領域化治理方案”,《中國海洋法學評論》,2017年卷第2期;Heather A.Conley and Matthew Melino, “An Arctic Redesign:Recommendations to Rejuvenate the Arctic Council,”CSIS,March 14,2016,https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/legacy_files/files/publication/160302_Conley_ArcticRedesign_Web.pdf,pp.10-18.而召開北極科學部長級會議是當前北極治理科研領域超越北極“門羅主義”的有益嘗試,這將促進國際社會在北極科研領域的平等協作,以共同應對氣候變化給北極地區和全球帶來的影響。

二、北極科學部長級會議的時代價值

北極氣候環境變化的全球性影響需要國際社會的科學合作以及北極地區的全球治理。北極地區氣候的快速變化正在影響著脆弱的北極生態系統,并對那里的居民產生深遠的影響。與此同時,北極氣候變化還通過氣候系統或海平面上升來影響全球生態系統。應對這些變化需要國際社會的集體努力、精心協調和周密計劃,因為“沒有哪個國家能夠獨自應對這些挑戰,也沒有哪個國家能在這個艱難而嚴峻的環境中孤軍奮戰”。①“Report of the 2nd Arctic Science Ministerial:Co-operation in Arctic Science—Challenges and Joint Actions,”2nd Arctic Science Ministerial,October 25-26,2018,https://www.arcticscienceministerial.org/files/BMBF_ASM2_Broschuere_V1_A4_webRZ_bf.pdf,p.8.國際社會需要在科學研究和調查、環境保護和監測中信息共享以及基礎設施建設等領域開展國際合作。②密晨曦:“統一規范和管理北極考察活動具有重要意義”,中國網,2017年9月21日,http://ocean.china.com.cn/2017-09/21/content_41625837.htm。目前眾多國家和國際組織亦已普遍認識到加強北極科學合作的重要性和緊迫性,國際、區域、多邊和雙邊層面的北極科學合作也在不斷提升。③劉惠榮主編:《北極藍皮書:北極地區發展報告(2018)》,社會科學文獻出版社,2019年版,第33頁。北極氣候環境變化的全球性影響也必然使北極治理走出區域性框架,在全球層面上展開治理。

在這種大背景下,美國時任總統奧巴馬從其國家利益和全球戰略層面出發,試圖以應對氣候變化為突破口,將美國的全球戰略與北極地區戰略結合起來,從而獲取北極治理的領導權④郭培清、董利民:“美國的北極戰略”,《美國研究》,2015年第6期,第47頁。,積極推動北極地區的科學合作。2015年奧巴馬總統訪問阿拉斯加,在訪問期間了解到氣候變化對阿拉斯加居民生活的影響,認識到科學在理解和應對氣候變化中的重要作用。受阿拉斯加之行的驅動,奧巴馬呼吁召開北極科學部長級會議討論北極科學研究,推動國際社會了解北極地區氣候變化的影響。⑤Renee Crain Wagner,“Arctic Indigenous Leaders Share Priorities in Advance of White House Arctic Science Ministerial,”The White House,September 27,2016,https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/27/arctic-indigenous-leaders-share-priorities-advance-white-house-arctic-science.2016年9月28日,第一屆北極科學部長級會議在華盛頓召開,出席會議的代表包括北極研究的主要國家如美國、俄羅斯、加拿大、挪威、瑞典、丹麥、冰島、芬蘭、中國、英國、德國、法國、日本、韓國等在內的24個國家和歐盟的科學部長以及北極原住民組織的代表。

然而北極地區的治理和科學合作在之后仍然表現出強烈的制度性歧視。就在2016年第一屆北極科學部長級會議后的8個月(2017年5月),在美國北極輪值主席國即將結束之際的北極理事會部長級會議上,北極圈國家在北極理事會框架下第三次簽署了具有法律約束力的《加強國際北極科學合作協定》,該協定構建了對北極圈以外國家北極科學研究的制度性歧視。該協定仍然遵循北極理事會既有的“身份規則”和組織架構,區分締約方與非締約方。締約方是北極圈八國政府;參與者是締約方的科技部門和機構、研究中心、大學和學院、以及代表或代表任何一方或多方行事的承包商、受讓人和其他合作伙伴;而北極理事會觀察員國等均屬于非締約方。與此同時,該協議確保八個北極圈國家的科學家可自由進入各國已確定的北極地區進行科學研究和合作,包括:人員、設備和材料進出研究區域,獲取和使用研究的基礎設施和設備,便利數據獲取和訪問,鼓勵利用傳統與地方性知識,提供教育、職業發展和培訓機會。⑥“Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation,”U.S.Department of State,May 11,2017,https://www.state.gov/agreement-on-enhancing-international-arctic-scientificcooperation/.這些措施使北極圈國家獲得北極科學知識儲備的優勢地位,而且這些科學合作便利互惠措施僅適用于北極圈國家之間,并無意愿給予北極圈以外國家類似的便利。⑦同③,第33-34頁。

《加強國際北極科學合作協定》在北極科學合作方面的歧視性,促使對北極科學研究有興趣的北極圈以外國家注意到了北極科學部長級會議這個平臺的非歧視性,并對主辦后續的會議表現出了極大的熱情。2018年10月25日和26日,德國、芬蘭和歐盟在柏林聯合主辦第二屆北極科學部長級會議,會議的主題是“北極科學合作:挑戰和聯合行動”,會議的既定目標是加強北極研究領域的國際合作,對北極研究有興趣的國家如美國、加拿大、俄羅斯、英國、德國、法國、中國、日本、韓國、西班牙、波蘭等在內的25個國家和歐盟以及北極理事會中的6個北極原住民組織,都派出高級別代表團出席會議,參加本次會議的科學家共計252位。約30個國家的政府代表就第二屆會議的優先主題發表演講,會議上被提及的北極科學項目超過260個,會議發表的部長聯合聲明強調加強北極科學研究國際合作的必要性。①“Report of the 2nd Arctic Science Ministerial:Co-operation in Arctic Science—Challenges and Joint Actions,”2nd Arctic Science Ministerial,October 25-26,2018,https://www.arcticscienceministerial.org/files/BMBF_ASM2_Broschuere_V1_A4_webRZ_bf.pdf,p.36.

2018年第二屆北極科學部長級會議召開以來,人們對北極生態系統的變化及其區域性和全球性影響深有體會。盡管北極地區氣候變化的成因主要來自該地區以外的活動,北極的變暖速度卻幾乎是全球平均水平的兩倍,因此有必要加強北極利益攸關者之間尤其是北極圈國家與北極圈以外國家間的科學合作與協作,以增進對北極地區變化的理解。北極科學部長級會議在采取緩解、適應和改善北極氣候變化方面具有重要意義。②“About ASM3,”3rd Arctic Science Ministerial,https://asm3.org/about-asm3/,訪問時間:2020年12月10日。第三屆北極科學部長級會議由日本和冰島聯合主辦,原計劃于2020年11月在日本東京召開,由于全球性新冠肺炎疫情(COVID-19)大流行的影響,計劃延期至2021年5月召開。第三屆會議旨在利用之前兩次會議的良好基礎,以公開、透明的方式協調北極利益攸關方的北極觀測和研究活動。

三、北極科學部長級會議的宗旨導向

盡管到目前為止北極科學部長級會議只召開了兩屆,但從兩屆會議的報告中能清晰地看出其定位:為應對北極氣候環境變化給北極地區和世界范圍帶來的影響,由各國政府、原住民組織以及國際組織等相關行為體代表參加的、為人類更好地了解北極、提高精確預測氣候變化的能力、保護人類社會未來的安全而創建的政府決策者和科學界之間直接互動的多邊合作和交流平臺。這個目標定位表明北極科學部長級會議有四個特征。

第一,強調北極氣候變化對全球地區和人類社會未來的影響,而不僅僅是對北極地區當下的影響。第一屆會議報告《支持北極科學:白宮北極科學部長級會議摘要》中梳理了北極氣候變化對北極地區和全球的影響,包括:北極地區的年平均氣溫上升速度是全球年平均氣溫的兩倍以上,大氣層的這種快速變化反映在陸地和海洋的快速變化中。最具戲劇性變化發生在冰凍圈的海冰、淡水冰、積雪、陸地冰原、冰川和永久凍土之中:多年凍土正在變暖和解凍,改變了地貌、排水方式和棲息地,并增加了釋放溫室氣體的潛力,這將加劇北極地區和全球的變暖;冰川、高山冰蓋和格陵蘭冰蓋正在縮小,導致全球海平面加速上升;北極地區海冰的范圍、厚度和體積的減少,帶來了更大范圍的海面波浪和更大的海岸侵蝕,加劇了依賴冰進行海洋哺乳動物狩獵的原住民社區的挑戰;越來越多的證據表明,海冰減少正在改變低緯度地區不斷變化的大氣環流模式,從而影響天氣,增加極端天氣的頻率。因此,迫切需要加強對這些現象的科學監測和研究,以便更好地了解快速變化的北極環境系統的成因和后果。③The White House Arctic Science Ministerial,“Supporting Arctic Science,A Summary of the White House Arctic Science Ministerial Meeting,”September 28,2016,https://storage.googleapis.com/arcticgov-static/publications/other/Supporting_Arctic_Science_1.pdf,p.6.

第二,強調北極氣候變化的應對措施和合作的全球性。既然北極氣候變化對北極地區和全球都有影響,進行國際社會的合作以應對氣候變化的挑戰就理所應當。德國聯邦教育與研究部長安雅·卡里切克(Anja Karliczek)在第二屆會議發言中指出:“北極的變化對全球都有影響,也影響著我們的氣候”,“我們正在北極進行研究,以確保我們人類未來的安全。我們共同希望提高我們精確預測氣候變化的能力。”歐盟科學與創新研究專員卡洛斯·莫達斯(Carlos Moedas)指出:“北極不僅是那些稱之為家園的人的責任。我們知道,該地區對我們世界其他地區的健康、安全與保障有著超乎尋常的影響。因此,這是我們所有人的責任,我們需要多邊合作來解決這些問題。”芬蘭教育部長桑尼·格拉恩·拉松寧(Sanni Grahn-Laasonen)也說道:“保護北極地區的人民和生態系統是我們的責任和義務。這需要全球覺醒和合作”。①“Report of the 2nd Arctic Science Ministerial:Co-operation in Arctic Science—Challenges and Joint Actions,”2nd Arctic Science Ministerial,October 25-26,2018,https://www.arcticscienceministerial.org/files/BMBF_ASM2_Broschuere_V1_A4_webRZ_bf.pdf,p.6-7.現階段在北極地區的科學合作主要集中在:加強和集成北極觀測網絡與數據共享、促進北極數據的獲取、共享北極研究基礎設施、應用新的科學發現增強北極適應能力、評估北極環境和社會的脆弱性。②The White House Arctic Science Ministerial,“Supporting Arctic Science,A Summary of the White House Arctic Science Ministerial Meeting,”September 28,2016,https://storage.googleapis.com/arcticgov-static/publications/other/Supporting_Arctic_Science_1.pdf,pp.2-3.這些共享不僅僅是環北極圈國家之間的共享,而是世界上所有對北極科學研究有興趣的國家的共享。

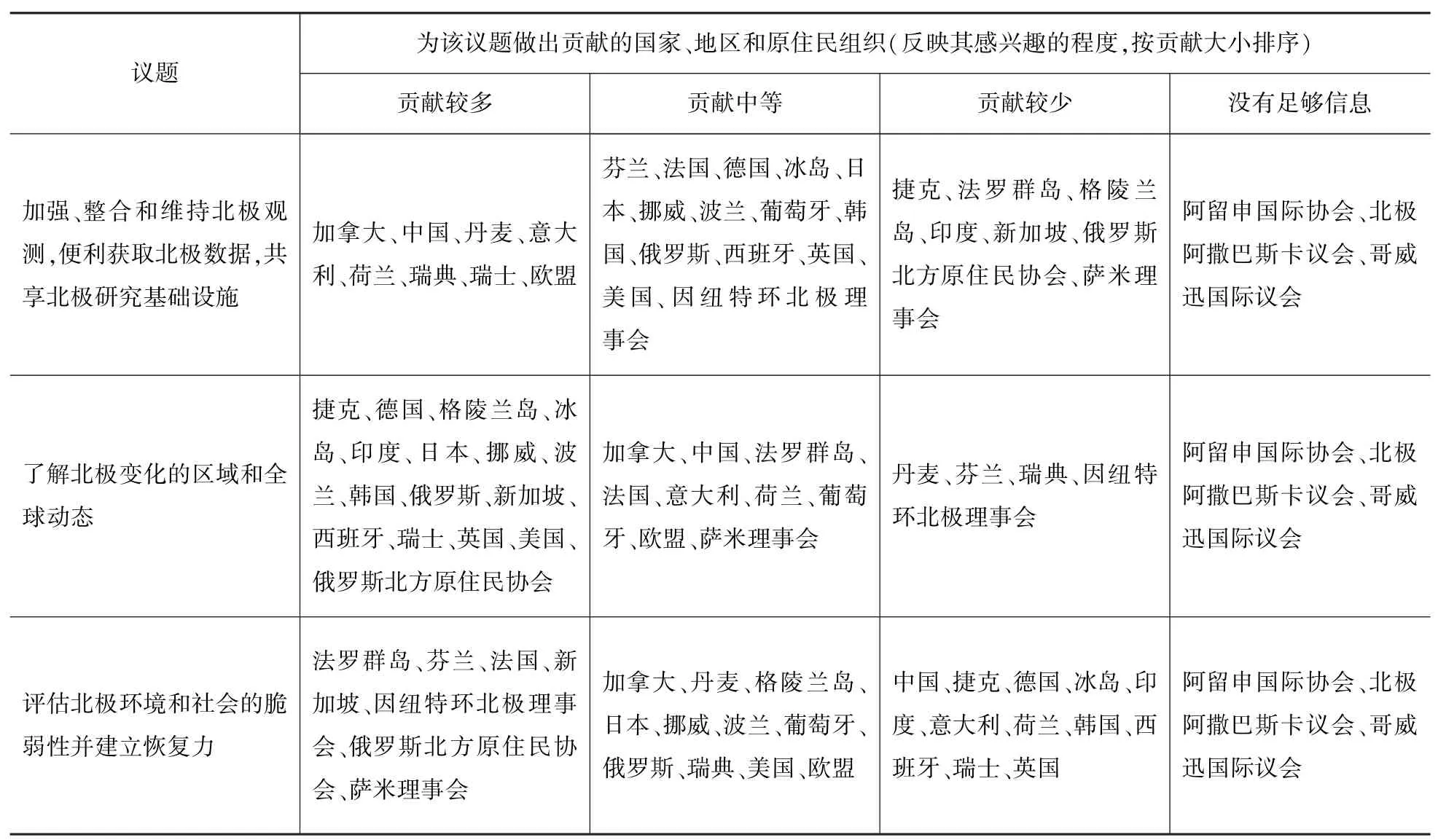

第三,強調北極圈以外的國家對北極科學研究所做的貢獻。第二屆會議共有33個國家、地區和組織提交了260多個北極科學研究項目,這些項目既有較小的專題研究,也有規模龐大的綜合計劃。表1依據對本屆會議議題的貢獻程度,總結了各國、地區和組織在北極不同科學領域的貢獻情況。在第一個議題“加強、整合和維持北極觀測,便利獲取北極數據,共享北極研究基礎設施”貢獻較多的8個國家中,北極圈以外的國家占5個;在第二個議題“了解北極變化的區域和全球動態”貢獻較多的16個國家和組織中,北極圈以外的國家占10個;即使在第三個領域“評估北極環境和社會的脆弱性并建立恢復力”的7個國家和原住民組織中,也有2個北極圈以外的國家。從這些數據可以看出,在北極科學研究中,北極圈以外的國家不是旁觀者,而是積極參與者并能對北極科學做出重要貢獻。③Lester L.Lyles,Sherri Goodman,and Robert E.Hunter,“Arctic Science Moves to Center Stage,”Atlantic Council,September 26,2016,https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/arctic-science-moves-to-center-stage/.

第四,北極科學部長級會議試圖為政府決策者和科學界之間直接對話提供平臺。第一屆會議日程為一天,只開了部長級會議,主要是各國科學部長或原住民組織代表匯報本國或本組織的北極科學研究進展情況,各國的代表團一般由本國的科學管理部門官員和科學家組成。第二屆會議日程是兩天,第一天是科學論壇(the Science Forum),第二天是部長級會議,第一天晚上還有一個給參會者提供交流機會的招待會。第三屆會議采取了新的形式,邀請北極自然科學與社會科學研究人員參加貫穿2020年上半年的三次科學會議,包括2020年3月在日本東京召開的“第六屆國際北極研究研討會”、2020年3月27日至4月2日在冰島阿庫雷里召開的“2020年北極觀測峰會”和“北極科學高峰周”,以及2020年6月15日至20日在俄羅斯阿爾漢格爾斯克舉辦的“第十屆北極社會科學國際大會”。這樣的議程設置是為了推動政府決策者與科學家及科學團體之間的對話。正如芬蘭教育部長桑尼·格拉恩·拉松寧所說,我們需要“決策者和科學界之間的直接互動。”④“Report of the 2nd Arctic Science Ministerial:Co-operation in Arctic Science—Challenges and Joint Actions,”2nd Arctic Science Ministerial,October 25-26,2018,https://www.arcticscienceministerial.org/files/BMBF_ASM2_Broschuere_V1_A4_webRZ_bf.pdf,p.7.

從上述目標定位可以看出,與北極理事會等政府間論壇不同,北極科學部長級會議強調北極環境變化對北極以外地區的影響,強調北極科學研究的多元性、平等性以及行為體之間的合作,強調北極圈以外的國家對北極科學研究所做的貢獻。與國際北極科學委員會等非政府北極科學研究組織也有不同,北極科學部長級會議旨在推動政府決策者與科學研究團體之間的對話,為北極科學研究的正確和準確決策作出貢獻。

表1 為第二次北極科學部長會議議題做出貢獻的國家、地區和原住民組織

四、中國參與北極科學部長級會議現狀與路徑

4.1 中國參與北極科學部長級會議的現狀

中國自2016年首屆北極科學部長級會議開始就重視會議討論,中方參會代表數量和級別不斷提升,對中國參與北極國際科研合作立場和具體北極科學議題的討論逐步深入。2016年,中國駐美國大使館科技處陳富韜公使銜參贊代表科技部萬鋼部長參加會議并簽署《部長聯合聲明》,①中華人民共和國科學技術部:“首屆白宮北極科學部長級會議在華盛頓召開”,科技部網站,2016年10月19日,http://www.most.gov.cn/kjbgz/201610/t20161019_128269.htm。中國高校兩名科學家代表出席會議。2018年,中國科技部副部長黃衛率團出席第二屆會議并作大會發言,強調了中國愿與各國家一起,深化有關雙邊和多邊合作,為北極可持續發展貢獻中國力量的意愿,來自中國高校和研究所的七名科學家參加了北極科學論壇。②中華人民共和國科學技術部:“科技部副部長黃衛出席第二屆北極科學部長會議”,科技部網站,2018年11月15日。http://www.most.gov.cn/kjbgz/201811/t20181115_142760.htm。2020年“北極科學高峰周”(3月23日—4月2日)是第三屆會議收集各方意見、塑造會議議題的重要平臺。在科學高峰周線上視頻會議中,中國自然資源部第二海洋研究所李家彪院士做了主旨報告,介紹了由中國自主建造的第一艘破冰船“雪龍2”將執行的“中國第11次北極科學考察—國際開放航次”,其他與會專家對此表示出極大的興趣。③“我所組織2020年北極科學高峰周專題視頻會議”,自然資源部第二海洋研究所,2020年4月8日,http://www.sio.org.cn/redir.php?catalog_id=84&object_id=311194。

盡管中國通過前兩屆北極科學部長級會議提升了本國參與北極科研的實踐和話語,但仍面臨一些問題。首先,在北極地緣政治日趨復雜的背景下,一些國家尤其美國對中國北極科學事務進行軍事化曲解,①Yun Sun,“Defining the Chinese Threat in the Arctic,”The Arctic Institute,April 7,2020,https://www.thearcticinstitute.org/defining-the-chinese-threat-in-the-arctic/;Michael R.Pompeo,“Looking North:Sharpening America's Arctic Focus”,U.S.Department of State,May 6,2019,https://www.state.gov/lookingnorth-sharpening-americas-arctic-focus/.由此引發國際社會對北極科學活動的猜疑和擔心,對中國參與北極科學事務產生不利影響。其次,根據第二屆北極科學部長級會議貢獻總結表,中國在前兩屆會議科研成果中的貢獻分布并不均勻。中國在加強、整合和維持北極觀測資料,促進北極數據獲取,共享北極研究基礎設施方面貢獻較大,在了解北極變化的區域和全球動態方面做出了一定的貢獻,而在評估北極環境和社會的脆弱性并增強抵御能力方面貢獻較少。②“Report of the 2nd Arctic Science Ministerial:Co-operation in Arctic Science—Challenges and Joint Actions,”2nd Arctic Science Ministerial,October 25-26,2018,https://www.arcticscienceministerial.org/files/BMBF_ASM2_Broschuere_V1_A4_webRZ_bf.pdf,p.33.再次,全球性新冠肺炎疫情大流行不僅影響北極科研活動的開展和實施,也給相關會議的組織和召開帶來諸多不便。

4.2 中國參與北極科學部長級會議的路徑

2018年《中國的北極政策》白皮書明確指出,“在區域層面,中國積極參與政府間北極區域性機制……中國支持通過北極科技部長會議等平臺開展國際合作。”③中華人民共和國國務院新聞辦公室:“《中國的北極政策》白皮書(全文)”,國新網,2018年1月26日,http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1618203/1618203.htm。中國作為北極理事會的觀察員國在北極事務中話語權有限,而北極科學部長級會議是賦予中國以平等身份參與北極事務的平臺。北極科學研究是中國能直接介入北極事務的最有效手段,④何劍鋒、張芳:“從北極國家的北極政策剖析北極科技發展趨勢”,《極地研究》,2012年第4期,第413頁。北極科學部長級會議是國際社會了解中國北極科學研究的重要窗口,也將成為中國在北極治理中構建“北極利益攸關者”身份重要方式之一。⑤董利民:“中國‘北極利益攸關者’身份建構——理論與實踐”,《太平洋學報》,2017年第6期,第65-77頁。中國可從以下幾個方面積極參與、利用和塑造北極科學部長級會議機制,從而提升自身在北極治理中的話語權和影響力。

第一,考慮適時舉辦北極科學部長級會議。中國與國際組織或機制的關系正在從簡單的參與者向承擔更多責任的管理者角色轉變,大國可以借助國際組織或機制推動觀念的擴散、規則的制定、信息的匯集,⑥蘇長和:“全球治理體系轉型中的國際制度”,《當代世界》,2015年第11期,第37頁。北極科學部長級會議以科學研究為切入點,為中國提供了參與北極事務和治理的重要平臺。在此方面,中國可以借鑒本國召開北極領域重要國際會議的經驗(如2019年在上海舉辦的“北極圈論壇”),并積極學習其他北極圈以外國家的會議實踐。德國和日本分別主辦第二屆和第三屆北極科學部長級會議,可直接為今后中國舉辦該會議提供借鑒。德國和日本采取了與北極理事會輪值主席合作的方式,如德國、芬蘭和歐盟合作主辦了第二屆北極科學部長級會議,日本和冰島聯合主辦第三屆。中國也可以考慮與即將擔任北極理事會輪值主席國的俄羅斯合作主辦第四屆北極科學部長級會議,俄羅斯和中國最近幾年在北極地區積極的合作實踐也為聯合主辦北極科學部長級會議提供可能。

第二,豐富北極科學部長級會議提案內容,增進國際社會對中國北極政策和科學活動了解。針對中國在前兩屆會議中科研成果收集有限的情況,中國應進一步豐富北極科研成果提案并鼓勵科研人員參與相關議題討論,突出中國在北極科學研究中的貢獻,提高中國北極科學考察和中國科學家的國際影響力。例如介紹中國第十次北極科考成果、國產水下滑翔機在北極海域組網觀測應用、⑦“‘海燕’遨游北極,助力第十次北極航次觀測任務——我國首次實現水下滑翔機在北極海域組網觀測”,自然資源部第一海洋研究所,2019年9月30日,http://www.fio.org.cn/news/news-detail-9127.htm。中國第十一次北極科學考察成果、以及“北極氣候研究多學科流動觀測站”在北極環境變化監測領域中我國做出的貢獻。黃衛副部長在第二屆北極科學部長級會議上提出的三點倡議,包括進一步推進北極觀測的合作與共享、進一步加強北極和全球系統相互作用的研究、更加關注北極生態環境與北極居民,①中華人民共和國科學技術部:“科技部副部長黃衛出席第二屆北極科學部長會議”,科技部網站,2018年11月15日,http://www.most.gov.cn/kjbgz/201811/t20181115_142760.htm。為中國進一步深化北極科研國際合作指明了方向。

第三,利用北極科學部長級會議平臺,增強中國參與北極科研活動的渠道,深入推進國際科學合作。中國外交部北極事務特別代表高風建議中國極地科學界加強橫向聯系,設置北極科學重大課題,并積極在國際會議上發聲,“可以借廣泛的科技合作機會,務實地參與到北極事務全球治理中去”。②“外交部北極事務特別代表高風:科學外交助力中國參與北極事務”,21世紀經濟報道,2018年2月7日,http://epaper.21jingji.com/html/2018-02/07/content_80370.htm。中國在強調自身北極科研活動的同時,還應利用北極科學部長級會議作為跨政府科學合作的平臺,促進中國與各國在北極地區的科學合作。馬克·蘭廷尼(Marc Lanteigne)曾指出,東亞的北極身份建立主要基于科學外交的發展以及與北極圈國家的潛在研究伙伴關系。③Tse-Kang Leng,“The Prospects of Integration and International Cooperation,”in:East Asia:Russian-Taiwanese Symposium,August 23–26,2016,Vladivostok:Far Eastern Federal University,http://newdoc.nccu.edu.tw/acadbonus/11/10500442/10500442.pdf.p.138.北極科學部長級會議在提供北極科學交流場所的同時,也為世界各國提供了合作的平臺,作為東亞國家的中日韓可以在北極科學研究上進一步合作,共同推動北極科學研究的進步,增進人類對北極地區的了解。

第四,積極應對疫情變化,利用線上交流平臺參與北極科學部長級會議討論。受新冠肺炎疫情的影響,第三屆北極科學部長級會議的一系列會議由線下參會轉為線上討論,線上交流平臺可能為中國等國家參與北極科學研究提供新的交流空間,塑造更加平等透明的交流環境。如中國代表在2020年“北極科學高峰周”線上視頻會議中的主旨報告,就有助于增進國際社會對中國北極科研活動的了解,助力中國積極參與第三屆會議的討論。

五、結 語

盡管到目前為止北極科學部長級會議只召開了兩屆,但已有學者認為這個機制有不同尋常之處,它的召開產生了一個出人意料的效果,“使北極理事會面臨被邊緣化的威脅”④董利民:“北極理事會改革困境及領域化治理方案”,《中國海洋法學評論》,2017年卷第2期,第234頁。,至少在北極科學研究方面,北極科學部長級會議有極大可能使北極理事會相形見絀。北極科學部長級會議在北極治理理念方面已走出北極理事會、北極經濟理事會的“門羅主義”的局限性,給各國、國際組織平等參與北極科學研究和合作提供了平臺,不僅吸引了國際社會中的北極研究興趣者,而且北極理事會的成員國、永久參與方也積極參與其中。

目前北極科學部長級會議是相關國家、國際組織和原住民代表促進北極科學合作的交流平臺,而非決策機構,會議達成的聯合聲明不具有法律約束力。北極科學部長級會議能否成為北極科學事務的決策者,主要取決于它的意愿與能力。前者包括其目標和各方代表實現宗旨意愿的強烈程度,后者表現為參會代表的能力大小。

在意愿方面,北極科學部長級會議旨在推動人類共同關注的國際北極科學合作。從已召開的會議議題與各國簽署的聯合聲明內容來看,目前北極科學部長級會議的作用主要體現為影響和推動北極科學合作。參會代表僅能影響而非直接參與北極科學事務決策,且他們尚未表示出推動北極科學部長級會議成為北極科學事務決策者的意愿。在能力方面,北極科學部長級會議能有效推動北極科學合作。前兩屆會議代表大體為各國和組織的科學和教育領域最高級別官員,這不僅表明這個會議受到各國政府的高度重視,而且也說明它在影響各國北極科學決策、促進各國科學政策協調等方面所擁有較強的能力和資源。總之,北極科學部長級會議擁有成為北極科學事務的決策機構的潛力,最終能否實現這個目標關鍵在于各方代表的意愿,在此方面,中國、日本、德國等對北極事務有強烈興趣的國家可以推動其完成決策者角色的轉變。