浙江省糧食生產演化趨勢、存在問題及對策建議

厲寶仙,劉曉霞

(1.浙江省農業技術推廣中心,浙江 杭州 310020;2.浙江省耕地質量與肥料管理總站,浙江 杭州 310020)

保障國家糧食安全是治國理政、改善民生的重要舉措,調查梳理了近20年浙江省糧食生產演化趨勢,全省糧食播種面積、糧食總產量、單位面積產量的變化及其原因,系統分析了當前糧食生產面臨的問題,并從耕地質量、政策扶持、科技創新、技術推廣等方面提出保障浙江糧食安全的對策建議。

1 浙江省糧食生產演化趨勢

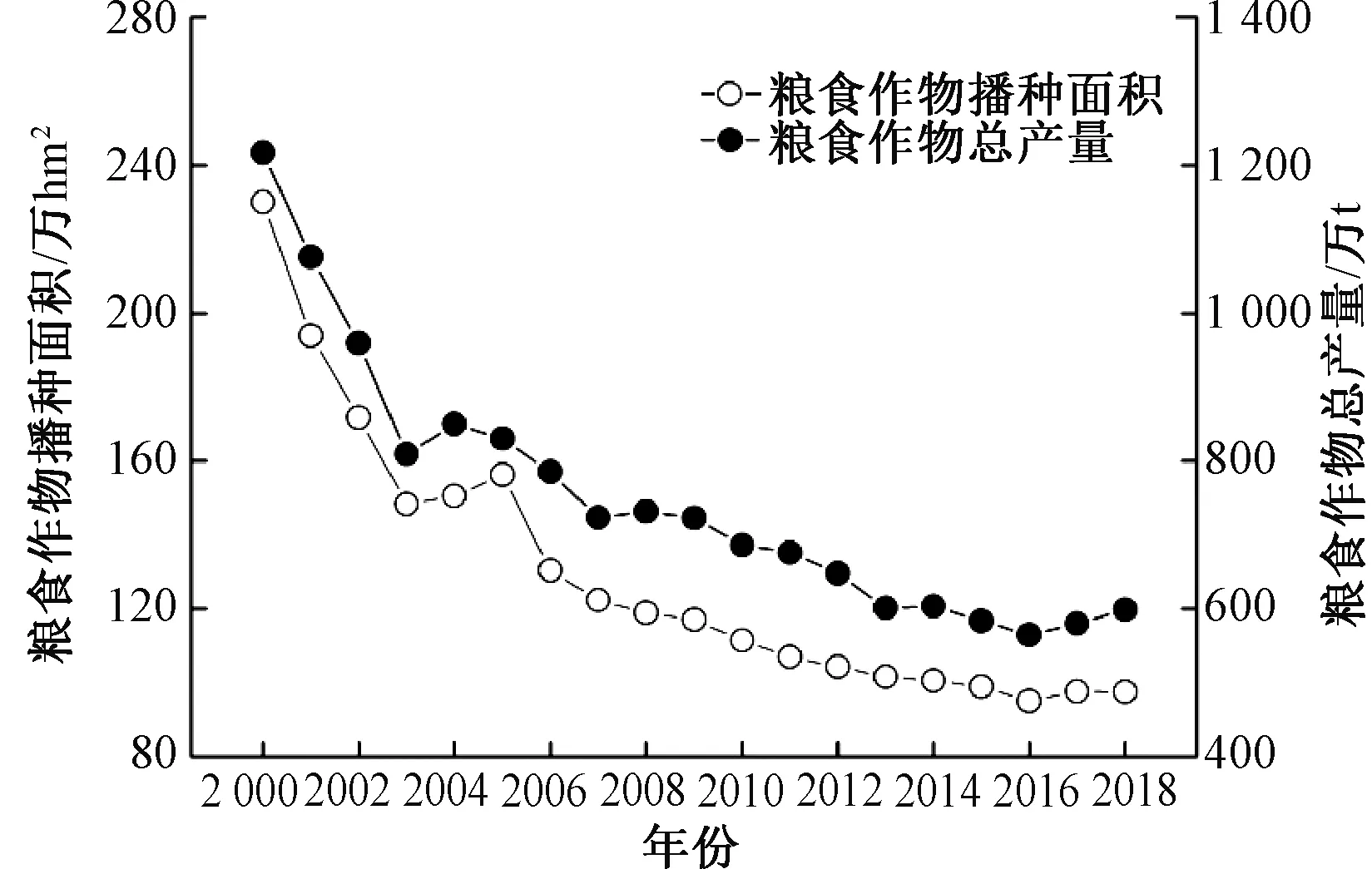

由圖1可見,浙江省糧食作物播種面積和總產量變化趨勢基本吻合,均呈現出急劇下降-緩慢下降-趨于平緩3個階段。2000—2003年全省糧食作物播種面積和產量呈現急劇下降趨勢,其中播種面積由2000年的230.026萬hm2下降到2003年的148.297萬hm2,總產量由2000年的1 217.00萬t下降到2003年的809.23萬t,播種面積和總產量年均降幅分別為11.84%和11.17%。自2004年起國家一號文件連續多年以“三農”工作為核心,持續關注糧食問題,并采取了增加農業補貼、減征或免征農業稅、提高糧食收購價等政策保障糧食生產,2004—2012年全省糧食作物播種面積和產量的下降趨勢減緩,糧食作物播種面積和總產量年均降幅分別為3.84%和2.97%。2013—2018年全省糧食作物播種面積和總產量進入基本穩定階段,其中糧食作物播種面積在101.685萬~95.136萬hm2波動,總產量在603.61萬~564.84萬t。

圖1 2000—2018年浙江省糧食作物播種面積和總產量的變化趨勢

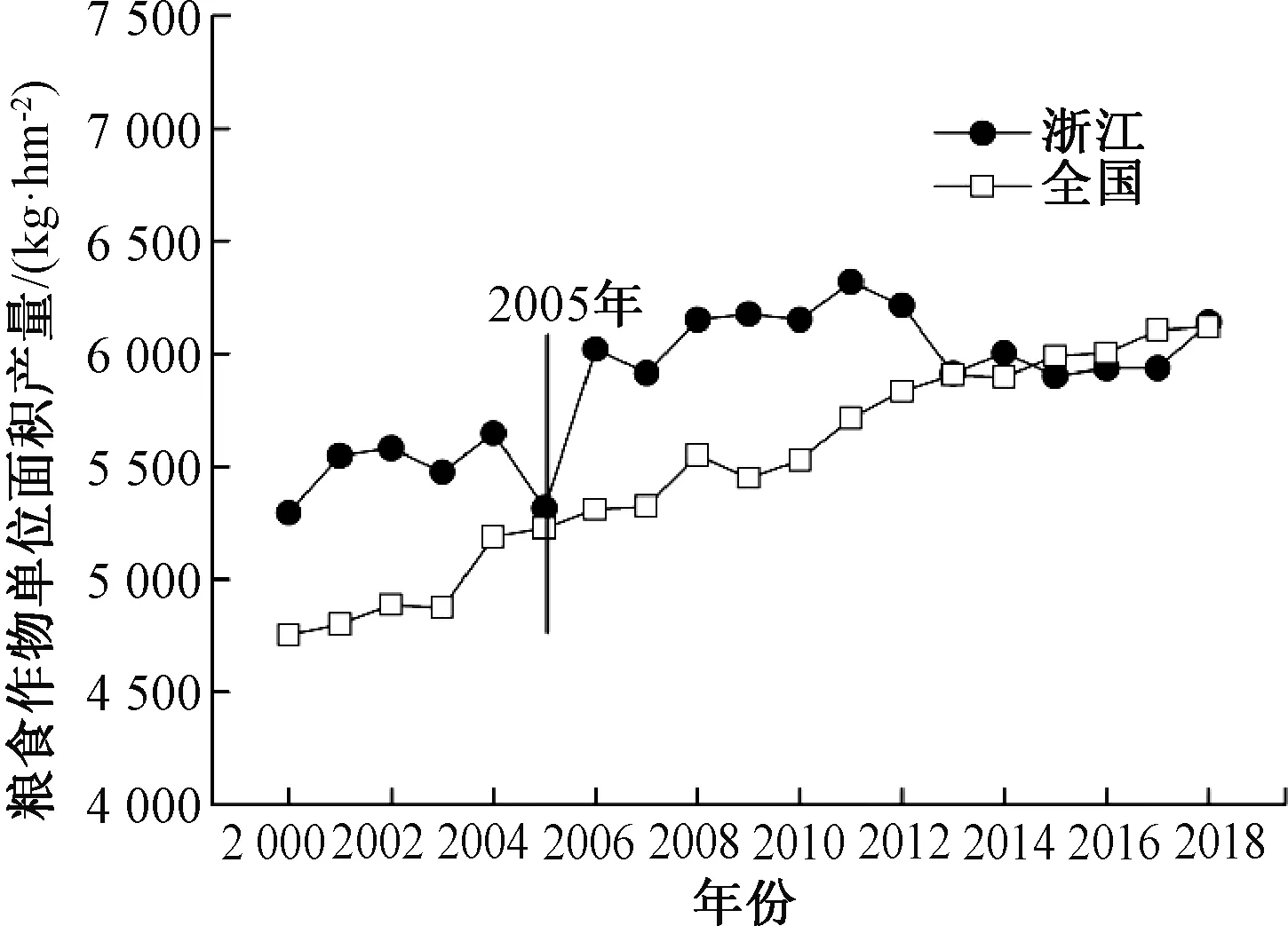

2000—2018年浙江省單位面積糧食作物產量大致可分為3個階段(圖2),即低產階段、高產階段和穩產階段。低產階段(2000—2005年)全省糧食作物單位面積產量處于較低水平,為5 294~5 648 kg·hm-2,2006—2012年進入高產階段,為5 914~6 320 kg·hm-2,此后(2013—2018年)趨于穩定,大致在5 901~6 140 kg·hm-2。穩產階段糧食單位面積產量較高產階段稍有降低,可能是由于糧食生產已經由追求產量向重視質量轉變。從全國來看,2000—2012年浙江省糧食作物單位面積產量高于全國平均水平;2013—2018年則與全國平均水平基本持平。

圖2 2000—2018年糧食作物單位面積產量變化趨勢

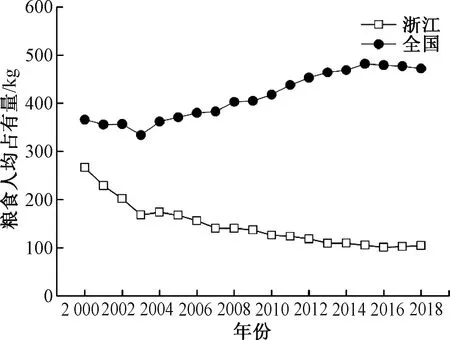

由圖3可見,2000—2018年浙江省糧食人均占有量先下降后趨于穩定,全國糧食人均占有量則呈現逐年增加后趨于穩定的趨勢。與全國糧食人均占有量相比,浙江省糧食人均占有量較低:浙江省2000年糧食人均占有量為全國糧食人均占有量的72.93%,此后逐年下降,2013—2018年浙江糧食人均占有量僅為全國的20%左右。可能是由于浙江省耕地資源匱乏,人均耕地不足0.034 hm2這一實情造成的。

圖3 2000—2018年糧食人均占有量變化趨勢

2 浙江省糧食生產面臨的資源要素制約

2.1 耕地數量不大、質量不高

耕地是糧食生產最重要的物質基礎[1-2],其數量和質量上的變化必將影響糧食生產,進而影響到糧食有效供給及糧食安全水平[3]。“七山兩水一分田”的地形特征直接決定了浙江省耕地資源的基本情況:耕地總體數量不大,且質量水平偏低,后備耕地資源不足,直接威脅著浙江的糧食生產[4]。統計數據顯示,浙江全省耕地面積不足200萬hm2,人均耕地占有量不足0.034 hm2,遠低于全國平均水平[5]。現有耕地質量水平偏低,中低產田占比較大,酸化、鹽漬化等障礙土壤面積較大[6]。部分地區耕地肥力水平不高, 有機質含量維持在20 g·kg-1, 明顯低于歐美國家25~40 g·kg-1的水平[7]。

2.2 糧食生產經營成本不斷攀升

一是土地流轉價格上升。近年來,隨著多種經營的大規模發展,浙江省耕地的流轉規模不斷擴大[8],流轉速度加快,土地租賃費用逐年增加[9]。二是農民工資水平提高。進入新世紀以來,農民工資水平不斷提高,2000—2012年農業勞動力工資年均增長率為20.1%,農業用工成本占農業生產成本的比重從35.5%提高到39.7%[10]。三是生產成本上升。隨著物價的提高,化肥、種子、農藥、機械等農用物資及技術指導費用都有上升趨勢,進一步增加了農業生產成本[11]。

3 提高糧食生產能力的對策建議

3.1 提高耕地糧食綜合生產能力

一是嚴守耕地數量。嚴格落實耕地占補平衡政策,加大墾造耕地實施力度,充分挖掘補充耕地潛力[12-13],正確處理經濟發展與耕地保護的關系,平衡建設用地需求增加和耕地資源極度短缺之間的矛盾。二是保障耕地質量。深入貫徹落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略,堅持用地養地相結合,大力推進增施商品有機肥、秸稈還田、綠肥種植等土壤改良培肥技術措施[14-15],持續推進千萬畝標準農田質量提升和沃土工程,組織實施土壤酸化治理,切實提高糧食綜合生產能力。

3.2 強化糧食生產發展支持政策

一是統籌涉農資金。加快涉農資金的歸并整合,推進“大專項+任務清單”模式支持糧食生產,盤活農業結余資金和超規定期限的結轉資金,由同級預算統籌限時用于農田水利等建設[16]。二是完善農業補貼政策。擴面實施種糧農民直接補貼、良種補貼、農機補貼、農資綜合補貼等政策,新增補貼向糧食等重要農產品、新型農業經營主體、主產區傾斜;加大農機購置補貼力度,強化農業防災減災穩產增產關鍵技術補助[17]。三是加大保險支持力度。提高中央、省級財政對主要糧食作物保險的保費補貼比例,逐步減少或取消產糧大縣縣級保費補貼,不斷提高稻谷、小麥、玉米三大糧食品種保險的覆蓋面和風險保障水平。

3.3 加強科研攻關和技術推廣

一是加強農業科研攻關。加快育種、肥料產品研發,建設農業全程信息化和機械化技術體系。二是發展現代種業和農業機械化。建立育種創新體系,培育推廣一批高產、優質、抗逆、適應機械化生產的突破性新品種。加快推進糧食作物生產全程機械化,主攻機械插秧、機械收割等薄弱環節,實現糧食品種、栽培技術和機械裝備集成配套。三是完善農業技術推廣服務體系。強化農村基層公益性服務體系建設,加強農業技術推廣機構條件建設,提升鄉鎮或區域性農業技術推廣機構服務能力。支持發展農民合作社、專業服務公司、專業技術協會、農民經紀人、涉農企業等服務組織,發揮經營性服務組織生力軍作用,為農民從事糧食生產經營活動提供低成本、便利化、全方位服務。