浙江省規模以上工業企業競爭力提升問題研究

陸雨瀾

摘 要:規模以上工業企業是工業發展的重要組成部分,其競爭力的提升對于產業發展水平甚至國民經濟水平都具有重要意義。本文基于浙江省規模以上工業企業2014—2018年的相關數據,通過主成分分析法測算其競爭力得分,并評估其發展水平,再通過面板數據模型進一步實證分析了浙江省規模以上工業企業競爭力提升的影響因素,并據此提出了競爭力提升的對策建議。

關鍵詞:規模以上工業企業;主成分分析;面板數據模型;影響因素;競爭力提升

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2021)01(b)--05

浙江省是全國經濟大省之一,據統計,近十年第二產業對于經濟貢獻一直在40%以上,其中又以工業特別是規模以上工業為主導,且其作為實體產業,對于驅動經濟發展和促進就業方面發揮著重要作用。近年來,浙江省強調產業轉型升級,堅持新發展理念,實現生產要素配置和產業組織、結構、技術、形態積極變化,不斷向現代化經濟體系轉變,推進經濟高質量發展。在這一背景下,對于工業企業發展提出了更高的要求。

2014年第二產業增加值比重首次被第三產業超過,表明浙江產業結構進一步優化,然而隨著浙江產業發展總體水平的不斷提升,實體經濟發展面臨諸多挑戰,土地資源緊缺、勞動力成本不斷上升,在多方面因素綜合影響下,傳統行業發展受到限制,大量企業外遷,浙江省的工業企業尤其是傳統行業面臨挑戰,也應當警惕產業空心化問題對于經濟發展產生不利影響。因此,推動工業企業競爭力水平的提升有著十分重要的意義。

目前,新冠肺炎疫情對浙江工業產生了一定的沖擊,如何恢復和進一步推動工業行業發展,進而提升浙江工業的競爭力成為亟待解決的一大問題。在這一背景下,要推動工業企業進一步發展,準確判斷企業的發展狀況、明確企業優劣勢至關重要,而這需要對企業競爭力水平進行科學的評價。本文基于浙江省規模以上工業企業及其17個分行業2014—2018五年的數據,構建了指標體系,通過主成分分析法實證評價了企業競爭力狀況,為評價企業運營和政策實施提供了評價模式,并在此基礎上進行面板數據回歸,實證檢驗了影響工業企業競爭力提升的因素,探索現階段其競爭力提升的可行方式,為企業戰略布局和競爭力提升提供科學依據。

1 文獻綜述

1.1 關于工業企業競爭力評價的研究

國內外學者從不同方面對競爭力評價體系進行研究,主要集中于構建普適性的評價體系。張進財和左小德(2013)提出從評價指標應由體系能力、潛在能力、生產要素利用能力、市場需求開發能力構成,綜合企業發展現狀和未來發展兩方面評估。曾華和趙進(2003)提出從企業內部的資源和能力以及外部環境兩方面考察競爭力,且將指標分為顯性指標和分析性指標兩類。王從遠等(2006)主要將指標分為企業物質和人力基礎的基礎性指標、整合資源獲取利潤的經營性指標、投資未來競爭的發展性指標、號召社會的社會影響性指標四類。李明等(2011)通過分析2008年國內31個省市數據得出工業實力、工業潛力、工業環境三大因子,構建因子得分函數并對成都市工業企業進行評價分析。王健和張曉媛(2014)采用層次分析法從經濟效益、財務狀況、管理水平、科技水平四方面建立評價體系,以山東企業為對象進行實證分析。李文絢等(2017)從市場、資源、技術3個分析性指標及19個具體測評性指標構建測度體系。Justine等(2020)使用競爭、連接、變革三大支柱動靜態結合構建評價體系。

1.2 關于工業企業競爭力影響因素的研究

學者們也對影響企業競爭力的因素及提升方法作出了許多研究。Ahmedova(2015)從可持續發展和競爭力的五個關鍵因素的角度分析了增強中小企業競爭力現狀,發現可從人力資本、知識產權、創新和國際化方面實現可持續發展。Akben-Sel?uk(2016)認為企業的競爭力取決于其財務績效,通過對于土耳其企業的實證研究發現杠桿、流動性、企業規模、出口、R&D支出和成長性均影響著企業的財務績效。任保平和李禹墨(2018)對工業體系競爭力從發展過程和發展角度定義,包含環境保護競爭力、涉外競爭力、技術創新競爭力、支持條件競爭力、總量競爭力、信息化競爭力六維度,并對全國30個省份2000—2015年數據進行分析后提出驅動省域工業系統競爭力發展的路徑。王幼松等(2020)從對建筑業國企和民企分別進行實證分析中發現運營、規模、融資是國有企業與民營企業共有的關鍵影響因素。

上述文獻中,學者們對于競爭力評價體系的建立與影響因素分析作出了重要貢獻。但是評價體系對于不同評價對象應當有其特殊性,不同地區、不同行業、不同性質的企業評價體系都不是單一的,其影響因素也是有所不同的。故而本文在此基礎上,針對浙江省規模以上工業企業的特點建立評價指標體系,分析其影響因素并提出發展建議。

2 浙江省規模以上工業企業競爭力評價

2.1 指標體系建立

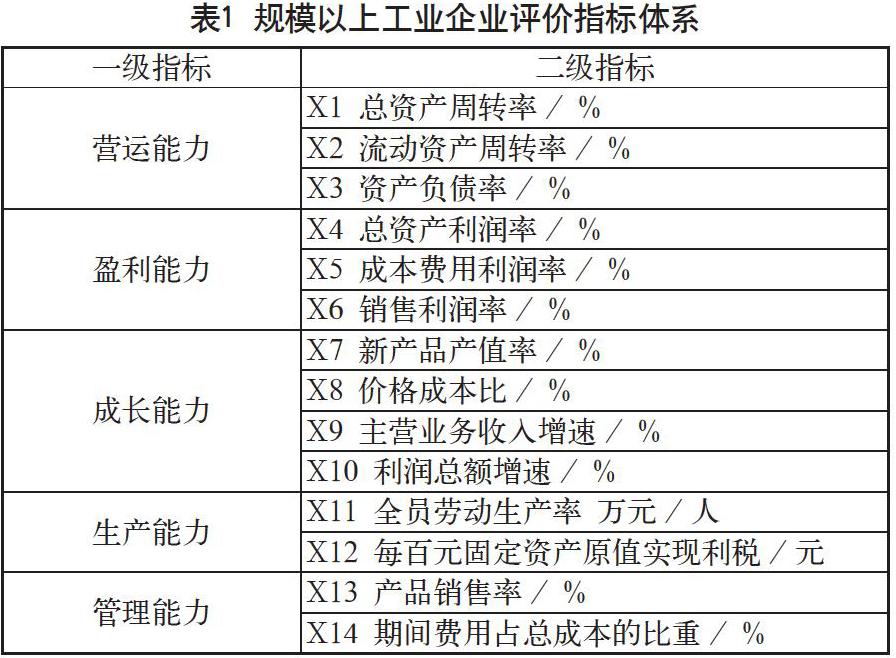

本文遵循科學性、效用性、可操作性、普遍性、全面性原則(張進財等,2013),并結合浙江規模以上工業企業的具體情況和數據的可獲取性,從營運能力、盈利能力、成長能力、生產能力、管理能力五方面構建如表1所示的指標體系,整體評價體系由五大一級指標及14個二級指標組成。

其中,流動資產周轉率、資產負債率、總資產利潤率、成本費用利潤率、新產品產值率、每百元固定資產實現利稅、產品銷售率均從2015—2019年《浙江統計年鑒》規模以上工業企業主要經濟效益指標獲得,其余指標從歷年年鑒主要經濟指標中獲取并根據公式計算出具體數值。

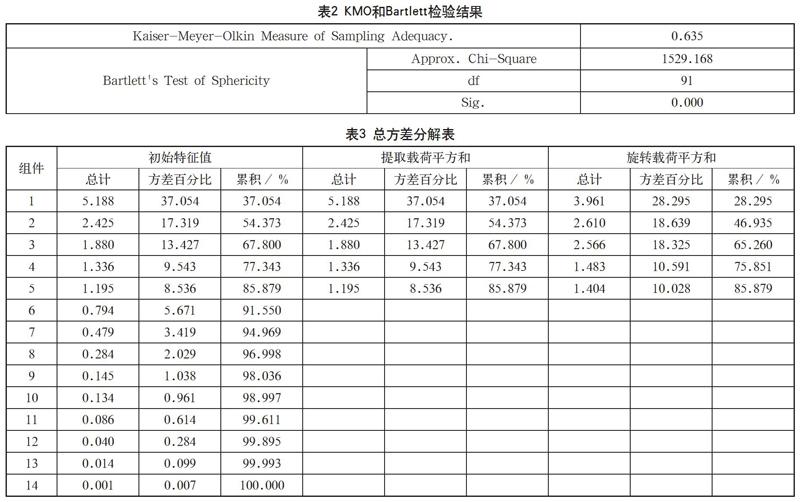

2.2 主成分分析

本文使用SPSS 22.0軟件運用主成分分析法進行分析。首先對浙江省規模以上工業企業競爭力水平評價體系的14項指標進行相關性檢驗,結果顯示KMO值為0.635,Bartlett球度檢驗顯著性水平小于0.001(如表2所示),說明所選指標適合作主成分分析;然后用主成分分析法,根據輸出結果選取5個主成分,這5個主成分指標可以解釋原有指標的85.879%(如表3所示),說明具有較好的代表性。

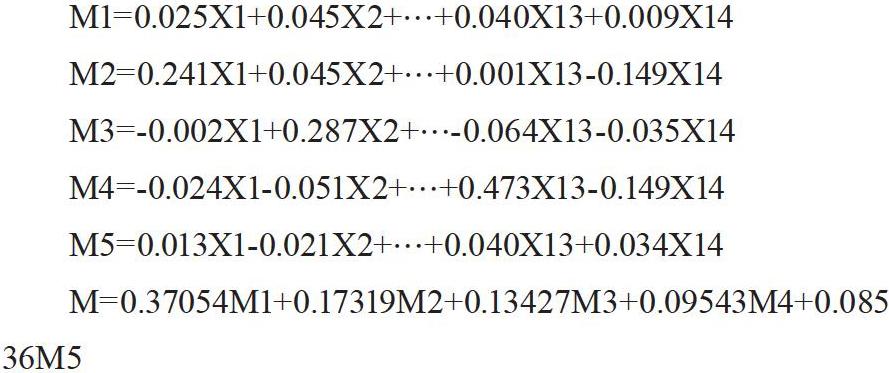

通過回歸法計算出來的成分得分系數矩陣,如表4所示。設5個主成分得分分別為M1、M2、M3、M4、M5,Xi(i=1,2…14)為原始數據標準化后的數據,再用與各主成分相對應的貢獻率可得綜合評價得分M。即

2.3 評價結果及分析

2.3.1 行業總體競爭力分析

運用上述競爭力評價體系計算浙江省2014—2018年規模以上工業企業競爭力得分,將得分進行了百分制處理,并繪制趨勢圖(如圖1所示)。從趨勢圖結果可以看出,浙江省規模以上工業企業近五年競爭力得分在20~70有明顯波動,最低值為2015年的23.78,最高值為2016年的69.69,而2016—2018年有較為明顯的下降趨勢。隨著近年供給側結構性改革及對高質量經濟發展的追求,工業致力于轉型升級和解決發展中的矛盾,追求更長期的效益,短期內對于目前企業競爭力產生一定影響,但對未來發展有著十分重要的推動作用。據2019年統計公報顯示,全年規模以上工業增加值比2018年增長6.6%,未來發展形勢還是樂觀的,浙江省工業在全國也一直處于發展前列。因而浙江省應繼續保持原有競爭優勢,注重多方面綜合推進和可持續發展,在改革和創新之中尋求新的增長點,全面提升工業企業競爭力。

2.3.2 細分行業競爭力分析

對于各細分行業,通過表5展現出2018年分行業綜合得分和排名以及各主成分得分和排名情況。從表5可以看出,各行業整體綜合得分差距不大,大致都在45~55范圍,但各主成分得分差距比較明顯。總體而言,綜合競爭力得分靠前的均為重工業,紡織、造紙等輕工業排名較靠后,且制造業相比采礦業和供應業具有較明顯的優勢。其中,非金屬礦采選業與非金屬礦物制品業綜合得分排在前二,分別為55.73和54.64,水的生產和供應業,電力、熱力生產和供應業位于最后,分別為45.77和46.80,其他產業得分相距不大。浙江省的主導工業行業為紡織業、化工行業和機械制造業三大部門,但這些部門在競爭力評價中得分并未領先,與其他行業分數相近,同質化競爭激烈、產能過剩等問題導致這些傳統行業面臨較大的壓力。而高新技術產業的競爭力也并不突出,浙江未來工業還是需要深化結構改革,培育新的動力,推動工業高質量發展。

此外,各分行業自身發展大多存在較不均衡的情況,即使是排名前列的行業也有部分排名落后的主成分。如非金屬礦采選業在綜合得分排名第一,但在M2得分上只有14名;同樣,水的生產與供應業雖綜合排名落后,但M4與M5上的得分均為第4名;其他大部分所選行業都存在這一情況,因而在未來發展中需要重視企業全方位的發展,提升短板可以更有效地提升企業競爭力。

3 浙江省規模以上工業企業競爭力提升的因素分析

3.1 變量選取與數據說明

為了進一步研究浙江規模以上工業企業競爭力的影響因素,尋找提升競爭力的可行方式,本文在上述綜合得分的基礎上引入6個解釋變量,分別是:勞動投入,由平均用工人數衡量;投資水平,由資產總計衡量;企業規模,由總產值衡量;開放程度,由出口交貨值衡量;創新能力,由新產品產值衡量;市場化程度,由國有企業產值占總產值比重衡量;為負指標,對浙江省規模以上工業企業競爭力提升的影響因素進行實證分析。

本文相關變量數據選取了浙江省規模以上工業企業以及17個分行業2014—2018年的數據。原始數據來源為國家統計局、浙江統計數據庫、2015—2019年《浙江統計年鑒》、2014—2018年浙江省國民經濟和社會發展統計公報。

3.2 模型構建

本文使用Stata 15.0進行面板數據回歸,為了避免各變量之間量綱的相互影響,本文將變量數據均取自然對數,構建如下模型:

其中,β0為常數項,comp為企業競爭力,lab為平均用工人數,ast為資產總計,expt為出口交貨值,size為總產值,vnp為新產品產值,mkt為國有企業產值占總產值比重,ε為誤差,i表示行業,t表示年份。

3.3 實證結果及分析

Hausman檢驗結果顯示其統計量為25.36,p值為0.007小于0.05可選擇固定效應模型分析。各解釋變量的回歸系數分別如表6所示,得出方程式如下:

結果表明,企業規模、市場化程度與企業競爭力存在正相關關系,其中企業規模相關關系顯著,因而擴大企業生產規模一定程度上有助于形成規模經濟效應,促進企業提高競爭力水平;進一步提高市場化程度可以增加企業活力,而歷來的“大市場小政府”特點使得浙江工業進入全國前列也可以證明市場化對于企業競爭力提升的積極作用。而勞動投入、投資水平、創新能力與企業競爭力存在顯著負相關關系,開放程度與競爭力關系不顯著。因為浙江省目前的發展階段,人口紅利消失、人力成本上升、增加用工人數已經無法明顯提升企業自身競爭力,甚至會導致企業成本過高反而產生負面影響。同樣,粗放型投入也已經無法有效提升企業的競爭力水平,甚至對企業未來發展有不利影響;而當期的創新投入可能會對企業暫時的資金流動產生影響,短期內對競爭力的提升產生負面影響,具有一定的時滯性。此外,目前浙江省工業企業的主要市場仍在國內,擴大對外開放程度可能增加了國際市場的競爭,一定程度上制約了本企業競爭力。

4 結論與對策建議

4.1 結論

本文基于2014—2018年浙江省規模以上工業企業經濟發展數據,構建針對浙江省工業企業的競爭力評價體系,通過主成分分析法計算得出總體及各分行業的競爭力得分,發現近五年浙江工業發展存在明顯的波動性,總體發展趨勢為波動式上升。分行業來看,各行業之間也存在差異,其中制造業競爭力水平普遍較強,且行業內存在較嚴重的發展不均衡的情況。

本文進一步運用面板數據模型實證分析了浙江省工業企業競爭力的影響因素,發現企業規模、市場化程度與企業競爭力正相關,勞動投入、投資水平、開放程度、創新能力與企業競爭力負相關。因而,浙江省目前工業企業的發展已經無法再通過簡單的投入和粗放型模式來實現發展,未來主要依靠擴大企業規模,加強創新投入、逐步開放與市場化提升企業競爭力。

4.2 對策建議

4.2.1 促進規模化發展,形成產業鏈效益

浙江省的企業大多以中小企業、民營企業為主,而工業行業特別是重工業大多具有很強的規模經濟特征,企業目前的規模遠未達到最優的規模水平,因而擴大企業自身的規模可以提升企業競爭力。此外,產業鏈是浙江一大優勢,據統計,全省由龍頭企業帶動的十億級產業鏈達200個,優勢百億級產業鏈40個。依靠齊全的行業種類和產業鏈體系也可以彌補企業規模的劣勢,以產業鏈為基礎建立更完善的現代化經濟體系可以推動企業發展。

4.2.2 加大研發投入,依靠創新驅動發展

中小企業眾多、集群效應是浙江省企業的一大優勢,但同時這樣的行業特征在企業進行重要技術領域、重大創新突破時存在很大的限制。技術創新往往需要大量的人才和資本投入,雖然浙江擁有不少資金雄厚的企業,但可能不足以支持企業進行革命性的創新,這與浙江省“大市場、小政府”的經濟特征有很大關系。但創新對于行業發展、企業競爭力提升都具有重大影響作用,因而政府還是應當發揮集中力量辦大事的作用,在重大工業項目上發揮統籌作用。此外,個體企業在自有資金可及范圍內,也應加大研發的投資費用、注重技術改造升級,雖然短期內影響了企業效益,但在長期發展中對企業競爭力有著重要推動作用。

4.2.3 培育國際化龍頭企業,提高開放程度

受國際市場的影響以及自身規模的限制,浙江省工業企業在國際市場缺乏競爭力且容易受到國際大型企業排擠,面臨較大挑戰,因而盲目追求國際市場反而不一定利于企業發展,企業應根據自身水平與定位選擇市場。但對于浙江工業發展總體而言,缺乏國際化的龍頭企業就無法躋身日益重要的國際市場中,因而政府應當著力培養大企業國際化,以其引領產業鏈、價值鏈體系建立,吸引優勢中小企業,培養先進的世界級產業集群,增強國際影響力。

參考文獻

張進財,左小德.企業競爭力評價指標體系的構建[J].管理世界,2013(10):172-173.

曾華,趙進.企業競爭力指標體系的構建與評價方法[J].統計與決策,2003(01):16-17.

王從遠,郭曉光,劉洪巖.企業競爭力與企業核心能力關系研究[J].建筑經濟,2006(08):49-51.

李明,黃珊燕,劉宇嘉.成都市工業競爭力的統計評價[J].統計與決策,2011(18):132-135.

王健,張曉媛.企業競爭力指標體系研究[J].山東社會科學,2014(11):135-140.

Sibel Ahmedova. Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Bulgaria[J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences,2015,195.

Akben-Sel?uk, Elif. Factors Affecting Firm Competitiveness: Evidence from an Emerging Market[J]. International Journal of Financial Studies 2016(04):9.

李文絢,姚長青,劉志輝.企業競爭力評價指標體系構建與應用[J].中國科技資源導刊,2017,49(04):75-82.

任保平,李禹墨.我國省域工業體系競爭力評價與提升路徑[J].財經科學,2018(08):121-132.

Justine Falciola, Marion Jansen, Valentina Rollo. Defining firm competitiveness: A multidimensional framework[J]. World Development,2020(129).

王幼松,李雅坤,閆輝.建筑業上市國有和民營企業競爭力比較研究[J].工程管理學報,2020:1-5.