基于PBL模式利用X線球管焦點(diǎn)實(shí)驗(yàn)講授PACS系統(tǒng)

□孔 宇 王 良 張萬強(qiáng) 李新春

PACS是圖像存檔及通信系統(tǒng)(Picture Archive and Communication System)的縮寫。PACS是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像的重要支撐環(huán)節(jié),它對(duì)醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行存檔、檢索、傳送、處理、顯示、復(fù)制以及打印功能保證了醫(yī)院工作中醫(yī)學(xué)圖像的順利傳遞和使用,目前PACS系統(tǒng)在各大醫(yī)院中都是不可缺少的重要部分。鑒于PACS的重要性,許多學(xué)者已經(jīng)在PACS系統(tǒng)與教學(xué)工作相結(jié)合方面做了許多研究[1~5],通過提高學(xué)生用PACS的能力,滿足用人單位的要求。但是我們?cè)凇夺t(yī)學(xué)影像成像原理》課程中有關(guān)PACS章節(jié)時(shí)發(fā)現(xiàn)學(xué)生并沒有真正理解PACS系統(tǒng)的重要性,由于網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的缺乏所以對(duì)于PACS系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是一知半解。為了更好地使學(xué)生理解PACS的重要性,利用PBL教學(xué)模式引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)地探索PACS系統(tǒng)。在解決問題的同時(shí)還能提升學(xué)生思考的能力。

一、PBL教學(xué)模式

加拿大麥克馬斯特大學(xué)在1969年首次將基于問題的學(xué)習(xí)方法(Problem based learning-PBL)引入醫(yī)學(xué)培訓(xùn)課程。它是一種以學(xué)生為中心的教學(xué)方法,不同于教師對(duì)一個(gè)主題進(jìn)行演講,然后討論實(shí)際應(yīng)用的傳統(tǒng)的教學(xué)方法。在PBL中,學(xué)生根據(jù)現(xiàn)實(shí)生活中遇到的問題或者教師設(shè)定的問題來學(xué)習(xí)如何解決問題。相較于傳統(tǒng)教學(xué)方法,PBL已被證明是一種更有效的學(xué)習(xí)方法,并有幫助學(xué)生發(fā)展批判性思維、溝通和團(tuán)隊(duì)合作能力的優(yōu)勢[6]。雖然從字面上看,似乎教師的工作量要低于傳統(tǒng)的教學(xué)模式,但實(shí)際上教師的工作量有增無減,甚至于成倍上升。

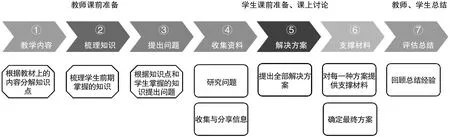

PBL教學(xué)方法由3大部分,7步組成,如圖1所示。第一部分是教師課前準(zhǔn)備。這一部分是PBL正常開展的基礎(chǔ),可以說將“臺(tái)上一分鐘臺(tái)下十年功”這句話淋漓盡致地體現(xiàn)了出來。首先教師要深入了解教材,歸納總結(jié)出本節(jié)課的知識(shí)點(diǎn),并且梳理與這些知識(shí)點(diǎn)相關(guān)的前期內(nèi)容。然后綜合上述信息提出適合學(xué)生思考的問題,提前向?qū)W生發(fā)問。

圖1 PBL教學(xué)法步驟示意圖

PBL課程的順利進(jìn)行通常需要一個(gè)先決條件,即學(xué)生可以在課堂之外獨(dú)立學(xué)習(xí)與每個(gè)PBL問題相關(guān)的知識(shí),并且可以方便地對(duì)學(xué)生進(jìn)行分組,在小組內(nèi)部學(xué)生可以便捷地分享信息。這是一個(gè)曾經(jīng)嚴(yán)重影響PBL課程開展的因素,但由于新冠疫情大量開展的線上教學(xué)而得到大大緩解。我們采用線上教學(xué)資源可以事先向?qū)W生提供指導(dǎo)、準(zhǔn)備材料以及與問題相關(guān)的內(nèi)容。因此,學(xué)生們是在教師提供的關(guān)鍵信息地引導(dǎo)下,開始信息的前期收集和分享工作,并提出相應(yīng)的解決方案,從而保證學(xué)生在前期知識(shí)準(zhǔn)備時(shí)保持正確方向。同時(shí)也有助于讓學(xué)生了解教師在PBL課程中所提出問題和相關(guān)前導(dǎo)知識(shí)的掌握。通過前期充分的準(zhǔn)備,課堂時(shí)間可以有充足的時(shí)間進(jìn)行關(guān)于問題的小組討論。每節(jié)課結(jié)束前一定要有教師和學(xué)生的歸納性總結(jié),我們認(rèn)為教師給出的明確反饋有助于學(xué)生反思自己的決定和今后學(xué)習(xí)能力的提升,這也有助于增強(qiáng)學(xué)生們工作后終身學(xué)習(xí)能力的提高。

二、基于PBL模式利用X線球管焦點(diǎn)實(shí)驗(yàn)講授PACS系統(tǒng)過程

對(duì)于如何講授PACS系統(tǒng),我們對(duì)前期授課的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。通常PACS系統(tǒng)在《醫(yī)學(xué)影像成像原理》課程最后一章講解。由于PACS系統(tǒng)知識(shí)體系相對(duì)獨(dú)立,又在最后講解,學(xué)生不夠重視相關(guān)內(nèi)容。為了保證教學(xué)工作的順利開展,我們調(diào)整了教學(xué)內(nèi)容的授課順序,將PACS系統(tǒng)教學(xué)由學(xué)期末提前到學(xué)期初進(jìn)行,緊接著模擬X線成像章節(jié)后進(jìn)行講授,在講解PACS系統(tǒng)的同時(shí)還為后續(xù)的數(shù)字圖像處理的知識(shí)講解進(jìn)行了鋪墊。

(一)利用X線球管焦點(diǎn)實(shí)驗(yàn)講授PACS系統(tǒng)所需知識(shí)結(jié)構(gòu)梳理。在講述PACS系統(tǒng)之前,學(xué)生們已經(jīng)掌握了如下知識(shí):一是如何進(jìn)行X線球管焦點(diǎn)極限分辨力的測量原理[7,8]、測量原則以及對(duì)應(yīng)到X線球管焦點(diǎn)面上長方向和寬方向的的極限分辨力的計(jì)算方法。二是學(xué)生們已經(jīng)了解如何通過觀片燈對(duì)膠片進(jìn)行觀察和測量。并會(huì)利用公式計(jì)算X線球管焦點(diǎn)極限分辨力。

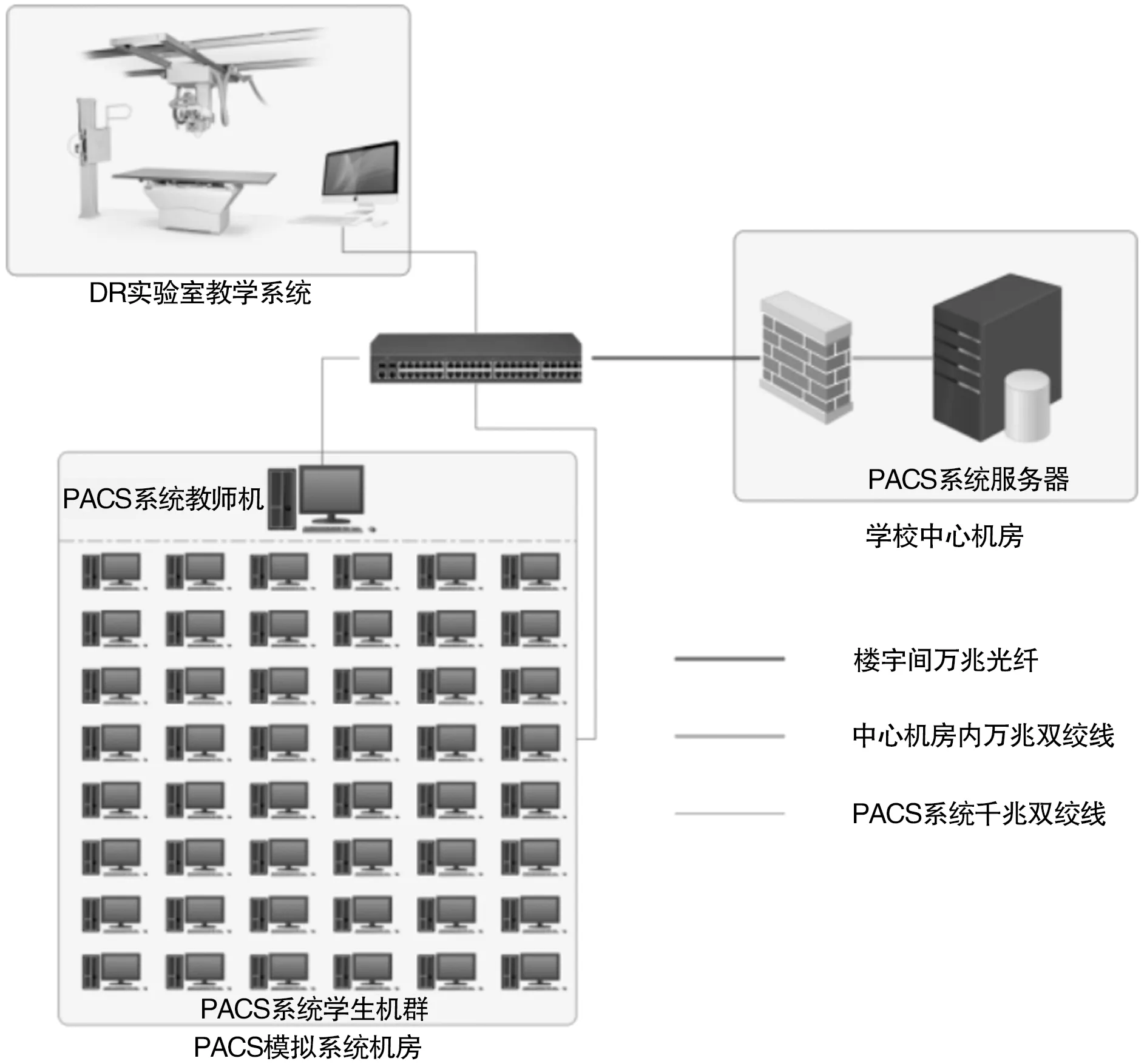

但是學(xué)生們對(duì)PACS系統(tǒng)缺乏知識(shí)儲(chǔ)備,需要提供以下信息:一是PACS系統(tǒng)的基本概念,結(jié)構(gòu),發(fā)展史等。二是向?qū)W生們提供我校PACS教學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖,如圖2所示。從圖中可以看出,PACS教學(xué)系統(tǒng)擁有48個(gè)實(shí)驗(yàn)工位,并且DR實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備也接入了PACS系統(tǒng)。PACS服務(wù)器放置在遠(yuǎn)端學(xué)校中心機(jī)房,完全模擬了醫(yī)院的布置方式。三是PACS系統(tǒng)具備的常用圖像處理功能。例如,PACS系統(tǒng)本身提供ROI值、長度、角度、面積等數(shù)據(jù)的測量,以及標(biāo)注、注釋功能。

(二)根據(jù)實(shí)際情況提出問題。學(xué)校每個(gè)行政班的人數(shù)在70人左右,X線球管焦點(diǎn)極限分辨力實(shí)驗(yàn)需要分組進(jìn)行,每組6~7人,對(duì)于DR的X線球管焦點(diǎn)極限分辨力測量實(shí)驗(yàn)。因此,向?qū)W生提出:“如何才能提高實(shí)驗(yàn)效率,確保在2小時(shí)內(nèi)保證全班70名同學(xué)均完成極限分辨力實(shí)驗(yàn)。”

圖2 PACS教學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

(三)學(xué)生課前準(zhǔn)備。利用課程云平臺(tái),按照宿舍進(jìn)行分組,共有11組。將有關(guān)X線球管焦點(diǎn)極限分辨力實(shí)驗(yàn)的有關(guān)指導(dǎo)、PACS基本內(nèi)容、PACS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以及PACS系統(tǒng)操作指南等事先發(fā)送給學(xué)生,并將實(shí)際問題發(fā)送給學(xué)生,要求學(xué)生們根據(jù)自己的想法提出解決方案并在小組內(nèi)進(jìn)行討論。學(xué)生課前準(zhǔn)備期間可以對(duì)于資料中不理解的內(nèi)容與教師交流。

(四)課上授課與總結(jié)。課堂上每組同學(xué)都陳述了本組的結(jié)論并對(duì)實(shí)驗(yàn)步驟進(jìn)行說明。從各組對(duì)解決的問題的方法大致可以分為3類:一是有2組同學(xué)認(rèn)為可以通過提高單個(gè)學(xué)生操作速度,合理的安排學(xué)生進(jìn)入和離開實(shí)驗(yàn)室的路徑順序,減少?zèng)_突。可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成實(shí)驗(yàn),并且給出了時(shí)間計(jì)算結(jié)果。二是有3組學(xué)生提出充分利用實(shí)驗(yàn)室中觀片燈數(shù)量,每次打印3張膠片,每2~3個(gè)學(xué)生就可以利用一張膠片和一個(gè)觀片燈,也給出了所需時(shí)間的推算結(jié)果。三是另外6組學(xué)生都提到了是否可以使用PACS系統(tǒng)將圖像傳到計(jì)算機(jī)上直接觀看和測量。

教師在最后的總結(jié)中對(duì)第三種方法給予肯定,并且對(duì)PACS教學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行詳細(xì)的講解,加深學(xué)生PACS系統(tǒng)的理解。并在隨后課堂演示中說明DR如何將圖像傳遞到PACS系統(tǒng)中,以及PACS系統(tǒng)中各項(xiàng)常見功能如何使用。最后要求同學(xué)們?cè)俅慰偨Y(jié)如何使用PACS系統(tǒng)完成X線球管焦點(diǎn)極限分辨力實(shí)驗(yàn)。

三、結(jié)語

PACS系統(tǒng)在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像中處于基礎(chǔ)地位,沒有PACS系統(tǒng)就談不上現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像,采用PBL模式講授PACS讓學(xué)生們充分了解PACS系統(tǒng)的重要性。通過我們的教學(xué)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),授課知識(shí)點(diǎn)前移,并將其實(shí)驗(yàn)與有關(guān)X線球管焦點(diǎn)的相關(guān)實(shí)驗(yàn)合并進(jìn)行,不但加深了學(xué)生對(duì)PACS系統(tǒng)的理解,同時(shí)還在培養(yǎng)學(xué)生PACS系統(tǒng)的操作能力的同時(shí)大幅提高了X線球管焦點(diǎn)的相關(guān)實(shí)驗(yàn)的效率,對(duì)教學(xué)效率和教學(xué)質(zhì)量的提高都起到了促進(jìn)作用。