“一帶一路”倡議實施與企業金融化決策

曹越 劉澤惠 白玉

摘?要:依據2009-2018年滬深兩市A股上市非金融企業數據,基于2014年“一帶一路”倡議實施這一準自然實驗,考量“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的影響。結果顯示:“一帶一路”倡議的實施可以顯著抑制企業的金融化水平;“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的抑制效應僅在非國有企業、內部控制質量高、東部地區以及重點扶持行業的公司中存在;緩解融資約束是“一帶一路”倡議實施抑制企業金融化水平的一個重要渠道。

關鍵詞: “一帶一路”倡議;金融化;融資約束;投資“替代”

中圖分類號:F812.42?文獻標識碼:?A?文章編號:1003-7217(2021)01-0070-09

一、引?言

在2013年9月與10月,習近平總書記先后提出共同建設“新絲綢之路經濟帶”與“21世紀海上絲綢之路”(以下簡稱為“一帶一路”)的國家級頂層合作倡議,是當前中國擴大與深化對外開放的需要。截至目前,“一帶一路”建設已取得豐碩成果,成為中國經濟發展的新契機。“十三五”規劃、2019年的《政府工作報告》中也都明確提出,要推動國內與沿線國家共同建設“一帶一路”,堅持“共商、共建、共享”三項原則,充分發揮企業主體作用,將“一帶一路”建設作為我國構建對外開放新格局的重點。關鍵外部制度是國家分配經濟資源、實現經濟發展目標的一個重要手段,對微觀經濟運行發揮著重要影響,是企業發展不可忽視的重要因素[1]。“一帶一路”倡議的提出對沿線國家以及國內企業的影響成為了近年來政府與學者們關注的熱點話題。從宏觀層面來看,現有研究發現“一帶一路”倡議有助于提高國內以及沿線國家的經濟水平、促進國家間產能合作以及緩解投資風險[2,3]等;從微觀企業層面看,“一帶一路”倡議主要會影響貿易風險、資本市場信息效率、全要素生產率、企業創新及其績效以及企業投融資決策[4-9]。雖然學者們從企業投資水平、對外投資效率和風險與對外投資的綠色化進程等方面對“一帶一路”倡議與投資的關系進行了深入研究[10,11],但在一定程度上忽視了“一帶一路”倡議對企業如何進行投資決策的影響。

企業的投資選擇及決策受到諸多因素的影響。近些年來,實體經濟增速放緩,但金融業發展迅速,越來越多的企業涉足金融行業,中國逐漸出現了“企業金融化”現象。黨的十九大報告明確指出,要深化金融體制改革,引導金融支持實體企業,完善金融監管體系,但同時要注意加強監管,避免企業“脫實向虛”。現有文獻在研究企業金融化的影響因素時,主要從微觀和宏觀兩個層面展開:一是微觀企業層面,學者發現高管學術經歷抑制了企業金融化程度,而CEO金融背景、客戶集中度、機構投資者、盈余管理動機等都顯著地促進了企業金融化[12-16];二是宏觀經濟層面,學者發現融資融券機制促進了企業金融化[17],而宏觀經濟環境、經濟政策不確定性等都顯著地抑制了非金融企業的金融化趨勢[15,18]。

全球化中的不平等、不均衡問題的突出表現是資本短缺與過度金融化并存,企業金融化是經濟“脫實向虛”的一種微觀企業表現[17,19],而“一帶一路”倡議是消化過剩產能、提升貿易投資、加快國際產能合作和應對全球可持續發展挑戰的新機遇。中國經濟正處于轉型的關鍵時期,企業過度金融化會阻礙企業創新,導致企業偏離主營業務而趨于空心化,這不利于企業核心競爭力的形成以及宏觀經濟的穩定。深入理解“一帶一路”倡議與企業金融化的內在邏輯,有助于促進非金融企業“脫虛向實”。

二、理論分析與研究假設

非金融企業持有金融資產的動機是衡量企業進行實體投資或者金融投資的一個重要的影響因素[20],而目前我國固定資產收益率與金融資產收益率存在巨大差異,本文將非金融企業進行金融投資的動機大致分為投資“替代”動機與融資約束動機兩類。其中,投資“替代”動機是指金融市場的蓬勃發展和實體經濟的不景氣改變了企業的經營決策,金融投資日益成為企業追求利潤增長的重要途徑,企業金融投資比例日益提高。在該動機下,企業金融化阻礙了實體經濟的發展[11],其影響主要包括降低企業技術創新能力[21]、抑制企業技術創新的動力[16,22]、增加企業的融資難度、損害企業未來主營業務的發展[23,24]、降低企業價值[20]。融資約束動機是指企業利用資金在高流動性的金融資產中發揮金融資產的“蓄水池”效應,當貨幣環境趨緊,企業會賣出金融資產以維持經營、舒緩資金壓力。該動機驅使下,企業金融化一定程度上有助于提高企業創新投入、創新績效[25]以及企業研發投入的持續性以及轉化率[26]。本文基于企業金融化的投資“替代”動機、融資約束動機兩個方面,認為“一帶一路”倡議實施會降低企業金融化水平,主要理由如下:

從投資“替代”動機角度看,“一帶一路”倡議實施會降低企業的金融化水平。企業金融化在一定程度上可以看作是企業對于實體化收益與金融化利益的權衡[27],Tobin(1965)也指出了實物資產與金融資產在投資組合中具有可替代性。結合“一帶一路”倡議目前的投資規劃與項目進展,“一帶一路”倡議支持企業的經營范圍主要包括工程建材、航運港口、基建工程與機械裝備這四大領域,且投資項目也主要是以交通、電信、能源等基礎設施建設項目為主,鼓勵裝備制造業等產業投資[28],在較短的時間內刺激企業進行固定資產投資。“一帶一路”倡議為中國企業的對外直接投資創造了機遇,且與沿線國家共建的一系列合作平臺可以幫助企業實現規模效應、降低成本,從而增加企業利潤[6],進而導致企業實體化與金融化的均衡點可能發生改變,在整體投資安排之中,向實體化投資傾斜,金融化水平降低。此外,“一帶一路”沿線國家工業基礎薄弱,而中國工業發展已進入后期階段[29],與其他國家合作有助于緩解國內企業資本、貨物以及建筑業行業產能過剩,為國內上市企業在低成本的海外市場投資提供了渠道[10],有助于工業、建筑業等實體經濟發展,弱化企業投資“替代”動機,降低企業的金融化水平。

從融資約束動機角度看,“一帶一路”倡議實施可以通過緩解企業融資約束程度而降低金融化水平。相關部門都采取了一系列措施推動“一帶一路”建設:財政部加大對重點產業的扶持力度以及完善相關專項資金使用方式;商務部進一步完善了出口信貸管理辦法并將“一帶一路”重點合作產業列為重點項目;人民銀行推進金融機構改革,促進人民幣“走出去”;證監會、銀監會等部門則積極引導證券、信貸等資金投向“一帶一路”建設,而各級政府在很大程度上決定了銀行信貸投放的方向以及規模。為推進“一帶一路”倡議實施,國家開發銀行、中國進出口銀行和中國農業發展銀行三大政策性銀行與國有大型商業銀行等多家金融機構都在積極布局,設立代表處、分行機構,加大對“一帶一路”倡議相關企業的信貸支持,特別是重點扶持行業(如交通基礎設施、鋼鐵、建材等)的融資支持力度[9]。除了信貸支持,銀行還對“一帶一路”相關企業實施綠色審批、融資成本優惠等支持,緩解了資金短缺風險。證券交易所也通過發行“一帶一路”主題債券、搭建投資信息平臺等舉措支持“一帶一路”企業在債券市場進行投融資,極大地緩解了參與“一帶一路”倡議企業的融資約束程度。同時,成立亞洲投資銀行與絲路基金支持“一帶一路”建設[30],也緩解受倡議支持企業的融資約束程度。受融資約束程度不同的企業在配置金融資產時的行為和動機可能也是不同的:當實體企業面臨的融資約束較為嚴重時,為保證企業充足的現金流,企業更傾向于將資產配置于流動性強、回報周期短的金融資產[18,31];而當實體企業融資能力增強時,企業更容易從銀行等金融機構獲得貸款,其融資約束動機程度減弱[18],為了長期利益最大化以及可持續增長的目的,企業會選擇將更多的資金投入到高效率的實體生產中,減少金融投資。總之,“一帶一路”倡議實施改善了外部投資環境,緩解了企業的融資約束程度,進而降低了企業金融化水平。

上述分析表明,“一帶一路”倡議實施可以顯著地降低企業的金融化水平。據此,提出研究假設1:

H1?“一帶一路”倡議實施有助于降低企業的金融化水平。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

“一帶一路”倡議提出時間為2013年9月,為保證事件發生前后時間區間一致,本文以2009-2018年的A股主板上市企業為初始研究樣本,并按照以下原則篩選樣本:(1)剔除ST、PT公司;(2)剔除金融、保險以及房地產行業[32];(3)剔除相關數據缺失的樣本。上述篩選程序與現有文獻基本一致[9,23],最終獲得19419個樣本數據。為了消除異常值的影響,對所有的連續變量在1%~99%分位上進行了縮尾處理。為使結果更加穩健,采用公司層面聚類穩健標準誤。內部控制質量來自迪博數據庫(DIB)的內部控制指數,“一帶一路”倡議支持企業來自同花順,其余數據來自CSMAR數據庫與CNRDS數據庫。

1.變量定義及度量。

(1)解釋變量。以往的研究關于處理組的選擇主要包括:一是通過地理位置判斷企業是否受到“一帶一路”倡議影響[6],這種劃分方式的局限性在于部分企業雖不屬于“一帶一路”重點省份,但是其業務范圍以及對外投資國家都與“一帶一路”緊密相關,如四川路橋(股票代碼為600039);二是同花順提供的“一帶一路”概念板塊[9],該劃分方式也存在遺漏。例如,部分企業對外投資目的地為“一帶一路”沿線國家,如小商品城(股票代碼為600415)。因而,結合兩種劃分方式,本文根據同花順提供的“一帶一路”概念板塊以及企業是否從事對外投資且其目的地為“一帶一路”沿線國家來劃分上市公司是否受到“一帶一路”倡議的影響,受到“一帶一路”倡議影響的企業設置為處理組(Treat=1),其他的企業為控制組(Treat=0)。“一帶一路”倡議提出時間為2013年9月7日,因而定義After為政策是否實施虛擬變量,即若時間t為2014年及以后年份,則After=1,否則After=0。因此,本文的核心解釋變量為Treat和After的交乘項,即Treat×After,其系數代表“一帶一路”倡議實施對企業金融化的影響程度。

(2)被解釋變量。參考杜勇等(2017)[23]的衡量方法,采用金融資產總額占總資產的比值來定義企業金融化水平(Fin),其中金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、發放貸款及墊款凈額、可供出售金融資產凈額、持有至到期投資凈額與投資性房地產凈額。

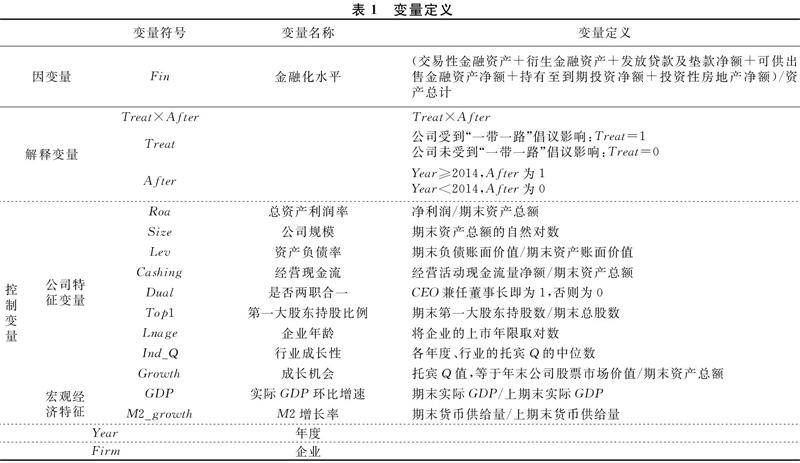

(3)控制變量。借鑒彭俞超等(2018a)[18]、宋軍和陸旸(2015)[31]的做法,設置公司特征與宏觀經濟特征兩類控制變量,此外,還控制了年份(Year)和公司(Firm)個體固定效應,變量定義具體見表1。

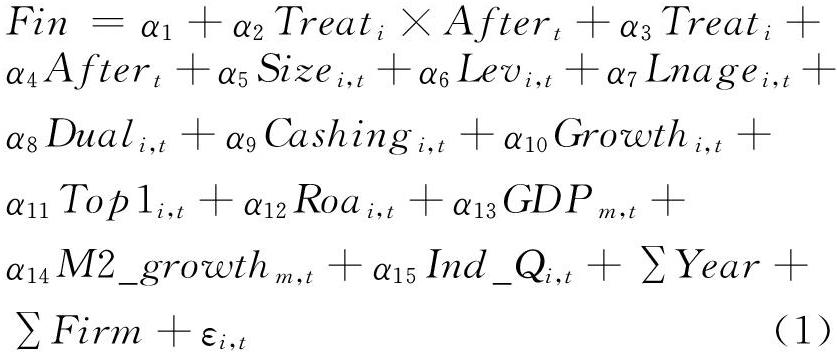

(二)模型構建

為了檢驗“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的影響,借鑒王桂軍和盧瀟瀟(2019a)[6]、徐思等(2019)[9]的做法,利用面板數據雙重差分模型(DID),以檢驗“一帶一路”倡議實施的政策效應。

其中,下標i、t、j、m分別代表各個樣本企業、時間、行業以及省份。模型(1)中,Fin表示企業金融化水平,Fin越大,企業的金融化水平越高。若“一帶一路”倡議實施降低了企業的金融化水平,則Treat×After的系數顯著為負,而若“一帶一路”倡議實施提高了企業的金融化水平,則Treat×After的系數應該顯著為正。此外,對上述模型進行公司層面聚類調整。

四、實證檢驗結果及分析

(一)描述性統計

未報告的主要變量的描述性統計結果顯示:Treat的平均值為0.103,表示有10.3%的樣本企業為“一帶一路”倡議支持的企業,與已有文獻的結果基本一致[9]。金融化水平(Fin)的平均值為0.029,最小值為0,最大值為0.355,表明金融化水平在樣本企業中存在差異。其他變量與現有文獻基本一致,不再贅述。

參考杜勇和鄧旭(2020)[17]的做法,采用組間差異檢驗實驗組與控制組之間金融水平以及相關控制變量的差異。未報告的單變量檢驗結果顯示,相比“一帶一路”倡議支持企業,非支持企業的金融化水平在1%水平上顯著更高,初步驗證了假設1,也就是“一帶一路”倡議的實施降低了企業的金融化水平。同時,控制變量在兩組之間皆存在顯著差異,表明“一帶一路”倡議對公司財務特征具有重要影響,這為本文的研究提供了契機。

(二)實證結果分析

表2列示了“一帶一路”倡議實施(Treat×After)影響企業金融化水平(Fin)的雙重差分實證結果。表中第(1)~(3)列為OLS回歸結果:在第(1)列中未控制行業和年度固定效應,也未加入控制變量,僅檢驗了自變量對因變量的影響;第(2)列在第(1)列的基礎上,控制了行業與年度固定效應;第(3)列中添加了其他控制變量。結果均顯示,與非支持企業相比,“一帶一路”倡議實施顯著降低了支持企業的金融化水平。表中第(4)列為年份與企業個體的雙重固定效應回歸結果,值得注意的是,因為Treat不隨時間改變而會被個體固定效應吸收,因此不列示Treat的結果。在考慮時間與個體的雙向固定效應之后,結果顯示,Treat×After的系數為-0.0066,且在1%水平上顯著為負,說明與非支持企業相比,“一帶一路”倡議的實施使得倡議支持企業減少了0.0066個單位的金融行業投資,這就相當于減少了金融投資平均值的22.8%(0.0066/0.029),驗證了本文的假設1,即“一帶一路”倡議的實施顯著抑制了企業的金融化水平。

五、進一步分析

考慮到企業內部和外部治理機制對企業金融化水平具有重要影響,進一步考察內部治理機制、外部環境對“一帶一路”倡議實施與企業金融化水平之間關系的影響。

(一)內部治理機制:產權性質與內部控制質量

1.產權性質。

國有企業與非國有企業在戰略目標、風險承擔等方面都存在著較大的差異,從而會影響“一帶一路”倡議對企業金融化程度的關系。與非國有企業相比,國有企業風險承擔能力更強,國有企業從金融投資中所獲取的收益也更高,其主營業務投資風險更低[33],使得國有企業在金融化行為上具有更大的優勢。因此,“一帶一路”倡議提出所帶來的外部投資環境改善、經營風險降低不會對國有企業的投資決策產生很大的改變。而對于非國有企業,“一帶一路”倡議對其實體對外投資帶來了極大的發展機會,同時減少了投資時所面臨的政治與經濟風險[6],這會促進企業加快研發創新[34],減少金融投資。因此,“一帶一路”倡議實施抑制企業金融化水平在非國有企業中更明顯。為了驗證上述推理,設置產權性質(Soe)的虛擬變量:若上市公司為國有,則Soe為1,否則為0。分組回歸結果列于表3第(1)(2)列。結果顯示,僅在非國有企業的樣本組中,“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的Treat×After系數才顯著為負,即“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的抑制作用僅存在于非國有企業之中。

2.內部控制質量。

通常來說,良好的內部控制具有完善的風險監控機制,內部控制質量高的企業會自動將高風險的金融投資排除在外,重視實物投資,約束管理層的利己行為,同時內部控制有助于降低投資風險,緩解融資約束[21],促進企業實體化投資。“一帶一路”倡議的實施改善了外部投資環境,為國內上市企業營造了良好的外部環境,內部控制較好的公司能夠把握機會,大力發展實體投資。因此本文預期,針對內部控制較好的企業,“一帶一路”倡議實施對其金融化水平的抑制作用更顯著。設置內部控制質量(ICQ)的虛擬變量:若其大于“迪博上市公司內部控制指數”除以100后的年度行業中位數,則ICQ賦值為1(內部控制質量高組),否則賦值為0(內部控制質量低組)。分組回歸結果列于表4第(3)(4)列。結果顯示:Treat×After的系數僅在內部控制質量高的組別中顯著為負,說明“一帶一路”倡議實施能夠顯著抑制內部控制質量高的企業的金融化水平。

(二)外部環境:地理位置與重點扶持行業

1.地理位置。

由于資源配置和政策支持的差異,不同地區金融市場的完善程度和經濟發展水平也存在較大差異,因而不同地區企業的金融化水平也有所不同[18],“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的抑制作用也會受不同地區資源稟賦的影響。根據國家統計局的劃分標準,本文將所有省份按東、中、西部地區進行了分類。結果列于表4第(1)(2)(3)列。結果顯示:東部地區組Treat×After的系數在1%水平上顯著為負,而中部地區和西部地區的Treat×After的系數均不顯著,說明“一帶一路”倡議實施對企業金融化程度的抑制作用僅在東部地區顯著。原因可能是“一帶一路”倡議的核心區包含環渤海地區、長三角地區、珠三角地區、西南地區以及西北地區,這些地區主要集中在東部與西部地區,且政策扶持力度大。“一帶一路”倡議對企業的金融化水平具有抑制作用。而相對于東部地區而言,西部地區經濟發展緩慢、體制不完善,“一帶一路”倡議投資項目往往投資周期長、投資額大[14],因而“一帶一路”倡議實施對于西部地區企業的金融化水平的抑制作用不顯著。

2.重點扶持產業。

重點扶持產業符合中國與“一帶一路”沿線國家的戰略發展需要,國家為幫助相關企業更好地“走出去”,配套相應的支持政策,因而對于重點扶持產業內的相關企業而言,“一帶一路”倡議的實施對其金融化水平的抑制作用更加顯著。結合“十三五”時期國內企業對外投資合作倡議方向與“一帶一路”倡議布局,考慮我國現有的產業優勢與國內企業對外投資戰略的重點,以及我國與沿線國家對于產業投資與合作的政策優先度,最終確立“一帶一路”對外投資合作的重點產業。設置虛擬變量Support表示該企業是否屬于重點扶持行業,若企業屬于重點扶持行業,則Support記為1;反之,記為0。分組回歸結果列于表4第(4)(5)列,結果顯示:重點扶持行業組Treat×After的系數在5%水平上顯著為負,而非重點扶持行業組系數為負但不顯著,說明“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的抑制作用僅在重點扶持行業組顯著。

六、拓展性分析

前文通過對現有文獻的梳理,得出了“一帶一路”倡議實施抑制企業的金融化水平可能的作用機制是“一帶一路”倡議降低了企業的融資約束程度。本文擬檢驗潛在的作用機制:融資約束。借鑒Lamont等(2001)的做法[35],構建模型(2)衡量公司融資約束程度的指數(下文簡稱“KZ指數”):

其中,CashFlow為企業經營活動現金流量期末值與上一年度末固定資產的比值;TobinQ為企業托賓Q值,本文采用公式TobinQ=(流通股市值+未流通股數×每股凈資產+總負債)/總資產計算;Leverage為企業負債總額與資產總額的比值;Dividends為企業當期現金股利與上一年度末固定資產的比值;CashHoldings為企業現金以及現金等價物持有量期末值與上一年度末固定資產的比值。KZ指數值越大,表明企業的融資約束程度越大。

為了驗證融資約束的中介效應,設置如下遞歸方程模型:

檢驗原理如下:首先估計模型(1),若α2顯著小于0,說明“一帶一路”倡議實施顯著降低了企業的金融化水平;接下來,再估計方程(3)(4),若μ2和ρ4均顯著異于0,說明“一帶一路”倡議的實施通過中介變量降低了企業的金融化水平;此外,如果方程(4)中ρ4顯著但ρ3不顯著,說明中介變量發揮了完全中介作用,但若μ2和ρ4中有一個不顯著,則要通過Sobel檢驗來判斷中介變量的中介效應。

借鑒徐思等(2019)[9]的做法,選取企業規模、負債水平、盈利能力、兩職合一、企業性質、成長機會、固定資產比率與第一大股東持股比例作為模型(4)的控制變量。表5第(1)(2)列展示了“一帶一路”倡議的實施通過緩解融資約束程度進而抑制了企業的金融化水平的檢驗結果。第(1)列中Treat×After的系數在5%水平上顯著為負,說明“一帶一路”倡議的實施顯著降低了企業的融資約束;第(2)列Treat×After和KZ的系數均顯著小于0,說明隨著企業融資約束的緩解,企業的金融化水平就越低。進一步使用Sobel檢驗對KZ指數作為中介因子時的間接效應進行檢驗,結果得到其Z值為3.159,說明融資約束具有顯著的部分中介效應。即表明“一帶一路”倡議的實施通過緩解企業融資約束降低了金融化水平。

七、穩健性檢驗

上文分析結果表明,“一帶一路”倡議實施能夠抑制企業的金融化水平,促進企業“脫虛返實”。為了使結果更穩健,再作多種穩健性檢驗:平行趨勢檢驗、傾向得分匹配(PSM)、安慰劑檢驗、Heckman兩階段回歸以及其他穩健性檢驗。

(一)平行趨勢檢驗

雙重差分模型的一個重要假設是處理組與控制組在政策實施之前具有相同的變化趨勢。利用模型(5)檢驗“一帶一路”倡議的平行趨勢。其中,Treati,δ×Afteri,δ代表[-2,3]六個虛擬變量的集合,δ表示公司i距離2014年“一帶一路”倡議正式提出相差的年份。未報告的結果顯示,2014年“一帶一路”倡議提出之前年份Treat×After的系數均不顯著,說明本文實驗組與對照組滿足平行趨勢檢驗。2014年之后Treat×After的系數均顯著為負,符合預期。此外,2014年當期不顯著可能是由于“一帶一路”倡議在2014年3月才正式推進[10],而之后顯著性和系數的絕對值呈明顯的上升趨勢,說明“一帶一路”倡議實施對企業金融化的抑制效果越來越好。

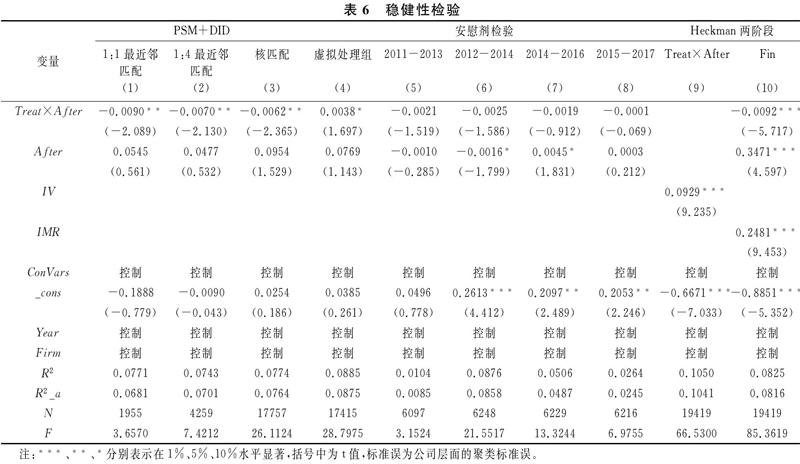

(二)傾向得分匹配(PSM)

受到“一帶一路”倡議影響的企業與未受到影響的企業在企業規模、成長性等方面都具有一定的差異,采用傾向得分匹配與雙重差分結合(PSM+DID)的方法確保處理組與控制組在“一帶一路”倡議實施前不存在顯著差異,弱化本文的選擇性偏差,確保結果的穩健性。本文選取了企業規模(Size)、公司年齡(Lnage)、經營現金流(Cashing)、兩職合一(Dual)、成長性(Growth)、盈利能力(Roa)與企業負債水平(Lev)等協變量進行傾向得分匹配。分別采用1∶1最近鄰匹配、1∶4最近鄰匹配與核匹配等方法進行匹配。未報告的PSM協變量匹配結果顯示,匹配之后以上所有協變量的標準化偏差均小于10%,結果表明,經過匹配之后處理組與控制組無明顯差異。利用匹配后的樣本重新檢驗模型(1),結果見表6第(1)(2)(3)列。結果顯示,“一帶一路”倡議實施依然顯著抑制了企業的金融化水平。

(三)安慰劑檢驗

參照徐思等(2019)[9]的做法,通過虛擬處理組檢驗“一帶一路”倡議處理組選取是否正確。具體做法為:保留控制組樣本,按照企業所在省份是否屬于“一帶一路”倡議重點省份分為兩組,屬于重點省份則屬于處理組,否則即屬于控制組。結果列示于表6第(4)列,Treat×After的系數并不顯著為負,與本文回歸結果不一致,側面印證了前文結果的可靠性。

(四)Heckman兩階段

在使用雙重差分模型估計“一帶一路”倡議實施與企業金融化水平的關系時,所選取的實驗組本身在某些方面強于非倡議支持企業,因而為了解決實驗組可能存在的自選擇問題,采用Heckman兩階段回歸控制其影響。借鑒王桂軍和盧瀟瀟(2019a)[6]的做法,選取古代絲綢之路途徑省份(IV)作為工具變量。將模型(1)中的全部控制變量以及行業年份虛擬變量對核心解釋變量(Treat×After)進行第一階段回歸,計算逆米爾斯比(IMR),并將其加入第二階段回歸方程中進行估計,回歸結果列于表6第(9)、(10)列。第一階段回歸結果顯示,IV對Treat×After的系數顯著大于0,說明古代絲綢之路途徑省份與“一帶一路”倡議重點影響企業之間有一定聯系;第二階段回歸結果中IMR的系數顯著為正,說明確實存在自選擇問題,而Treat×After的系數依舊顯著為負,表明在控制選擇性偏差導致的自選擇問題后,“一帶一路”倡議實施抑制企業金融水平的效應依然存在,與前文的結論一致。

(五)其他穩健性檢驗

為了保證本文結果的科學與穩健,進行了刪除2009年數據、刪除2013年數據、控制宏觀因素影響與替換被解釋變量等一系列檢驗,未報告的結果顯示與前文的結論保持一致,保證了文章結果的真實性。

八、研究結論與政策建議

“一帶一路”倡議是我國在后金融危機時代,將自身的產能優勢、技術與資金優勢、經驗與模式優勢轉化為市場與合作優勢,實行深層次與全方位開放的一大創新。在“一帶一路”倡議的推進過程中,中國企業能否把握機會、大力發展實體投資、降低金融投資水平受到社會的廣泛關注。因而,采用2009-2018年中國非金融行業的上市企業,以受到“一帶一路”倡議影響的企業為處理組,其他企業為控制組,利用DID模型考察了“一帶一路”倡議實施對企業金融化水平的影響效應及內在機理,得出以下結論:(1)“一帶一路”倡議的實施顯著抑制了非金融企業的金融化水平,促進了企業“脫虛向實”,在進行平行趨勢檢驗、傾向得分匹配、安慰劑檢驗、控制一系列內生性問題以及其他的一些穩健性檢驗之后,“一帶一路”倡議對企業金融化水平的抑制作用依然顯著;(2)“一帶一路”倡議的實施對企業金融化水平的抑制作用僅在非國有企業、內部控制質量高、東部地區以及重點扶持行業的企業顯著;(3) “一帶一路”倡議可以通過緩解企業的融資約束程度而降低企業的金融化水平,即融資約束程度降低是“一帶一路”倡議實施抑制企業金融化水平的重要渠道機制。

政策建議主要有:(1)受倡議支持企業應主動參與“一帶一路”項目建設,借助政府與相關金融機構的支持,聚焦發力實體主營業務,抑制金融化傾向,通過拓展國外市場布局實現自身的戰略目標;(2)“一帶一路”倡議的實施要堅持“脫虛向實”的價值導向,在企業參與“一帶一路”項目投資時,政府應該積極引導金融機構為大規模公司、民營公司和內部控制質量高的公司提供信貸支持,同時應重點關注中西部地區、非重點扶持行業以及市場化進程低地區相關企業參與“一帶一路”項目建設的動機,監督信貸支持資金的效率;(3)證據表明,融資約束是制約“一帶一路”倡議實施引導企業“脫虛向實”的重要因素,說明“一帶一路”倡議的順利實施既要為參與企業提供低成本的信貸支持,又要關注項目的投資效率,從而為實現更高水平的開放型經濟奠定堅實基礎。

參考文獻:

[1]?辛清泉,鄭國堅,楊德明.企業集團、政府控制與投資效率[J].金融研究,2007(10):123-142.

[2]?Huang Y. Understanding Chinas belt & road initiative: Motivation, framework and assessment[J].China Economic Review,2016(40):314-321.

[3]?Yu H. Motivation behind China's?One Belt, One Road?initiatives and establishment of the Asian infrastructure investment bank[J]. Journal of Contemporary China,2017,26(105): 353-368.

[4]?李笑影,李玲芳.互聯網背景下應對“一帶一路”貿易風險的機制設計研究[J].中國工業經濟,2018(12):97-114.

[5]?朱杰.“一帶一路”倡議與資本市場信息效率[J].經濟管理,2019,41(9):38-56.

[6]?王桂軍,盧瀟瀟.“一帶一路”倡議與中國企業升級[J].中國工業經濟,2019a,( 3):43-61.

[7]?王桂軍,盧瀟瀟.“一帶一路”倡議可以促進中國企業創新嗎?[J].財經研究,2019b,45(1): 19-34.

[8]?李建軍,李俊成.“一帶一路”倡議、企業信貸融資增進效應與異質性[J].世界經濟,2020, 43(2):3-24.

[9]?徐思,何曉怡,鐘凱.“一帶一路”倡議與中國企業融資約束[J].中國工業經濟,2019(7): 155-173.

[10]Du J, Zhang Y. Does One Belt One Road initiative promote Chinese overseas direct investment[J]. China Economic Review,2018,47(2) :189-205.

[11]張成思,張步曇.中國實業投資率下降之謎:經濟金融化視角[J].經濟研究,2016,51(12): 32-46.

[12]杜勇,謝瑾,陳建英.CEO金融背景與實體企業金融化[J].中國工業經濟,2019(5):136-154.

[13]李馨子,牛煜皓,張廣玉.客戶集中度影響企業的金融投資嗎?[J].會計研究,2019(9):65-70.

[14]劉偉,曹瑜強.機構投資者驅動實體經濟“脫實向虛”了嗎[J].財貿經濟,2018,39(12):80-94.

[15]鄧超,張梅,唐瑩.中國非金融企業金融化的影響因素分析[J].財經理論與實踐,2017,38(2): 2-8.

[16]許罡,朱衛東.金融化方式、市場競爭與研發投資擠占——來自非金融上市公司的經驗證據[J].科學學研究,2017,35(5):709-719.

[17]杜勇,鄧旭.中國式融資融券與企業金融化——基于分批擴容的準自然實驗[J].財貿經濟,2020,41(2):69-83.

[18]彭俞超,韓珣,李建軍.經濟政策不確定性與企業金融化[J].中國工業經濟,2018a(1): 137-155.

[19]彭俞超,倪驍然,沈吉.企業“脫實向虛”與金融市場穩定——基于股價崩盤風險的視角[J].經濟研究,2018b,53(10):50-66.

[20]戚聿東,張任之.金融資產配置對企業價值影響的實證研究[J].財貿經濟,2018,39(5):38-52.

[21]Orhangazi O. Financialization and capital accumulation in the nonfinancial corporate sector: A theoretical and empirical investigation on the US economy:1973-2003[J]. Cambridge Journal of Economics,2008,32(6):863-886.

[22]王紅建,曹瑜強,楊慶,等.實體企業金融化促進還是抑制了企業創新——基于中國制造業上市公司的經驗研究[J].南開管理評論,2017,20(1):155-166.

[23]杜勇,張歡,陳建英.金融化對實體企業未來主業發展的影響:促進還是抑制[J].中國工業經濟,2017(12):113-131.

[24]Epstein G, Jayadev A. The rise of rentier incomes in OECD countries: Financialization, central bank policy and labor solidarity[M]. Financialization and World Economy, MA: Edward Elgar Publishing,2005.

[25]徐珊,劉篤池.企業金融化對技術創新影響的實證研究[J].科研管理,2019,40(10):240-249.

[26]楊松令,牛登云,劉亭立,等.實體企業金融化、分析師關注與內部創新驅動力[J].管理科學,2019,32(2):3-18.

[27]Stockhammer E. Financialisation and the slowdown of accumulation[J].Cambridge Journal of Economics, 2004,28(5):719-741.

[28]武漢大學“一帶一路”研究課題組.“一帶一路”境外經貿合作區可持續發展研究[J].社會科學戰線,2019,(6):82-88.

[29]胡必亮.“一帶一路”:倡議 實施 前景[J].中國人口科學,2018(1):2-18.

[30]張紅力.金融引領與“一帶一路”[J].金融論壇,2015,20(4):8-14.

[31]宋軍,陸旸.非貨幣金融資產和經營收益率的U形關系[J].金融研究,2015(6):111-127.

[32]Krippner G R. The financialization of the American economy[J]. Socio-economic Review,2005,3(2):173-208.

[33]張成思,鄭寧.中國實業部門金融化的異質性[J].金融研究,2019(7):1-18.

[34]Pradhan?J P,Singh?N. Outward FDI and knowledge flows: A study of the Indian automotive sector[J]. Institutions and Economies, 2009(1):156-187.

[35]Lamont O,Polk C,Saaá-Requejo J. Financial constraints and stock returns[J].The Review of Financial Studies,2001,14(2),529-554.

(責任編輯:王鐵軍)