加味痛瀉要方治療腹瀉型腸易激綜合征肝郁脾虛證的療效

何小玲 張旭 王裕紅

(海南省瓊海市中醫院藥劑科 瓊海 571400)

腸易激綜合征是臨床常見的腸功能紊亂性疾病,臨床表現為腹痛、腹部不適、大便形狀變化、排便習慣改變、便次增多等,便后痛減,持續或反復發生,可分為腹瀉型、腸易激綜合征便秘型、腸易激綜合征腹痛型、腸易激綜合征便秘與腹瀉交替型四種類型,以腹瀉型多見,發病率約占所有腸易激綜合征的65%[1~2]。腸易激綜合征雖不致命,但極大地影響患者的生活質量。西醫對癥療法可短時間內緩解腹瀉型患者臨床癥狀,但病情易反復,遠期效果較差。中醫理論體系的整體觀注重整體調節,根據患者癥狀表現,歸屬于中醫學“泄瀉”范疇。中醫學認為肝郁脾虛是腸易激綜合征根本病因,應以疏肝理氣、健脾止瀉為基本治法[3~4]。痛瀉要方為常用的和解劑,主治肝郁脾虛之泄瀉,腸鳴腹痛、大便泄瀉、瀉必腹痛、瀉后痛緩,舌苔薄白,脈兩關不調,左弦而右緩者,療效顯著。本研究觀察加味痛瀉要方治療腹瀉型腸易激綜合征肝郁脾虛證患者的療效,并探討痛瀉要方的可能作用機理,為臨床診療及為更深入的研究提供參考。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2019 年9 月~2021 年3月收治的肝郁脾虛證腹瀉型腸易激綜合征患者80例,隨機分為觀察組和對照組,各40 例。觀察組男22 例,女 18 例;年齡 26~65 歲,平均(45.37±2.46)歲;病程 1~8 年,平均(3.98±0.92)年。對照組男 21例,女 19 例;年齡 25~66 歲,平均(45.19±2.52)歲;病程1~9 年,平均(4.05±0.88)年。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 診斷標準 西醫符合羅馬Ⅳ分類體系的腹瀉型腸易激綜合征(IBS-D)診斷標準[5],腹痛反復發作,近3 個月內每月至少發作3 次,至少有下列2 種情況:(1)便后痛緩;(2)腹痛時便次>3 次 /d 或<3次/周;(3)伴大便形狀改變,有≥25%的時間大便呈糊狀便或水樣便,<25%的時間大便成形。就診前有癥狀≥6 個月且近3 個月符合以上條件。中醫符合《腸易激綜合征中醫診療專家共識意見(2017)》[6]中肝郁脾虛證診斷標準,癥狀表現為瀉必腹痛、瀉后腹痛緩解、少腹拘急、便下黏液、情志不暢、噯氣、胸脅脹悶、食欲不振,舌質淡、苔白,脈弦細。

1.3 納入標準 符合IBS-D 診斷標準,中醫證型符合肝郁脾虛證診斷標準;對研究內容知情,自愿參與并簽署知情同意書;2 周內未使用與本研究相關的藥物。

1.4 排除標準 伴有其他消化系統病變者;合并腎、心功能不全,呼吸衰竭等者;妊娠、哺乳期婦女;依從性差,無法完成研究者。

1.5 治療方法 對照組行西醫治療,口服鹽酸洛哌丁胺膠囊(國藥準字 H10900068),2 mg/粒,1 粒 /次,3 次/d,于餐前服用;另服用匹維溴銨片(國藥準字H20133036),50 mg/片,1 片 /次,3 次 /d。觀察組在以上基礎上加用加味痛瀉要方。加味痛瀉要方組方:木香、砂仁各6 g,陳皮、醋柴胡、香附、防風、炒白術、白扁豆、枳殼各10 g,茯苓15 g,白芍20 g,炙甘草6 g。水煎服,取汁150 ml,于早晚餐后30 min 服用,1劑/d。兩組均連續服用28 d。

1.6 觀察指標 (1)臨床療效:依據《中醫病證診斷療效標準》[7]評定療效。排便便次及大便形狀正常,臨床癥狀全部消失為痊愈;大便性狀恢復,排便次數2~3 次,或便溏頻率為1 次/d,臨床癥狀明顯好轉為顯效;排便次數及大便形狀較之前有明顯好轉,腹痛、腹部不適等臨床癥狀好轉為有效;大便形狀、排便次數,以及腹痛、腹部不適等癥狀無好轉判為無效。(2)中醫證候積分:分別在治療前和治療28 d 后評估患者腹痛即瀉、少腹拘急、便下黏液及胸脅脹悶情況,依據癥狀無、輕度、中度、重度分別計0 分、2分、4 分、6 分,評分越高,病情越嚴重。(3)血液相關指標:在治療前及治療28 d 后抽取患者4 ml 空腹肘靜脈血,將血液標本離心處理分離血漿后放置冰箱待檢,采用放射免疫法測定血液標本中降鈣素基因相關肽(Calcitonin Gene Related Peptide,CGRP)及內皮素(Endothelin,ET)水平。

1.7 統計學分析 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料用()表示,采用t檢驗;計數資料用%表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

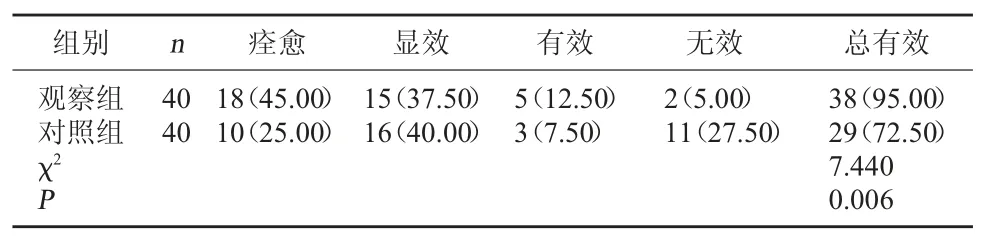

2.1 兩組臨床療效比較 相比于對照組,觀察組總有效率較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

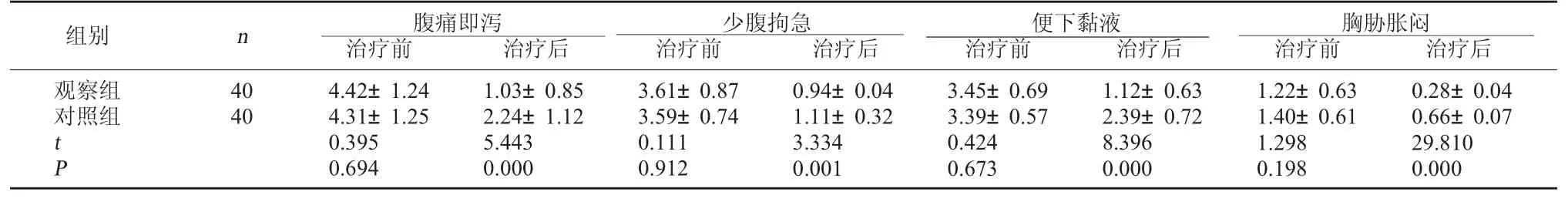

2.2 兩組中醫證候積分比較 治療前,兩組中醫證候積分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組各項中醫證候積分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 2。

表2 兩組中醫證候積分比較(分,)

表2 兩組中醫證候積分比較(分,)

胸脅脹悶治療前 治療后觀察組對照組組別 n 腹痛即瀉治療前 治療后少腹拘急治療前 治療后便下黏液治療前 治療后40 40 tP 4.42±1.24 4.31±1.25 0.395 0.694 1.03±0.85 2.24±1.12 5.443 0.000 3.61±0.87 3.59±0.74 0.111 0.912 0.94±0.04 1.11±0.32 3.334 0.001 3.45±0.69 3.39±0.57 0.424 0.673 1.12±0.63 2.39±0.72 8.396 0.000 1.22±0.63 1.40±0.61 1.298 0.198 0.28±0.04 0.66±0.07 29.810 0.000

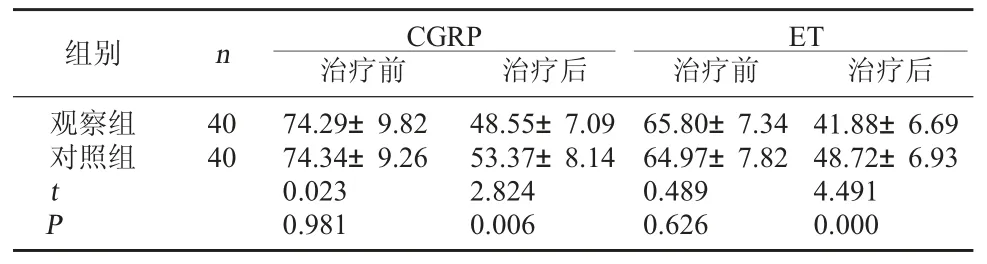

2.3 兩組血液相關指標比較 治療前,兩組CGRP、ET 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組CGRP、ET 水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組血液相關指標比較(pmol/L,)

表3 兩組血液相關指標比較(pmol/L,)

ET治療前 治療后觀察組對照組組別 n CGRP治療前 治療后40 40 tP 74.29±9.82 74.34±9.26 0.023 0.981 48.55±7.09 53.37±8.14 2.824 0.006 65.80±7.34 64.97±7.82 0.489 0.626 41.88±6.69 48.72±6.93 4.491 0.000

3 討論

近年來,腸易激綜合征發病率逐年上升,其發病機制尚無明確定論,可能與腸道運動、胃腸道動力、腦腸軸、炎癥、年齡、飲食等因素密切相關。上述因素發生異常會導致患者內臟敏感性增強,從而出現腹痛、大便性狀改變等癥狀[8~9]。匹維溴銨是治療腸易激綜合征中常用的解痙劑,可直接作用于鈣離子平滑肌通道,緩解平滑肌痙攣,同時還可在短時間內改善患者腹痛等癥狀,恢復腸道運動功能[10~12]。洛哌丁胺可抑制腸道平滑肌收縮,減少腸蠕動,可減少腸壁神經末梢釋放乙酰膽堿,在膽堿能與非膽堿能神經元局部作用下直接抑制腸蠕動反射,在治療急慢性腹瀉中應用效果較好[13~14]。

中醫學認為腹瀉型腸易激綜合征病機在于情志不暢、肝氣郁滯,或因飲食不節、起居不慎,導致脾胃生理機能被破壞;又因脾可運化水濕,肝火旺,無法疏泄,從而抑制脾運化;或脾本身不足以運化,無法將水谷中的水液轉化為津液,當流于腸間時,出現大便溏泄及腹瀉等癥狀[15~16]。加味痛瀉要方具有調和脾胃、養血柔肝、補脾滲濕之效,方中炒白術與醋柴胡為君藥,炒白術健脾益氣、燥濕利水,醋柴胡疏肝解郁、升舉陽氣;陳皮及白芍為臣藥,陳皮理氣降逆、燥濕化痰,白芍柔肝止痛、養血斂陰;香附、白扁豆、枳殼、防風、砂仁、白扁豆、木香、茯苓為佐藥,砂仁溫脾開胃、化濕行氣、止嘔止瀉,木香行氣止痛、健脾消食,香附理氣、疏肝解郁;枳殼理氣消脹,防風疏風散熱、清熱解表,白扁豆健脾化濕,茯苓健脾養胃、養心安神;炙甘草調和諸藥為使藥。諸藥合用,可奏肝脾同治、健脾止瀉、疏肝理氣之效[17~18]。本研究結果顯示,與對照組相比較,觀察組總有效率更高,各中醫證候積分較低,表明加味痛瀉要方治療腹瀉型腸易激綜合征療效顯著,有利于緩解中醫癥狀。ET 是目前所知最強的縮血管物質且作用時間持久,CGRP是已知舒血管物質中作用最強的,可調節胃腸運動及介導胃腸道痛覺產生,且可抑制胃腸道運動。ET 及相關受體廣泛存在于消化道組織中,ET 對消化道平滑肌血管有較強的收縮作用,與CGRP 共存,在胃腸道調節中具有重要作用。本研究中,治療后觀察組血漿中CGRP、ET水平低于對照組,說明加味痛瀉要方通過調節患者血漿中CGRP 及ET 水平,達到調節胃腸道運動,促進腸道吸收等功效,從而改善患者腹部不適等癥狀。

綜上所述,采用加味痛瀉要方治療腹瀉型腸易激綜合征肝郁脾虛證療效顯著,有利于改善患者中醫證候積分,降低CGRP 及ET 水平,促進患者胃腸道功能恢復,對改善預后具有重要作用。