可持續供應鏈LARG-P指數:基準測試與案例分析

趙軍 陳磊

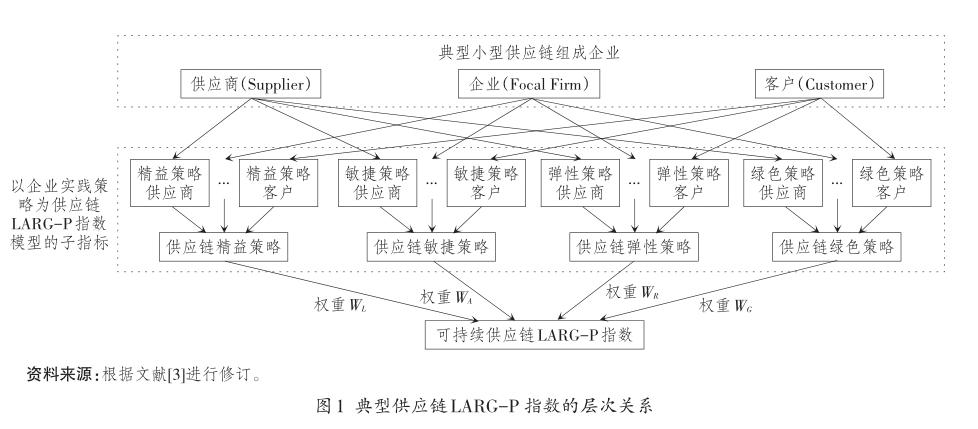

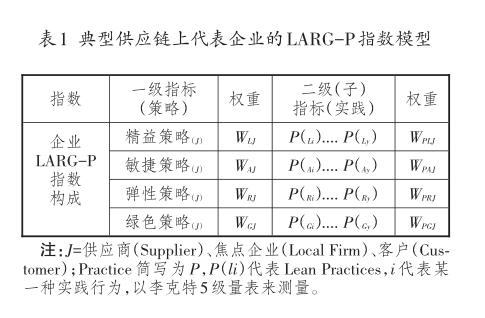

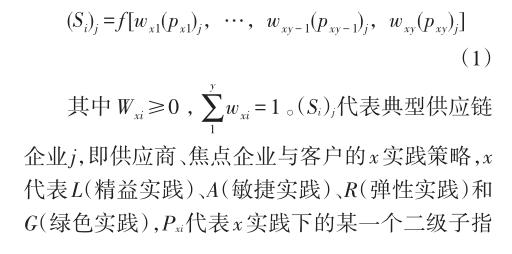

摘要:近年來,國外學者嘗試建立一個新的基準框架即LARG框架,將精益、敏捷、彈性和綠色理念整合在一起,作為企業及其供應鏈可持續發展政策的戰略考量,國內學術界尚未涉及該框架的研究。LARG-P指數模型可從企業和供應鏈兩個層面構建,以德爾菲法通過四輪調研確定相關權重系數,并以一個典型供應鏈作為案例進行實證檢驗,通過對供應鏈上三家企業的調研訪談來驗證LARG-P指數作為基準測試工具的可行性。研究發現,在當前供應鏈可持續實踐領域中,理論與實踐仍明顯脫節,企業及其供應鏈追求可持續發展過程中仍停留在綠色視角,而理論研究則認為,彈性視角甚至更全面的視角很有必要。供應鏈層面的可持續實踐指數取決于全鏈成員的可持續實踐行為和策略,除企業層面不容忽視的行為協同效應外,供應鏈層面的實踐策略組合同樣重要,應將精益實踐、敏捷實踐、彈性實踐和綠色實踐納入統一框架中。在LARG框架下,可以通過調整某一實踐策略的權重以應對策略轉移的需要,不可顧此失彼或重心不清。基于LARG框架的可持續發展理念可以為管理者提供更全面的信息,以支持他們制定更合理的實踐決策,從而推動供應鏈和企業兩個層面經濟、環境和社會效益等可持續目標的實現。

關鍵詞:可持續供應鏈;LARG-P指數;基準測試;案例分析

中圖分類號:F274文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2021)01-0024-12

基金項目:湖北省科技廳“中央引導地方科技發展專項資金”(2018ZYYD020)

一、引言

可持續供應鏈管理是可持續理念在供應鏈中的延伸,已經全面改造傳統供應鏈,并推動可持續發展規劃融入全流程供應鏈活動中,形成新的、可持續的供應鏈實踐策略,這種策略被認為是企業和供應鏈發展可持續導向的創新機遇。近年來,學者們嘗試建立一個新的基準框架(LARG Frame? work),將精益(Lean)、敏捷(Agile)、彈性(Resil? ient)和綠色(Green)理念整合在一起,作為企業和其供應鏈發展可持續政策的戰略考量[ 1-2 ]。LARG實踐在公司中實施的最佳組合是值得探索的問題[ 3 ],如在LARG實踐策略中,如何權衡取舍才能獲得最好的利益。在綠色和精益供應鏈實踐中,企業會對庫存進行嚴格控制,并制定相應的庫存管理方案和多余的材料、產品回收方案,但是在敏捷和彈性供應鏈中,合理甚至富余的庫存可以提高企業對供應鏈不確定性和中斷風險的抵抗能力,但也會導致供應鏈臃腫甚至造成庫存的浪費。基準測試工具(Benchmarking Tool)的應用有助于企業管理者確定LARG實踐的最佳組合方案[ 4 ],探索可持續供應鏈管理的實踐方式。目前,雖然已經開發了一些對供應鏈可持續性的基準測試工具[ 5-6 ],然而將精益實踐、敏捷實踐、綠色實踐和彈性實踐進行整合,提供更精準和全面基準測試工具的相關研究依然缺乏,盡管阿茲維多(Azevedo)等[ 3 ]曾進行了LARG框架下可持續性的基準測試,但其焦點依然集中在績效層面。對文獻的分析發現,現有研究依然存在一些問題。首先,盡管有個別文獻嘗試對基于LARG的供應鏈可持續性進行基準測試,但測試指標和測試對象并不完善,也沒有進行分類處理;其次,供應鏈和企業管理者在確定LARG策略時,面向的是實踐行為,而非績效行為,但現有基準測試工具缺乏對LARG實踐的測試;最后,國內尚未有對可持續供應鏈進行LARG框架分析的文獻。本文優化并擴展了LARG指數,將其作為基準工具的研究,以期為推動基于LARG實踐的供應鏈可持續性發展提供指導。

二、文獻回顧

(一)可持續供應鏈的LARG實踐:一個新興的視角

可持續供應鏈管理在理論上呈現活躍態勢[ 7 ],其概念已經得到學界和業界的廣泛關注與認可,即“將可持續理念融入管理供應鏈上物料、資金和信息流,從設計、生產、物流到銷售、服務等業務流程,以滿足利益相關者的要求,提高組織在短期和長期的盈利能力、競爭力和適應能力,并最終達成經濟、環境和社會績效目標”。[ 8 ]

諸多研究已經明確,三重底線(TBL)理論所強調的供應鏈可持續性表現在經濟、環境和社會效益上[ 9 ]。然而,在全面改造傳統供應鏈流程過程中,可持續供應鏈實踐的內涵及組成要素依然存在一定的模糊性。在將可持續性引入供應鏈管理過程中,有學者認為綠色供應鏈管理和可持續供應鏈管理不分彼此[ 10 ]。但隨著研究的發展,越來越多的學者認為,可持續供應鏈管理的思想源于但并不局限于綠色供應鏈管理,如阿希(Ahi)等[ 11 ]在對綠色供應鏈管理和可持續供應鏈管理的概念進行總結后發現,與可持續供應鏈管理相比,綠色供應鏈管理的研究范圍更集中,更傾向于環境目標,盡管可持續供應鏈管理與綠色供應鏈管理的概念有很大程度的重疊,但前者仍然可以作為后者的一個更全面的補充。因此,將環境可持續性視為目標的綠色供應鏈實踐活動被認為是可持續供應鏈實踐的核心組成要素,這種思想已經成為共識[ 12-13 ]。

然而,在可持續供應鏈管理的外延方面,除作為核心組成要素的綠色實踐之外,是否有其他實踐要素來推動除環境目標之外的經濟效益和社會效益的實現?有學者不斷對可持續供應鏈管理的內涵進行補充,如戈文丹(Govindan)等[ 14 ]、阿茲維多等[ 15 ]認為,在追求供應鏈可持續性發展中,除綠色實踐外,還有很多供應鏈實踐方式都能幫助企業達成可持續目標,如精益實踐、敏捷實踐和彈性實踐等。

精益供應鏈實踐的核心思想是“以最小的代價獲得最大的利益”,成本節約、減少浪費和即時生產(JIT)思想始終貫徹在精益實踐中[ 16 ]。精益供應鏈實踐越來越多地被企業應用在生產和服務過程中,以提高效率、降低成本和減少浪費[ 17 ],并對供應鏈可持續目標提供助力[ 18 ]。正如喬杜里(Choudhary)等[ 19 ]所強調的,從三重底線視角看,精益實踐和綠色實踐都將對供應鏈可持續性,即社會、環境和經濟方面產生深遠影響。顯然,精益實踐和綠色實踐均被學者視為可持續供應鏈實踐的重要組成部分,甚至有學者根據其協同效應將其組合成為精益—綠色(LeGreen)戰略[ 18-20 ]。而與精益理念緊密相連的往往是敏捷性(也有學者如斯瓦福德(Swafford)等[ 21 ]認為敏捷性與柔性等同)。敏捷性是企業面對需求改變時的迅速應對能力,正成為供應鏈上企業關注的焦點[ 22 ]。有學者認為,精益和敏捷同樣不可分割,在獲得企業可持續性目標時,精益實踐和敏捷實踐往往協同作用[ 23 ],都是企業實施可持續戰略的基礎[ 24 ]。供應鏈的敏捷實踐主要是企業保持對供應鏈內外部環境變化的敏感性并在面對供應鏈上諸多問題如交期拖延、制造期提前時做出的實時應對[ 21 ]。有理由認為,敏捷實踐在供應鏈取得可持續目標的過程中同樣扮演著積極角色,即敏捷實踐可以作為可持續供應鏈實踐的重要組成要素[ 25 ]。最后,有學者繼續以整合視角將彈性策略、精益策略和綠色策略共同作為可持續供應鏈管理的支柱[ 15 ],發展出了包括綠色—彈性(G-resilient)等在內的新的實踐框架[ 26 ]。彈性最初起源于生態學并最早作為一種人與自然的相互作用[ 27 ],逐漸在諸多領域包括供應鏈管理中應用。與敏捷實踐不同,彈性供應鏈實踐強調的是企業在逆境、失敗中的應對和恢復措施[ 28 ],在過去20多年的實踐中一直遵循“生態—經濟”(Econological)組合的理念,被認為與可持續性密切相關,推動企業取得可持續性目標[ 29 ]。

通過該典型供應鏈三個參與企業的精益、敏捷、彈性和綠色實踐行為得到供應鏈的整體 LARG-P指數,該指數至少代表整個供應鏈在為取得可持續性發展目標時的努力程度,也從側面反映了供應鏈在新時代下的競爭優勢。LARG-P指數越高,意味著供應鏈越可能獲得更好的可持續性發展成果。

四、案例分析:典型供應鏈LARG-P指數的應用

本研究主要目的是為供應鏈提供LARG指數,這里以案例研究方法對LARG指數進行說明。

(一)樣本選擇

互聯網的快速發展不斷重塑供應鏈,供應鏈企業在踐行可持續理念時也逐漸將新思維和舊傳統融合,如傳統制造業強調可持續性時更多強調環境因素及避免浪費的綠色實踐和精益生產,而新思維模式下的可持續性也不斷延伸到敏捷生產和彈性應對市場、需求變化上。因此在選擇樣本時應將具有互聯網時代特性的電商屬性和傳統制造業屬性綜合考慮。本研究的樣本選擇采用便利抽樣和隨機抽樣相結合的方法,焦點企業選擇為當前國內最大的DIY電腦制造企業某國度集團,供應商在焦點企業的供應商目錄中隨機選擇,并根據調研配合情況最終確定一家來自東莞的電腦周邊原材料制造企業,主要負責為焦點企業提供機箱、風扇等輔材;主要客戶選定為具有電子商務屬性的平臺,從集團現有主要電商客戶中選定某東集團的自營模塊,該自營頻道更多扮演的是分銷商角色,而非簡單的電商平臺。選定目標企業及其供應商和客戶后,2019年9月對相應的管理人員(焦點企業的CEO,供應商的渠道總監,電商自營平臺的自營渠道類目采購高級專家)進行面談和電話訪談,同時結合企業的相關報告以獲得相應數據。樣本情況見表6。

(二)計算LARG-PSC指數

將該典型供應鏈上的三家企業(供應商、焦點企業和客戶)的調查數據代入前述的各模型即可得出表7的結果。其中,任一家企業的實踐行為都可以通過實踐行為權重聚合為該企業的實踐策略(公式(1)),將三家企業的某一種實踐策略聚合在一起以算術平均數法計算得出供應鏈的實踐策略(公式(3)),進而通過供應鏈實踐策略的權重最終得出該供應鏈的LARG-P指數(公式(4)),公式(6)給出了完整的計算路徑,此外,WSCSx數據來自于表 4。表7僅給出了供應鏈的LARG-P指數,還可以通過公式(2)計算每一個企業的LARG-P指數。

五、研究結論與局限

(一)研究結論

本研究選取基于“供應商—焦點企業—分銷商客戶”這一典型的小型供應鏈結構,從企業和供應鏈兩個層面分別提出LARG-P指數的計算邏輯和模型,用以評估供應鏈在取得可持續性發展目標過程中,精益、敏捷、彈性和綠色實踐策略的驅動效應。其中,企業層面和供應鏈層面實踐行為與策略權重的確定方法均基于德爾菲法,專家的選取綜合考慮了理論和實踐兩個維度,沒有以某一個具體行業為例,以便具有更廣泛的代表性。擁有豐富理論經驗的專家對新時代供應鏈的可持續發展有深入的理解,實踐專家則具有更直觀的感觸,如頻繁接觸更偏向需求定制的B2C電商網站等。在案例樣本方面,通過選取具有傳統制造屬性和電商屬性相結合的同一供應鏈三家企業作為樣本進行案例分析,并根據實際調研得出該供應鏈的LARG-P指數。研究結論如下:

1.拓展發展思路,供應鏈的可持續發展需要重視基于LARG框架的策略組合。基于TBL理論所強調的供應鏈可持續性正在將綠色實踐、精益實踐、敏捷實踐和彈性實踐納入統一框架中,以提升供應鏈經濟、環境和社會效益。在德爾菲法的四輪權重確定中,無論是理論專家還是實踐專家,都對以上四種實踐策略(行為)提出了比較一致的看法,權重分布差異不大,意味著綠色環保、減少浪費將與柔性生產、合理庫存控制同等重要,而非傳統意義上僅強調環境的可持續發展。基于LARG框架的可持續發展理念可以為管理者提供更全面的信息,以支持他們制定合理的實踐決策,推動供應鏈和企業兩個層面可持續目標的實現。

2.認清發展現實,供應鏈的可持續發展需要全鏈重視。本研究選擇的案例具有一定的時代代表性,焦點企業同時具有電商屬性和傳統屬性,其供應商更偏向于傳統企業(制造工廠),而其客戶(分銷商)則是典型的電子商務渠道,這種典型供應鏈在當前制造業乃至面向終端消費的工業體系中比比皆是。然而,案例分析結果表明,該小型供應鏈的可持續實踐指數為3.782 4,處于中等水平位置,存在較為顯著的提升空間。其中,企業自身與客戶對可持續實踐的重視度不夠,這可能與當前國內的政策有一定關系。可持續供應鏈實踐更多集中在上游控制(如原材料供應商),焦點企業對供應商來說同樣屬于客戶,它們會要求供應商率先滿足可持續供應鏈發展的要求從而減少自己的努力,從需求到供給的壓力轉移可能是導致這一現象的根本原因。事實上,供應鏈可持續發展需要鏈上所有企業的努力,更豐富的可持續性實踐策略和全體企業的參與才能取得更好的供應鏈可持續性目標。

3.厘清發展短板,企業及其供應鏈的可持續發展需要對癥開方。企業是構成供應鏈的重要元素,從LARG-P指數的計算邏輯看,企業的LARG-P指數同樣是構成供應鏈對應指數的基礎元素,甚至企業的每一個行為指標都直接決定其所在供應鏈的可持續實踐水平。因此,除企業層面不容忽視的協同外,實踐策略的組合同樣重要。案例研究表明,三家企業的綠色和彈性實踐都沒有受到足夠的重視。但在專家觀點中,企業及其供應鏈在追求可持續發展時應從強調綠色轉換到彈性視角,即遵循“彈性—敏捷—綠色—精益”的重要性階梯。實踐與理論存在顯著差異,這將為供應鏈管理者在未來提升可持續實踐水平提供明確的指導方向。

(二)研究貢獻

目前,國外已經嘗試探索基于LARG框架的供應鏈可持續發展實踐,但國內關于可持續供應鏈的研究尚處于初始階段,學者們對這一問題未開展深入研究。

在理論貢獻上,本文通過建立基于供應鏈和企業層面LARG-P指數的基準測試工具實現供應鏈可持續發展中的精益、敏捷、彈性和綠色實踐的作用機制探索,有助于突顯這四種實踐策略對供應鏈可持續發展目標的重要性。具體而言:第一,基于國外學者阿茲維多等[ 3 ]的研究,擴展并重新構建了基于“供應商—焦點企業—分銷商客戶”這一典型供應鏈可持續發展的LARG-P指數模型,并同時討論了企業層面的LARG-P指數模型;第二,綜合考慮國內新形勢(電子商務發展)下供應鏈發展特點,以三個企業的案例進行LARG-P指數的檢驗,用以驗證模型的應用;第三,在企業層面的LARG-P指數模型中,每種實踐策略都包含6~8個實踐行為,與以前學者采用的指標相比,這些實踐行為具有更廣泛和更具有代表性的優勢,且吸收了近三年的研究成果,更具有時效性。

在實踐貢獻方面,對供應鏈LARG-P指數的基準測試不僅可以為供應鏈本身的可持續實踐提供精準的評估工具,也可以為供應鏈管理者監控各參與企業可持續實踐策略提供參考,而且每個企業同時可以針對性地對企業自身的LARG實踐行為進行管理和控制以優化可持續性表現。同時,企業完全可以通過其上游供應商的LARG-P指數來進行選擇,以適應企業對可持續發展目標的追求。另外,由于企業層面的四種可持續實踐行為的權重以及供應鏈層面的四種可持續實踐策略的權重都是由專家打分確定的,在實踐中可以通過調整某一策略或行為的權重以應對可持續實踐策略轉移的需要。

(三)研究局限

盡管本研究對未來企業在供應鏈層面如何踐行可持續理念具有一定的積極影響,但仍有部分潛在問題需要進一步深入探討。

一是對現實中更復雜的網狀供應鏈結構的LARG-P指數的探討有所欠缺。現實中,供應鏈更多呈現的是網狀結構,供應商和分銷商數量眾多,更多層級的供應和分銷系統等都可能會給供應鏈的可持續實踐帶來“搭便車”行為。然而,為研究的可行性和案例分析,本研究僅采用基于一個供應商、一個焦點企業和一個客戶的典型最小供應鏈結構,這可能會為供應鏈層面的LARG-P指數應用帶來一定的限制。因此,后續有必要對網狀供應鏈結構進行更全面的討論,如增加供應鏈層級和供應鏈寬度后,供應鏈參與企業在進行可持續供應鏈實踐時的博弈考量。

二是供應鏈可持續實踐策略、企業可持續實踐策略和企業可持續實踐行為權重的測量均以德爾菲法為依據,盡管我們遵守了前人關于德爾菲法標準的確定方法(2~7輪),但是更多輪數的回答可能對數據穩定性和有效性有更好的幫助,同時,也無法回避德爾菲法的主觀性弊端。

三是企業層面的可持續供應鏈實踐行為(二級子指標)具有一定的時效性。當前實踐行為是基于現有政策和環境下企業主動或被動的應對指標,顯然不能包含全部的測量指標,隨著研究的進步和實踐的探索,將不斷有新指標出現,后續研究可以繼續擴充以豐富其應用。

參考文獻:

[1]CARVALHO H,DUARTE S,CRUZ MACHADO V.Lean,agile,resilient and green:divergencies and synergies[J].In? ternational journal of lean six sigma,2011(2):151-179.

[2]CABRAL I,GRILO A,CRUZ-MACHADO V.A decisionmaking model for lean,agile,resilient and green supply chain management[J].International journal of production re? search,2012(17):4 830-4 845.

[3]AZEVEDO S G,CARVALHO H,CRUZ-MACHADO V. LARG index:a benchmarking tool for improving the lean? ness,agility,resilience and greenness of the automotive sup? ply chain[J].Benchmarking:an international journal,2016(6):1 472-1 499.

[4]BJ?RKLUND M.Benchmarking tool for improved corporate social responsibility in purchasing[J].Benchmarking:an in? ternational journal,2010(3):340-362.

[5]HONG J,ZHANG Y,DING M.Sustainable supply chain management practices,supply chain dynamic capabilities,and enterprise performance[J].Journal of cleaner production,2018(6):3 508-3 519.

[6]PRESLEY A,MEADE L.Benchmarking for sustainability:an application to the sustainable construction industry[J]. Benchmarking:an international journal,2010(3):435-451.

[7]MORALI O,SEARCY C.A review of sustainable supply chain management practices in Canada[J].Journal of busi? ness ethics,2013(3):635-658.

[8]RUIZ-BENíTEZ R,LóPEZ C,REAL J C.The lean and re? silient management of the supply chain and its impact on performance[J].International journal of production econom? ics,2018(6):190-202.

[9]AHI P,SEARCY C.A comparative literature analysis of def? initions for green and sustainable supply chain management[J].Journal of cleaner production,2013(2):329-341.

[10]CARTER C R,ROGERS D S.A framework of sustainable supply chain management:moving toward new theory[J].In? ternational journal of physical distribution & logistics man? agement,2008(5):360-387.

[11]ASHBY AHI,LEAT M,HUDSON- SMITH M.Making connections:a review of supply chain management and sustainability literature[J].Supply chain management:an in? ternational journal,2012(5):497-516.

[12]CENTOBELLI P,CERCHIONE R,ESPOSITO E.Environ? mental sustainability and energy- efficient supply chain management:a review of research trends and proposed guidelines[J].Energies,2018(2):275.

[13]ZHU Q,SARKIS J,LAI K.Confirmation of a measure? ment model for green supply chain management practices implementation[J].International journal of production eco? nomics,2008(2):261-273.

[14]GOVINDAN K,AZEVEDO S G,CARVALHO H,et al. Impact of supply chain management practices on sustain? ability[J].Journal of cleaner production,2014(12):212-225.

[15]AZEVEDO S G,CARVALHO H,DUARTE S,et al.Influ? ence of green and lean upstream supply chain management practices on business sustainability[J].IEEE transactions on engineering management,2012(4):753-765.

[16]WEE H M,WU S.Lean supply chain and its effect on product cost and quality:a case study on Ford Motor Com? pany[J].Supply chain management:an international jour? nal,2009(5):335-341.

[17]VLACHOS I,BOGDANOVIC A.Lean thinking in the Eu? ropean hotel industry[J].Tourism management,2013(10):354-363.

[18]CAMPOS L M S,VAZQUEZ-BRUST D A.Lean and green synergies in supply chain management[J].Supply chain management:an international journal,2016(5):627-641.

[19]CHOUDHARY S,NAYAK R,DORA M,et al.An inte? grated lean and green approach for improving sustainability performance:a case study of a packaging manufacturing SME in the UK[J].Production planning & control,2019(5/ 6):353-368.

[20]HUSSAIN M,AL-AOMAR R,MELHEM H.Assessment of lean-green practices on the sustainable performance of hotel supply chains[J].International journal of contempo? rary hospitality management,2019(6):2 448-2 467.

[21]SWAFFORD P M,GHOSH S,MURTHY N.Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility[J]. International journal of production economics,2008(2):288-297.

[22]GLIGOR D M,ESMARK C L,HOLCOMB M C.Perfor? mance outcomes of supply chain agility:when should you be agile?[J].Journal of operations management,2015(10):71-82.

[23]FLUMERFELT S,BELLA SIRIBAN- MANALANG A,KAHLEN F J.Are agile and lean manufacturing systems employing sustainability,complexity and organizational learning?[J].The learning organization,2012(3):238-247.

[24]PUTNIK G D,PUTNIK Z.Lean vs agile in the context of complexity management in organizations[J].The learning or? ganization,2012(3):248-266.

[25]BAG S,GUPTA S,TELUKDARIE A.Importance of inno? vation and flexibility in configuring supply network sustain? ability[J].Benchmarking:an international journal,2018(9):3 951-3 985.

[26]朱新球.供應鏈彈性如何影響供應鏈績效:可持續性的中介效應[J].中國流通經濟,2019(12):42-54.

[27]LIMNIOS E A M,MAZZAROL T,GHADOUANI A,et al. The resilience architecture framework:four organizational archetypes[J].European management journal,2014(1):104-116.

[28]YOUSSEF C M,LUTHANS F.Positive organizational be? havior in the workplace:the impact of hope,optimism,and resilience[J].Journal of management,2007(5):774-800.

[29]GOLICIC S L,FLINT D J,SIGNORI P.Building business sustainability through resilience in the wine industry[J].In? ternational journal of wine business research,2017(1):74-97.

[30]李曉龍,羅麗艷.基于可持續發展能力的綠色供應鏈績效測量[J].中國流通經濟,2008(11):21-24.

[31]MARWA S,ZAIRI M.A pragmatic approach to conduct? ing a successful benchmarking expedition:case of Dubai Holding Group(DHG)[J].The TQM Journal,2008(1):59-67.

[32]DEWAN,ISLAM Z,ZUNDER T H,et al.Performance evaluation of an online benchmarking tool for European freight transport chains[J].Benchmarking:an international journal,2013(2):233-250

[33]SWEIS R J,AL-GHAWI H J,ALSALEH N A A,et al. Benchmarking of TQM:the case of Hikma pharmaceuticals company[J].Benchmarking:an international journal,2015(3):488-504.

[34]SOUTHARD P B,PARENTE D H.A model for internal benchmarking:when and how?[J].Benchmarking:an inter? national journal,2007(2):161-171.

[35]GARENGO P,BIAZZO S,SIMONETTI A,et al.Bench? marking on managerial practices:a tool for SMEs[J].The TQM magazine,2005(5):440-455.

[36]SIMATUPANG T M,SRIDHARAN R.A benchmarking scheme for supply chain collaboration[J].Benchmarking:an international journal,2004(1):9-30.

[37]LOCKAMY III A.Benchmarking supplier risks using Bayesian networks[J].Benchmarking:an international jour? nal,2011(3):409-427.

[38]ACQUAYE A,GENOVESE A,BARRETT J,et al.Bench? marking carbon emissions performance in supply chains[J]. Supply chain management:an international journal,2014(3):306-321.