中小學教師學習力測評工具開發與驗證研究

李寶敏 宮玲玲 張士蘭

(1.華東師范大學教育學部 上海 200062;2.上海市格致中學 上海 200001)

一、問題提出

終身學習是中小學教師適應教育改革發展與自身專業發展的必由之路。教師專業發展是自我完善與不斷學習的過程。在專業成長過程中,教師需要借助不斷的給養及外部支持來實現專業發展的進階。當前,在國家大力推進新時代教師隊伍建設之際,教師學習與發展受到前所未有的高度重視。中小學教師要做新時代的合格教師,成為政治素質過硬、業務能力精湛、育人水平高超的高素質教師,需要喚醒終身學習意識,提升學習力,成為有意識、有能力的主動學習者,以實現專業上的自我發展與突破。然而,管窺現實,教師教育實踐中遭遇的困境與難題是:教師學習主動性與內驅力不足,經驗借鑒力、學以致用的情境轉化力不夠,實踐創新與創造力缺乏等。中小學教師學習力不足成為制約中小學教師學習與發展的瓶頸。學習力是教師學習與發展的核心內驅力,學習力決定發展力。中小學教師學習力不僅直接關系到教師自身專業發展的高度,也會直接影響到學生的學習與發展。實踐與研究表明:教師學習力缺失與不足,成為影響教師自身發展和學生學習與發展的瓶頸。在終身學習與專業發展的雙重背景下,中小學教師學習力成為值得研究的重要課題。提升教師學習力,讓教師學會學習,成為有意識、有能力的主動學習者,實現專業上的自我發展與突破,既是一個實踐性命題,也是新時代提出的基本要求。

研究與實踐表明:教師學習成為教師專業發展的主要途徑。通過學習,教師不僅可以在教育智慧、教學實踐和道德方面得到更好的成長,還可以改善為師的工作態度和角色認知,使自己成長為對復雜教學情境有很強感悟力和解決問題本領的教師。學習力是中小學教師學習與發展的重要影響因素。當前,中小學教師學習力如何?如何開發有效的工具進行測評?本研究在建構中小學教師學習力模型的基礎上,開發了新時代中小學教師學習力測評工具,以期為教師教育和教師學習力提升提供針對性的測評依據。

二、新時代中小學教師學習力模型構建

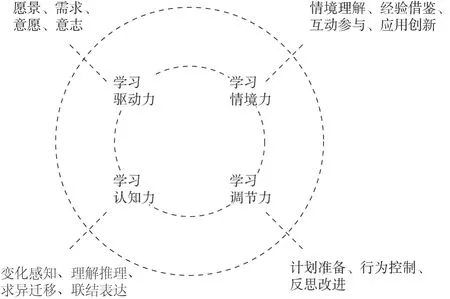

“學習力”是學習型組織中的重要概念,源于美國福瑞斯特教授(Jay Forreste)1965年的構想,隨后在管理學領域得到廣泛應用,逐漸遷移到教育學、心理學領域。學習力的內涵較為豐富,也隨著研究領域的變化而變化,但其結構框架存在著一定的共性。目前,較權威的學習力框架有“四要素說”“七要素說”“綜合體說”等。克萊斯頓(Guy Claxton)提出學習力應具備四個要素,分別是順應力(resilience)、策應力(resourcefulness)、反省力(reflection)、互惠力(relationships),以促進學習者的學習智慧生成。“七要素說”是柯妮卡(R.D.Crick)等人基于“四要素說”而提出的,包括變化和學習(changing and learning)、關鍵好奇心(critical curiosity)、意義形成(meaning making)、創造性(creativity)、學習互惠(learning relationships)、策略意識(strategic awareness)、順應力(resilience)。[1]美國哈佛大學的柯比(W.C.Kirby)教授在其專著《學習力》一書中對學習力的內涵進行了解讀,建構了包含學習動力、學習態度、學習方法、學習效率、創新思維和創造力的學習力“綜合體說”。[2]在此基礎上,部分教育領域研究人員提出教師學習力的構成要素,如:樊香蘭等人在研究中提出教師學習力包括“學習動力”“學習毅力”“學習能力”[3];崔振成提出了包含反思、接納、探究力與生成力的教師學習力框架[4]。本研究借鑒國內外學習力研究的有關成果,形成中小學教師學習力整體框架,將學習力分為四個維度:學習驅動力、學習認知力、學習調節力、學習情境力,分別體現學習的四大系統:即動力系統、認知系統、調節系統、情意系統[5]。該框架整合了認知、情意、自我與人際四個領域,有利于發展教師的深度學習能力。

本研究從學習驅動力、學習認知力、學習調節力、學習情境力四個維度,構建了包括15個能力項的新時代中小學教師學習力內容要素。具體如圖1所示。

圖1 新時代中小學教師學習力發展模型

(一) 學習動力系統:驅動力

學習驅動力是激發中小學教師學習的動力系統,是引發與激發新時代中小學教師持續學習的關鍵,包括學習愿景、興趣、信念、成就目標等,直接影響到中小學教師的學習行為。(1)愿景:具有清晰的專業發展愿景與職業理想目標,將學習作為實現教師職業目標與專業理想的重要途徑,愿意通過規劃有效的學習,并通過具體的行動來實現。(2)需求:需求是指通過學習可以滿足教師的相關期望,包含學習興趣、所預設的成就目標等。興趣是指教師對專業學習的一種積極正向的認識傾向與情緒狀態,是推動新時代教師學習求知與發展的一種內在力量。目標是指教師對學習活動及其目的具有一定的知覺與定向,能感知從事學習活動的理由及其目標方向。(3)意愿:堅信學習對自己的職業發展、能力提升和所追求的發展目標的正確性,具有為之付出努力的意向與意愿。(4)意志:在投入學習活動時,具有較強的意志力,能夠排除干擾,自覺克服學習上的困難,具有不怕挫折的韌性和持之以恒的毅力。

(二) 學習認知系統:認知力

學習認知力是新時代中小學教師對學習的理解和意義價值的認識,以及教師學習發生、發展的過程,能夠根據需要綜合運用多種方法或策略進行學習,包括變化感知、觀察、判斷與決策、聯系與聯結等能力。(1)變化感知:認識到變化對自身學習與發展帶來的挑戰與影響,對教育情境變化與自身專業發展需求有明確的認知,把握學習方向,對自身學習與發展具有一定的認知與預期。(2)理解推理:教師對日常教育情境中的事件具有敏銳的觀察力與體察力,能運用一定的觀察方法,觀察教育情境及學生,進而形成自身的認識與教育理解,將其作為促進自身學習的資源與契機。(3)求異遷移:教師在學習中能進行獨立思考,善于探究事物現象背后的原因,能突破常規性思維,善于質疑提問,對學習情境進行理性的分析和判斷,進而采取積極的行動。(4)聯結表達:教師在學習中能夠將所學知識與應用情境聯系起來,關注知識之間的內在聯系性,并基于已有經驗,將已知與未知聯系起來,將自我經驗與他人經驗聯系起來。

(三) 學習調節系統:調節力

學習調節力是指中小學教師學習過程中的規劃、管理、反思與調節能力。新時代中小學教師不僅能感知學習目標,還能科學地制訂計劃、預計結果、選擇策略、預見問題及尋求解決方法。在學習活動過程中,他們能及時評價、反饋學習活動過程及結果,并能根據問題,采取相應的措施,及時作出修正調整。(1)計劃準備:教師在學習中能有效準備計劃與規劃,通過對自身學習目標的感知,選擇學習策略、時間安排和對結果的預期。(2)行為控制:教師能夠對學習過程進行實時監控、記錄、管理,對學習結果和預期目標的差距進行省察和分析。(3)反思改進:教師有較強的反思意識,會進行系統化反思,對學習過程和學習結果進行正確的自我評價、結果歸因分析,并可以根據不同情境,動態調整學習行為、方法與策略,使學習行為向著預期的結果發展。

(四) 學習情境系統:情境力

學習情境力是指中小學教師學以致用、用以促學的能力,教師提升自身專業實踐活動的能力,包括情境理解力、經驗借鑒力、問題解決與研究能力、實踐轉化力等。(1)情境理解:從復雜的教育情境中捕捉問題,用一定的教育理論、教育立場或視角分析、解釋教育情境。(2)經驗借鑒:對自我經歷與經驗的領悟、反思、理解、提升與發展、改造與行動,對他人經驗的嵌入、借鑒、融合。(3)互動參與:積極參與同伴交流,在學習與實踐共同體中愿意分享自己,向他人學習,能獲得專業成長的力量。(4)應用創新:對教育變革中的新理念、新問題、新情境,能夠積極探索與應用創新;對問題進行批判性思考,提出自己獨到的見解,形成自己獨特的教育風格與教育思想。

三、中小學教師學習力自我測評工具開發

(一) 自評工具的開發與修訂

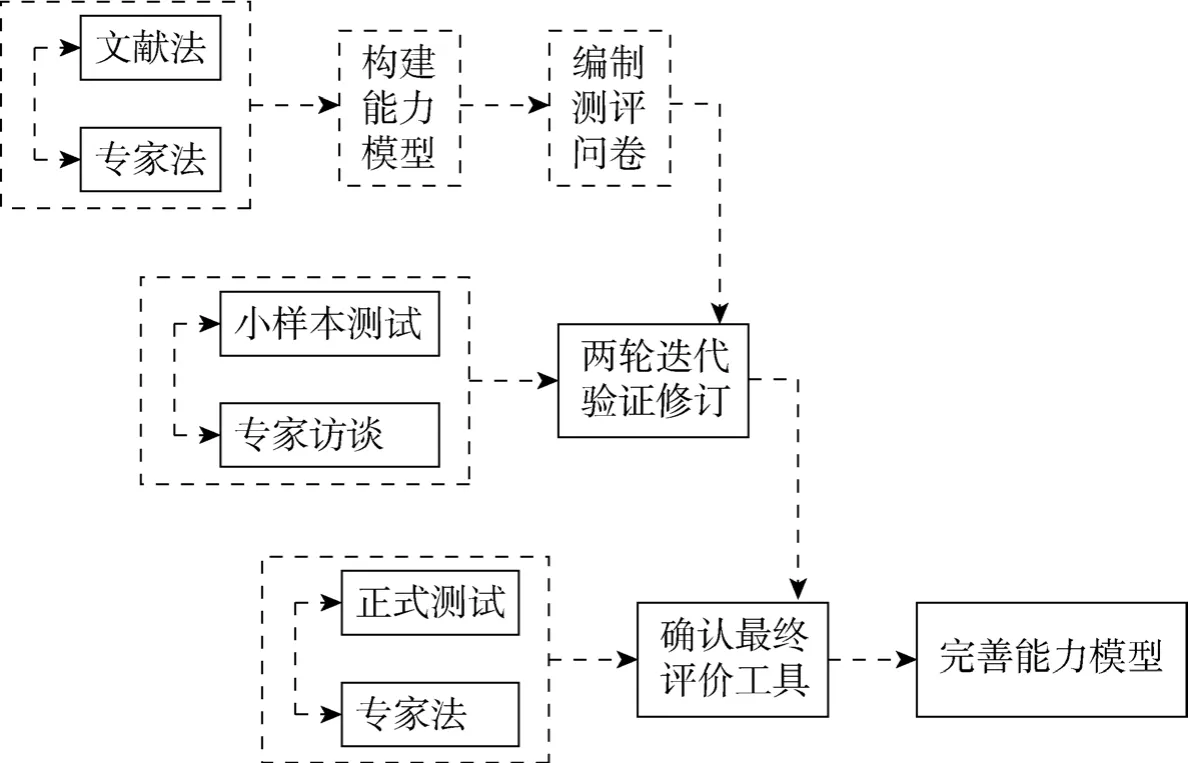

中小學教師學習力測評工具的開發過程如圖2所示。首先,通過文獻研究、專家咨詢、問卷調查、多輪研討及修訂,構建了中小學教師學習力模型,并在此模型基礎上開發了能力測評問卷。其次,在問卷驗證修訂過程中,采用迭代方法,展開兩輪小樣本的測評,依據反饋信息及數據分析結果,進行修訂,完善測評工具。為了保障測評工具的科學性與合理性,每一個題項的修訂均經過專家組的研討論證與學員的試測。綜合上述分析過程,確立了中小學教師學習力的核心能力項及測評工具。[6]

圖2 中小學教師學習力測評工具開發過程

(二) 測評對象

測評對象為一線中小學教師。目前,已接受兩輪測評:第一輪測評對象為15465人;第二輪測評有效樣本為21764份,有效測評率為99.48%。本次測評調查采用隨機抽樣的方法選擇樣本,為了增強樣本的代表性,盡量選擇不同年齡階段與任教學科的教師樣本進行抽樣測評。

(三) 數據收集與分析

測評數據采用集中填寫與分散填寫相結合的方式,針對測評數據進行嚴格篩選,剔除無效數據,最后進行數據統計分析。本研究采用SPSS工具對數據展開項目分析、探索性因素分析及信度分析,采用Mplus工具對數據結構展開驗證性因素分析[7]。

四、結果分析

本研究根據兩輪預調研的數據和專家意見對教師學習力測評工具進行了結構調整,刪除無關題項,調整各維度的題項內容,最終形成了正式的測試版量表,并通過正式測試來完善量表結構,形成正式的中小學教師學習力測評工具。

(一) 項目分析

首先,對量表進行遺漏值檢驗。全部的15465名受測者未產生遺漏,表示該量表的題項表述均符合受測者的認知水平,受測者未遭遇填答困難,無須刪除題項。其次,分別對學習力動力系統、認知系統、調節系統、情境系統進行描述性統計、極端組比較與同質性檢驗,刪除部分不合格題項。對各題項進行描述性統計,顯示題項的基本性質,篩選出測驗項目中鑒別度不足的題目。通過描述性統計篩選出同時滿足以下標準的題項:(1)題項平均數明顯偏離(項目平均數超過總體平均數的正負1.5個標準差);(2)低鑒別度(標準差小于0.70);(3)偏態明顯(偏態系數接近正負1)。對各題項進行極端組比較,篩選出t檢驗未達到顯著性的題項。對各題項進行同質性檢驗,篩選出與總體內部一致性欠佳的題項(內部一致性系數低于0.30)。經過項目分析描述性統計、極端組t檢驗與同質性檢驗,篩選出指標不合格的題項為A1-7、A2-1、A2-8、A3-5、A3-6、A3-8、A3-9、A4-6、A4-11、A5-2、A5-5、A5-6、B1-4、B5-4、C3-1、C3-2、D6-1。經項目分析后,刪除此17道題項,并重新對問卷題項進行編號,進行模型的探索與驗證。

(二) 模型的探索與驗證

本研究根據正式調研數據,對量表的題項進行探索與驗證,調整量表各題項所在維度,刪除不適當題項,形成最終的正式量表。為檢驗中小學教師學習力測評工具的潛在結構及其對教師學習力的影響,本研究將正式測驗結果一分為二,進行探索性因素分析和驗證性因素分析。

1.探索性因素分析

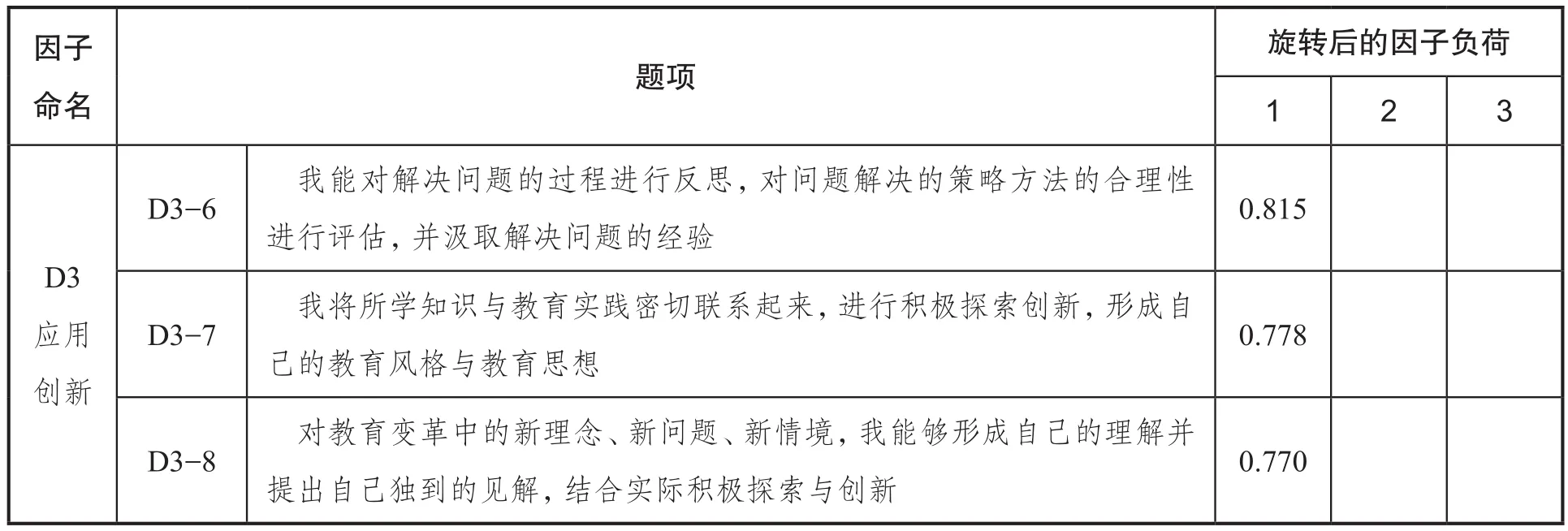

本研究對中小學教師學習力測評工具中的4個維度進行探索性因素研究,揭示各維度間的潛在結構。4個維度的KMO值均大于0.80,達到“良好的”標準,這表示變量間有共同因素。此外,量表巴特利特球形度檢驗的近似卡方值達到0.05顯著水平,這表示總體的相關矩陣間有共同因素,適合進行因素分析。每個題項的MSA值也大于0.50,且各成分抽取主成分后的共同性均大于0.20,變量均具有一定影響力,這說明教師學習力的四個能力子項適合進行因素分析。在探索性因素分析中,本研究采用主成分分析法對數據進行因子分析,并對因素負荷矩陣正交旋轉,將特征值大小和前期理論研究基礎預設的能力項作為因子提取標準。通過因素分析,研究者篩選出因子負荷過低(小于0.40)和多重負荷的(兩個及以上因子負荷同時大于0.40。)題項。專家根據篩選結果進行研討,決定是否刪除異常題項。研究者根據同一維度提取的因子和各題項的分布,進一步對該測評工具的潛在結構進行解釋。

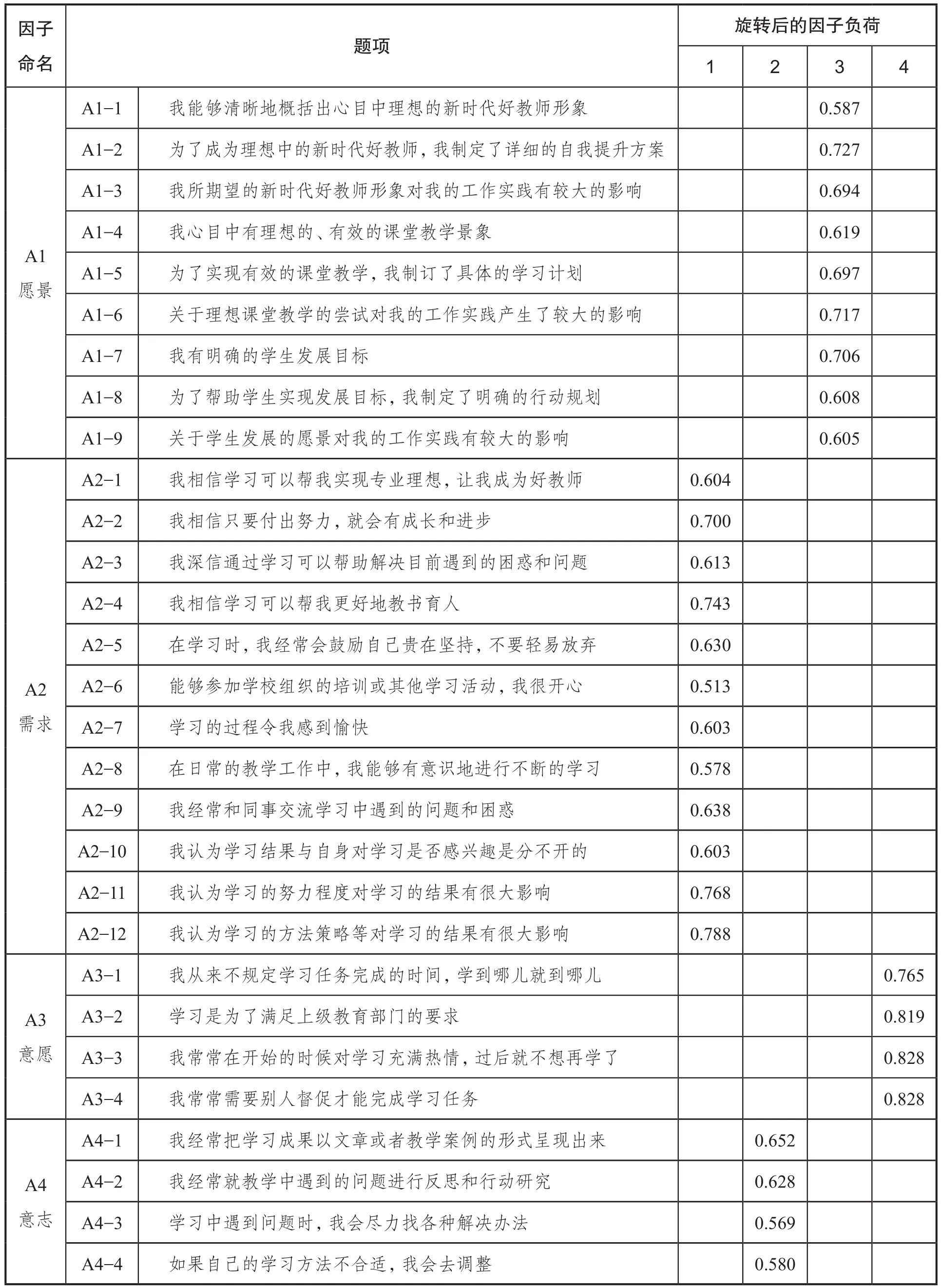

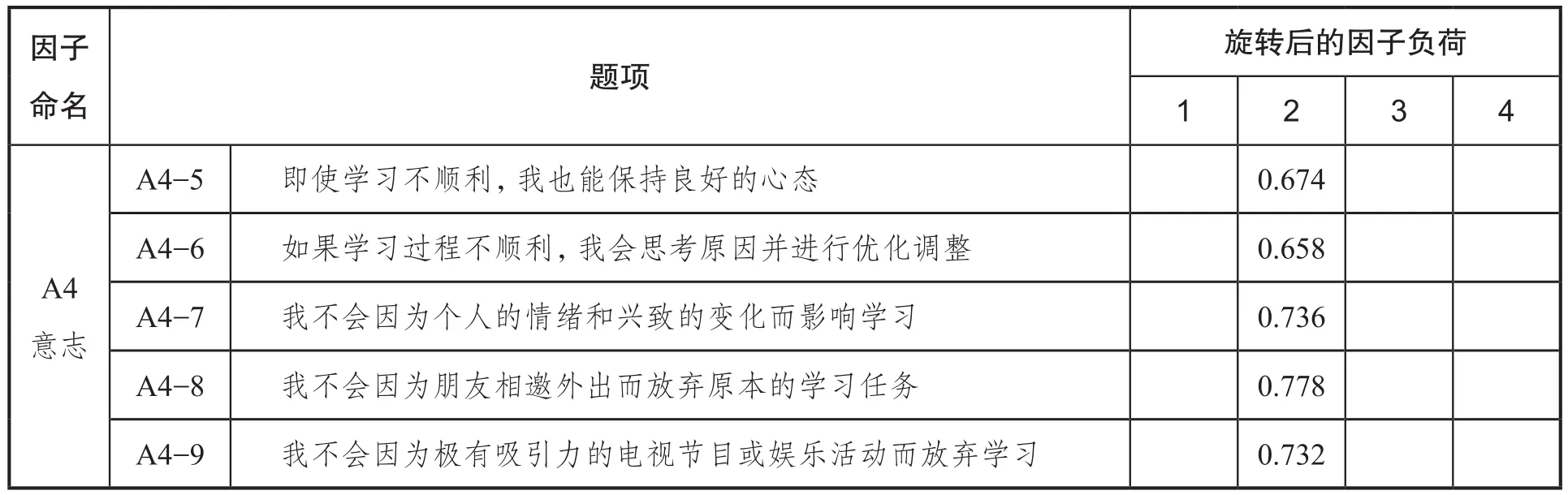

(1) 動力系統

根據理論研究成果,中小學教師學習力動力系統設置了4個維度。研究者通過探索性因素分析對其進行歸類,提取了4個共同因素,分別為愿景、需求、意愿和意志,與理論預設相一致。其中,A1維度為教師專業發展的愿景,共設置了9道題項,考察教師是否將學習作為實現教師職業目標與專業理想的途徑以及是否愿意通過規劃有效的學習與具體的行動策略來實現。A2維度為教師學習的需求,共12道題項,包括教師的學習期望和學習興趣、所預設的成就目標等。A3維度為教師學習的意愿,共4道題項,主要考察教師愿為學習付諸多少努力。A4維度為教師學習的意志,主要考察教師在投入學習時的意志力,包括排除干擾、克服學習困難和應對挫折等9道題項。

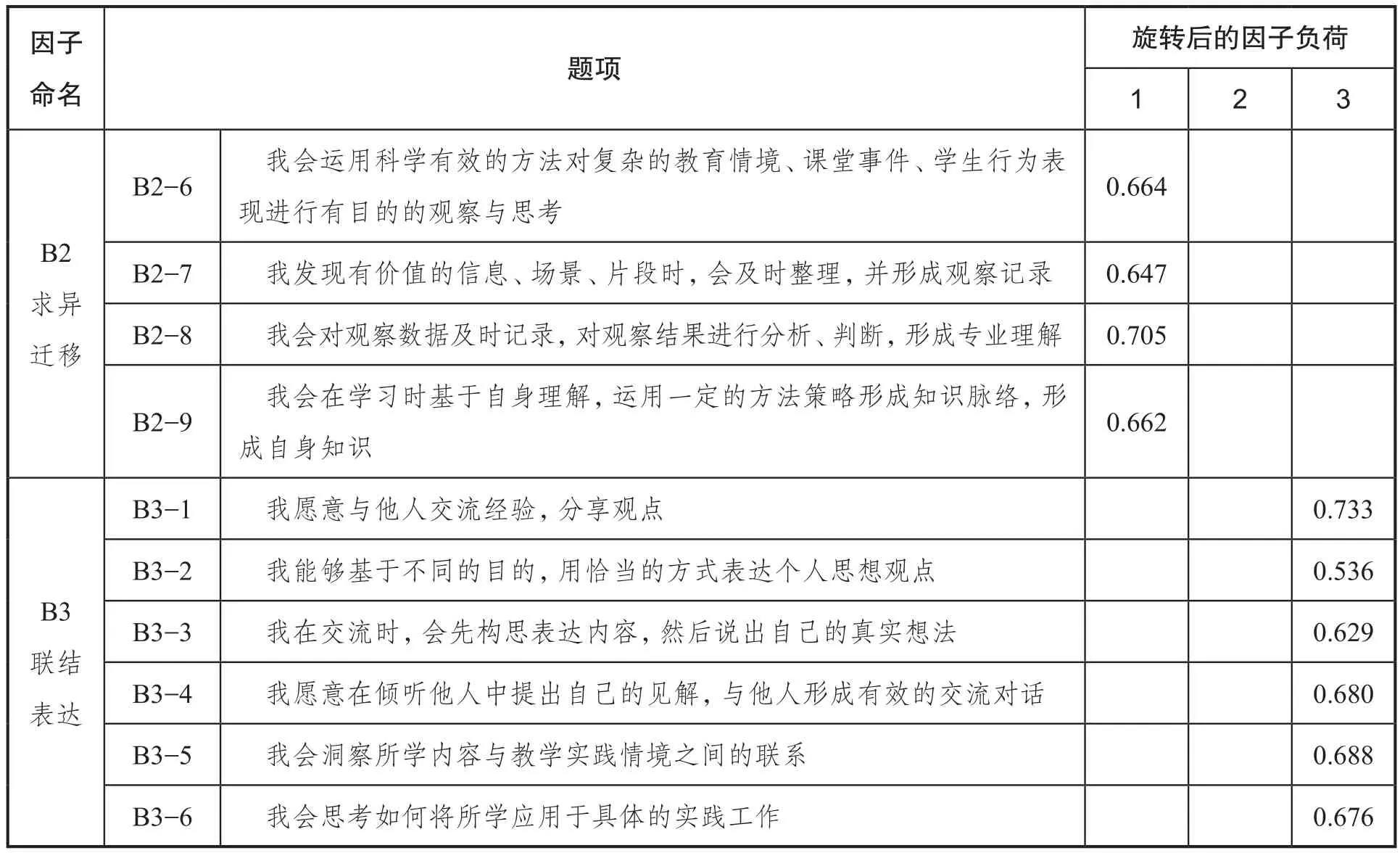

(2) 認知系統

中小學教師學習力認知系統中B1-5、B2-5、B2-6題項在多因素上雙重負荷,經專家討論,確實存在語意模糊,所以刪除這3道題項后,進行探索性因素分析。認知系統預設了4個維度,分別為變化感知、理解推理、求異遷移和聯結表達。根據刪除3道雙重負荷題項后的探索性因子分析,共提取了3個共同因子,變化感知和理解推理合并為一項。其中,B1維度為感知理解,共9道題項,考察教師對學習過程的變化感知,對學習的價值理解、內容理解等。B2維度為求異遷移,共9道題項,考察教師是否能進行獨立思考,突破常規性思維,質疑提問,并將情境、信息、知識等與自我經驗進行連接,轉化成個人理解,建構意義。B3維度為聯結表達,共6道題項,考察教師的分析、判斷與行動決策能力,關注教師能否運用歸納、演繹等邏輯思維能力,將所學內容與真實的事實或活動連接起來,形成系統化的思想觀念并進行表達。

表1 中小學教師學習力動力系統

(續表)

(續表)

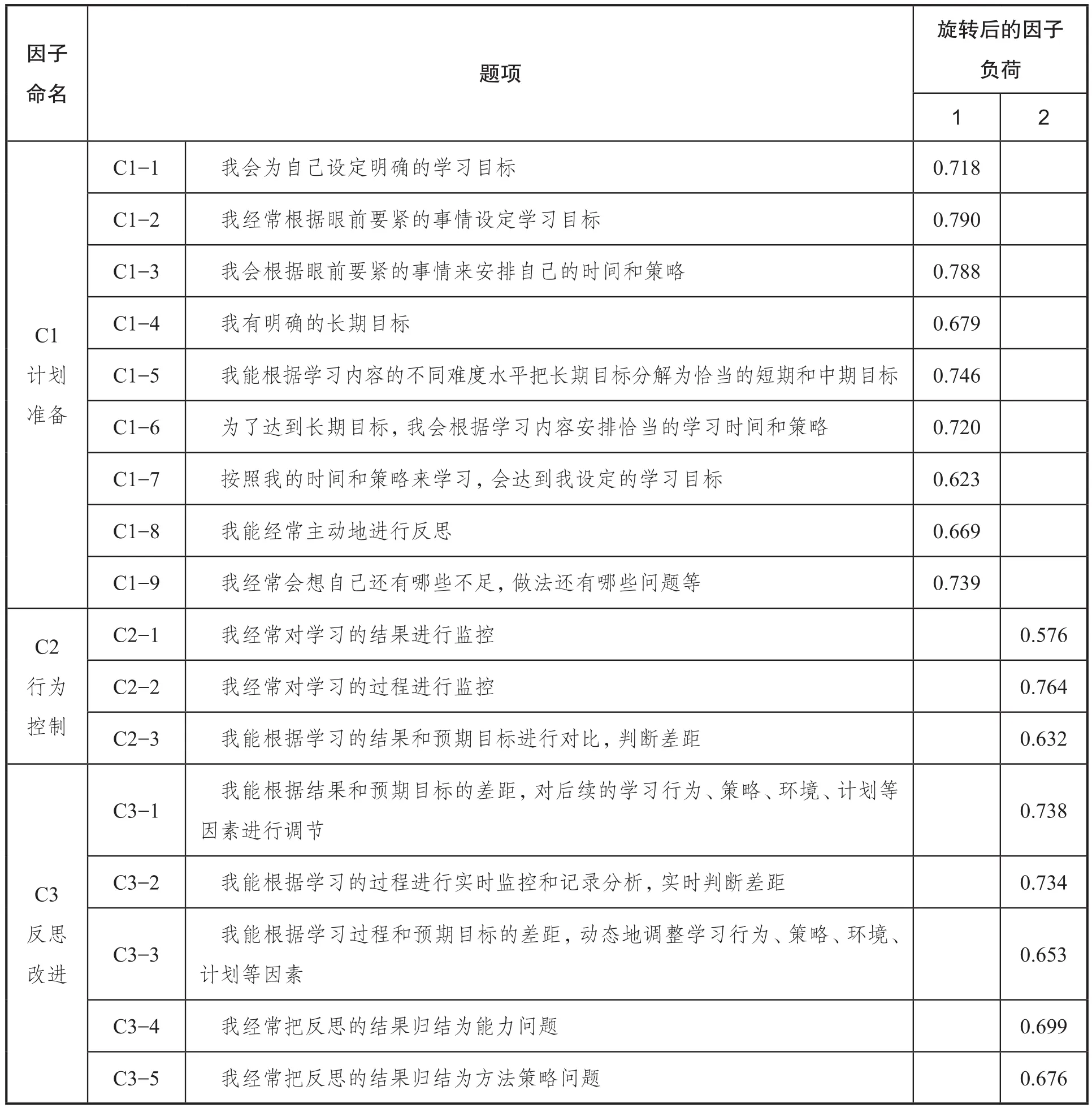

(3) 調節系統

中小學教師學習力調節系統中預設了3個維度,分別為計劃準備、行為控制和反思改進。其中C1維度為計劃準備,共9道題項,考察教師對自身學習目標的感知、學習策略和時間的安排以及對結果的預期。C2 維度為行為控制,共3道題項,考察教師能否對學習過程進行實時監控、記錄,對學習結果和預期目標的差距進行深入的對比分析。C3維度為反思改進,共5道題項,考察教師能否進行歸因分析與改進,并根據不同情境動態地調整行為、方法、策略、計劃、環境等因素,使行為向著預期的結果邁進。經探索性因子分析后發現,C2行為控制與C3反思改進維度屬于同一共同因子,而根據理論研究,雖然這兩個維度歸于同一因子,但在教師學習力調節系統中仍屬于兩類不同能力,因此仍然在同一因子下區分為兩個維度,而C2與C3歸類為同一因子表明教師學習中的反思并不是在學習之后單獨進行的,而是應該貫穿教師學習的各階段,在反思中改進,螺旋式上升。

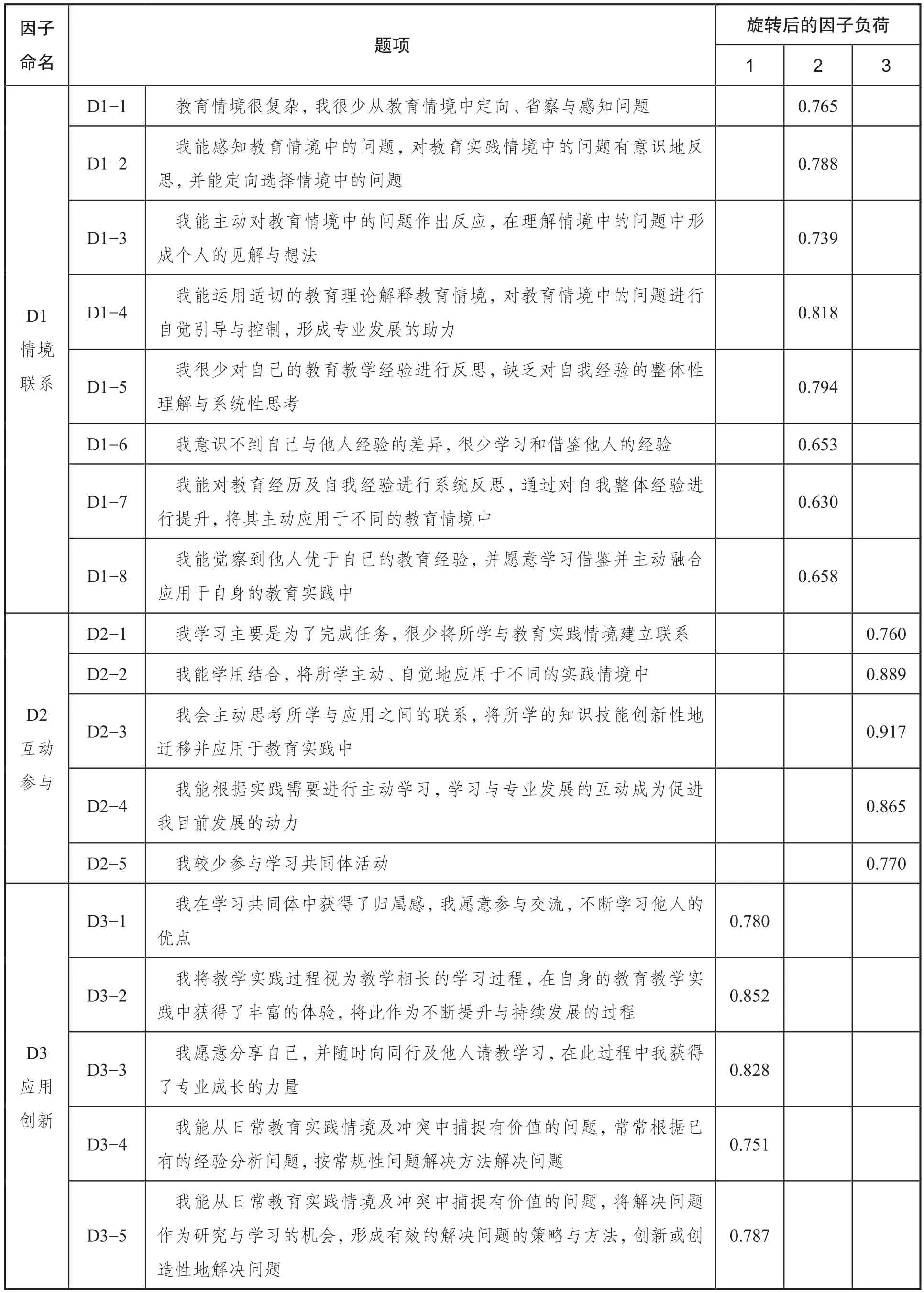

(4) 情境系統

根據理論研究,學習力情境系統劃分為情境理解、經驗借鑒、互動參與、應用創新4個維度。經過探索性因子分析,情境理解和經驗

表3 中小學教師學習力調節系統

借鑒的題項屬于同一因子,因此合并后的情境系統共3個維度,分別為情境聯系、互動參與和應用創新。其中,D1維度為情境聯系,共8道題項,主要考察教師能否從復雜的教育情境中捕捉問題,用一定的教育理論立場或視角分析、解釋教育情境的能力。D2維度為互動參與,共5道題項,主要考察教師是否積極參與社會交互,以及在學習與實踐共同體中愿意分享自己,向他人學習,能獲得專業成長的能力。D3維度為應用創新,共8道題項,主要考察教師對教育變革中的新理念、新問題、新情境能夠積極探索與創新的能力,關注教師能否對問題進行批判性思考,提出自己獨到的見解,形成自己獨特的教育風格與教育思想。

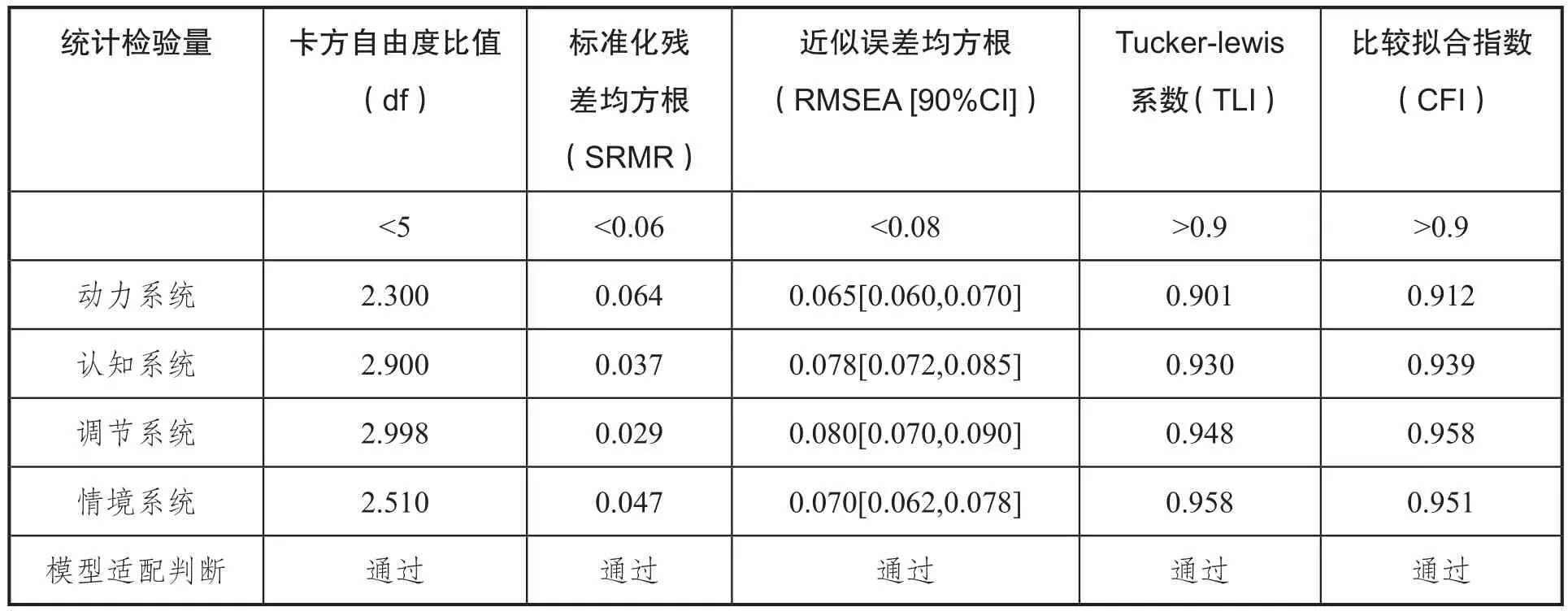

2.驗證性因素分析

本研究運用Mplus軟件對隨機分半的另一半數據進行驗證性因素分析,對探索性因素分析得到的能力模型進行檢驗。通過進一步調整,能力模型達到擬合優度模型水平。由于教育、心理問題比較復雜,一般認為個別數據在擬合指標上下浮動較小時也可接受。驗證性因子分析表示,除了個別指標在模型擬合可接受范圍內略微浮動外,教師學習力的四個能力維度的df、SRMR、RMSEA、TLI、CFI指標均達到標準范圍。各項指標檢驗結果顯示,本研究所建立的教師學習力模型有良好的擬合性,模型合理。(見表5)

表4 中小學教師學習力情境系統

(續表)

表5 驗證性因素分析

(三) 問卷信效度檢驗

1.信度檢驗

量表各維度的克隆巴赫系數(內部一致性系數)均大于0.85,且量表的克隆巴赫系數為0.988,說明問卷具有較高的信度。

2.效度檢驗

(1) 內容效度

本研究針對量表內容效度確立的兩個階段進行了嚴格把控。在量表制定階段,研究者以相關研究為基礎,對量表的維度進行界定,同時邀請專家對量表結構和題項進行調整修訂。在量表內容效度的評價階段,研究者對華東師范大學開放教育學院的學員開展了多輪測試,對量表的項目進行驗證和審查。同時,專家組對量表項目反復審閱和修訂,經過“分析—修訂—驗證”多次迭代,確保量表的各個項目具有較好的代表性,能比較準確地測量教師學習力水平。因此,本量表具有較高的內容效度。

(2) 結構效度

本研究采用項目分析法、探索性因素分析法、驗證性因素分析法,對量表各題項的區分度及數據結構進行了嚴格的篩選和檢驗,并通過多輪測試、反復迭代,不斷修正教師學習力模型。以上措施較好地保證了量表的結構效度。

五、結語

本研究針對中小學教師學習力測量工具的開發,經過“文獻研究—模型建構—量表開發—量表及模型檢驗—修訂完善”五個階段,并有多位專家的修改建議,保障了研究過程的規范性與嚴謹性,確保了研究結果的科學性與合理性。綜合理論分析、專家論證及數據分析檢驗,本文首先構建了中小學教師學習力模型,并針對中小學教師學習力進行探究式因子分析,最終得到中小學教師學習力量表,由動力系統、認知系統、調節系統、情境系統4個維度組成,共96個題項。動力系統是中小學教師學習的內驅力與動力,認知系統是中小學教師學習的方法系統,調節系統是中小學教師學習的元認知方法系統,情境系統是中小學教師學習的應用激發系統。基于上述能力模型開發的中小學教師學習力自評量表,經過多輪迭代與試用驗證,證明具有良好的信度與效度,可以作為中小學教師學習力測評工具。