面向課堂教學評價的形式化建模與智能計算

張立山 馮碩 李亭亭

摘要:隨著課堂教學從固化單一的教師傳授,向強調小組協作參與的教學轉變,如何面向以協作學習為基本特征的課堂實施形成性評價已成為教學評價改革亟需解決的問題。在智能技術支持下,形式化建模可以將復雜多變的課堂教學過程解構,形成數理模型;智能計算可以通過算法評估學生學習狀態,并根據教學原則生成教學輔助信息。二者的結合可以促進人類智能與機器智能的有效融合,形成人機協同的課堂評價機制。面向課堂教學評價的形式化建模與智能計算通用架構,自下而上包含教與學行為的感知和存儲、教與學行為評估模型的構建、教與學狀態的智能計算和教學輔助信息的生成四個部分。前兩部分著重對教育情境和問題的表征,是形式化建模的關鍵步驟;后兩部分著重具體技術路線的實現,是智能計算的具體過程和功能體現。整個系統以教與學行為的感知和存儲為基礎,通過構建評估模型,確定模型的輸出;然后引入智能算法對模型進行計算,達成對教與學狀態的評估;最后根據相應教學原則,自動生成輔助教師進行課堂教學評價的信息。該通用架構以及人機協同教學、評價機制的進一步完善需要研究者攜手教師進行“共同設計”,協同教育學、計算機科學、心理學等多學科進行交叉研究。

關鍵詞:課堂教學;智能教育;智能計算;形式化建模;形成性評價

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2021)01-0013-13? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.01.002

基金項目:科技創新2030——“新一代人工智能”重大項目“混合增強在線教育關鍵技術與系統研究”(2020AAA0108804);國家自然科學基金青年項目“項目式學習輔助系統的學生模型研究”(61807004)。

作者簡介:張立山,副研究員,碩士生導師,華中師范大學人工智能教育學部、國家數字化學習工程技術研究中心(湖北武漢 430070);馮碩、李亭亭,碩士研究生,華中師范大學人工智能教育學部、國家數字化學習工程技術研究中心(湖北武漢 430070)。

一、問題的提出

教育評價是教育發展的指揮棒,事關教育發展的方向。2020年10月,中共中央、國務院印發了《深化新時代教育評價改革總體方案》,提出要克服“唯分數”等頑瘴痼疾,“改進結果評價,強化過程評價”(新華網,2020)。課堂教學評價是教育評價體系的重要一環,實施什么樣的課堂教學評價體現了我們提倡什么樣的課堂。目前課堂教學評價主要有總結性評價和形成性評價兩種方式。總結性評價旨在判斷課程結束時學生已達到的成就,形成性評價意在對教與學的每個階段提供反饋和糾正(Bloom,1969)。后者由于注重對學生學習過程證據的收集與分析,可以使學生個體得到更多的關注與更精細化的幫助與支持,因而成為課堂教學評價改革的焦點。本文的“課堂教學評價”也主要聚焦于課堂中的形成性評價。

傳統的課堂形成性評價在實施過程中,面臨諸多困難。一方面,傳統的形成性評價技術和策略對教師提出了很高的要求,需要其具備證據思維,并在教學的同時觀察和記錄學生的過程表現(趙士果,2013)。這增加了實施形成性評價的難度。另一方面,課堂觀察記錄、活動記錄、檔案袋等傳統形成性評價技術采用紙質材料,填寫、收發和整理等過程十分耗時,且對學習制品等評價材料的貯存也較為困難。近些年,盡管部分課堂教學系統或學習管理系統創造了電子形式記錄過程數據的條件(宋飛,2008),但仍未從根本上解決形成性評價的推行難處。因為這些評價技術只關注了評價的收集數據環節,未能系統解決教師實施形成性評價的問題。

隨著信息技術深入課堂,翻轉課堂、問題解決學習、項目式學習等以學生為中心、以培養學生高階能力(如協作探究能力、創新能力等)為主要目標的新型教學模式紛紛涌現。這些課堂的學習任務和活動往往比較復雜、難度較高,所以分組協作解決問題、共同創造學習制品是常見的方式。同時,這種復雜教學活動的開展需要教師能夠根據學生的學習進程及時調整教學策略。這些都對課堂教學評價的智能化提出了較高要求。如何面向以協作學習為基本特征的課堂實施形成性評價已成為課堂教學評價改革迫切需要解決的問題。

一些研究人員提出用形式化建模與智能計算來更系統地幫助和支持教師,以形成人機協同的課堂評價機制。形式化建模方法起源于軟件工程,旨在對軟件開發流程進行梳理基礎上的建模表征,實現軟件設計、開發和驗證等的標準化(王戟等, 2019)。對課堂教學進行形式化建模需要依據軟硬件設備采集數據,按照一定的標準建立數據集,并在此基礎上,針對實際課堂需求,明確模型的輸入和輸出狀態。智能計算是引入機器學習、深度學習等智能算法對建模后的輸入數據進行計算,得到以數學表征的輸出狀態,并籍此分析學習者潛在學習特征和規律的過程。在課堂教學評價中,形式化建模就是對課堂教與學的行為進行符號表征,形成數理模型;智能計算則是對所表征的教與學行為進行分析計算,輔助教師進行課堂教學評價。二者的聯動既可以在課堂教學評價的證據收集和解釋環節實現自動化,又可以在實施教學行為環節給予教師支持,因而成為了課堂教學評價改革的重要方向。

二、典型課堂教學評價系統與架構

在智能技術的支持下,課堂管理系統發展迅速。考慮到提供課堂教學評價的課堂管理系統必須具備實時分析、評價學習過程,為教師提供反饋信息等基本功能,我們通過調研總結了國內外6種典型智能教學或管理系統(見表1)。其中,Lynnette是一個專門教授學生求解線性方程的智能導學系統(Long et al.,2013),Lumilo是一款能可視化呈現信息并進行一定虛擬交互的智能眼鏡(Holstein et al., 2019),二者通過一定機制可以幫助教師實時感知學生的信息;FACT系統是可以支持學生進行數學問題協作解決,同時增強教師感知和控制能力的智能課堂管理系統(VanLehn et al.,2019);雨課堂通過采集學生課前、課中和課后學習信息,輔助教師教學(王帥國,2017);Spinoza通過分析學生編程過程中的實時代碼和操作行為,給予學生和教師指導與幫助(Deeb et al.,2018);SAIL Smart Space(Tissenbaum et al.,2019)和MTClassroom(Martinez-Maldonado et al.,2014)都是智慧教室,可實現學生在觸摸式桌面學習,內置的軟件對學生學習進行實時分析并發送給教師,教師使用平板電腦的儀表盤程序實時查看學生狀態和控制活動流程。

研究對上述6種典型智能系統的輸入數據、輸出狀態、支撐設備和計算路徑進行了梳理和比較。結果發現,這些系統基本都以學生的操作行為、答題記錄為輸入數據,并通過一定的計算方式,為教師提供學生在認知、學習狀態和與他人協作方面的信息與指導。在計算路徑上,這些系統都遵循了形式化建模與智能計算的思想,且不單關注了學生在課堂上的個人學習行為和小組協作學習行為,還為個人、小組和班級三個層級活動的轉換提供了支持。

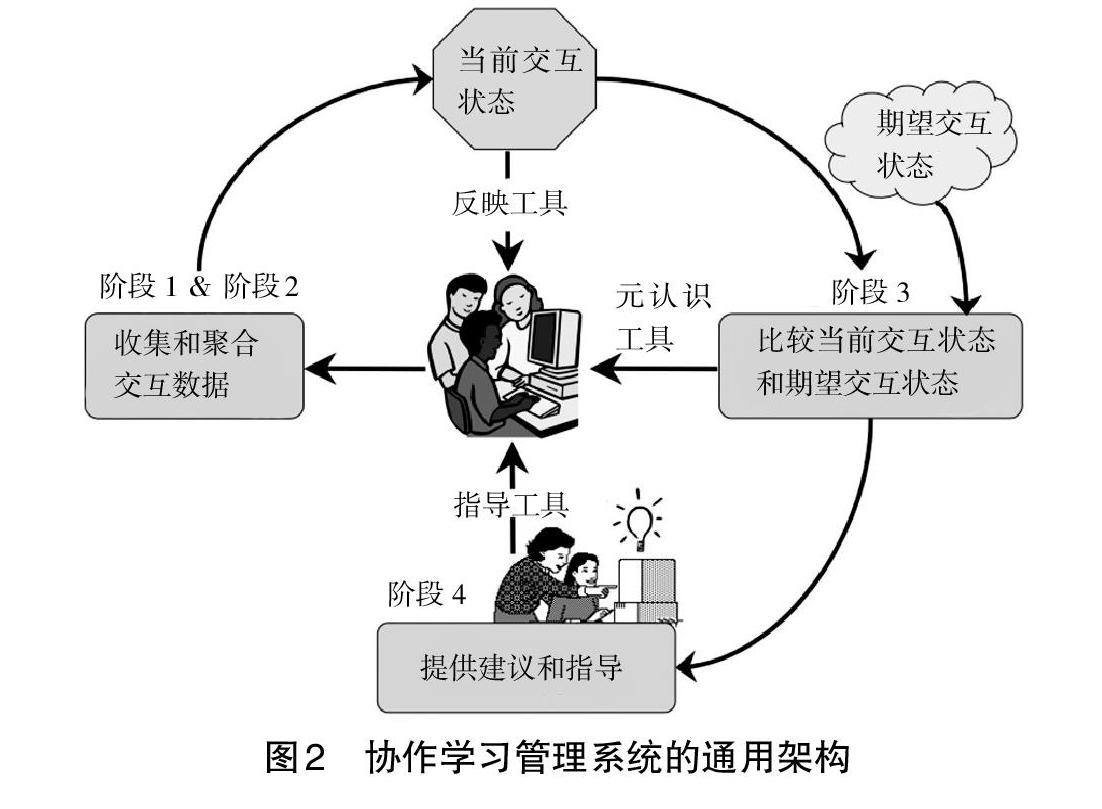

在實際課堂中,學生可能在個體學習和協作學習之間相互切換,因此面向課堂教學評價的智能系統需要同時關注這兩種學習的過程。面向一對一個性化教學的智能導學系統通用架構規定其通常需要實現四個方面的主要功能 (VanLehn,2016),如圖1所示:第一階段,表現(Performance),監測學生的知識表現;第二階段,反映(Mirror),將學生的實際表現反饋給學生,促進學生反思;第三階段,評估(Assessment),對學生表現進行測評;最后,干預(Intervention),根據測評結果,給予學生教學干預。協作學習管理系統同樣需要實現四個方面的功能(Soller et al.,2005),如圖2所示:第一階段,收集和聚合學生交互數據;第二階段,進行數據整合,實現學生交互的可視化,以確定學生當前交互狀態;第三階段,計算學生實際交互與期望交互的異同;第四階段,生成教學干預,提供建議和指導。從形式化建模與智能計算的內涵看,智能導學系統和協作學習管理系統通用架構的前兩個階段屬于形式化建模范疇,后兩個階段屬于智能計算范疇。可見,支持這兩類學習行為的系統的通用架構是互通的,我們可以這兩種通用架構為基礎,構建面向課堂教學評價的智能系統通用架構。

三、面向課堂教學評價的形式化建模與智能 計算設計

架構,是一類復雜系統的底層標準,是有關系統整體結構與組件的抽象描述,對具體系統的模塊實現具有指導意義。針對課堂教學評價的復雜性,我們在調研和分析典型系統基礎上,參考了智能導學系統和協作學習管理系統的架構設計,最終形成了面向課堂教學評價的形式化建模與智能計算通用架構,如圖3所示。該架構自下而上包含四個部分:教與學行為的感知和存儲、教與學行為評估模型的構建、教與學狀態評估的智能計算以及教學輔助信息的生成。前兩部分聚焦對教育情境和問題的表征,是形式化建模的關鍵步驟;后兩部分側重具體技術路線的實現,是智能計算的具體過程和功能體現。整個系統以教與學行為的感知和存儲為基礎,通過構建評估模型,確定模型的輸出,即狀態;然后通過引入智能算法對模型進行計算,達成對教與學狀態的評估;最后根據相應教學原則,自動生成輔助教師進行課堂教學評價的信息。

1.教與學行為的感知和存儲

形式化建模質量取決于高質量數據集的獲取,因此如何在課堂中對教師和學生的行為進行感知并以數據集方式進行存儲,是事關形式化建模效果的關鍵問題。課堂智能設備的日漸豐富創造了泛在式學習分析的條件,對網絡和物理兩個空間的教與學數據進行采集可以更全面反映課堂實際。

在網絡空間中,課堂軟件系統可以對教師和學生的課堂行為(如答題、記筆記、文字輸入等)進行捕捉,并通過一定的數據標準進行存儲。目前主要的數據標準有SCORM和xAPI兩種。SCORM(Shareable Content Object Reference Model)是數字化學習互操作性的行業標準,規范著在線學習內容和學習管理系統之間的通信方式(李青等,2013)。任何SCORM內容都可以在符合SCORM標準的學習管理系統顯示。此標準可以記錄學生的學習狀態、學習時間和學習效果(是否通過測試)等。但是因為學生在學習管理系統中的學習時間相對有限,SCORM并不能體現學生數字化學習的全貌。另一種數據標準xAPI(Experience API)則有效彌補了SCORM的不足,它不僅可以記錄學生在學習管理系統中的學習情況,還可以記錄學生在移動學習、游戲化學習、協作學習、混合學習等多種學習模式中的數據,使得記錄學生多種學習經歷成為可能(李青等,2013;唐燁偉等,2015)。xAPI在語法上采用三元組的形式(<行為人,動作,結果>)記錄教學活動中每一個參與者的所有行為動作,可以為后續進行數據挖掘與分析提供支持。

在物理空間中,可以利用眼動追蹤、腦機接口、皮電、心電傳感器等設備伴隨式采集師生的生理和行為數據。如眼動追蹤技術可以通過采集眼動數據,反映認知狀態。這種技術的典型設備是眼動儀,分為頭戴式和非頭戴式兩種。非頭戴式不與分析對象直接接觸,通過固定攝像機捕捉眼部運動相關數據,所以分析對象的活動被限制,適合在實驗場景應用(Lund,2016)。在課堂場景下,師生更適合佩戴頭戴式眼動儀(類似于眼鏡,如圖4),可以實時采集眼球運動和瞳孔反應等數據,后續通過智能計算可以反映師生的認知負荷等情況(Prieto et al.,2017)。腦電接口技術主要關注腦部活動,采集神經信號數據進行分析。與眼動追蹤技術類似,目前腦機接口技術呈現出兩種類似發展方向:一種是依賴固定裝置的測量技術,典型代表是功能性核磁共振(Ferrari et al.,2012)。這種技術可以深層次地反映腦部活動狀況,但缺點是不能在實際場景中應用。另一種是便攜式腦電設備(Ramadan et al.,2017),可以采集腦部淺層活動的信號,根據特定的頻率提取特定的腦電波,比如Alpha、Beta和Gamma波等。這些原始數據可以通過后續的計算分析,反映學生的注意力、情緒情感和認知負荷等情況。可穿戴傳感器也可以佩戴在手腕處,常用的有皮膚電活動傳感器和心電傳感器,分別采集皮膚電和心電數據。這些數據與學生的學習有一定相關性,可以通過分析計算相應情緒狀態(Fortenbacher et al.,2017)。這種傳感器一般類似于手環,學生可以佩戴在手上,不影響正常課堂活動。除可穿戴設備之外,固定設備如攝像機、壓力傳感器等也可以作為收集學生面部表情和身體姿態信息的工具,用于實時分析學生的情緒狀態(VanLehn et al.,2016)。這些設備的優勢是可以在不干擾教師和學生的情況下進行信息的采集。

2. 教與學行為評估模型的構建

在感知和存儲教與學行為數據的基礎上,對所獲得的信息進行數學表征,建立教學行為評估模型,是保證評價效果的關鍵。這個過程需要厘清智能模型輸出需求,即需要從顯性的教與學行為中挖掘什么樣的內隱狀態或心智模式。從學生層面來看,在以協作學習為主要形式的新型教學模式中,智能教學評價系統需要利用不同的向量表征學生的個體異常狀態、認知狀態和非認知狀態,以及小組的問題解決進度和協作情況。同時,也要對教師如何依據學生狀態做出教學干預以及干預的策略進行表征。

(1)個體異常狀態

學生個體常見的異常狀態包括離線、沉默和濫用提示等。當智能教學評價系統檢測到學生的離線狀態,需向學生發起離線提醒,并設置相應的離線保護機制,以防學生和小組的解決方案丟失。沉默狀態是系統在一定時間內,沒有監測到學生操作行為的情況。協作學習中一個常見且十分重要的問題就是小組中一些學生不積極參與,甚至是不參與。這就需要從系統監測角度對此進行跟蹤。濫用提示則是學生的“取巧”行為(Aleven et al.,2016)。針對復雜問題,智能系統會為學生設立提示機制,幫助學生攻克難題。恰當利用提示,將有助于學生找到正確解決問題的方向并減少認知負荷。但如果學生通過“投機取巧”和濫用提示解決問題,其知識水平和能力就得不到提高。因此,這種狀態也需要監測。

(2)個體認知狀態

學生的學習認知狀態是指學生關于某一問題或知識點的理解和掌握程度。表征學生的認知狀態一般是在特定系統中,學生進行答題,系統根據學生的答題情況進行評價。認知狀態的評價一般有粗顆粒和細顆粒兩個評價維度。這里的顆粒度指的是任務領域知識的聚合程度。對任務領域的每個知識點的掌握程度進行評價即為細顆粒度評價,對學生狀態給出簡單的數字評價(如答題正確數、嘗試次數和求助次數等)即為粗顆粒度評價(Vanlehn,2006)。這兩個維度的評價對于教師的課堂教學而言都有相應的用途:細顆粒度的評價可以讓教師了解到學生知識體系中的薄弱之處,發現潛在的知識誤區;粗顆粒度的評價可以使教師在一個較為概括的層面把握學生的學習情況,發現學生所處的認知狀態。因此在課堂實踐中,二者是相輔相成的關系。

(3)個體非認知狀態

在課堂學習中,學生的非認知狀態主要包括專注力、情感和壓力等。有研究發現,若學生在學習活動中高度參與、積極投入,會產生一定的心流效應,即沉浸在學習中,生理上表現為高興、愉悅的情緒,且有較高的專注力(Csikszentmihalyi et al.,1990)。反之,若學生在學習任務中迷失,跟不上學習進度,往往表現出消極、厭惡的情緒,專注力低,壓力過高。這時教師若能對“迷失”的學生及時給予干預和幫助,學生就可能回歸到課堂節奏中。

(4)小組問題解決進度

為了讓教師快速了解小組協作解決問題的情況,課堂教學評價系統需要具有可視化問題解決進度的功能,幫助教師對課堂進行管理和把控。因為協作課堂中,教師需要進行活動、任務的設計與分配,并根據學生狀態實時調整自己的課堂進度和安排;而學生也需要及時了解自己及小組的學習情況和進度(Tissenbaum et al.,2012),保證自己不掉隊。因此需要為協作學習中的師生提供這樣的系統:一方面,教師可以在系統中查看學生和小組學習的進度,以及他們完成任務的狀況。如果發現某小組在錯誤的方向上努力或因為某個問題停滯不前,教師可以進行及時干預。另一方面,學生也可以查看自己、他人或小組學習的進度和作品。可視化問題解決進程增強了教師和學生的課堂感知能力,可以幫助他們調整教與學的策略。

(5)小組協作學習狀態

對小組協作學習狀態的監測同樣重要。Chi等(2014)認為,學生在學習活動中參與程度越高,學習效果越好,且從被動學習、主動學習、建構學習到互動學習,學習效果依次增加。但值得注意的是,并非劃分小組就可以達到使學生進行互動學習的目的。在小組協作學習中,若某個成員不表達觀點,只是被動地聽其他人的發言,對小組無貢獻,那么該成員就是在被動學習(VanLehn et al.,2019)。被動學習者學習效果較差。只有當所有成員都表達自己的觀點,積極參與討論,學習制品建立在所有成員的貢獻基礎上,這種學習才是互動學習,才是有效的協作學習。學生之間的有效協作學習即使是在計算機的支持下,也不是自發的(Viswanathan et al.,2017)。因此,教師和課堂教學系統需要了解學生和小組的協作狀態,發現可干預的時機,鼓勵學生積極參與到協作任務當中。

(6)教學干預

教師干預行為的種類很多,根據干預學生狀態的不同,可分為認知類干預和非認知類干預:認知類干預是對學生認知的反饋,如給出直接答案、暗示和提示等(Vanlehn,2006);非認知類干預是對學生非認知的反饋,如表揚、獎勵和批評等(Tillery et al., 2010;Shen et al.,2016;Ausin et al.,2019)。教師需要根據不同的學生狀態做出不同的干預行為。同時,干預的時機也特別重要,尤其是在小組協作學習中。然而,干預行為的類型和時機的選擇對于教師而言比較困難。解決之策就是把相關學生狀態和干預行為分類匹配,形成教學原則。當學生出現某種狀態時,教師就可以即時作出應對。因此,課堂教學評價系統需要評估干預策略的效果,尋找最優策略,幫助教師形成教學原則。

3.教與學狀態評估的智能計算

厘清模型輸入和輸出后,就需要引入有關智能計算模型進行計算。因為不同的教與學狀態有不同的算法模型,限于篇幅,我們僅對前文提及的個體認知和非認知狀態、小組的協作學習狀態(可視化問題解決進度是數據的可視化分析)以及教師的干預行為類型和時機,進行相應智能算法與應用的介紹。

(1)評估個體異常狀態的方法

智能算法在學生異常狀態的評估應用主要是監測濫用提示或幫助。在智能教學系統中,系統給學生提供幫助的方式主要有三種,即時幫助、延時幫助和按需幫助。按需幫助的設定是當學生學習遇到困難時,系統會提供學習提示、線索和暗示等。但需要預防的是學生短時間內多次發起幫助請求,濫用幫助反饋。監測這種狀態的方法是在系統中建立基于Bug的規則,當系統監測到學生行為符合規則時,就觸發警告信息。規則的建立主要基于以下考慮:做出深入思考行為的時間、步驟所涉及的技能和學生掌握該技能的可能性,以及學生在這一步驟中已經做了什么,比如之前不成功嘗試次數等(Aleven et al., 2006)。一個典型的基于Bug的規則就是當學生在某一環節遇到困難時,若請求幫助的時間小于系統所設定的最小思考時間,且多次請求幫助,系統就判定符合設定的規則,對學生進行警告。

(2)評估個體認知狀態的方法

學生認知狀態監測方面的算法研究已經較為成熟,其中最為經典的是貝葉斯知識追蹤模型,它通過分析學生在具體任務中的表現,預測學生掌握知識點的概率來追蹤學生的知識掌握程度變化(Corbett et al., 1994)。該模型假設學生解決問題不僅取決于是否掌握了該知識點,也取決于失誤(Slip)概率和猜測(Guess)概率。即當學生運用已經學會的知識點解決問題時,有一定的概率因為粗心大意而做錯。同樣,當學生沒有學會知識點時,也有一定的概率因為猜測而做對。因此,貝葉斯知識追蹤模型有初始學習、習得、失誤和猜測四個參數。還有研究者使用邏輯回歸模型對學生的知識掌握程度進行追蹤,旨在改進貝葉斯知識追蹤模型的一些弊端(Pavlik Jr et al., 2009)。此外,認知模型由于可以提供學習者在領域任務中需要習得的技能信息,也在學生認知狀態監測方面受到重視。然而構建認知模型的傳統方法,比如結構性訪談和出聲思維法,需要專業知識并且非常耗時。最新研究在良構知識(數學、生物等有確定事實和規則的知識)和劣構知識(有關概念應用的知識)的認知模型構建方面已有相應進展,減少了模型構建的工作量。在良構知識上,常用的方法是采用KC模型和Q矩陣。隨著深度學習模型的廣泛應用,針對劣構知識,研究人員開始基于卷積神經網絡(Convolution Neural Networks)和長短時記憶網絡(Long Short-Term Memory)來構建認知模型(Chaplot et al.,2018)。

(3)評估個體非認知狀態的方法

在非認知狀態的自動評估中,智能計算主要通過對特征進行提取和分類來實現對學生情緒狀態的分析。VanLehn等人(2016)使用基于多層動態貝葉斯網絡分類模型的面部追蹤器對視頻中的學生表情特征進行提取,輸出表征學生狀態的高維向量(El Kaliouby, 2005);Arroyo等人(2009)融合學習者姿勢、使用鼠標壓力等多模態數據計算其情緒狀態。近年來,隨著腦機接口技術的應用,學習者腦電數據也被用于學習狀態監測中。如王朋利等人(2020)利用腦機接口技術,采用支持向量機算法模型,根據注意力水平的高低將學生的學習風格分為視覺型、聽覺型、讀寫型和動覺型等。

(4)評估小組協作學習狀態的方法

對學生協作狀態的智能計算在網絡空間和物理空間均可實現,常見的是對軟件日志記錄的學生操作和學生語音的分析。一些研究人員采用了無監督的機器學習算法對日志文件進行數據挖掘,以發現學生的共同行為模式(Perera et al.,2008;Martinez-Maldonado et al.,2011;Martinez-Maldonado et al.,2013)。也有研究人員對系統日志文件和麥克風收集的聲音進行特征提取,分析學生的操作行為和語音,智能分類識別小組學生的學習類型,以判斷協作是否真正發生(Viswanathan et al., 2017)。

(5)評估教學干預策略與時機的方法

教學干預行為的智能計算則是以強化學習算法為主。強化學習是一種自監督學習的機器學習算法,通過觀測環境反饋、訓練和優化決策,幫助代理做出有效決策(萬里鵬等,2019)。Shen等人(2016)在智能導學系統中運用強化學習算法,研究了學習者不同特征與不同干預時機的匹配問題,以尋找最優教學干預時機。Ausin等人(2019)采用深度強化學習模型(DQN和Double-

DQN算法),通過使用高斯過程方法,尋找適用于學習者特征的教學策略。在真實教學場景中,強化學習算法的應用,需要將相應的教學干預進行分類編碼,然后利用強化學習的手段發現最優的教學干預策略。

4.教學輔助信息的生成

通過算法評估學生的狀態后,如何根據教學原則生成教學輔助信息是面向課堂的智能教學評價模型架構最上層需要解決的問題。教學輔助信息的生成,即是在教學智能評估的基礎上,根據一定的原則和規則,自動生成輔助教學實踐的信息。就推送對象而論,教學輔助信息可以分成兩類:給教師的提示和給學生的反饋。給教師的提示實際上是對學生狀態評估的進一步表征。形式上可以是圖形符號的,也可以是文字的。內容上可以是學生異常狀態的警示,也可以是相關的教學提示和建議。在協作學習中,給學生的反饋,主要涉及三方面:一是對學生異常狀態的反饋,二是對學生認知情況的反饋,三是對學生非認知情況的反饋。對學生異常狀態的反饋是在監測過程中由系統自動提示。后兩者比較復雜,因此這里重點討論。

(1)對認知情況的反饋

對學生認知情況的反饋,是對學生問題理解和解決情況的反饋。構建這種認知反饋需要特定的原則和規則,這些原則和規則的制定來源于所采用的教與學理論和實踐經驗,以及所提倡的教學模式、范式等。教育心理學等研究認為,在協作學習課堂模式中,對學生的認知反饋需要是啟發式的,以促進學生的主動參與和群體協作。反饋錯誤或者缺乏啟發性,可能會破壞啟發過程,進而影響協作效果。因為學生很可能不再進行觀點的匯聚,而只是想著獲得正確的反饋(VanLehn et al.,2019)。因此,面向協作學習的認知反饋應是面向學生學習過程生成的推斷性和啟發式評價。這就要求系統必須能識別學生解答的具體模式,智能地生成課堂教學評價。即課堂教學系統不僅需要理解學生的正確作答和操作行為,還要能發現或者預測學生可能發生的錯誤,并推斷出學生犯錯誤的原因和知識誤區,進而給學生發送啟發式的疑問句,引導學生思考和進一步討論。另外,反饋也可以發給教師,但這時不再是啟發式問句形式,而是學生犯錯誤的原因和知識盲區。由于這類反饋和問題情境緊密相連,很難由統一的智能計算算法完成,所以需要教師根據學生的具體錯誤,人工給出反饋。典型的帶有啟發式認知反饋的課堂管理系統是FACT 系統(VanLehn et al.,2019)。

(2)對非認知狀態的反饋

對于非認知狀態的反饋,智能代理的作用非常關鍵。研究表明,智能代理可以減少不利于學生學習的情緒( Woolf et al.,2010;Arroyo et al.,2011;Andallaza et al.,2013),減少學生濫用提示的行為(D Baker et al.,2006;Woolf et al.,2010;Arroyo et al.,2011),激發學習動機,提升自我效能感和改善學習態度(Baylor et al.,2005;Robison et al.,2009;Woolf et al.,2010;Arroyo et al.,2011;Gulz et al.,2011)。通常,智能非認知代理對學生非認知情況的反饋是在識別學生狀態的基礎上,與智能導學系統相關機制協同,根據教學原則和規則做出的反饋,以實時調節學生在解決問題或任務過程時的元認知水平、情緒狀況和專注水平等。如VanLehn等人(2016)利用智能導學系統中的智能代理對學生任務進程中的非認知狀態進行識別,利用隨機森林算法自動給出干預信息,調節學生負面情緒。

四、智能技術增強課堂教學評價的應用示例

協作學習課堂教學評價的復雜性,主要體現在教師在真實課堂情境下如何在課堂時間、課堂教學進度等限制下,協調學生個體、小組和班級三個層級的活動安排和進度。應對這種復雜性需要形式化建模與智能計算的支持。具體來講,課堂教學評價需要一種可以實時分析學生、小組行為和狀態的機制,及時為學生提供恰當反饋,為教師提供相應的提示。這種機制需要智能系統軟件和硬件設備的支持,以形成可行的解決方案。當前國內外學界都在對智能化的課堂教學評價進行積極的探索和思考,形成了不同的解決方案,這里介紹三個相對成熟的方案。

1.卡內基梅隆大學的混合現實技術工具及系統

卡內基梅隆大學人機交互研究所開發了教學生求解線性方程問題的智能導學系統Lynnette(Long et al.,2013)和面向教師的可穿戴工具智能眼鏡Lumilo(Holstein et al., 2019),兩個系統工具可以通過學習管理系統完成數據通信為教師提供支持。學生使用Lynnette進行學習,Lynnette可以對學生每一個學習步驟進行分析,識別錯誤后,給學生發送提示和反饋等信息。在形式化建模過程中,Lynnette主要采集學生答題信息和操作記錄,輸出學生的認知狀態和異常狀態。在具體算法運用方面,它采用了貝葉斯知識追蹤的方法,追蹤每個學生的知識掌握情況。Lumilo是一款可以增強教師對學生學習、元認知和行為的實時感知能力的混合現實(Mixed-Reality,MR)智能眼鏡,使用了Unity3D和HoloToolkit進行開發。它可以把Lynnette對學生的分析進行再處理和可視化,呈現在教師佩戴的智能眼鏡上,增強教師對每個學生的感知。

Lumilo把學生的行為和答題分為錯誤使用系統(例如,猜測、濫用提示)、無效掙扎(例如,多次嘗試但學習效果不好)、掙扎(例如,很多錯誤)、非常出色(例如,做對了N個問題)和沉默(例如,兩分鐘之內沒有交互)等不同狀態進行建模表征和智能計算。每種狀態用不同的圖形化符號與之相對應,如紅色問號表征“無效掙扎”狀態。當教師佩戴Lumilo時,可以看到學生頭頂出現的不同顏色和形狀符號,由此了解他們的實時狀態,如圖5右所示。針對一些學生因為害羞不主動舉手這一問題,該系統也提供了相應的解決方案。系統會分析學生的解答,自動顯示舉手。為方便教師系統了解學生的解決過程,而不是某個特定時刻的特定狀態,系統還會對學生的行為進行分析,經Lumilo可視化后,教師只要“點擊”學生頭上的標識,就可以看到某位學生的解決過程。這樣教師就可以對某個學生的解決過程進行回溯性分析,快速發現問題所在。

由上可見,智能導學系統對學生學習行為的數理表征以及智能算法在相應認知狀態探測中的應用,極大地優化了課堂教學評價。尤其該系統通過學生模型的動態更新,結合混合現實技術提供的可視化功能,使教師不僅可以觀察學生的表情、動作和行為,還可以及時看到相關分析和建議信息,這在一定程度上避免了教師因查看平板電腦課堂系統上的信息而忽略了現實中學生學習狀態和動作的情況。

2.亞利桑那州立大學的FACT系統

FACT 是亞利桑那州立大學團隊開發的一個課堂管理系統(VanLehn et al., 2019),主要通過教師儀表盤呈現學生課堂學習行為和狀態,如圖6所示。在FACT課堂管理系統中,教師可以管理和控制教學進度,具備分組、暫停課堂、投影學生屏幕至大屏幕和給學生發送文字信息等功能。在感知學生狀態方面,教師可以通過系統看到哪些學生在尋求幫助,查看學生和小組的任務解決進度,查看學生的作品,獲得學生離線警告等。

如圖6所示,FACT系統提供的教師儀表盤上設置有進度條功能,可以顯示每個學生的錯誤比例和錯誤類型。當學生錯誤太多時,會觸發警告。FACT還內置了多個評測器,引入多種算法對學生狀態進行實時評估。不同的課堂任務有不同的標準作品,所以也就有不同的評測器。如在監測學生認知狀態方面,系統內置了作品評測器,可以完成對學生作品與標準作品間的比較。在一些協作討論任務中,評測器通過讀取和計算相應圖和文字的位置,評估學生的解題進度。系統還會依據學生的解題進度,適時地給予啟發式的文字提示,以促進學生的深入討論。具體的實現方式是:系統首先把相關信息發送至教師端,讓教師了解學生的學習情況,包括知識點掌握的正確與錯誤情況、學生理解上的潛在誤區和擬發送給學生的提示。教師審核后發送,學生才可以接收到提示,進而根據提示繼續思考和討論。FACT系統還開發了過程評測器,用于評測小組協作狀態,方式是通過監測小組學生的操作行為和語音,識別異常協作狀態。當小組參與失衡,出現不對稱貢獻,系統會觸發警告。例如,當小組學生共同參與完成海報的不同部分時,“分開工作”(Working Separately)的標識就會觸發;當系統監測到小組中某個學生獨自完成了小組的所有操作,系統的“獨自工作”(Working Alone)標識就會觸發。這樣就可使教師對學生的協作狀態一目了然。

由上可知,傳統的自適應技術主要強調對學生知識狀態的追蹤與分析,更多是面向教室外的獨立學習場景,而FACT系統整合了課堂管理系統和智能導學系統的相關技術,通過表征和計算學生的學習過程,自適應地給予教師教學幫助和支持。

3.清華大學的混合式教學課堂系統

雨課堂是清華大學團隊開發的面向混合式教學場景的課堂系統,可以支持數據驅動的課堂教學,為課前、課中和課后三個教學階段提供全景式的數據和信息支持(王帥國, 2017)。它支持手機和電腦使用,可以利用遠程服務器對教與學的數據進行采集和分析。雨課堂以插件形式內置在PowerPoint中(如圖7所示),教師不需要學習繁瑣的系統,就可以進行相對復雜的混合式教學以及課堂教學評價。

在課上,雨課堂提供了包括師生幻燈片同步播放(教師端PPT翻頁,學生端幻燈片同步放映)、實時測試(教師可以創建主觀題、客觀題和填空題等,在課堂上對學生進行實時測試)、學生匿名反饋(學生若對某頁不懂,可以點擊“不懂”,教師收到匿名的反饋信息)和實時彈幕(學生可以發送彈幕,進行集體討論)等功能,有效支撐了教師的課程教學。由于這些師生交互都是以雨課堂為媒介開展的,所有的交互都可以按照既定格式沉淀在日志文件當中,也就完成了對課堂上師生互動的建模。而這些數據的整合分析,學生狀態的可視化呈現,也可以幫助教師量化教學效果,改進教學過程(王帥國,2017)。當前雨課堂提供的課堂教學評價主要通過描述性統計分析實現,如何構造更加智能的計算方法是其今后所要解決的主要問題之一。

五、研究展望

目前,智能教學領域處于快速發展時期,研究人員已經取得了很多成果,主要體現在算法模型的優化、智能軟硬件系統的開發以及相應實證研究的開展上。面向課堂教學的評價,不可能拋開教師這個課堂主導者,完全由智能軟硬件獨立完成,因此系統地探究教師和機器智能如何在課堂上協同教學是本領域的關鍵問題和主要任務。這需要研究者從多個學科視角解釋學習過程、設計人機交互的課堂教學機制,同時將教師的參與納入其中,與教師協同開展研究。

1.人機協同教學的機制研究

面向課堂教學評價的建模需要厘清教師和機器智能協同教學的機制,并分別對二者的感知能力和可施展的教學動作進行表征。以往智能導學系統的研究強調通過建立學生模型對學生狀態進行追蹤,對教師建模和教學實際需求的研究并不多,因此,面向課堂教學評價的建模首先需要解決的就是教師和機器的有效協同教學機制問題。如果將課堂教學大體分為感知學生狀態和實施教學行為兩個部分的話,那么對于此科學問題的研究,就需要進一步明確機器智能如何幫助教師更加全面和精確地感知學生的狀態,以及如何幫助教師實施更加豐富有效的教學行為。研究可以通過量化所有可感知的學生狀態和可實施的教學行為,從而明晰人機協同教學機制,并對教學過程進行評價。

2.通用架構的普適性研究

形式化建模與智能計算是對教師和學生的行為和狀態進行采集、建模分析和智能評估,最后生成教學輔助信息的過程。值得注意的是,教育系統是十分復雜的,不同教育場景、不同特征群體具有不同的特征。在這種差異下,智能算法能否有效遷移,能否適應不同場景和不同群體,是需要研究的問題。我們需要探討形式化建模和智能計算算法的可遷移性和遷移的制約因素。比如,針對低齡兒童如小學一至三年級學生建立的協作學習行為模型和智能評估算法,是否能夠遷移到小學高年級學生的協作學習評估上?在遷移過程中需要對哪些實現細節和參數進行調整?另外,對于不同學科、不同知識類型的課程內容,相關算法能否有效遷移?普適性如何?這都是需要重點研究的問題。

3.協同多學科進行交叉研究

對上述兩個復雜科學問題的探究,需要跨學科團隊的研究力量支持、多種學科協同研究,包括計算機科學、教育學、心理學和認知神經科學等。跨學科研究可以從多種角度發現教與學規律,更加系統地解釋教與學機制、促進教與學成效。如計算機科學可以在采集教與學數據、建模表征以及智能計算方面起技術支撐作用;心理學、認知神經科學等學科可以揭示學生認知和非認知狀態變化機制;教育學在整個研究中起著導向作用,可以指導我們分析教育需求、設計教學模式和開展實證研究。近期,DMello主導了一支囊括了上述多個學科、跨校跨學科研究團隊,致力于對課堂交流理解、課堂活動組織框架和共同設計等進行研究,探索教師、學生、AI學習伙伴間的有效課堂互動機制,得到了美國國家科學基金會(National Science Foundation, NSF)2000萬美元的資金支持(Institute of Cognitive Science,2020)。

4.攜手教師進行“共同設計”

在傳統教育研究方法中,研究人員是作為觀察者,由外向內觀察課堂,教師大多按照研究人員設定的腳本進行教學。這種研究方法實際上忽視了教師的體驗和寶貴的教學經驗。自基于設計的研究、迭代設計研究被提出以來,國際教育研究界開始注重讓教師參與到研究設計中。Holstein等人(2019)采用基于設計的研究方法,制定了一系列與非技術背景教師有效溝通的工作流程,從調研需求、設計、仿真到開發,教師參與到每一步中,提升了智能教學輔助工具在課堂的適用性和實用性。教育設計開發研究不是一蹴而就的,這種“共同設計”(Co-Design)的研究范式注重對教育教學需求的調研、應用和迭代修改,能深入課堂解決實際教育問題。目前,以人工智能技術為代表的計算機技術正快速進入教育領域,我們應遵循一定的研究范式,在設計、開發和應用等全環節引入教師的參與,在學習科學等先進理論指導下,在一定周期進行系統研究和應用,提升教師教學效果和學生學習效果。

六、結語

新時代的課堂教學評價理論、手段和技術應著眼于追蹤學生知識能力的生發,評價整個學習過程。利用新的技術手段促進課堂教學評價的實施,應重視教師與機器智能的協同,解決如何科學地將技術融入課堂,賦能教育,激發教師教學創造力,促進學生學習及其高階能力發展和情感培養的研究課題。形式化建模可以將復雜多變的課堂教學過程進行解構和數理表征,構建教育研究者與計算機科學研究者相互溝通的基礎,而智能計算技術可以在此基礎上實現部分課堂教學評價的自動化。二者將人類教師智能與機器智能在課堂教學上的有效融合,有助于在未來課堂實現以學生為中心,培養協作交流、創新等高階能力的關鍵目標。

參考文獻:

[1]李青,孔沖(2013).下一代SCORM標準的新動向——ADL TLA和Experience API解讀[J].電化教育研究, 34(8):61-67,72.

[2]宋飛 (2008).網絡學習形成性評價探究[J]. 現代遠程教育研究, (6): 37-39.

[3]唐燁偉,趙桐,王偉(2015).xAPI——新一代學習技術規范引領智慧教育新標準[J].現代教育技術,25(1):107-113.

[4]萬里鵬,蘭旭光,張翰博等(2019).深度強化學習理論及其應用綜述[J].模式識別與人工智能,32(1):67-81.

[5]王戟, 詹乃軍, 馮新宇等(2019).形式化方法概貌[J]. 軟件學報, 30(1): 33-61.

[6]王朋利,柯清超,張潔琪(2020). 腦機接口的智能化課堂教學應用研究[J].開放教育研究, 26(1): 72-81.

[7]王帥國(2017).雨課堂:移動互聯網與大數據背景下的智慧教學工具[J].現代教育技術, 27(5): 26-32.

[8]新華網(2020).中共中央 國務院印發《深化新時代教育評價改革總體方案》[EB/0L]. [2020-10-27]. http://www.xinhuanet.com/2020-10/13/c_1126601551.htmhttp://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm.

[9]趙士果(2013).促進學習的課堂評價研究[D]. 上海:華東師范大學.

[10]Aleven, V., Mclaren, B., & Roll, I. et al. (2006). Toward Meta-Cognitive Tutoring: A Model of Help Seeking With a Cognitive Tutor[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 16(2): 101-128.

[11]Aleven, V., Roll, I., & McLaren, B. M. et al. (2016). Help Helps, But Only So Much: Research on Help Seeking With Intelligent Tutoring Systems[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(1): 205-223.

[12]Andallaza, T. C. S., & Rodrigo, M. M. T. (2013). Development of an Affect-Sensitive Agent for Aplusix[M]// Lane, H. C., Yacef, K., & Mostow, J. et al. (Eds.)(2013).? ?Artificial Intelligence in Education. Berlin, Heidelberg: Springer: 575-578.

[13]Arroyo, I., Cooper, D. G., & Burleson, W. et al. (2009). Emotion Sensors Go to School[C]// Proceedings of the 2009 Conference on Artificial Intelligence in Education: Building Learning Systems That Care: From Knowledge Representation to Affective Modelling. NLD : IOS Press: 17-24.

[14]Arroyo, I., Woolf, B. P., & Cooper, D. G. et al. (2011). The Impact of Animated Pedagogical Agents on Girlsand BoysEmotions, Attitudes, Behaviors and Learning[C]// Proceedings of the IEEE 11th International Conference on Advanced Learning Technologies. Athens, GA, USA: IEEE: 506-510.

[15]Ausin, M. S., Azizsoltani, H., & Barnes, T. et al. (2019). Leveraging Deep Reinforcement Learning for Pedagogical Policy Induction in an Intelligent Tutoring System[C]// Proceedings of the 12th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2019). Montreal, Canada: 168-177.

[16]Baylor, A. L., & Kim, Y. (2005). Simulating Instructional Roles Through Pedagogical Agents[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 15(2): 95-115.

[17]Bloom, B. S. (1969). Some Theoretical Issues Relating to Educational Evaluation[M]// Tyler, R. W., & Rickey, H. G.(Eds.) (1969). Educational Evaluation: New Roles, New Means. The 63rd Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part 2. Chicago, IL: University of Chicago Press: 26-50.

[18]Chaplot, D. S., MacLellan, C., & Salakhutdinov, R. et al. (2018). Learning Cognitive Models Using Neural Networks[C]// Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2018).Cham: Springer: 43-56.

[19]Chi, M. T., & Wylie, R. (2014). The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes[J]. Educational Psychologist, 49(4): 219-243.

[20]Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1994). Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 4(4): 253-278.

[21]Csikszentmihalyi, M., & Csikzentmihaly, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience[M]. New York: Harper & Row.

[22]D Baker, R. S., Corbett, A. T., & Koedinger, K. R. et al. (2006). Adapting to When Students Game an Intelligent Tutoring System[M]//? Ikeda, M., Ashley, K. D., & Chan, T. W. (Eds.)(2006).? Intelligent Tutoring Systems. Berlin, Heidelberg: Springer: 392-401.

[23]Deeb, F. A., DiLillo, A., & Hickey, T. (2018). Using Spinoza Log Data to Enhance CS1 Pedagogy[C]// Proceedings of the International Conference on Computer Supported Education. Cham: Springer:14-36.

[24]El Kaliouby, R. A. (2005). Mind-Reading Machines: Automated Inference of Complex Mental States[D]. University of Cambridge.

[25]Ferrari, M., & Quaresima, V. (2012). A Brief Review on the History of Human Functional Near-Infrared Spectroscopy(Fnirs) Development and Fields of Application[J]. Neuroimage, 63(2): 921-935.

[26]Fortenbacher, A., Pinkwart, N., & Yun, H. (2017). Learning Analytics for Sensor-Based Adaptive Learning[C]// Proceedings of the Seventh International Learning Analytics & Knowledge Conference. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery: 592-593.

[27]Gulz, A., Haake, M., & Silvervarg, A. (2011). Extending a Teachable Agent With a Social Conversation Module-Effects on Student Experiences and Learning[M]// Biswas, G., Bull, S., & Kay, J. et al. (Eds.)(2011).? Artificial Intelligence in Education. Berlin, Heidelberg: Springer: 106-114.

[28]Holstein, K., McLaren, B. M., & Aleven, V. (2019). Co-Designing a Real-Time Classroom Orchestration Tool to Support Teacher-AI Complementarity[J]. Journal of Learning Analytics, 6(2): 27-52.

[29]Institute of Cognitive Science (2020). Interdisciplinary Team of CU Researchers to Lead New National AI Institute[EB/OL]. [2020-10-22]. https://www.colorado.edu/ics/2020/08/27/

interdisciplinary-team-cu-researchers-lead-new-national-

ai-institute.

[30]Long, Y., & Aleven, V. (2013). Supporting Students Self-Regulated Learning With an Open Learner Model in a Linear Equation Tutor[M]// Lane, H. C., Yacef, K., & Mostow, J. et al. (Eds.)(2013). Artificial Intelligence in Education. Berlin, Heidelberg: Springer: 219-228.

[31]Lund, H. (2016). Eye Tracking in Library and Information Science: A Literature Review[J]. Library Hi Tech, 34(4): 585-614.

[32]Martinez-Maldonado, R., Clayphan, A., & Yacef, K. et al. (2014). MTFeedback: Providing Notifications to Enhance Teacher Awareness of Small Group Work in the Classroom[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 8(2): 187-200.

[33]Martinez-Maldonado, R., Kay, J., & Yacef, K. (2013). An Automatic Approach for Mining Patterns of Collaboration Around an Interactive Tabletop[M]// Lane, H. C., Yacef, K., & Mostow, J. et al. (Eds.)(2013). Artificial Intelligence in Education. Berlin, Heidelberg: Springer: 101-110.

[34]Martinez-Maldonado, R., Yacef, K., & Kay, J. et al. (2011). Analysing Frequent Sequential Patterns of Collaborative Learning Activity Around an Interactive Tabletop[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining. Eindhoven , Netherlands: CEUR-WS: 111-120.

[35]Pavlik Jr, P. I., Cen, H., & Koedinger, K. R. (2009). Performance Factors Analysis-A New Alternative to Knowledge Tracing[M]// Dimitrova, V., Mizoguchi, R., & Boulay, B. D. et al. (Eds.)(2009). Artificial Intelligence in Education. Brighton, England: IOS Press : 531-538.

[36]Perera, D., Kay, J., & Koprinska, I. et al. (2008). Clustering and Sequential Pattern Mining of Online Collaborative Learning Data[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21(6): 759-772.

[37]Prieto, L. P., Sharma, K., &? Kidzinski, ?. et al.. (2017). Orchestration Load Indicators and Patterns: In-The-Wild Studies Using Mobile Eye-Tracking[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 11(2): 216-229.

[38]Ramadan, R. A., & Vasilakos, A. V. (2017). Brain Computer Interface: Control Signals Review[J]. Neurocomputing, 223: 26-44.

[39]Robison, J., McQuiggan, S., & Lester, J. (2009). Evaluating the Consequences of Affective Feedback in Intelligent Tutoring Systems[C]// Proceedings of the 2009 3rd International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction and Workshops. Amsterdam, Netherlands: IEEE: 1-6.

[40]Shen, S., & Chi, M. (2016). Reinforcement Learning: the Sooner the Better, or the Later the Better?[C]// Proceedings of the 2016 Conference on User Modeling Adaptation and Personalization (UMAP16). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery: 37-44.

[41]Soller, A., Martínez, A., & Jermann, P., et al. (2005). From Mirroring to Guiding: A Review of State of the Art Technology for Supporting Collaborative Learning[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 15(4): 261-290.

[42]Tillery, A. D., Varjas, K., & Meyers, J. et al. (2010). General Education TeachersPerceptions of Behavior Management and Intervention Strategies[J]. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(2): 86-102.

[43]Tissenbaum, M., Lui, M., & Slotta, J. D. (2012). Co-Designing Collaborative Smart Classroom Curriculum for Secondary School Science[J]. Journal of Universal Computer Science, 18(3): 327-352.

[44]Tissenbaum, M., & Slotta, J. (2019). Supporting Classroom Orchestration With Real-Time Feedback: A Role for Teacher Dashboards and Real-Time Agents[J]. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 14(7):1-27.

[45]Vanlehn, K. (2006). The Behavior of Tutoring Systems[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 16(3): 227-265.

[46]VanLehn, K. (2016). Regulative Loops, Step Loops and Task Loops[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(1): 107-112.

[47]VanLehn, K., Burkhardt, H., & Cheema, S. et al. (2019). Can an Orchestration System Increase Collaborative, Productive Struggle in Teaching-By-Eliciting Classrooms?[J]. Interactive Learning Environments,? (2): 1-19.

[48]VanLehn, K., Zhang, L., & Burleson, W. et al. (2016). Can a Non-Cognitive Learning Companion Increase the Effectiveness of a Meta-Cognitive Learning Strategy?[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 10(3): 277-289.

[49]Viswanathan, S. A., & VanLehn, K. (2017). Using the Tablet Gestures and Speech of Pairs of Students to Classify Their Collaboration[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 11(2): 230-242.

[50]Woolf, B. P., Arroyo, I., & Muldner, K. et al. (2010). The Effect of Motivational Learning Companions on Low Achieving Students and Students With Disabilities[C]// Aleven, V., Kay, J., & Mostow, J. (Eds.)(2010). Intelligent Tutoring Systems. Berlin, Heidelberg: Springer: 327-337.

收稿日期 2020-12-08 責任編輯 汪燕

Formal Modeling and Intelligent Computing for Classroom Instruction and Assessment

ZHANG Lishan, FENG Shuo, LI Tingting

Abstract: Classroom teaching is transforming from teacher-centered instruction to student-centered and group-based collaborative learning. However, it is difficult to provide students formative feedback while they are learning in groups, because teachers can only be at one group at a time. With the support of intelligent technology, formal modeling can deconstruct the complex process of classroom teaching into a series of mathematic models, so that intelligent computing can be applied to evaluating students learning states, and generate adaptive teaching intervention. These techniques can enable human-machine hybrid formative feedback generation. This paper proposed a generalized framework of formal modeling and intelligent computing in the context of classroom teaching, which contains four components: sensing of teaching and learning activities, the assessment of teaching and learning activities, intelligent computing for teaching and learning states, and teaching intervention generation. The former two components deal with formal modeling, and the latter two deal with intelligent computing. In specific, the sensing component is the basement of the entire framework. Then, the assessment states of students need to be defined. Intelligent computing does the actual computation work. Finally, the computed states are used for teaching intervention generation. To better conduct human-machine hybrid teaching, the corresponding human-machine collaboration mechanism needs to be further studied. It requires researchers and front-line teachers to co-design the studies and perform cross-disciplinary research.

Keywords: Classroom Instruction; Artificial Intelligence in Education; Intelligent Computing; Formal Modeling; Formative Assessment