常態化疫情防控下高校感染防控的集束化措施推薦及證據總結 *

賈倩穎,沈 軍,李自瓊,蔡婷婷,匡雅娟

(1.重慶醫科大學附屬第一醫院感染科,重慶 400016;2.重慶護理職業學院,重慶 402763;3.重慶醫科大學護理學院,重慶 400016;4.重慶醫科大學附屬第二醫院消毒供應中心,重慶 400010;5.重慶大學附屬腫瘤醫院腫瘤放射治療中心,重慶 400030)

自2019年12月以來,一種由新型冠狀病毒引起的以肺部炎性病變為主的疾病,還可引起腸道、肝臟、神經系統的損害和相應癥狀[1]。新型冠狀病毒肺炎是一種傳染性強,傳播速度快,防控難度大的新發傳染病,給人民群眾生命健康和經濟社會發展造成巨大損失。

高校的學生來自于全國各地,學生一般4~6人居住在集體宿舍[2],人口密度較大,給疫情防控帶來更多的挑戰。有報道也顯示,新型冠狀病毒肺炎已出現多例聚集感染的情況[3],因此,高校也是新型冠狀病毒肺炎的重點防控區域。本研究擬通過專家訪談凝練高校感染防控主題,制定感染防控措施并通過系統的證據檢索、文獻質量評價確定證據等級,為高校感染防控提供參考。

1 資料與方法

1.1一般資料 采用方便抽樣抽取了3所高校,其中包括2所高職院校和1所本科院校,每所學校各抽取校級領導1人,安保部門1人,學生工作部門1人,教務部門1人,共12人進行電話訪談。成立了由某三甲醫院感染科主任1名、某三甲醫院感染科護士長1名、疾病防控中心工作人員1名、某高校公共衛生領域教授1名、某高校病原生物學方向教授1名組成的專家委員會。

1.2方法 通過電話的形式對訪談對象進行了半結構化的深度訪談,訪談結束時將錄音轉為文字,訪談12例后,資料達到飽和。資料采用Colaizzi現象學資料分析法,最后通過團隊討論達成共識。成立專家委員會,根據主題運用專家討論法確定集束化感染防控措施。檢索文獻,以“COVID-19”“severe acute respiratory syndrome”“middle east respiratory syndrome” “influenza”為英文關鍵詞,以“新型冠狀病毒肺炎”“非典型肺炎”“中東呼吸綜合征”“流感”為中文關鍵詞,檢索 Pubmed、CNKI、Elsevier、Cochrane圖書館等文獻數據庫搜集相關文獻,搜索政府和重要機構官方網站,包括中華人民共和國中央人民政府網站、國家衛生健康委員會、中華人民共和國教育部官網、WHO、中國疾病預防控制中心、美國疾病預防控制中心等重要指南。文獻檢索與篩選由一名感染科工作人員和一名公共衛生領域專家組成。優先納入高度關聯的證據級別高的證據。關聯優先級依次為新型冠狀病毒肺炎、非典型肺炎、中東呼吸綜合征、流感。證據優先級依次為隨機對照試驗的系統評價、隨機對照試驗、觀察性研究的系統評價、隊列研究、橫斷面研究/病例-對照研究、無對照觀察性研究、專家意見。當2名專家均認為檢索到的文獻已滿足推薦需求時,不再進一步檢索。納入文獻標準:在急性呼吸道疾病流行期間將人員探視、高校學生心理狀況、感染控制培訓等相關內容作為研究對象的文獻。剔除文獻標準:文獻類型為研究計劃書或報告、無法獲取全文者,研究對象與防控主題不相符。

證據級別和推薦意見強度由專家委員會采用GRADE方法[4]進行評估。將證據級別分為高級、中級、低級、極低級4個等級,指南或各部門相關規定不適用于證據分級。其中,隨機對照試驗的系統評價、隨機對照試驗的證據級別為高級,觀察性研究的系統評價、隊列研究證據級別為中級、橫斷面研究/病例-對照研究、無對照觀察性研究的證據級別為低級、專家意見的證據級別為極低級。最后,根據證據級別和專家組意見將證據分為強推薦(無特殊情況建議采納)、弱推薦(根據實際情況決定,傾向于采納)、弱反對(根據實際情況決定,傾向于不采納)和強反對(無特殊情況建議不采納)。

2 結 果

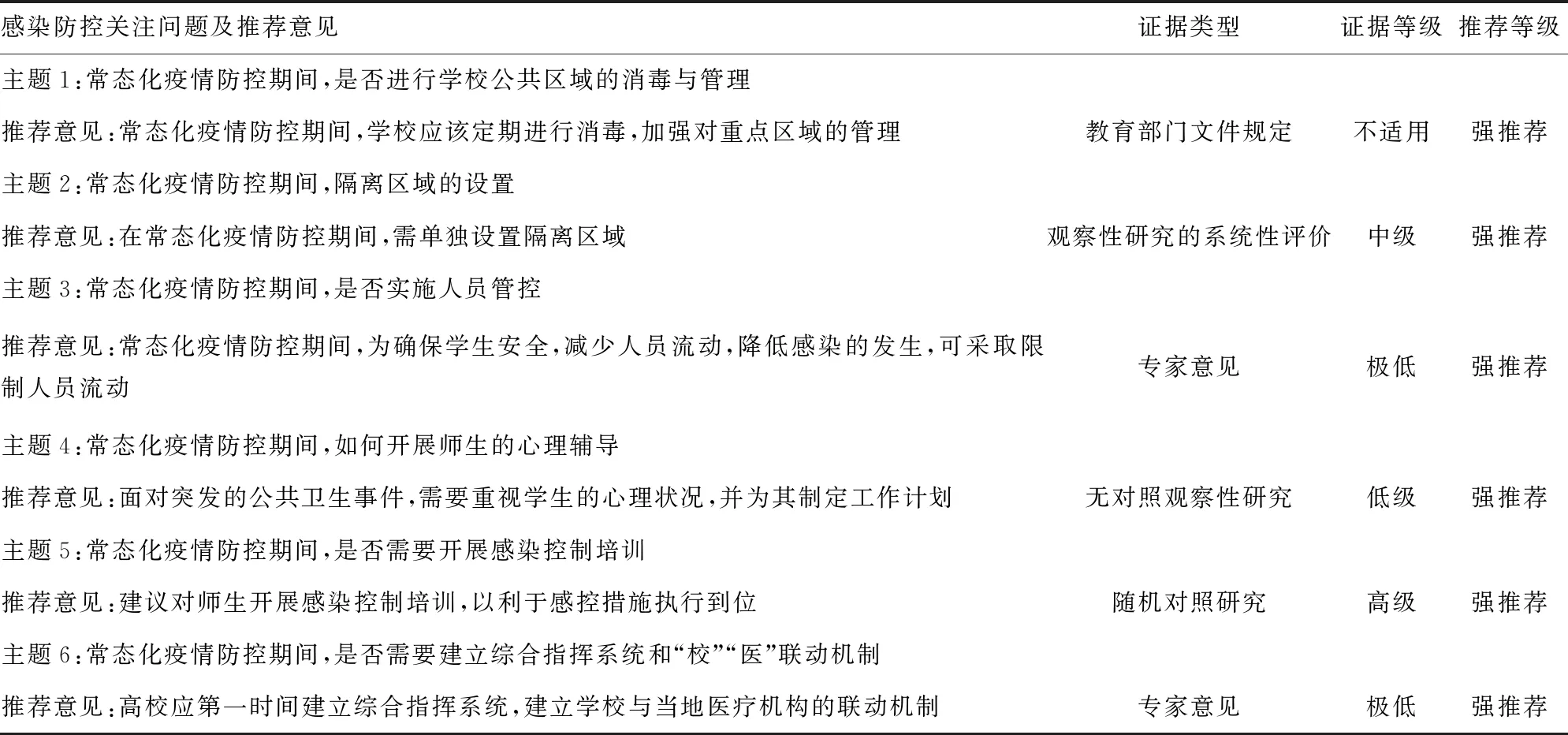

通過質性訪談凝練高校感染防控主題,分別為公共區域的消毒與管理、隔離區域的設置、人員管控、心理支持、感染控制培訓、聯動機制的建立。經過專家委員會討論確定疫情期間高校感染防控集束化推薦措施,檢索文獻查證循證依據,共檢索文獻27篇,其中剔除17篇文獻,剔除文獻為研究對象與防控主題不相符、文獻類型不符合要求的文獻;納入10篇文獻,其中指南3篇[5-7],隨機對照研究文獻1篇[8],觀察性研究的系統性評價文獻1篇[9],隊列研究文獻1篇[10]觀察性研究文獻4篇[7,11-13],并運用GRADE法對證據進行評級見表1。

表1 證據等級評級表

3 討 論

3.1公共區域的消毒與管理

3.1.1推薦意見 常態化疫情防控期間,各高校應持續加強對校園內公共區域消毒與管理(證據等級:低,推薦意見:強推薦)證據可參考國家衛生健康委員會《醫療機構內新型冠狀病毒感染預防與控制技術指南(第一版)(試行)》[5]《重慶市學校新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作指南(試行)》[6]。

3.1.2公共區域的消毒與管理措施 消毒是切斷傳染病傳播途徑的最有效方法之一。消毒分為預防性消毒、隨時消毒、終末消毒3類。預防性消毒用于無確診或疑似病例;如果出現疑似病例或確診病例,要對疑似病例和密切接觸人員的環境、生活用品、排泄物、嘔吐物、運輸工具等進行隨時消毒;發現疑似病例送至醫院治療后,學校環境應及時在屬地衛生醫療機構指導下進行終末消毒。

3.2隔離區域的設置

3.2.1推薦意見 在常態化疫情防控期間,各高校應設置隔離區域(證據等級:中級,推薦意見:強推薦)。證據可參考《重慶市學校新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作指南(試行)》[6],同時一項系統性研究顯示隔離區域的合理設置可降低院內感染的發生率[9]。

3.2.2隔離區域設置的實踐措施 新型冠狀病毒可通過飛沫與接觸傳播。最新研究顯示,新型冠狀病毒的R0值在疫情暴發時為2.5~3.5[14],教育部要求各高校設置隔離區域。隔離區域的選址建議在獨立的樓棟,與周圍建筑間隔距離最好大于30 m。地勢高平,通風效果好的地方。隔離區域的設置主要分為三區兩帶兩線,三區即清潔區、潛在半污染區、污染區;兩帶即三區中的2個緩沖帶;兩線即清潔和污染線路,單向前行不可逆行。清潔區主要包括穿衣室、儲存室、潛在半污染區主要包括工作人員工作臺、庫房、污染區主要包括隔離房間、內走廊。第1個緩沖帶間隔清潔區與潛在污染區,第2緩沖帶間隔潛在污染區和污染區。兩線是指清潔通道和污染通道,工作人員路線呈清潔-潛在污染區-污染區-清潔區的單向循環,隔離學生固定1個出入口即可。

3.3人員的管控

3.3.1推薦意見 為保證學生生命安全,需要加強人員管控,減少家屬或外來人員進入,實施封閉式管理或制定嚴格的外出制度(證據等級:低,推薦等級:強推薦)。證據來源借鑒疫情期間醫院的管理措施及專家意見,同時也有研究顯示,在SARS期間,減少探視,會降低疾病的傳播[7,11]。

3.3.2人員管控的實踐措施 在常態化疫情防控期間,學生入校后,建議采取封閉式管理,限制家屬和其他流動人員入校,除特殊情況下不得外出。減少學校的人流量,降低暴露機會,從而降低感染的發生率。有研究顯示,借鑒SARS期間的經驗,限制人員流動,能降低疾病的傳播風險[12]。

3.4學生的心理支持系統

3.4.1推薦意見 在常態化疫情防控期間,對學生進行心理干預,可以使學生能較好地面對危機事件(證據等級:強,推薦意見:強推薦)。一項觀察性研究顯示,在SARS流行期間,大學生有壓力與不滿的體驗,通過實施干預措施后緩解了學生的不滿與壓力[13]。建議在危機事件中主動干預,可提高學生面對危機的處理能力,積極地適應危機事件。

3.4.2學生心理支持系統的措施 在常態化疫情防控期間,可以對學生可開展危機前、危機中、危機后干預。危機前干預主要包括心理健康教育、生活指導、個性培養;危機中干預包括熱線援助、敘述療法、認知療法;危機后干預可采取團體輔導、壓力調試等。在對學生進行心理干預時,要特別重視隔離區域的學生,有計劃地對隔離區域的學生進行心理輔導。在危機事件中良好的社會支持系統能促進人的身心健康,因此為隔離學生提供良好的社會支持系統,包括家庭、朋友、同宿舍的同學等各方面支持并理解隔離措施,理解隔離學生。在危機事件中對學生進行有效的心理干預可以影響學生對危機事件的認知,轉變消極認知為積極認知。

3.5感染控制培訓

3.5.1推薦意見 在高校開展感染控制培訓可以讓學生、教職工等掌握感染控制基本理論,提高師生對感染控制措施的理解,促進感染控制措施的落實,從而降低感染的發生(證據等級:強,推薦意見:強推薦)。一項隨機對照研究顯示人員關于感染控制的知識,培訓能降低醫院內的感染率[8,10]。

3.5.2感染控制培訓措施 感染控制的相關行為是易被知識、信念、態度影響的。讓師生掌握感染控制的基本理論能幫助師生樹立正確的感染控制觀念,從而促進感染控制措施的執行。針對目前新型冠狀病毒肺炎的病原學特點、傳播途徑、流行病學特點等制定感染控制培訓計劃,開展培訓考核等。

3.6建立“綜合指揮系統”和“校”“醫”聯動機制

3.6.1推薦意見 在常態化疫情防控期間,建立校級層面的綜合指揮小組,協調計劃、實施、后勤、管理等各方面資源。形成高效聯系的工作體系。建立學校與醫療機構的聯動機制,確保疑似學生的規范轉運與就診,確保密切接觸人員的正確隔離及終末消毒等各項措施(證據等級:弱,推薦意見:強推薦)。WHO規定面對疫情第一時間成立綜合指揮系統,可以加快對公共衛生事件的響應。常態化建立“校”“醫”聯動機制,促進醫療機構與學校之間規范的轉運與就診。

3.6.2綜合指揮系統,“校”“醫”聯動措施 短時間內高校需要集中力量防控疫情,成立由學校各部門組成的校級綜合指揮系統,以推動各項措施的落實到位。疫情防控期間學校加強與當地醫療機構的聯系,形成便捷的轉運和就診機制,一旦發生疑似病例,第一時間與定點救治醫療機構溝通,完成轉運和就診。醫療機構指導學校對密切接觸者隔離,對疑似病例所接觸的環境、物品等進行終末消毒。

4 局限性

本文針對高校感染防控所關注的問題,通過專家討論制定了集束化措施,查閱文獻找出循證依據。由于專家委員會主要來自于西南地區,尚未能完全代替全國情況。每個地區可根據不同的風俗、生活習慣增加個性化的防控措施,以期達到更好的防控效果。