土地流轉的影響因素研究

摘 要:為在全國范圍內進一步推動農地有序流轉,推動新型農業經營主體的發展,補齊農業現代化短板,以中國家庭追蹤調查(簡稱CFPS)最新公布的2018年數據為基礎,運用Logistic邏輯回歸模型對影響鄉村農戶土地流轉的因素進行了分析。結果表明:家庭中外出打工人口比重、打工收入、子女對父母的經濟支持、征地、生產投入成本、農地產出總值、年末總收入等因素對土地流出具有顯著影響;農戶年齡、學歷水平、婚姻狀況、戶口性質、身體健康狀況、子女對父母的經濟支持、是否經歷過征地、生產投入成本、農地產出總值、農戶兼業化、農業補貼等因素對農戶土地轉入具有顯著影響。

關鍵詞:農戶;土地轉出;土地轉入;影響因素;Logit模型

中圖分類號 F311文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2021)03-0099-05

Study on the Influence Factors of Land Transfer

——Based on the Survey Data of CFPS

DING Jialin

(School of Business, Liaocheng University, Liaocheng 252000, China)

Abstract: In order to further promote the orderly circulation of agricultural land in the whole country, and to promote the development of new agricultural business entities, we should make up for the short board of agricultural modernization.Based on the data of China family panel survey (CFPS) in 2018, logistic regression model and robustness test were used.Results: The proportion of migrant workers in the family, the income from working, the financial support of children to their parents, whether they have experienced land acquisition, production input cost, total output value of agricultural land, and total income at the end of the year have significant influence on the outflow of land; the age, education level, marital status, household registration nature, health status, financial support of children to parents, whether they have experienced? land acquisition, production input cost, total output value of agricultural land, part-time employment of farmers and whether they get agricultural subsidies have significant influence on the transfer of land.

Key words: Peasant; Land transfer; Land into; Influence factors; Logit model

1 引言

20世紀50年代初,我國實行了計劃經濟體制,包括農地在內也由國家進行配置,實行“三級所有,隊為基礎”的土地集體所有制度[1]。隨著人民公社的推進,僅由國家宏觀調控的弊端日益顯露,嚴重制約著我國農業經濟的發展。自20世紀70年代末期開始,對土地制度的變革主要表現為對土地使用制度的改革,第1階段確立了土地的集體所有、農戶家庭經營的基本形態;第2階段制度變遷的主要內容是將土地承包期限明確延長至15年不變;第3階段,強化和穩定農戶家庭對土地經營擁有權利的完整性,最終確立了家庭聯產責任承包制。

當前,在“三權分置”的制度背景下,我國農村土地歸集體所有的性質不變,農民僅擁有承包經營權,可依法對土地經營權進行流轉。土地流轉實質上是土地經營權的轉出與轉入,擁有土地承包權的農戶保留承包權,轉讓經營權。通過土地流轉,一是可以將分散化的耕地集中在一起,減少田埂土坎的浪費,實現規模化經營,不但有利于農地肥力的改善[2],還有助于降低生產要素的邊際投入,提高農業產量的邊際產出;二是土地流轉促進解放剩余勞動力,將農地從經營效率低的農戶手中流轉給經營效率高的農戶,收取一定費用的土地租金,不僅可以提高農業生產效率,還能將解放的農村勞動力引導投身于第二、三產業的發展,實現農業增產與農戶增收,推動農業現代化與城鎮化的同時發展。

目前面臨的最大障礙是農民對土地根深蒂固的保有觀念,土地是農戶重要的財產權利和向非農就業轉移的“退路保障”[3]。另外,農民對于多年耕種的土地難免產生戀地情結,不愿承擔流轉后由于承租方經營不善導致地力下降的風險,因此更傾向于將土地無償暫借給村組內部的較為信任的親戚朋友等熟人,無論是撂荒棄耕還是暫借親戚,都會導致土地流轉逆市場化,不利于土地流轉市場的發展。而且由于農地流轉有可能是不會促進連片的地塊增加,如果僅僅是規模擴大,而地塊卻依然高度分散[4]。基于目前我國不健全的土地流轉市場,搜尋土地流轉信息較為困難,衡量流轉土地獲取微薄的收益與流轉過程中花費的高昂交易費用,出于農戶對成本-收益比較的理性思考后,多數農戶往往不會將土地進行流轉。

盡管相關鼓勵土地流轉的政策陸續出臺,但目前我國土地流轉現狀依然不容樂觀。基于此,本研究利用中國家庭追蹤調查(CFPS)的統計數據分析影響土地流轉的各種因素,以期為促進農民進行土地流轉與加快實現農業現代化提供理論依據。

1 文獻綜述

縱觀已有的文獻研究,目前學者對影響土地流轉因素的研究主要集中在推動力和阻礙力2個方面。在對影響土地流轉的動力方面已有大量研究,如李振杰[10]等通過問卷調查法,采用二元Logistic回歸技術,得出家庭非農人口數量、家庭收入、成立家庭農場、農戶從事特色產品種植養殖、農戶參與電商銷售、非農業種植和多形式流轉途徑促進普通農戶進行土地流轉的結論。同樣采用logistic回歸分析的還有陳振[11]、楊俊伍[12]。張豐翠[13]通過構建結構方程模型,認為農村空心化為村莊經濟發展和空間形態調整提供了有利契機,證明人口、經濟、農地和服務空心化可促進農地流轉。薛濡壕[14]等運用Pearson相關分析法,韓家彬[15]采用Taylor等三重路徑中介效應模型,證明流轉政策扶持是全國土地流轉的主要驅動力以及農業勞動力老齡化推動了老年農戶轉出耕地的結論。

有學者經過研究發現,當前存在的阻礙土地流轉的因素,匡遠配[16]發現農戶出于規避失業風險和社會保障制度體系在鄉村的不健全,使非農就業負向影響土地流轉行為。羅必良[17]運用問卷調查法得出相關數據,通過logistic回歸分析,得出市場型契約心理賬戶(將農地流轉給陌生人所面臨的成本收益權衡)抑制農地流轉的結論。張亞麗[18]運用CHARLS數據,通過Hausman檢驗,得出新農保對土地轉出行為無顯著影響的結論。

綜上所述,學界對于影響土地流轉因素的研究成果較為豐碩,也為本文奠定了良好的基礎,提供了重要借鑒,但仍存在幾點不足:首先,所研究影響變量較為單一,少有文章綜合多維度影響因素進行研究分析;其次,數據來源缺乏權威性,大多通過自行編制的調查問卷獲得實證數據,問卷設計相對缺乏法嚴謹性,樣本數量多樣性較低且存在地區異質性問題。有鑒于此,本文將影響因素變量分為微觀4個方面與宏觀2個方面做出預分析,通過2018年最新公布的中國家庭追蹤調查 (CFPS)的全國性樣本數據進行實證分析,得出影響土地流轉的具體因素及其現實意義,旨在為促進土地流轉提供參考。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源與處理 研究數據來源于中國家庭追蹤調查(CFPS)最新公布的2018年數據,由北京大學中國社會科學調查中心(ISSS)實施。保留鄉村人口數據與年齡大于16歲的勞動力人口數據,并且將未從村集體分得耕地的樣本數據剔除,再將含有缺失值的變量進行篩選與調整,最終得到符合實證研究要求的有效樣本4685個。

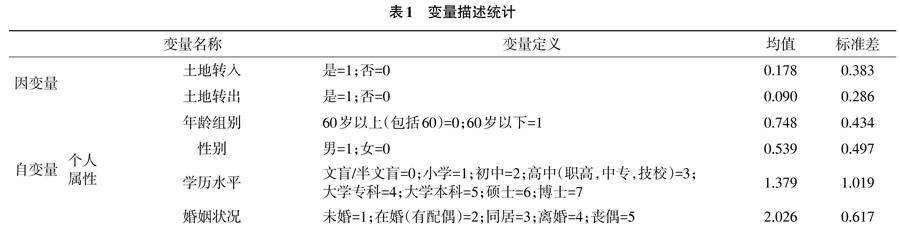

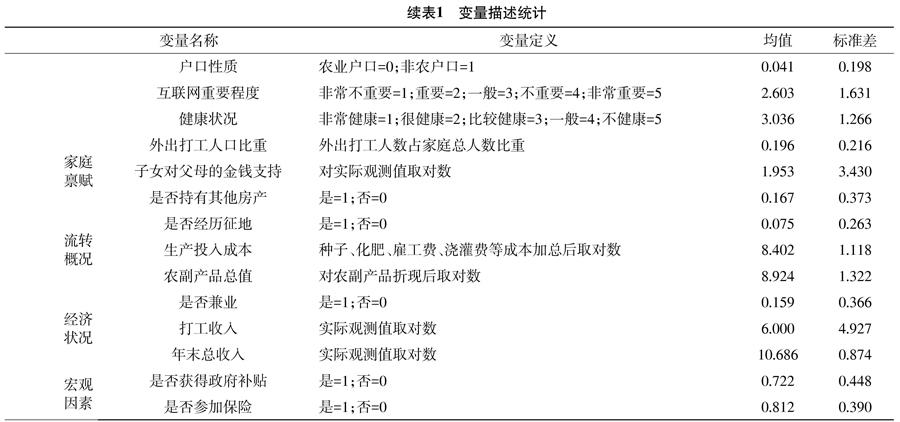

2.2 變量選取與描述性統計分析 將農戶土地流轉行為設為被解釋變量,土地流轉包括土地轉入與轉出,發生土地轉入或轉出賦值為“1”,不發生則賦值為“0”。解釋變量的選擇與界定由5個方面測度,如表1所示。通過對農地流轉行為數據進行分析發現:農戶土地流轉率25.68%,其中土地轉出率為8.99%,土地轉入率為17.89%,土地流轉發生率較低;土地流轉租金水平低現象突出,土地轉出平均所得2290元,土地轉入平均支出3244元,十三屆全國人大二次會議指出自2014年,年農村家庭人均純收入低于2300元納為扶貧對象標準之一,2019年,除去其他約束條件,平均家庭收入低于3747元則屬為貧困戶;大約77%的農戶不需要生產幫手,雇工費大于10萬元的農戶僅占4%,反映目前農村農戶普遍為小農經營的實際,經營土地細碎化,缺少農業生產大戶帶頭,農業規模化經營程度低;農村勞動力老齡化,年齡大于60歲的耕地農戶約占25%,表明農業經營主體老齡化問題確實存在;農業勞動力受教育水平普遍偏低,54%農戶的受教育水平低于小學學歷,絕大多數農戶學歷低于初中水平。

2.3 影響土地流轉的因素界定 當前,農地流轉現狀并未達到理想水平,導致農村土地流轉水平低是多方面因素影響的結果。

2.3.1 微觀因素 (1)個人屬性:由于農戶的性別、年齡、婚姻狀況、戶籍所在地、信息接受程度、健康狀況受外界影響較小,自身稟賦因素起決定性作用,長期保持穩定。因此,將上述5個方面概括為個人屬性。(2)家庭稟賦:將家庭中外出打工人口比重、子女關懷、家庭固定資產歸納為家庭特征,把握不同農戶分化對土地流轉的影響。(3)農地概況:農地概況由農地租金、是否經歷土地征用、生產要素投入、農業經營狀況表征。(4)經濟狀況:經濟狀況是影響農戶是否進行土地流轉的關鍵因素,用農戶兼業化、非農收入情況、家庭總收入表征經濟狀況。

2.3.2 宏觀因素 自改革開放以來,國家對土地有序流轉重視程度逐漸增強,《憲法》《民法通則》《農村土地承包法》《村民委員會組織法》《土地管理法》《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》對于土地流轉都做出具體部署。近年來,《農村土地承包法》規定“生不增、死不減”政策,黨的十九大提出保持土地承包關系穩定長久不變,第二輪土地承包到期后再延長30年政策。除了若干穩定土地承包經營權的宏觀政策的出臺,國家還采取多種實現形式以鼓勵農戶進行土地流轉,包括對進行土地流轉的農戶發放補助、健全社會保障體系等。

3 土地流轉的影響因素實證分析

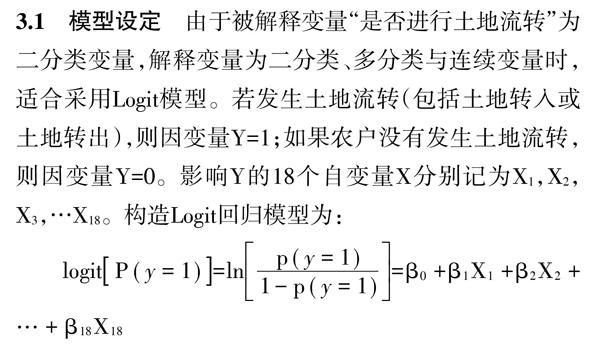

3.1 模型設定 由于被解釋變量“是否進行土地流轉”為二分類變量,解釋變量為二分類、多分類與連續變量時,適合采用Logit模型。若發生土地流轉(包括土地轉入或土地轉出),則因變量Y=1;如果農戶沒有發生土地流轉,則因變量Y=0。影響Y的18個自變量X分別記為X1,X2,X3,…X18。構造Logit回歸模型為:

由于Logit回歸分析得出的系數缺乏現實意義,因此增加邊際效應分析以反映變量的影響程度的大小。本文實證分析使用Stata15軟件,結果顯示,全部自變量的方差膨脹因子(VIF)均小于2(VIF>5,則認為可能存在多重共線性)[11],排除多重共線性對結果的干擾;并且對因變量為土地流入與否和土地流出與否分別構建上述Logit回歸模型,回歸結果均通過似然比檢驗(LR檢驗),證明模型擬合度良好。各種變量對土地流轉的影響的估計結果如表2所示。

3.2 回歸分析 由Logit回歸結果可知,變量年齡、學歷水平、婚姻狀況、戶口性質、健康狀況、外出打工人口比重、子女對父母的金錢支持、是否經歷過征地、生產投入成本、農副產品總值、是否兼業、打工收入、年末總收入、農業補助對土地流轉的影響顯著。具體分析如下:

3.2.1 個人屬性 年齡在5%、健康狀況在1%水平上顯著促進土地流轉,年齡越年輕、健康狀況越好的農戶越有利于轉入土地。學歷水平1%、戶口性質在10%水平上顯著抑制土地轉入,受教育程度越高、擁有城市戶口的農戶越不愿意轉入土地。婚姻狀況5%水平上顯著抑制土地轉入,處于未婚狀態和婚姻狀況穩定的農戶雖處于不同人生階段,但為盡可能擴大未來消費,其轉入土地擴大經營以增收的動力相較于離婚喪偶者來說更強;互聯網重要程度對于土地流轉不顯著,由于目前沒有建立一個有效的土地流轉信息平臺,運用互聯網收集土地流轉信息的可得性欠缺且鄉村信息通訊技術發展較為緩慢,互聯網的普遍使用率還較低,因此農戶認為互聯網的重要程度沒有預想的那樣顯著。而性別因素對于土地流轉不顯著的原因,可能是由于隨著社會整體的進步與第二、三產業的蓬勃發展,人們的思想也在發生轉變,男性女性生理上的客觀差異以及封建男性女性不平等思想正在將逐漸被弱化,女性也可以根據自身比較優勢選擇務工或務農,基于這種轉變,可以解釋土地的處置方式受性別影響較小的原因。

3.2.2 家庭稟賦 子女對父母的金錢支持均在1%水平上顯著影響土地轉入與土地轉出,促進土地轉出、抑制土地轉入。由是否持有其他房產所測度的固定資產對土地流轉的影響并不顯著,一方面,由于當前小規模農戶經營占主流,農地地塊面積偏小,缺乏大機器運作條件,因此對于農業生產的投資需求也較小,缺乏將房屋等固定資產作為抵押獲得貸款以擴大投資的必要性;另一方面,對于影響土地轉出行為來說,位于農村的房屋等不動產缺乏區位優勢,其市場價值較低,因此抵御風險的作用也不明顯。此外,外出打工人口比重在5%水平上顯著抑制土地流出,看似與一般認知相悖,究其深層原因恰可反映當前農民外出打工崗位不穩定的現象,使農戶即使身在城鎮務工但無法改變離鄉不離土的現狀,土地依然作為農戶生活保障的最后一道防線而存在,且外出打工人口比例越大,這種不穩定性所帶來的風險越大。

3.2.3 農地概況 是否經歷過征地在10%水平上顯著負向影響土地流入,在1%水平上顯著正向促進土地轉出,農戶自家農地被征用之后,一方面轉入土地的交易費用過高,另一方面,土地征用對象一般是較大規模的,導致同村其他農戶大多也無地可轉出;生產成本投入在1%水平上顯著影響土地流轉,抑制土地轉出、促進土地轉入;農副產品總產值在1%水平上負向抑制土地轉出、在5%水平上正向促進土地轉入。為保證產出必須投入生產成本,在零星地塊上經營所得的收益減去前期成本投入之后的剩余往往難以維持生計,農戶往往選擇轉出土地;土地轉入擴大農業經營規模,使承租戶可以選擇現代化機械生產,其高昂的固定成本已經投入,發揮土地以及投入資源的最大效率就是增收減支,因此,投入成本越多,擴大農業經營規模越有利可圖,轉入戶土地經營規模越大則抵消固定成本之后獲得的利潤越大。

3.2.4 經濟狀況 兼業情況與在5%水平上顯著正向影響土地轉入,農戶在農閑時期從事其他臨時崗位進一步提高收入,積累資本加大農業投資,提高生產積極性,擴大土地轉入規模。打工收入在10%水平上顯著正向影響土地流出,外出務工的比較收益相對于農業經營越高,則農戶越傾向于從事非農工作,獲得工資性收入。年末總收入在1%水平上顯著正向影響土地轉出,收入越高生活越有保障,資產積累所帶來的保險效應使農民對土地保障性功能的依賴降低,不必為了生計而與土地捆綁在一起。

3.2.5 宏觀因素 農業補貼在5%水平上顯著正向促進農戶進行土地流入。農戶參加新型農村養老保險對于土地流轉影響不顯著,可能是保險覆蓋廣度和深度有待進一步拓寬和深化。

4 研究結論與啟示

4.1 結論 本研究結果表明:(1)子女對父母提供的經濟支持越多、經歷過土地征用、打工收入越高、年末收入越高,農戶越傾向于土地流出;而家庭中外出打工人口占比越大、生產投入成本越高、農地產出總值越大,對于土地流出有顯著抑制作用。(2)農戶年齡越年輕、身體健康狀況越好、生產投入成本越大、農地產出總值越高、兼業化現象約普遍、獲得農業補貼對土地轉入有顯著促進作用;而婚姻狀況為離異與喪偶、學歷水平越高、戶口性質為城鎮戶口、子女對父母的金錢支持越多、經歷過土地征用則負向影響農戶進行土地轉入行為。說明同一微觀因素對于土地轉入與土地轉出的影響具有異質性,現行的政策與宏觀舉措對于鼓勵土地流入有顯著的影響。

4.2 啟示

4.2.1 發揮集體的“所有者”作用 雖然鼓勵土地流轉所出臺的政策深化農戶的“準所有者”身份,但土地歸集體所有的事實依據沒有變,集體應當本著為農民謀幸福初衷,強化其帶頭、協調等作用。借鑒與學習現代化農業經營園發展路徑、大力宣傳土地流轉政策,引導農戶將土地向農業大戶、龍頭企業等大型農業生產園轉出,使土地供給轉變為有效供給。

4.2.2 提高農村人力資本,增強農村基礎設施建設 教育部門應增加對農村教育的重視,為農業現代化與城鎮化積累人才。村集體應定期舉辦技能學習培訓,提高村民的知識水平與技能掌握水平,為農戶的生存與發展積累人力資本,提高非農就業競爭力,淡化對土地等物質資本的心理依賴。健全的基礎設施可以降低農業投入成本或者在投入不變的情況下增加產出,農業基礎設施包括水利灌溉設施、道路交通、電力、通信等。

4.2.3 鞏固和發展土地流轉市場,健全土地流轉信息平臺 建立涵蓋全國農戶土地信息的網絡系統并予以公示,制定評估農地經營權價值的明確標準,減少由于信息不對稱所引發的道德風險事件。完善農產品初級交易市場,使農產品交易規范化,完善、公開的土地經營流轉市場能夠降低農戶進行土地流轉過程中的信息搜尋成本、交易費用、心理成本,維護農戶相關權益,激發農戶生產積極性,保障國家糧食安全。

4.2.4 增強國家宏觀調控 將企業不得隨意解雇、不得拖欠工資、提供平等權利等保護農民工利益等舉措寫入法律,切實維護農民工應得的合法權益。深化戶籍制度改革,實現城鄉統籌發展,減少農戶因沒有保障的的非農就業而出現的“離村不離地”現象,保障農戶與農村分離的穩定性;擴大農村社會保障體系的覆蓋深度與廣度,解放老年勞動力,減輕流轉主體老齡化負擔;完善土地經營補貼政策,為大規模進行土地流轉的農戶提供補貼,促進農業經營規模化。

參考文獻

[1]高國力,王繼源.新中國70年來我國農業用地制度改革:回顧與展望[J].經濟問題,2019(11):1-8.

[2]張倩月,呂開宇,張懷志.農地流轉會導致土壤肥力下降嗎?——基于4省種糧大戶測土結果的實證研究[J].中國農業資源與區劃,2019,40(02):31-39.

[3]曾起艷,孫凱,仝志輝.基于農戶選擇視角的土地流轉與土地托管比較分析[J].世界農業,2019(09):4-11.

[4]葉興慶,翁凝.拖延了半個世紀的農地集中——日本小農生產向規模經營轉變的艱難歷程及啟示[J].中國農村經濟,2018(01):124-137.

[5]羅必良,鄭沃林.產權特性、心理賬戶與農地流轉[J].東岳論叢,2019,40(10):25-32.

[6]彭長生,王全忠,鐘鈺.農地流轉率差異的演變及驅動因素研究——基于勞動力流動的視角[J].農業技術經濟,2019(03):49-62.

[7]高國力,王繼源.新中國70年來我國農業用地制度改革:回顧與展望[J].經濟問題,2019(11):1-8.

[8]蘇永志.芻議我國農地流轉的困境及其出路[J].農業經濟,2014(03):36-38.

[9]許亞芬.制約農村土地流轉的主要因素及對策[J].內蒙古農業科技,2005(3):101-102.

[10]李振杰,韓杰.基于Logistic回歸模型的農戶土地流轉意愿實證分析[J].統計與決策,2019,35(13):110-114.

[11]陳振,歐名豪,郭杰,等.農戶農地轉出滿意度影響因素分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2018,18(05):112-120.

[12]楊俊伍,龍政.農戶參與土地流轉意愿的微觀動因分析[J].經濟問題探索,2019(02):156-162.

[13]張豐翠,陳英,謝保鵬,等.農村空心化對農地流轉及農地利用方式變化的影響[J].干旱區資源與環境,2019,33(10):72-78.

[14]薛濡壕,陜永杰,馬霍龍.基于面板數據的中國土地流轉時空演變規律及其驅動力分析[J].地域研究與開發,2019,38(04):153-159.

[15]韓家彬,劉淑云,張書鳳,等.農業勞動力老齡化對土地規模經營的影響[J].資源科學,2019,41(12):2284-2295.

[16]匡遠配,王一清.非農就業、農地流轉與城鎮化[J].廣西社會科學,2018(11):69-74.

[17]羅必良,鄭沃林.產權特性、心理賬戶與農地流轉[J].東岳論叢,2019,40(10):25-32.

[18]張亞麗,白云麗,甄霖,等.新農保能促進農戶土地流轉嗎?——基于CHARLS三期面板數據[J].自然資源學報,2019,34(05):1016-1026.

[19]張錦華,劉進,許慶.新型農村合作醫療制度,土地流轉與耕地滯留.管理世界,2016,(1):99-109.

[20]高雅.新型城鎮化背景下農村土地流轉問題思考[J].山西農業科學,2016,44(5):686-689.

(責編:張宏民)

作者簡介:丁佳琳(1998—),女,山東威海人,碩士研究生,研究方向:農業。? 收稿日期:2020-12-24