肌內(nèi)效貼結(jié)合運(yùn)動(dòng)治療對(duì)痙攣型雙癱腦癱下肢運(yùn)動(dòng)功能的療效分析

戚建平 李京斌 張桂香 申延豐

腦性癱瘓簡(jiǎn)稱為腦癱,其是嬰幼兒或者胎兒腦部非進(jìn)行性損傷所造成的癥候群,通常以活動(dòng)受限、姿勢(shì)發(fā)育障礙以及中樞性運(yùn)動(dòng)障礙為主要表現(xiàn),且伴隨知覺、交流、認(rèn)知、感覺以及行為障礙,還會(huì)引發(fā)繼發(fā)性骨骼、肌肉問題以及癲癇癥狀[1]。在腦癱中,痙攣型雙癱是非常常見的,其主要以下肢內(nèi)收、膝關(guān)節(jié)屈曲、肌張力高以及踝關(guān)節(jié)內(nèi)翻等為主要表現(xiàn)。這些癥狀不管是對(duì)患兒的日常生活還是運(yùn)動(dòng)功能都會(huì)帶來嚴(yán)重影響,所以對(duì)患兒實(shí)行早期診斷和治療是對(duì)骨骼肌肉等繼發(fā)性問題及進(jìn)行預(yù)防的重點(diǎn)所在。當(dāng)前腦癱康復(fù)治療主要是利用神經(jīng)發(fā)育學(xué)療法,其對(duì)于促進(jìn)患兒神經(jīng)功能的盡快恢復(fù)是非常重要的,也可以通過肉毒素注射以及配戴矯形器等方式來實(shí)現(xiàn)對(duì)患兒姿勢(shì)的控制。肌內(nèi)效貼是一種不含有藥物成分的貼布,其能夠?qū)∪獾倪^度興奮以及痙攣進(jìn)行有效抑制,促進(jìn)其運(yùn)動(dòng)模式的盡快恢復(fù),強(qiáng)化肌肉力量,進(jìn)而促進(jìn)拮抗肌和主動(dòng)肌保持在平衡狀態(tài),同時(shí)其還可以使肌肉以及關(guān)節(jié)的穩(wěn)定性得到保障,不會(huì)對(duì)機(jī)體活動(dòng)產(chǎn)生不利影響[2]。本文的主要目標(biāo)就是分析肌內(nèi)效貼結(jié)合運(yùn)動(dòng)治療對(duì)痙攣型雙癱腦癱下肢運(yùn)動(dòng)功能的療效,報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年8 月~2020 年8 月收治的72 例痙攣型雙腦偏癱患兒作為本次實(shí)驗(yàn)研究對(duì)象,根據(jù)隨機(jī)數(shù)字表法將其分為參照組與觀察組,各36 例。參照組男21 例,女15 例,平均年齡(6.30±1.55)歲;觀察組男22 例,女14 例,平均年齡(6.48±1.21)歲。兩組患兒一般資料比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。本次研究已經(jīng)通過醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)批準(zhǔn),

1.2 納入及排除標(biāo)準(zhǔn) 納入標(biāo)準(zhǔn):所有患兒經(jīng)臨床診斷確診;患兒家屬均已經(jīng)簽署知情同意書;患兒的耐受性以及依從性良好,可以配合臨床治療。排除標(biāo)準(zhǔn):存在皮膚病患兒以及治療部位皮膚損傷的患兒;存在嚴(yán)重臟器功能異常的患兒;臨床資料不完善以及無(wú)法耐受本次治療的患兒;存在意識(shí)障礙以及精神疾病的患兒。

1.3 方法

1.3.1 參照組 實(shí)行常規(guī)運(yùn)動(dòng)治療。通過神經(jīng)發(fā)育學(xué)療法來對(duì)患兒的異常運(yùn)動(dòng)模式以及姿勢(shì)進(jìn)行抑制,促進(jìn)正常運(yùn)動(dòng)發(fā)育,主要包括牽伸、平衡訓(xùn)練、肢體負(fù)重訓(xùn)練以及步行功能訓(xùn)練等,4 次/周,30 min/次,治療時(shí)間為10 周。

1.3.2 觀察組 在參照組基礎(chǔ)上實(shí)行肌內(nèi)效貼治療。放松小腿三頭肌,采用“Y”型貼布,“錨”固定在足部,“尾”則沿著腓腸肌兩側(cè)腹肌由上延伸,直到腘窩下;促進(jìn)足背屈,使用“I”形貼布,將“錨”固定在脛骨外側(cè)1/3 部位,并向內(nèi)外踝延伸,直到足背;緩解膝關(guān)節(jié)伸展不足,利用“Y”形貼布,將“錨”固定在大腿根部,沿著股四頭肌肌腹,向髕骨兩側(cè)直到脛骨粗隆部位延伸并且匯合;促進(jìn)軀干穩(wěn)定,將“錨”固定在患兒腰骶部,“尾”則要向C7 延伸。貼扎肌內(nèi)效貼1 次/d,4 次/周,4 周為1 個(gè)療程,治療時(shí)間為10 周。

1.4 觀察指標(biāo)及判定標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)比兩組患兒的粗大運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分,采用GMFM 中的GMFM-D 及GMFM-E 對(duì)患兒進(jìn)行評(píng)定,分值越高患兒粗大運(yùn)動(dòng)功能恢復(fù)情況越好。對(duì)比兩組患兒臨床療效,療效判定標(biāo)準(zhǔn):顯效:患兒通過治療其運(yùn)動(dòng)功能恢復(fù)到正常狀態(tài);有效:患兒經(jīng)治療其運(yùn)動(dòng)功能獲得了顯著改善;無(wú)效:通過本次治療患兒的運(yùn)動(dòng)功能并沒有產(chǎn)生明顯變化。總有效率=(顯效+有效)/總例數(shù)×100%。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS20.0 統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件處理數(shù)據(jù)。計(jì)量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差()表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05 表示差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

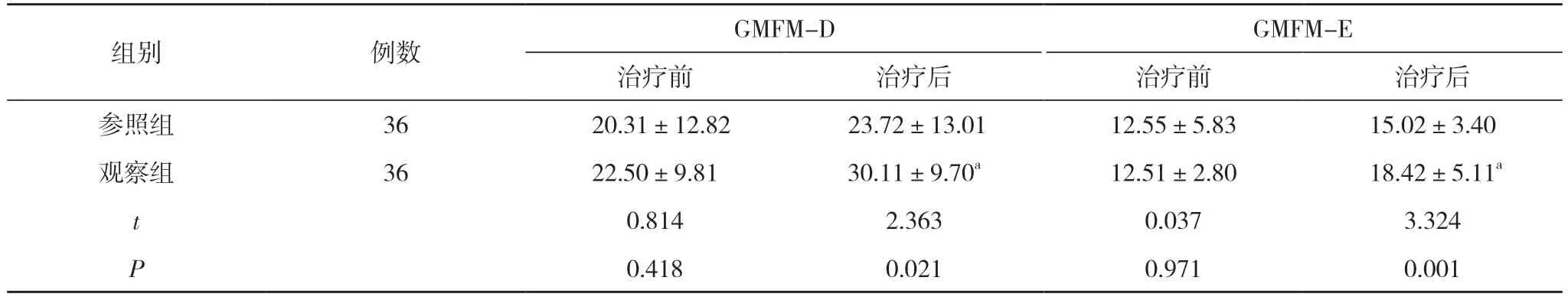

2.1 兩組患兒的粗大運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分對(duì)比 治療前,兩組患兒GMFM-D 及GMFM-E 評(píng)分對(duì)比,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);治療后,觀察組GMFM-D 及GMFM-E評(píng)分均高于參照組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

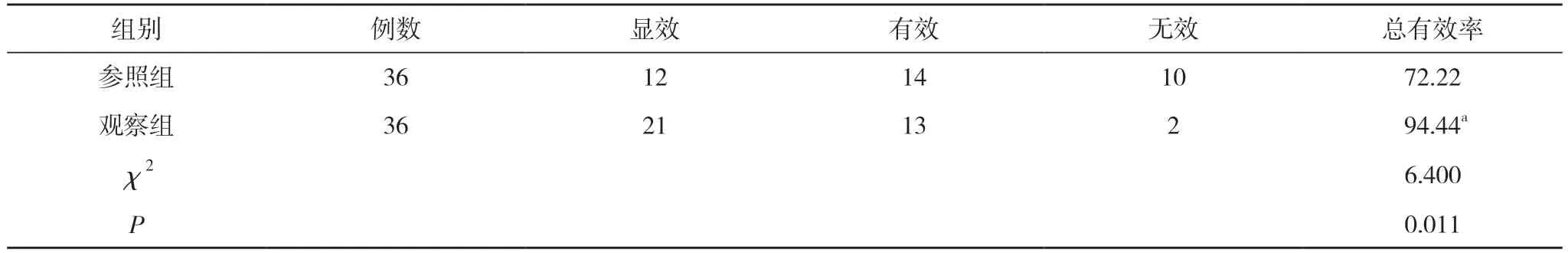

2.2 兩組患兒臨床療效對(duì)比 觀察組治療總有效率高于參照組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者的粗大運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分對(duì)比(,分)

表1 兩組患者的粗大運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分對(duì)比(,分)

注:與參照組治療后對(duì)比,aP<0.05

表2 兩組患者臨床療效對(duì)比(n,%)

3 討論

在腦癱類型中,痙攣型雙癱是極為常見的,相比于上肢,其下肢受累程度較為嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為骨盆控制力差、下肢內(nèi)旋、軀干前屈以及膝關(guān)節(jié)屈曲等。臨床一般都是利用肉毒素治療、水療以及神經(jīng)發(fā)育學(xué)療法來改正患兒的異常姿勢(shì)、緩解其肌張力,進(jìn)而促進(jìn)其運(yùn)動(dòng)功能的盡快恢復(fù)[3]。當(dāng)前,一般都是利用神經(jīng)發(fā)育學(xué)療法抑制痙攣模式來對(duì)患兒實(shí)行康復(fù)治療,改善其異常姿勢(shì),進(jìn)而促進(jìn)其運(yùn)動(dòng)功能的盡快恢復(fù),也可以對(duì)患兒實(shí)行肉毒素治療以及佩戴矯正器等方式來實(shí)現(xiàn)對(duì)患兒姿勢(shì)的控制。肌內(nèi)效貼早期主要是用于運(yùn)動(dòng)防護(hù),其通過貼布的力學(xué)方向以及粘彈性質(zhì)量,能夠?qū)M織進(jìn)行牽拉,使皮膚產(chǎn)生褶皺,促進(jìn)淋巴以及血液循環(huán),并和生物力學(xué)以及肌動(dòng)學(xué)原理相結(jié)合,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化、放松肌肉以及矯正肌腱和筋膜的作用;而感覺輸入的強(qiáng)化,能夠?qū)∪獐d攣進(jìn)行有效緩解,改善肌肉張力,進(jìn)而促進(jìn)肌肉萎縮[4]。相比于普通貼布,肌內(nèi)效貼可以提高軀干以及肢體活動(dòng)度,并且其能夠長(zhǎng)時(shí)間貼附于人體表皮;此外,其不存在備藥性,不會(huì)引發(fā)不良反應(yīng)以及過敏反應(yīng),所以其在臨床中獲得了較為廣泛的應(yīng)用。而對(duì)于患兒力量較弱以及肌張力高等問題,通過將剪裁方式、貼布性能和生物力學(xué)貼法相結(jié)合,能夠使肌肉保持在放松狀態(tài),緩解異常肌張力,促進(jìn)肌肉功能以及筋膜重建,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)力學(xué)以及筋膜糾正效果,促進(jìn)患兒下肢運(yùn)動(dòng)功能的盡快恢復(fù)。

對(duì)于痙攣型腦癱患兒,其肌力下降主要是因?yàn)槟X損傷后所造成的下位神經(jīng)元傳導(dǎo)功能異常,和正常兒童相比,其主要表現(xiàn)為感覺障礙、肌肉無(wú)力等。肌肉是非常重要的吸收裝置,其有著穩(wěn)定關(guān)節(jié)的作用,所以如果股四頭肌肌力降低,則很有可能會(huì)對(duì)膝關(guān)節(jié)穩(wěn)定性產(chǎn)生影響[5]。通過對(duì)股四頭肌實(shí)行髕骨支持貼布以及促進(jìn)貼布,主要就是為了強(qiáng)化患兒的膝關(guān)節(jié)支撐力,使髕骨周圍組織力學(xué)保持在平衡狀態(tài),進(jìn)而促進(jìn)膝關(guān)節(jié)功能活動(dòng)水平的進(jìn)一步提高。因?yàn)榛純旱能|干張力相對(duì)較高,再加上其軀體核心力量不夠穩(wěn)定,因此很容易產(chǎn)生站立平衡能力異常以及站立姿勢(shì)控制異常等現(xiàn)象。所以,臨床需要對(duì)患兒實(shí)行能夠促進(jìn)豎脊肌收縮的肌內(nèi)效貼治療,進(jìn)而緩解患兒的異常肌張力,實(shí)現(xiàn)促進(jìn)患兒肌肉功能重建的目標(biāo)。對(duì)于痙攣型雙癱患兒所存在的踝關(guān)節(jié)內(nèi)翻、跖屈,下肢無(wú)法支持體重以及足底無(wú)法接觸地面等一系列問題,要從脛前肌前端對(duì)其進(jìn)行貼扎,此時(shí)作用在皮膚的自然回縮方向、肌肉收縮方向以及拉力都是相同的,而貼布則會(huì)對(duì)局部軟組織產(chǎn)生持續(xù)性的引導(dǎo)力量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)矯正足踝、支持軟組織以及引導(dǎo)筋膜的作用[6]。但是如果在腓腸肌終止端貼扎,則會(huì)產(chǎn)生反向拉力,并不能實(shí)現(xiàn)預(yù)防肌肉攣縮以及放松伸展的作用。受到中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷的影響,患兒的大腦并不能提供正確的力量以及姿勢(shì)來對(duì)肢體運(yùn)動(dòng)的靈活性以及計(jì)劃性進(jìn)行控制,則對(duì)感覺器官所傳來的信息進(jìn)行分析和處理并且機(jī)體運(yùn)作的過程中,經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生動(dòng)作不協(xié)調(diào)以及肌肉力量不平衡等現(xiàn)象。肌內(nèi)效貼的應(yīng)用,其能夠?qū)ζつw產(chǎn)生拉伸以及壓力,進(jìn)而對(duì)軀體以及機(jī)械感受器進(jìn)行刺激,強(qiáng)化貼扎周圍部位的感覺反饋,增強(qiáng)感覺輸入,并且通過運(yùn)動(dòng)信息的反復(fù)傳遞,能夠?qū)崿F(xiàn)調(diào)節(jié)骨骼肌活動(dòng)力以及神經(jīng)的目標(biāo),進(jìn)而促進(jìn)患兒動(dòng)作協(xié)調(diào)性的進(jìn)一步提高[7]。對(duì)于痙攣型雙癱腦癱患兒,肌內(nèi)效貼的應(yīng)用,能夠促進(jìn)患兒下肢功能的盡快恢復(fù),因?yàn)閮和眢w較輕并且關(guān)節(jié)負(fù)荷力相對(duì)較小,肌內(nèi)效貼的應(yīng)用能夠在固定肢體持續(xù)矯正的同時(shí)刺激患兒的感覺輸入以及肌肉,進(jìn)而降低其肢體功能的恢復(fù)時(shí)間。肌內(nèi)效貼是一種對(duì)腦癱進(jìn)行治療的輔助方式,因此臨床醫(yī)師需要對(duì)患兒實(shí)行綜合性、個(gè)體化評(píng)估,對(duì)癥貼扎,進(jìn)而提高治療效果,促進(jìn)患兒運(yùn)動(dòng)功能的盡快恢復(fù)[8]。本次研究結(jié)果顯示,治療后,觀察組GMFM-D及GMFM-E評(píng)分均高于參照組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組治療總有效率高于參照組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。這表明在痙攣型雙腦癱患兒的治療中對(duì)其實(shí)行肌內(nèi)效貼結(jié)合運(yùn)動(dòng)治療,不但能夠提高治療效果,還可以促進(jìn)患兒運(yùn)動(dòng)功能的盡快改善,有利于患兒恢復(fù),臨床中具有較高的應(yīng)用和推廣價(jià)值。

綜上所述,肌內(nèi)效貼和運(yùn)動(dòng)治療的聯(lián)合應(yīng)用,能夠有效改善痙攣性雙腦癱瘓患兒的運(yùn)動(dòng)功能,同時(shí)還可以進(jìn)一步提高臨床治療效果,具有應(yīng)用和推廣價(jià)值。