人工智能技術對我國制造業就業的替代效應

楊 慧,吳淑梅

(皖江工學院,安徽 馬鞍山 243000)

人工智能(Artificial Intelligence,縮寫為AI)是對所有智能的模擬和應用的一門新的技術科學。該領域的研究包括計算機視覺、語言識別與生成、機器學習、自然語言理解與交流和專家系統等。人工智能作為一種全新的技術進步,是新工業革命的標志,將對經濟、社會、國防等多個領域帶來深遠影響。

隨著中國制造2025、工業4.0等概念的提出,中國從制造大國邁向制造強國的道路上,AI與制造業的結合是至關重要的一步。在國際挑戰中,可以視為一個重要的超車機遇。制造業與AI的融合在實現智能化生產模式的過程中的角色,變得愈發不可替代。近年來,隨著人工智能的發展,在生產中大量可編程性較高、重復性、規則性的勞動被解放出來。尤其是在中國的制造業中,由于傳統的產業驅動,低技術含量的勞動逐漸將被人工智能替代。

人工智能技術作為一種技術進步,雖然對社會經濟發展帶來新的機遇,但是也帶來失業問題。從全球范圍來看,人工智能技術的應用對勞動就業產生了影響。謝璐指出新技術的應用對勞動就業具有多重的影響。一方面,人工智能技術的進步提高了勞動生產率,就業崗位逐漸被人工智能技術擠壓,造成技術性失業問題。另一方面,人工智能技術對就業又有創造效應[1]。

一、文獻綜述及研究假設

人工智能技術究竟會對勞動就業產生怎樣的影響,學術界存在不同的觀點。人工智能對就業既有替代效應,消滅就業崗位,也有創造效應,使就業增加。

(一)人工智能對就業的替代效應

新技術對勞動的替代問題可追溯到第一次工業革命。人工智能的蓬勃發展雖然對社會經濟有著巨大的促進作用,但是也引發了人們對新一輪失業問題的擔憂,導致對“機器換人”的焦慮。無疑,技術的進步由于降低了勞動強度,提高了勞動生產率,進而產生了就業的替代效應。

KAPALAN J指出人工智能技術的發展會導致非常多的崗位逐漸被人工智能機器替代[2]。Frey和Osborne基于概率模型,研究了計算機技術對全美702種職業取代的風險。預測其中有47%的勞動崗位被列為 “高風險”職業,其中包括服務人員、文員、以及絕大多數生產性工人。之后,其他國家的學者也利用同樣的定量分析的方法對不同國家的職業做了預測[3]。其中,David研究發現,在日本大約55%的勞動崗位被替代的風險很高[4]。2018年世界經濟論壇年會發布的調查報告指出,全球7500萬個工作崗位將受到人工智能的替代。

(二)人工智能對就業的創造效應

人工智能技術的應用在替代就業崗位的同時,也表現出一定的創造效應。Autor等認為人工智能取代的是機械的程式化的生產任務,但是對復雜的非程式化任務,在增加智能投入的同時也增加對高智能勞動力的需求,進而產生創造效應[5]。Bessen通過實證研究表明人工智能技術雖然消滅了部分就業崗位,但促進了一些工作任務結構化程度低的崗位的增加[6]。Acemoglu和Restrepo指出,新技術在消滅某些就業崗位的同時,也會創造出新的工作任務,創造出新就業崗位[7]。Trajtenberg指出,人工智能技術會創造大量的新崗位,一方面,是以人工智能為核心的新工作崗位的出現。另一方面,人工智能的發展和應用也需要更多的專業技術人員。特別是人工智能技術的研發設計、使用、維護等領域會創造出新的工作崗位需求[8]。謝璐指出,長期趨勢看,隨著人工智能技術的成熟化,其替代效應會與生產效率抵消,對就業的創造效應會逐漸發揮作用[1]。

(三)人工智能對制造業的影響

Acemoglu & Restrepo在實證研究中發現,美國在1993年-2007年間,工業機器人在制造業的使用密度與制造業的就業與制造業工人的工資水平均呈現明顯的負相關。工業機器人的使用密度越高,制造業的工人就業率與工資水平就越低,技術進步在制造業的替代效應明顯高于創造效應。并依據數據推斷,在20世紀初,美國因工業機器人的使用造成的制造業失業人數高達36萬人[7]。閆雪凌等使用制造業分行業數據研究后發現,工業機器人的使用對制造業的就業崗位數量存在明顯的負向作用[9]。蔡嘯等的研究認為人工智能技術的使用抑制了制造業的就業,對低技能就業的擠出效應明顯。但是研究同時指出人工智能對制造業就業存在門限特征[10]。說明了人工智能對制造業就業的替代效應會隨技術水平的提升而減弱。

中國社會科學院工業經濟研究所研究編制的《“人工智能+制造”產業發展研究報告》認為[11],人工智能和制造的融合,本質上追求的“人機協同”,而不是“機器替代人”。這和工業革命后的機器自動化生產有著本質的不同。而“人工智能+制造”追求的是機器的柔性生產,強調機器能夠自主反饋和調整。

綜上所述,近年來國內外學者對人工智能對就業的影響相關研究已經有了規模。但是,就國內來看,目前的研究多集中在人工智能對國內勞動力規模總體變化的影響,更多是宏觀層面的趨勢預測,缺少人工智能對于產業、行業以及崗位具體影響的實證研究,缺少對企業層面的微觀研究。本文以汽車行業為例,研究人工智能應用對汽車行業的就業影響,并利用實證研究檢驗人工智能技術的應用對汽車行業的就業數量和結構產生的影響。本文用倍差法模型研究就業問題的思路,從企業層面上驗證人工智能技術對汽車制造業中的生產性員工的就業比重的影響。并提出本文的假說設定:人工智能技術的使用對我國汽車制造的就業影響總體上呈現崗位替代效應。本文將使用我國汽車行業人工智能技術應用的相關數據(包括汽車零配件行業),實證研究人工智能技術對制造業就業產生的影響。

二、模型、變量與數據

(一)模型設定

研究采用政策評估中常用的倍差法(Difference-In-Difference,DID)探究人工智能應用技術對生產性員工就業數量的影響。倍差法是政策效應評估方法中的一大利器,能夠避免政策變量存在的內生性問題。其基本形式為:

yit=α+β1du+β2dt+β3du×dt+εit

(Ⅰ)

其中,dt為政策實施虛擬變量(dt=0則為政策實施前,dt=1為政策實施后),其刻畫了政策實施前后存在的固有時間趨勢;du為分組虛擬變量(du=1,個體屬于實驗組;du=0,則個體屬于控制組),表述了實驗組和對照組所存在的固有差異;du×dt為分組虛擬變量與政策實施變量的交互項,其系數β3反映了政策實施的凈效應,即實驗組的政策效應;εit為隨機擾動項。

為了準確估計人工智能技術對就業帶來的影響效果,本研究將人工智能的應用視同準自然實驗,選取215家汽車企業作為研究樣本,根據企業是否屬于人工智能技術的企業分為實驗組和對照組。本文構建以下實證模型,考察人工智能AI對生產性員工的就業數量的影響。

Eit=α+β1AIi+β2YEARit+β3AIi×YEARit+μi+λi+yXit+εit

(Ⅱ)

其中,下標it分別代表個體企業和年份。i為具體企業,t為時間。α代表常數項。Eit代表企業生產性員工的比重,即本文的被解釋變量。AIi表示政策虛擬變量即人工智能虛擬變量。以該企業是否為人工智能應用的企業分別取值為1和0,分別代表實驗組和控制組。YEARit為時間虛擬變量,采用人工智能之前為0,以后為1。交互項AIi×YEARit是本文的重點關注變量,其系數β3代表了人工智能技術的實施效應。如果β3為負值且顯著則表示人工智能技術的應用對生產性員工產生了替代效應。為了保證回歸方程具有更好的穩健性,本文選取了影響的相關變量作為控制變量,yXit為控制變量。λi為個體虛擬變量,用來控制各個企業不隨時間變化的個體特征;μi為時間固定效應;εit為隨機擾動項。

(二)變量

本文設計的變量包括:

1.被解釋變量:用生產性員工的數量Eit的變化來刻畫汽車制造業就業所受到的影響。

2.核心解釋變量:采用虛擬變量來表示企業是否已經屬于使用人工智能AI的范圍。鑒于汽車制造業的自動化以及工業機器人采用的程度較高,所以本文放棄單純用工業機器人的數量來衡量人工智能應用的方法。2015年5月,《中國制造2025》中首次提及智能制造。因此,本文將2015設為初始年份,把人工智能定義為“人工智能+制造”。將人工智能技術應用到制造業,并嵌入生產流程中,使得機器在數字化和網絡化的基礎上實現自主生產的過程定義為人工智能這個核心解釋變量。因此本文討論的人工智能包括計算機視覺、大數據分析、機器人、語音識別與自然語言處理、AR/VR、云計算等與生產過程的融合。例如大數據分析技術在汽車制造業的體現,生產人員在利用大數據分析后,可以預測生產線的狀態。預先設置設備維護的時間,避免生產過程中因故障問題影響生產。自然語言處理(NLP)是讓系統對人類的語言表達能夠理解的核心技術,在相關的文件處理、售后服務以及汽車的交互功能中廣泛應用。AR/VR增強現實與虛擬現實是基于虛擬和現實環境,通過虛擬場景的設置,為產品和設計與研發、產品的智能升級提供支持,從而推動整個產業的轉型升級。例如:寶沃汽車集團按照德國工業4.0標準開始建設柔性智能工廠。寶馬汽車利用人工智能優化汽車沖壓過程。

3.控制變量:為了保證更好的穩健性,本文通過在實證模型中加入以下變量作為控制變量:(1)資本深化度(CD),資本存量與勞動力的比重,較高的資本深化度表示企業有較高的勞動生產率。(2)研發投入(RD),企業內部研發投入衡量,會影響人工智能技術應用的深度和廣度;(3)盈利能力(Prof),用企業年利潤總額衡量,盈利能力越強對勞動力的吸引力就越強;(4)企業規模(Size),用企業的總資產規模,一般來說,企業規模與其對勞動力的需求成正比;(5)企業年齡(Age) 。

(三) 數據來源

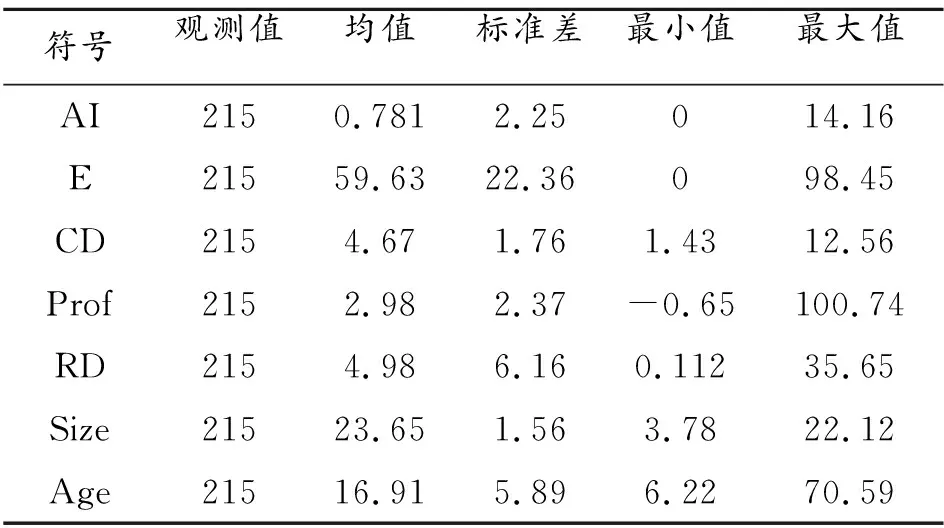

本文和數據資料來源于兩個部分。初始樣本使用數據為滬深兩市和新三板全部汽車制造業,其中包括整車制造和汽車零部件企業,數據跨度2014-2019。企業員工和其他指標數據均來自Wind經濟金融數據庫。部分缺失數據通過插值法進行補齊。二是對以上企業的定性調查。主要解決本文核心解釋變量的數據問題。變量的描述性統計見表1。

表1 變量描述性統計

三、實證結果及分析

(一)基準模型回歸估計結果

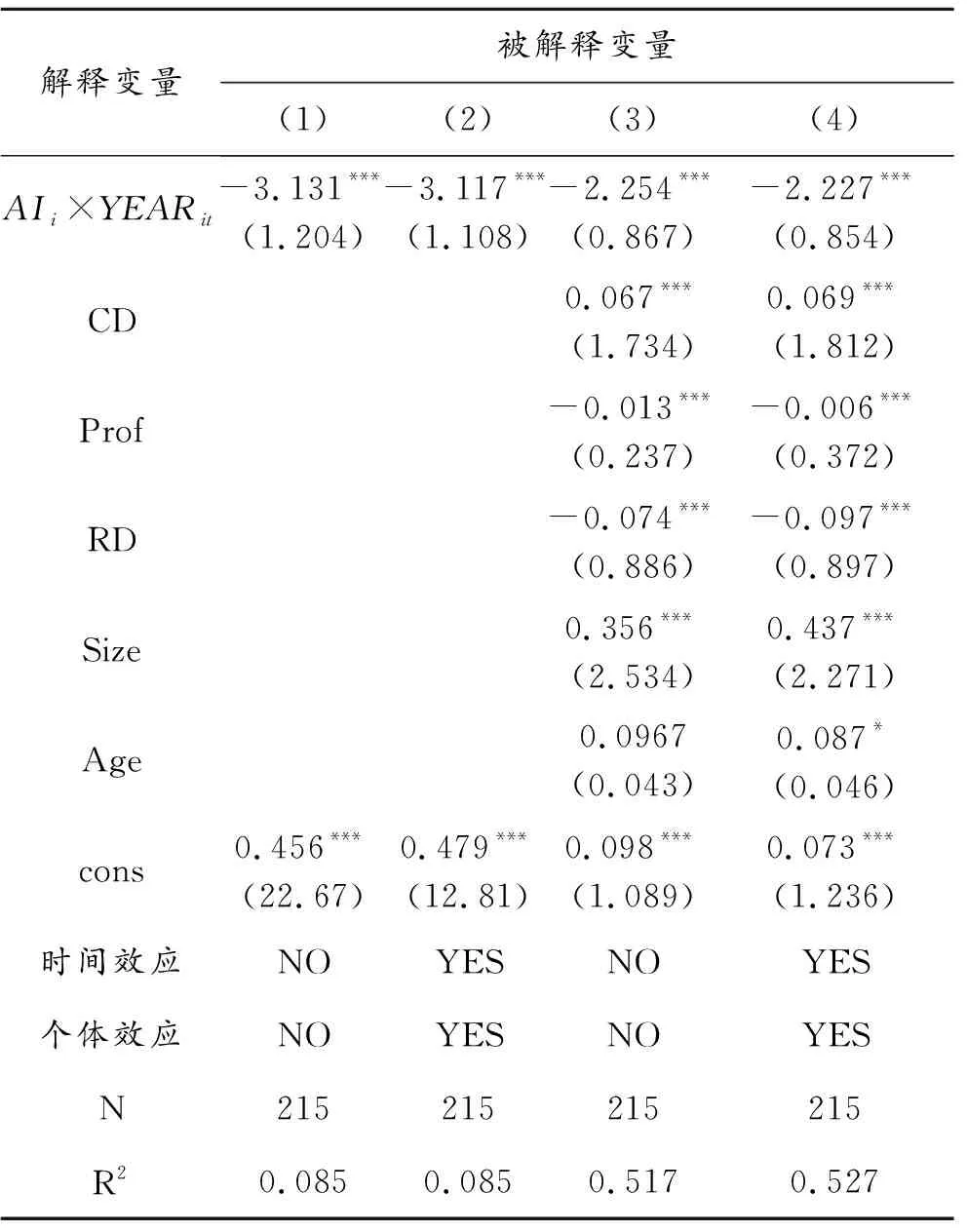

為了驗證人工智能技術的運用對生產性員工就業的影響情況,文章用了雙重倍差法進行實證檢驗。實證研究的分析結果見表2。

表2 基準回歸結果

首先,列(1)是控制了人工智能技術的應用和實施時間虛擬變量的交互項AIi×YEARit,未控制其他變量。列(2)則在列(1)基礎上控制時間效應和個體效應后的評估結果。列(3)是控制了資本深化度(CD)、盈利能力(Prof)、研發投入(RD)、企業規模(Size) 、企業年齡(Age) 等一系列變量。列(4)在列(3)的基礎上控制了時間效應和個體效應。

列(1)至列(4)中其AIi×YEARit的系數均為負值,并且通過了1%水平下的檢驗。其中,列(4)為模型中的主效應模型回歸結果,表明人工智能技術的應用和政策實施時間虛擬變量的交互項AIi×YEARit對生產性員工的就業具有顯著的負向影響,其顯著性水平高達1%,兩者間相關性系數為 0.076。這表明人工智能技術的使用對制造業生產性員工數量總體呈現替代效應,從而驗證了本文的研究假設。列(3)和列(4)中,企業規模和資本深化度的影響系數顯著為正,由此可見,規模越大的企業會提供越多的就業機會。研發強度,技術投入越多,生產性員工就業比重就越少。企業年齡對生產性員工的影響并不明顯。考慮到就業數量存在動態調整,人工智能與制造業融合是一個循序漸進的過程,人工智能使用對就業的影響具有時滯性。

(二)動態異質性檢驗

隨著人工智能與企業制造進一步深化是否會對生產性員工的替代產生不同的趨勢性影響,本文進一步構建了模型(Ⅲ)來考察動態影響及變化趨勢。

(Ⅲ)

經驗證,人工智能技術應用的第1年的替代效應為-2.134且通過1%水平的顯著性檢驗。在其后的第2年、第3年、第4年、第5年中,替代效應均在1%水平上顯著,且效應系數分別為-2.256、-2.311、-2.751、-2.896呈現出明顯的上升趨勢。在加入控制變量進行回歸時,存在同樣的變化趨勢。這充分說明,在樣本考察期內,人工智能對生產性員工的替代效應幅度呈穩步的上升趨勢。

(三)不同企業類型下人工智能對就業的影響

為驗證不同企業類型下人工智能對就業差異性影響問題,本文將研究樣本細分為整車制造和汽車零部件分別檢驗。相關實證檢驗顯示,AIi×YEARit的系數顯著為負,且均在5%的水平下顯著。但相較而言,人工智能對汽車零部件行業的替代效應更為顯著,影響系數為-0.089,而對整車企業的影響系數-0.023。這主要歸因于汽車零部件企業相對與整車企業人工智能的與制造環節的融合更晚,近期政策實施后的替代效應更為顯著。

(四)穩健性實驗

上述實證分析檢驗了人工智能對生產性員工就業影響的效果,結果表明,人工智能的應用對生產性員工的就業崗位有替代效應。本文進行以下穩健性檢驗。一是替換被解釋變量進行穩健性檢驗。參考謝萌萌等的做法,將被解釋變量指標換成受教育程度(高中以下受教育程度的員工)進行穩健性檢驗,結果數據中AIi×YEARit的系數均為負值,1%的水平下顯著,說明結果具有穩定性。二是通過更改樣本數據的方法。本文在滬深兩市和新三板企業的數據之外,增加了非上市汽車制造行業的相關數據后對模型重新估算,AIi×YEARit系數顯著為負。綜合上述檢驗成果可知,人工智能的應用對生產性員工的就業崗位有穩健的替代效應。

四、結論和建議

人工智能技術作為一種技術進步,雖然對社會經濟發展帶來新的機遇,但是也帶來失業問題。本文使用了我國2015-2019年汽車行業數據,將人工智能技術的應用作為準自然實驗,運用雙重倍差法進行實證研究后發現,人工智能技術的使用對樣本期內我國汽車行業生產性員工的數量產生了明顯的負向影響,其中對汽車零部件行業的就業影響更為顯著。從事生產崗位的員工面臨較大的崗位淘汰的風險。與歷史上歷次技術革命帶來的影響類似,人工智能會給制造業的常規性崗位帶來比較大的沖擊,會帶來技術性的失業。但是長期來看人工智能是必然的趨勢。人工智能的發展會帶來生產率的提高,同時人工智能的使用會派生出新的就業崗位,吸納新的就業者,對社會發展有極大的促進作用。綜上所述,本文政策建議為,第一,加強對中低技能勞動者的職業技能培訓,加大培訓力度,提高勞動者適應新技術的勞動技能,消弱人工智能技術的就業替代效應。第二,建立健全以社會保障為核心的勞動者保護體制。完善就業補助機制,對失業人員的自主創業給與政策和技術上的扶持。避免由失業可能引發的社會風險和社會問題。