運動會承載儀式教育功能對高校學生歸屬感的影響研究

——以華南師范大學為例

蘇海鋒,蔣愉琪,柯彤彤,岑欣雨

1 前言

高校運動會是高校每年舉辦的重要集體性活動之一,舉辦高校運動會是全面貫徹黨的教育方針的一項重要措施。本研究旨在通過資料收集法、問卷調查法、專家訪談法,以華南師范大學為例,全面了解當前高校運動會的開展現狀,探究校運會對大學生歸屬感形成的作用,為相關方提供切實可行的建議。當前國內對于高校運動會對學校歸屬感形成作用的研究較少,對于學校歸屬感的研究多聚焦于學校歸屬感的積極效能、影響因素與提升路徑,視角較為宏觀。研究者普遍認為校園活動與校園文化在提升大學生學校歸屬感方面起到促進作用,但其具體影響機制等方面的深入研究則較為缺乏。

中國學校的運動會始于1890年前后上海圣約翰書院舉辦的運動會。在高校,校運會通常每年舉行一次,活動項目以田徑項目為主,如短跑、長跑、接力賽、跳遠、跳高等,兼有兩人三足、拔河等競技游戲項目。學校運動會有多方面的教育意義,可以推動學校群眾性體育活動的開展,促進運動技術水平的提高;同時,還可以培養學生奮發向上、遵守紀律、集體主義和榮譽感等品質,并具有振奮師生精神,活躍學校生活等作用。

學校的儀式教育是學校通過精心設計,有目的舉辦的教育活動,背后承載著特定的教育意義。高校中常見儀式包括升旗儀式、宣誓儀式、優秀學生頒獎發言、學位授予儀式等。教育者以儀式活動為媒介,通過儀式活動開展創設思想政治教育情境,潛移默化地對學生進行思想政治教育。儀式教育的作用在于可以重塑身份價值、培養主體意識和強化集體意識。

學校歸屬感概念由美國心理學家Goodenow(1993)于20世紀90年代初提出。大學生學校歸屬感(sense of school belonging)指大學生在其所就讀的學校中被老師和同學們所接受、尊重、包容和鼓勵,把自己看作是學校的一員并對學校的各個方面表示認同、喜歡和依戀。由此出發,Goodenow設計了研究學校歸屬感的有效量表——Psychological Sense of School Membership Scale(縮寫為PSSM)。

2 研究對象和方法

2.1 研究對象

本文以運動會承載儀式教育功能對高校學生歸屬感的影響為研究對象,以華南師范大學在校大學生為調查對象。

2.2 研究程序

圖1 研究程序

2.3 研究內容

2.3.1 高校校運會開展現狀

調查對象:以華南師范大學作為調查對象,通過訪談學校委員會校運會策劃老師、校學生會組織者獲取相關信息。

調查內容:校運會的時間和期限、內容和形式、參與人員、學校自身特色等。

2.3.2 高校校運會承載的儀式教育功能

儀式教育的意識、設計、內容、形式、效果等。

2.3.3 高校大學生的歸屬感

調查和評價大學生對學校的歸屬感。

2.3.4 高校校運會與大學生歸屬感之間的關系

通過以下幾類學生(不參加校運會、被強制參加校運會、主動參加校運會等)的歸屬感評價與對比,探討校運會與大學生歸屬感之間的關系。

2.3.5 高校校運會對大學生歸屬感形成的作用

以華南師范大學校運會為研究對象,進行驗證。分別在校運會開展前和校運會開展后1周內進行大學生的歸屬感調查,通過參加校運會學生和不參加校運會學生的自身前后對比與組間對比,驗證校運會對促進大學生歸屬感形成的作用。

2.4 研究方法

2.4.1 文獻資料法

本文通過知網等電子數據庫,并且利用搜索引擎和廣州市圖書館、華南師范大學、其他各大高校圖書館相關的文獻材料,收集并且整理和本研究相關的資料,以加深對高校校運會和歸屬感的正確認識。

2.4.2 調查問卷法

本文以問卷調查法為主要研究方法。根據訪談得出的初步結果制作問卷,以華南師范大學各年級學生為問卷調查對象,利用“問卷星”平臺派發線上問卷和線下問卷進行調查,共收集有效問卷195份,有效率高達87.44%。

2.4.3 對比分析法

本文通過對比參加和不參加校運會的學生和校運會前后兩次數據對比來突出運動會承載儀式教育功能對高校學生歸屬感的影響,對運動會上承載儀式教育功能對學生歸屬感的影響等出現的問題、影響程度做出分析。了解儀式教育在情感、行為、認知三個緯度對高校學生歸屬感的促進作用。

2.4.4 訪談調查法

本研究以線上采訪和實地采訪相結合方式對相關人員進行訪談,選定從事校運會組織相關的老師,運動員和非運動員進行訪談,通過他們的訪談來了解運動會承載儀式教育功能對高校學生歸屬感的影響所遇到的問題和困難,進一步綜合分析運動會上儀式教育功能對學生有重大的影響,突出學生歸屬感和認同感促進的作用機理。

3 數據測量

3.1 研究對象與方法

本課題組以華南師范大學的學生為研究對象,以華南師范大學2019年校運會(11月22日)為時間節點,在校運會前、校運會后通過線上線下派發問卷進行追蹤調查。最終收集到校運會前、后受訪者為同一人的共223份,其中線下110份,線上113份,并對答題時間明顯過短、答案呈現規律性分布、填寫不全面和錯填的問卷進行剔除,經過整理篩選最終有效問卷195份,有效率高達87.44%。其中,參加校運會的學生有102人(52.3%),沒有參加校運會的有93人(47.7%)。

本研究使用SPSS22.0來進行數據管理與分析,使用由Goodenow編制、中國香港學者(Cheung,Hui,2003)翻譯修訂的學校歸屬感量表(PSSM),包括歸屬感和拒絕感兩個維度,為減少調查對象的中立態度,量表采用1-6分記分制,共18題

經檢驗,本研究所使用的學校歸屬感的量表信度的內在一致性系數為0.709,大于0.7,說明本次問卷調查的統計數據具有較高的內部一致性,研究數據信度質量較好,具有可靠性。進一步對問卷中的各變量進行探索性因子分析,分析結果表明,KMO值為0.944,大于0.9,表明量表非常適用因子分析。巴特萊特球形檢驗結果表明,近似卡方值為3186.619,數值比較大,顯著性概率為0(P<0.01),且Bartlett球形度檢驗P值為0.000,在5%的水平上極其顯著,因此拒絕巴特萊特球形檢驗的零假設,適合做因子分析,因此維度和對應的指標問題不需要調整,該量表的效度結構較好。

再使用因子分析法將學校歸屬感量表進行降維分析后,使用配對樣本T檢驗來探索學生是否參加校運會與學校歸屬感的關系。

3.2 結果與分析

3.2.1 校運會前后是否參加校運會與學校歸屬感關系的分析

首先將兩次問卷的量表中的“是否參加本次校運會”分別與“參加校運會前的歸屬感”和“參加校運會后的歸屬感”進行t檢驗,看校運會前后,“是否參加了校運會”與“學校歸屬感”是否又顯著差異。置信水平在95%時,如果顯著概率為P<0.05,說明參加了校運會與沒參加校運會,在歸屬感維度中存在顯著差異,反之則表示沒有差異。測試結果表明,直觀和清晰的顯示出,在校運會前發放的問卷中,“學校歸屬感”與是否參加了校運會沒有顯著差異(P>0.05)。

在校運會后發放的問卷中,“學校歸屬感”與“是否參加了校運會”呈現出顯著性(P<0.05),意味著參加了校運會與否對于“學校歸屬感”均有著差異性。

然后將兩次問卷的量表中的“是否參加本次校運會”分別與“參加校運會前的拒絕感”和“參加校運會后的拒絕感”進行獨立樣本t檢驗,測試結果表明,直觀和清晰的顯示出,在校運會前發放的問卷中,“拒絕感”與是否參加了校運會沒有顯著差異(P>0.05)。

在校運會后發放的問卷中,“拒絕感”與“是否參加了校運會”呈現出顯著性(P<0.05),意味著參加了校運會與否對于“拒絕感”均有著差異性。

表1 是否參加校運會與學校“歸屬感維度”、“拒絕感維度”的檢驗

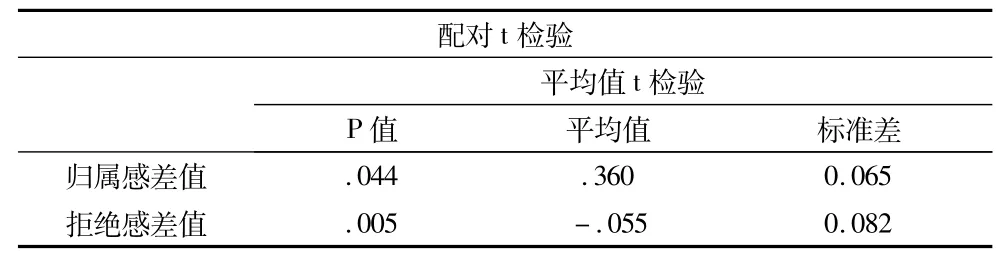

3.2.2 參加校運會與沒有參加校運會的同學,其學校歸屬感的前后變化分析

采用配對T檢驗,通過數據分析檢驗同一主體和相應樣本的平均值。樣本“校運會前的歸屬感”維度和“校運會后的歸屬感”維度、“校運會前的拒絕感”維度和“校運會后的拒絕感”維度的兩部分匹配關系符合配對T檢驗的要求。

置信水平在95%時,如果顯著概率為P<0.05,說明參加校運會的人,其學校歸屬感在參加校運會前后存在顯著差異;沒有參加校運會的人,其學校歸屬感在參加校運會前后存在顯著差異。反之,則表示校運會儀式教育對學校歸屬感沒有作用。由表2可知,歸屬感差值的P值為0.044小于0.05,說明校運會儀式教育對學校歸屬感有顯著影響。拒絕感差值的P值為0.005小于0.05,也進一步說明校運會儀式教育對學校歸屬感有顯著影響。

表2 校運會儀式教育對學校歸屬感的影響檢驗

4 討論

4.1 儀式教育的內涵與功能

4.1.1 儀式教育的歷史淵源

中國有“禮儀之邦”之稱,禮具有教化的功能,歷代統治者示學校為百姓的教育基地,并舉辦多樣的學校儀式。從漢代的“大射之禮”到隋帝的“問道之儀,釋道之禮”,從唐朝的“束脩制”到宋代書院的祭祀活動,中國歷史上的儀式教育服務于政治,使其達到教化的目標。中國古典禮制是儀式教育的起源,包括《儀禮》、《周禮》等闡發的道德哲學、儀禮風尚在儒家思想的傳播受到當時文人和統治者的重視,古典文明秩序所包含的精神核心與倫理機制形成了一種道德秩序,起到教化百姓的功能。首先是政治上的教化功能,在周歷十月即正月時,國家會舉行“教法”大典以達到“教化宣揚”的作用,選拔人才等均需要依據大典來制定相關規定。其次是賢士對鄉紳的教化啟迪作用,西周規定七十致仕,表示退居后把任官時推崇的政教精神和名都大會的優雅文化帶回鄉里,這些舉措對家鄉的文明發展起到推動作用,人才的流動使文化發展不平衡的地區得到充分融合,使百姓受到道德文明的熏陶和教化。

4.1.2 儀式教育的文化內涵

司馬遷在《史記·禮書》中曾對古典禮制所蘊含的歷史文化精神做出說明:“君臣朝廷、尊卑貴賤有序,咸謂之禮”。古代的禮制包含了許多文化意義,注重禮儀是我國的優秀傳統,禮、儀二者既相互區別,又緊密聯系。儀是禮的載體和表現形式,禮是儀的本質和內容,在儀式中,既要注重當下的外部形式,也要注重儀式的內部需求,在體驗儀式的同時關注其背后的內容、精神和情感。儀式所蘊含的教化和育人功能不容小覷。古典禮制即古典儀式教育的文化精神源遠流長、博大精深,深入浸潤中國從古至今的社會范疇,成為人們交往與道德品行的基本道德要求、倫理主張與治理模式。儀式教育可以傳遞社會意識形態和民族精神,用獨有的文化魅力凝聚人們的向心力;也可以進行社會教育,讓人們學習道德規范和準則,起到倫理教育的作用。高校儀式作為一種文化載體,通過儀式的象征功能培養學生正確的價值觀念和意識形態,傳播一種積極向上的校園文化。

4.1.3 儀式教育的功能

儀式教育具有交流溝通、情感聚合、文化認同的功能。儀式的在交流溝通方面主要體現在集體合作交流的社會氛圍,讓人們在場合中有共同行為和共同話題;在情感聚合方面主要體現在儀式活動的舉辦過程中所具有感染力和導向性,寄托了人們濃烈的情感,讓人們形成情感上的融合與認同,起到聚情的作用;在文化認同方面主要體現在儀式作為文化的承載和延續,具有穩定內部秩序的重要作用。

4.1.4 學校儀式感的表現形式

學校儀式教育在諸多方面均有體現,如讓人有競爭意識和向上精神的數學競賽,發揮組員作用和考驗團結精神的團隊合作,加深對祖國歷史的認識和加強愛國情懷的主題教育,保持對國家的敬仰之心的升旗儀式,對未來充滿希望和憧憬的成人禮,發揚健將風采和拼搏精神的校運會等等活動形式,無不體現了學校對儀式教育的重視,更體現了儀式教育所蘊含的精神文化內涵對學生帶來深刻的影響和巨大的作用。例如,在升旗儀式中,作為儀式參與者的學生,在儀式莊重的氣氛中形成使命感和責任感,具有豐富的儀式教育價值。儀式以特定的情境熏陶學生,以特殊的內容感染學生,讓學生在某種程度上形成共鳴,從而儀式所賦予的象征意義逐漸被參與者所接受和認同,形成一種個性化的情感體驗。

4.2 校運會的傳承與改革

高校運動會“以人為本,健康第一”的體育觀包含了校運會豐富的精神內涵,集競技、大眾、健身、娛樂等功能于一身的校運會在傳播校園文化的同時也弘揚積極的體育精神。當高校體育教學深入改革,項目設置、競賽模塊、組織管理等方面充滿許多挑戰,例如單一的形式、過時的體制等問題。高校運動會需要以新時期的教學目標為主,實施以學生為中心的改革措施,旨在滿足大學生的需求,培養大學生的創新精神和實踐技能。校運會可以豐富學生的體育生活,激發競技精神,提高身體素質,也可以端正對體育的態度和加強團結力度,在高校生活中,校運會必不可少,校運會所承載的儀式教育既發揮了傳統的教化功能,增強學生對學校的歸屬感和認同感,又進一步推動校運會更好地傳承與改革。如今,校運會面臨項目設置單一、競技性過強、體制不完善等問題引發一系列討論,對校運會進行針對性改革才能更好地提高學生的參與度,讓學生成為校運會改革的主導者才能更好地發揮校運會所承載的儀式教育的功能。

4.3 校運會儀式感的表現與內涵

校運會中的儀式體現在升旗儀式、啦啦操、頒獎儀式等等,儀式充當著活躍氣氛、振奮精神的作用,缺少儀式的校運會黯然失色,校運會儀式的豐富性既營造了鼓舞人心的氛圍,又激發學生參與校運會的熱情和興趣。儀式蘊含了對學生歸屬感、認同感等的教化與感染作用,利于豐富學生的精神世界。

5 結論

我們需要充分發揮校運會所承載的儀式教育功能,通過改善校運會中存在的不足,對校運會的體制、組織形式、規章制度、比賽項目等進行合理的改革與創新,發揮校運會積極的體育文化精神,加強體育文化建設,延續校運會頑強拼搏、永不放棄的精神,發揮獎勵機制和評價機制,吸引更多學生參與其中,從而讓學生感受校運會文化的強大精神內涵,增強學生對本校的歸屬感和認同感。

6 建議

6.1 對學校校運會組織者的建議

6.1.1 創新與改革校運會的項目

設計特色項目,豐富充實感,注重活動的娛樂性、趣味性和健身性,吸引更多的學生投身于運動會和全民健身運動之中。可設立體育舞蹈、健美操、體育表演、體育知識競賽等比賽項目,豐富校運會的活動性質,增加校運會的風采。

6.1.2 延續校運會的文化精神

保持校運會的延續性,除了在校運會舉辦期間加大對校運會的宣傳,也可以通過校運會的吉祥物、紀念品等的設計來延續同學們對校運會的熱情,讓校運會的保鮮感更加持久。平時組織與運動相關的活動,如跑步打卡等有意義的活動,延續校運會文化和精神。

6.1.3 規范校運會組織部門

規范校運會的管理制度,保持正規感。除了在比賽期間關注運動員的健康狀態,也要設立一些有特色的部門來激勵運動員的比賽情緒,如啦啦操管理部門等。對于比賽結果出現異議的情況也要設立專門的監督調查部門來維護運動員的合法權益。

6.1.4 完善校運會的相關機制

完善評價機制,充分發揮學生的主體地位,在校運會準備前期充分收集學生的意見,在校運會舉辦期間也需要時常聆聽學生的聲音,校運會舉辦過后更可以充分了解校運會需要改善之處。完善激勵機制,充分增加不同的特色獎項來擴大獲獎群體,提高校運會的參與熱情。運動員可以設置參與獎、最佳風采獎等其他獎項來鼓勵更多同學參與其中,觀眾也可以設置現場抽獎環節、運動會風采捕捉照片大賽等來吸引更多學生來觀看運動會比賽,組織者也可以內部設置獎項來讓同學們更加積極地工作。

6.1.5 加大校運會的宣傳力度

加強宣傳力度,重視體育精神的傳播。如通過朋友圈轉發、海報宣傳、攤位宣傳等宣傳方式來增加曝光度,在老師的指導下組織好校內各項競賽運動。宣傳校運會可以讓更多人知曉體育競賽的精神和意義,也可以讓同學們了解到學校對體育的重視程度。

6.2 對在校學生的建議

6.2.1 積極參與校園活動

學生應多留意和投入學校的活動。學校有許多豐富精彩的活動,學生是參加活動的主體,應充分發揮自身的積極性,對學校的活動表示支持,還可以通過自己的親身經歷來為校園提出寶貴的建設意見,改造成更美麗、更惹人喜愛的校園。

6.2.2 提高自身歸屬感

學生必須建立自豪感并時刻認同自身歸屬于學校,保持自己是學校一部分的信念感,并為能夠參加學校活動而感到自豪。通過觀察美麗的校園“風景”,發現更多影響深遠的人和事件。

6.2.3 提高身體素質

高校學生提高身體素質的前提是要加強體育鍛煉。大學生學業繁重,需要時刻注意自己的身體健康,除了營養均衡也要時常鍛煉身體,增強體質健康。雖然當代青年紛紛開始保養大法,但一味地補救始終不及通過主動運動來加快身體新陳代謝的健康大法。

6.3 對學校的建議

6.3.1 樹立“健康第一”的指導思想

學校需要發展素質教育,著力培養學生的創新精神和實踐技能,發掘和鍛煉其長處。貫徹“健康第一”的“人本”思想,培養學生鍛煉意識和養成體育鍛煉習慣的能力。高校運動會的目標應是培養學生的集體榮譽感和拼搏精神,讓學生通過參加校運會,看到校運會的本質與內涵。

6.3.2 充分利用學校資源

建立專業的師資隊伍,明確校運會的定位。學校專業的體育老師可以為學生提供競賽型技巧性練習。學校可安排更多校運會比賽項目相關的選修課程,來供學生選擇,如增設田徑、跳高、跳遠等,需要有效利用高校充裕的田徑場地、器材和師資等資源。

6.3.3 突出學生主體地位,加強家校溝通

尊重參與校運會的主體,提升學生的參與感。保障學生的合法權益,例如,為參加校運會的學生提供一定的補貼,如提供早餐、確保水源補給等來保證校運會的人性化措施。還可以適當擴大參與校運會的對象,為家校、親屬溝通創造更多條件。

6.3.4 完善體育文化建設

在校園的體育物質建設方面,學校可以在校園內增加體育設施,讓學生享受運動的便利;在校園的體育制度建設方面,學校可完善校園規章制度,組織學生觀看運動會比賽,建立可行的制度來督促學生鍛煉,培養學生終身體育的意識;在校園的體育精神文化建設方面,學校可以充分利用學校報紙等媒體來宣傳運動精神,引導學生樹立正確的價值觀念。