慢性膽囊炎行腹腔鏡膽囊切除術(shù)的手術(shù)時(shí)機(jī)分析

張文 戴發(fā)祥

慢性膽囊炎是臨床常見(jiàn)的肝膽系統(tǒng)疾病,常反復(fù)發(fā)作,由細(xì)菌感染、膽管阻塞等引起,遇勞累、飲食不規(guī)律等情況可急性發(fā)作,出現(xiàn)右上腹疼痛、黃疸、發(fā)熱等癥狀,嚴(yán)重影響患者健康。病理研究顯示,慢性膽囊炎急性發(fā)作時(shí)膽囊壁及膽囊周?chē)M織伴有明顯的炎癥反應(yīng),出現(xiàn)充血水腫,局部組織解剖結(jié)構(gòu)模糊不清,導(dǎo)致手術(shù)難度較大[1]。因此,以往臨床把慢性膽囊炎急性發(fā)作期作為手術(shù)禁忌證。近年來(lái),腹腔鏡技術(shù)發(fā)展迅速,腹腔鏡膽囊切除術(shù)具有微創(chuàng)、視野清晰、操作精密度高等優(yōu)勢(shì),為慢性膽囊炎急性期手術(shù)創(chuàng)造了有利條件[2]。但臨床對(duì)腹腔鏡膽囊切除術(shù)的手術(shù)時(shí)機(jī)仍存在爭(zhēng)議。本研究進(jìn)一步分析慢性膽囊炎行腹腔鏡膽囊切除術(shù)的手術(shù)時(shí)機(jī),現(xiàn)報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2016 年1 月~2020 年10 月在本院外科行腹腔鏡膽囊切除術(shù)的50例慢性膽囊炎患者作為研究對(duì)象,按手術(shù)時(shí)機(jī)不同分為對(duì)照組和觀察組,各25例。觀察組男11例,女14例;年齡28~76 歲,平均年齡(54.2±11.3)歲;病程2~12 年,平均病程(6.4±2.1)年。對(duì)照組男10例,女15例;年齡26~75 歲,平均年齡(53.8±11.4)歲;病程2~14 年,平均病程(6.8±2.8)年。兩組一般資料比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。納入標(biāo)準(zhǔn):所有患者均經(jīng)B 超、CT 等檢查確診為慢性膽囊炎,伴有明顯右上腹疼痛、發(fā)熱等癥狀,伴肌緊張,部分伴有黃疸,B 超下可見(jiàn)膽囊炎癥明顯,壁厚>0.5 cm,體積增大,周?chē)捎袧B出,伴或不伴膽結(jié)石,查體或可捫及腫大疼痛的膽囊,血常規(guī)顯示W(wǎng)BC>10.0×109/L,中性粒細(xì)胞比例>80%。排除標(biāo)準(zhǔn):合并全身感染、疑似急性胰腺炎、伴肝功能異常及嚴(yán)重軀體疾病者。

1.2 方法 兩組均行腹腔鏡膽囊切除術(shù),對(duì)照組在發(fā)病72 h 后進(jìn)行擇期手術(shù),觀察組在發(fā)病72 h 內(nèi)進(jìn)行急診手術(shù)。氣管插管全身麻醉,取仰臥位,頭高左傾,采用三孔法或四孔法,于臍孔做一切口,建立氣腹,維持氣腹壓在13 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),置入腹腔鏡,探查膽囊及周?chē)M織情況,先行膽囊穿刺減壓,分解、切除粘連組織,解剖Calot 三角,游離膽囊管,明確與膽總管及肝總管之間的關(guān)系,夾閉膽囊管并切斷,解剖膽囊動(dòng)脈,夾閉后離斷,剝離膽囊,以順逆結(jié)合方式為主,對(duì)于難以完整剝離的肝內(nèi)膽囊或膽囊壁致密者可保留部分肝床處膽囊壁,電灼破壞黏膜,膽囊裝入標(biāo)本袋,從臍孔取出,沖洗腹腔,電凝止血,無(wú)異常后結(jié)束手術(shù)[3]。

1.3 觀察指標(biāo) 比較兩組手術(shù)及術(shù)后恢復(fù)指標(biāo)(手術(shù)時(shí)間、術(shù)中出血量、術(shù)后疼痛持續(xù)時(shí)間、術(shù)后排氣時(shí)間、住院時(shí)間、住院費(fèi)用及中轉(zhuǎn)開(kāi)腹率)、并發(fā)癥(無(wú)腹腔出血、膽漏、腹腔感染、膽管損傷、胃腸損傷)發(fā)生率、手術(shù)前后炎癥指標(biāo)(采用全自動(dòng)生化儀測(cè)定WBC和CRP 水平)。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS22.0 統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。計(jì)量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差() 表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組手術(shù)及術(shù)后恢復(fù)指標(biāo)比較 觀察組手術(shù)時(shí)間與對(duì)照組比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);觀察組術(shù)中出血量、住院費(fèi)用均少于對(duì)照組,術(shù)后疼痛持續(xù)時(shí)間、術(shù)后排氣時(shí)間、住院時(shí)間均短于對(duì)照組,中轉(zhuǎn)開(kāi)腹率低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表1。

表1 兩組手術(shù)及術(shù)后恢復(fù)指標(biāo)比較 [,n(%)]

表1 兩組手術(shù)及術(shù)后恢復(fù)指標(biāo)比較 [,n(%)]

注:與對(duì)照組比較,aP<0.05

2.2 兩組并發(fā)癥發(fā)生率比較 觀察組并發(fā)癥發(fā)生率8.00%明顯低于對(duì)照組的32.00%,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表2。

表2 兩組并發(fā)癥發(fā)生率比較(n,%)

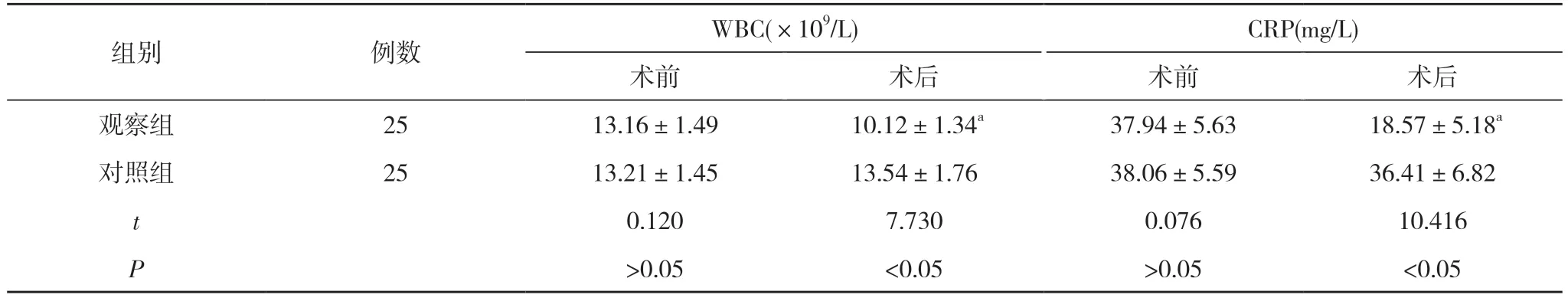

2.3 兩組手術(shù)前后炎癥指標(biāo)比較 術(shù)前,兩組WBC、CRP 水平比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);術(shù)后,觀察組WBC、CRP 水平明顯低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表3。

表3 兩組手術(shù)前后炎癥指標(biāo)比較()

表3 兩組手術(shù)前后炎癥指標(biāo)比較()

注:與對(duì)照組術(shù)后比較,aP<0.05

3 討論

近年來(lái),腹腔鏡膽囊切除術(shù)在各種膽囊疾病中應(yīng)用廣泛,已成為主流膽囊切除方法。對(duì)于慢性膽囊炎急性發(fā)作患者來(lái)說(shuō)病情有一定特殊性。以往臨床認(rèn)為,在發(fā)病早期,膽囊及周?chē)M織的急性炎癥反應(yīng)明顯,膽囊增大、膽囊壁充血水腫,手術(shù)操作具有一定風(fēng)險(xiǎn)性,在解剖分離膽囊組織時(shí)容易發(fā)生膽道損傷及腹腔出血問(wèn)題[4-7]。臨床另有研究認(rèn)為,發(fā)病早期雖然膽囊及周?chē)M織充血水腫明顯,但膽囊壁與肝床更容易剝離,若延遲手術(shù)則會(huì)出現(xiàn)血管再生和纖維化,導(dǎo)致膽囊壁剝離較為困難[8-10]。同時(shí),發(fā)病早期的炎癥反應(yīng)程度尚輕,膽囊三角解剖結(jié)構(gòu)尚清晰,而延遲手術(shù)則可能因炎癥累及膽囊三角而發(fā)生粘連和形成瘢痕組織,增加手術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)性[6]。

本研究結(jié)果顯示,觀察組手術(shù)時(shí)間與對(duì)照組比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);觀察組術(shù)中出血量、住院費(fèi)用均少于對(duì)照組,術(shù)后疼痛持續(xù)時(shí)間、術(shù)后排氣時(shí)間、住院時(shí)間均短于對(duì)照組,中轉(zhuǎn)開(kāi)腹率低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組并發(fā)癥發(fā)生率明顯低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。術(shù)后,觀察組WBC、CRP 水平明顯低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。由此充分證明發(fā)病早期行腹腔鏡膽囊切除術(shù)的效果更好,早期的病理反應(yīng)程度更輕,組織粘連更少,解剖結(jié)構(gòu)更為清晰,能減少術(shù)中出血量,降低并發(fā)癥發(fā)生率,減輕術(shù)后炎癥反應(yīng)程度,加快術(shù)后恢復(fù)速度[11,12]。

綜上所述,慢性膽囊炎行早期腹腔鏡膽囊切除術(shù)的效果更好,臨床應(yīng)在明確診斷后盡早實(shí)施手術(shù),以免炎癥反應(yīng)進(jìn)一步發(fā)展后增強(qiáng)組織粘連及瘢痕程度,提升手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。