海岸帶縣域土地利用結構特征研究

——以福建寧德為例

范勛承趙莉莉

(1.邵陽學院城鄉建設學院,湖南 邵陽 422000;2.福建農林大學林學院,福建 福州 350002)

引言

土地是地表某一地段由多種自然要素組成的自然綜合體。土地利用是指人們對土地進行的經營和管理活動,但在活動期間要遵循土地的自然特點并采取一些手段以達到目的[1]。土地利用與覆被變化不僅影響土地本身,也會牽連到整個生態系統的正常運轉,也就是說,土地利用在改變地表結構的同時對人類的生產和生活都會產生影響[2-5]。因此,兩大國際組織(“國際地圈—生物圈計劃”和“全球變化人類因素計劃”)在1995年時聯合提出“土地利用與覆被變化”科學研究計劃,至此,土地利用與覆被變化成為了全球變化研究的核心內容[6-8]。之后,全球土地計劃加強了土地利用研究在環境改變和土地科學中的關注度,并迅速成為研究焦點[9-12]。而土地利用結構特征的研究是土地利用變化研究的重要內容。了解和掌握土地利用結構特征對海岸帶區域土地的未來規劃意義非凡。

海岸帶每日都會受潮汐漲落海水影響[13-15],是地球上海—陸—氣系統中物質、能量和信息等交互作用頻率極高且極為密集的地域。海岸帶地區不僅受到自然界的影響,而且也受人類活動的影響,故在生態系統中的平衡較易被打破,成為最為脆弱的地帶之一[16-18]。海岸帶人口集中已是一個不爭的事實,而且海岸帶的初級生產力占總初級生產力的25%,并且約有95%的捕魚活動是在海岸生態系統中進行。海岸帶是人類生存與發展的重要地帶,同時該地區生態環境極易受外界影響而遭受破壞。因此,海岸帶土地利用研究對海岸帶生態環境與經濟可持續發展具有重要的理論與實際意義。

寧德位于我國大陸東南沿海,其海岸線長878km,岸線資源居福建省港口之首,海洋生物資源豐富。隨著寧德地區經濟發展的加快、人口增長迅速、城市化的進程也不斷的加快,人類活動對寧德海岸帶區域的影響日趨嚴重。有鑒于此,本文應用RS和GIS技術,對寧德地區2000年、2009年、2014年遙感圖像進行解譯得到研究區各土地利用類型的面積數據,再利用土地開發指數與土地墾殖指數對海岸帶地區的土地利用結構進行分析,從而為寧德地區海岸帶土地資源的合理利用與開發提供重要的參考。

1 研究區概況

目前海岸帶的定義還不統一,地貌學家認為海岸帶應該是潮間地帶,即在高低潮之間;有些管理部門將平均低潮線向陸延伸0.5m,向海到領海的行政邊界視為海岸帶范圍;而部分規劃者則認為向陸部分不應該定邊界,而向海部分應延伸至大陸架。本研究以行政邊界確定研究區范圍,選擇寧德市直接與海洋發生作用的霞浦縣、蕉城區、福鼎市以及福安市等4個地區為本研究的研究區域。

寧德海岸帶地區位于我國東南沿海地區,位于長江和珠江三角洲地區的中間位置。截至2019年底,寧德戶籍人口355.63萬人,實現地區生產總值2451.70億元。山地和丘陵是寧德市的主要地貌類型,該地區屬于亞熱帶海洋性季風氣候。寧德市陸地面積1.35萬km2,海域面積4.46萬km2。寧德海岸帶海岸線長943.2km,占福建省海岸線總長的28.35%,水產資源極其豐富。

2 研究方法

2.1 數據來源與處理

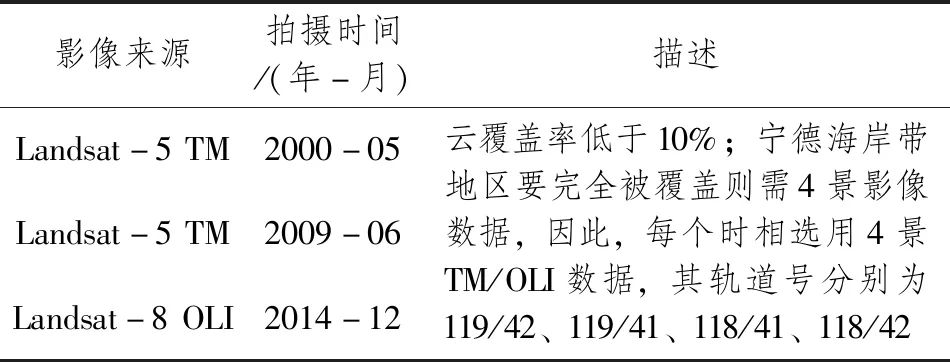

本研究從地理空間數據云上獲取了2000年、2009年和2014年3期Landsat-5 TM和Landsat-8 OLI遙感影像(表1)。另外,所需數據還包括研究區行政區劃圖以及2000—2014年寧德市統計年鑒。遙感數據是從地理空間數據云中獲取的L1T免費數據產品。因此,只需要做遙感影響的彩色合成、鑲嵌、剪裁,利用面向對象的方法對土地利用進行分類。根據實際需要把土地利用分為其它用地、水產養殖、水域、耕地、林草地以及建筑用地等6類。

表1 遙感數據源及說明

2.2 研究方法

土地利用的結構特征可用結構狀態、結構變化特征指數來表示,即可以用1種或幾種地類占研究區總面積的比例來表示,公式:

(1)

式中,ai、aj、an和A分別表示某土地利用類型的面積以及研究區的總面積;Fi,j,…n表示結構狀態特征指數。

土地利用結構特征指數可以根據研究目的的不同而進行不同的定義。因此,本文使用土地利用的開發指數和墾殖指數分析研究區土地利用結構特征。

土地利用開發指數的計算公式:

(2)

式中,bi為建筑用地的面積;B為開發指數,建筑用地占研究區面積的百分比,該指數的意義是表示土地已被開發和利用的強度。

土地利用的墾殖指數計算公式:

(3)

式中,ai為耕地這一用地類型的面積;A為研究區面積;K是墾殖指數,也就是耕地占研究區的面積的百分比。

自古以來,人類從耕地中獲取基本生存物質,因此耕地為人類社會經濟與發展至關重要。耕地是經人類開墾后而種植特定的農作物,待作物成熟后,人類收獲土地生長出來的糧食用以人類的生存和繁衍。我國人口多,而耕地資源十分貧乏,人均占有耕地面積少,保證耕地的基本數量并提高單位面積耕地的質量顯得尤為重要。因此,研究包括耕地在內的土地利用結構特征,對于我國乃至人類的生存與發展具有重要意義。

3 結果與分析

為了直觀地表達計算結果,制作圖1、圖2。從整體上看,寧德海岸帶的土地開發指數(圖1)由2000年的3.52逐漸上升至2009年的3.97,而后下降至3.39。從區域上看,福鼎市在14a中持續上升,其開發指數從2000年的1.66上升至2014年的3.61,說明14a間福鼎市的開發力度不斷加大,開發速度和強度不斷加快;而福安市和蕉城區在14a中呈現持續下降趨勢,其值從2000年的5.83下降至2014年的1.93;蕉城區則從2000年的5.74下降至2014年的2.80;霞浦縣則和海岸帶整體的開發指數趨勢基本相同,呈現先上升后下降的趨勢。

圖1 寧德海岸帶及各區域土地開發指數的變化

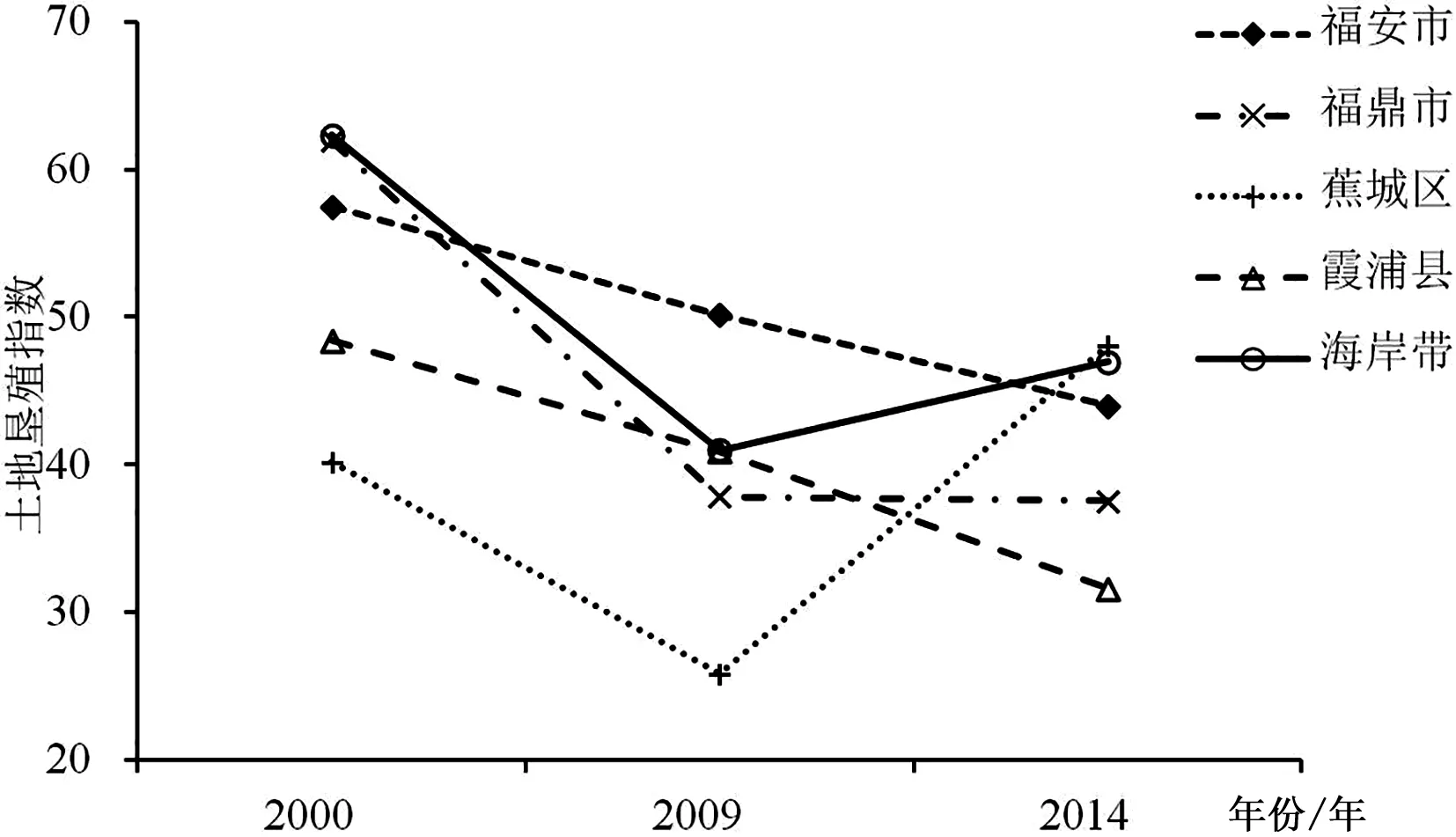

從整體上看,研究期間寧德海岸帶的土地墾殖指數(圖2)由2000年的62.31下降至2014年的46.94,14a來呈現先減少后增加的態勢,但增加幅度不及2000年,其值共下降了15.37。從區域上分析,福鼎的土地墾殖指數下降最快,14a中下降了24.41;而霞浦緊隨其后,14a中下降了16.84;福安也呈現下降趨勢,土地墾殖指數在14a中下降了13.48。14a間,墾殖指數唯一增加的區域是蕉城區,但14a來增幅不大,僅為7.92。各區(市、縣)人口的不斷增加以及“退耕還林”等相關政策的執行對耕地均會產生不同強度的影響,表現為耕地被占用。

圖2寧德海岸帶及各區域土地墾殖指數的變化

4 結論

研究期間,寧德海岸帶的土地開發強度整體上呈現下降趨勢,但下降并不顯著。從縣域尺度上看,福鼎市的土地開發強度持續上升;福安市和蕉城區的土地開發強度呈現持續下降趨勢,其中福安市的土地開發強度下降顯著;霞浦縣的土地開發強度變化不顯著。海岸帶整體土地墾殖指數呈現下降趨勢。從縣域尺度上看,只有蕉城區的土地墾殖指數呈現上升趨勢,其它地區的土地墾殖指數均呈現下降趨勢。