指向生物學學科核心素養的深度學習實踐與研究

吳志強

摘要以“基因在染色體上”一節課的教學為例,嘗試將深度學習引入生物學教學中,直至學科核心素養的培育。在真實的生物學情境中提出問題進行情境設疑,在事實材料的相關性中綜合分析進行推理論證,在辨別假說真假中求證求真進行推斷預判,在學習行為證據中推理判斷進行評價分析。

關鍵詞 深度學習 核心素養 基因在染色體上 情景教學 過程性評價

中圖分類號 G633.91

文獻標志碼 B

20世紀50年代馬頓和薩喬提出的深度學習,對應認知水平重心在應用、分析、綜合和評價上,重視對事物所包含的各種信息按照一定邏輯進行整合,有理有據的討論、推理、遷移,將舊知識重新構建自己知識體系的一種學習理論。這種理論與《普通高中生物學課程標準(2017年版)》(以下簡稱《新課標》)中科學思維和科學探究生物學學科核心素養在能力層次提出的要求保持高度一致。學生通過深度學習習得學科內容后,能將知識遷移到現實情境中解決問題所需具備的學科核心素養及與人協作、實踐創新等能力。因此,深度學習是轉變育人方式,落實立德樹人,指向生物學學科核心素養教學的重要途徑。

“基因在染色體上”一節課的傳統教學容易停留在淺層學習層面上,學生在學習薩頓假說的基礎上闡述摩爾根的實驗過程,接受知識的過程是一個死板的、缺乏生命力以及科學思維和探究能力的過程。學生被動地接受“滿堂灌”,不能區分科學史實驗中的事實和推理,無法建立邏輯關聯,論證能力更是無從談起。因此,學生很難在這種教學中收獲核心素養應有的提升。建構主義理論強調學生的主動性,認為學習是學習者基于原有的知識經驗生成、建構、理解的過程。學生經歷了從提出多種假說到否定多數假說再肯定某種假說的過程,充分地提升了自己的科學研究能力。《新課標》提出的概念教學不是傳統概念中的定義,概念應包括概念本身的表述形式、概念的內涵與外延、概念的模型建構、概念的獲得方法等。基于深度學習理論,教師嘗試將紅眼、白眼果蠅帶進課堂,創設真實情景,再現摩爾根的研究歷程,引導學生積極探究、設計實驗方案證明基因在染色體上,逐步加深學生對“基因在染色體上”的理解,促進學生自主建構該概念。

1情境設疑:在真實的生物學情境中提出問題在傳統的“知識性傳授”教學模式中,學習重點內容是對陳述性知識的講解,忽視知識所處的情景載體,割裂了學科知識在現實生活中的具體體現。基于真實生物學問題的學習很好的避免的這些弊端,將知識蘊含在真實、具體的情景中。在學生對情景的討論、思考和解釋中,完成了對知識和技能的掌握,并發展了科學思維、生命觀念等學科核心素養。真實的生物學問題可以來源于學生實驗、科學論文文獻、對生活中現象的觀察等。

在開展“基因在染色體上”教學時,教師可以設置兩個學生實驗來創設問題情境,即將白眼雄果蠅與雌性紅眼果蠅交配得到F(1實驗一),F1代紅眼雌果蠅與紅眼雄果蠅相互交配得到F(2實驗二)。實驗一結果顯示F1代全是紅眼,實驗二結果數據統計中各組數據不一。針對這兩個試驗情境,教師引導學生思考并發現問題:實驗一中的紅眼和白眼這對相對性狀的顯隱性如何?如何繼續驗證你的想法?實驗二中的白眼性狀為什么只出現于雄性果蠅中?紅眼與白眼的比例是多少?是否符合孟德爾的遺傳定律?哪個基因是隱性基因?白眼性狀存在的性別有什么特點?教師引導學生發現紅白眼基因的遺傳與性狀的相關性,聯系學生已有的性別決定知識,使學生將基因與染色體建立聯系。

分析自己動手實驗得到的實驗結果后發現的問題一定是學生腦海中時刻思考的問題,容易促進學生的思考、討論、論證和推理。論證推理是深度學習的重要環節,要求學生運用實證去對某一論點或結論佐證的思維過程和語言組織表達形式,論證過程常常包含一個或多個推理。由于論證是用論據去論證結論,很多時候論據的真實性本身又需要論證,因此,教師在教學中選擇真實情景就尤顯重要。

2推理論證:在事實材料的相關性中綜合分析

深度學習強調活動與體驗之后對學習內容本質的深度加工,需要學生對已有事實進行推理、論證得出相應的結論或假說。推理論證就是從已知信息得出新信息的思維過程,這是培育生物學學科核心素養的極佳途徑。

在“基因在染色體上”的學習時,結合果蠅的染色體圖解,教師指出果蠅的性別決定方式。由基因決定生物的性狀,性染色體組成決定果蠅的性別。性狀與性別相關聯則側意味著基因與染色體也具有一定的關聯性(圖1)。在學生建立起基因與染色體的聯系后,教師可以繼續引導學生發現基因和染色體的4種平行關系,通過思考和討論,學生利用類比推理,做出“基因在染色體上”的假說。教師追問:果蠅的紅白眼基因究竟在性染色體的什么部位上呢?根據圖1中的展示,利用演繹推理,學生繼續得出推論,即白眼基因只位于Y染色體上(假說①),白眼基因只位于X染色體上(假說②),白眼基因位于X和Y染色體的同源區段(假說③)。

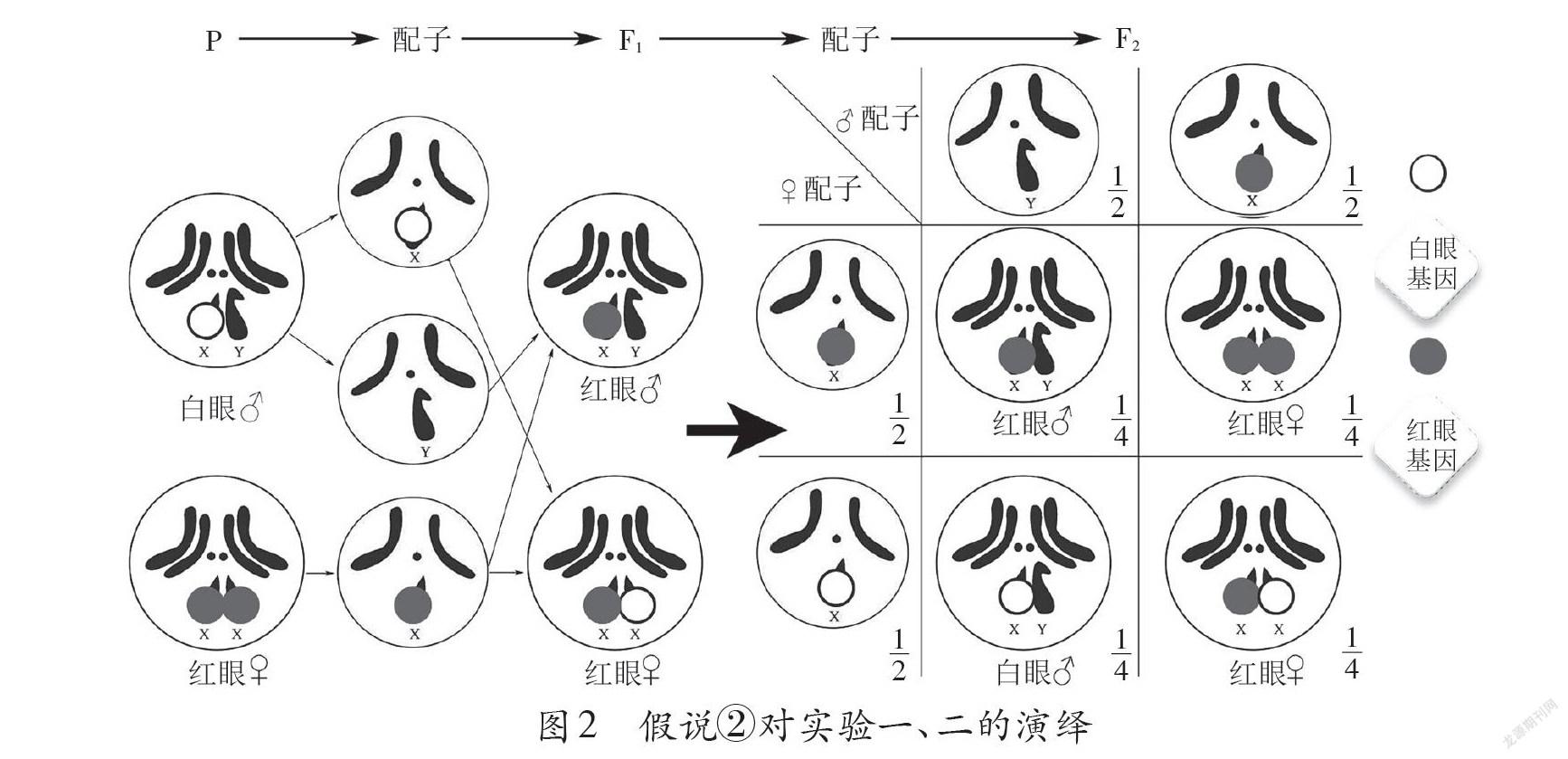

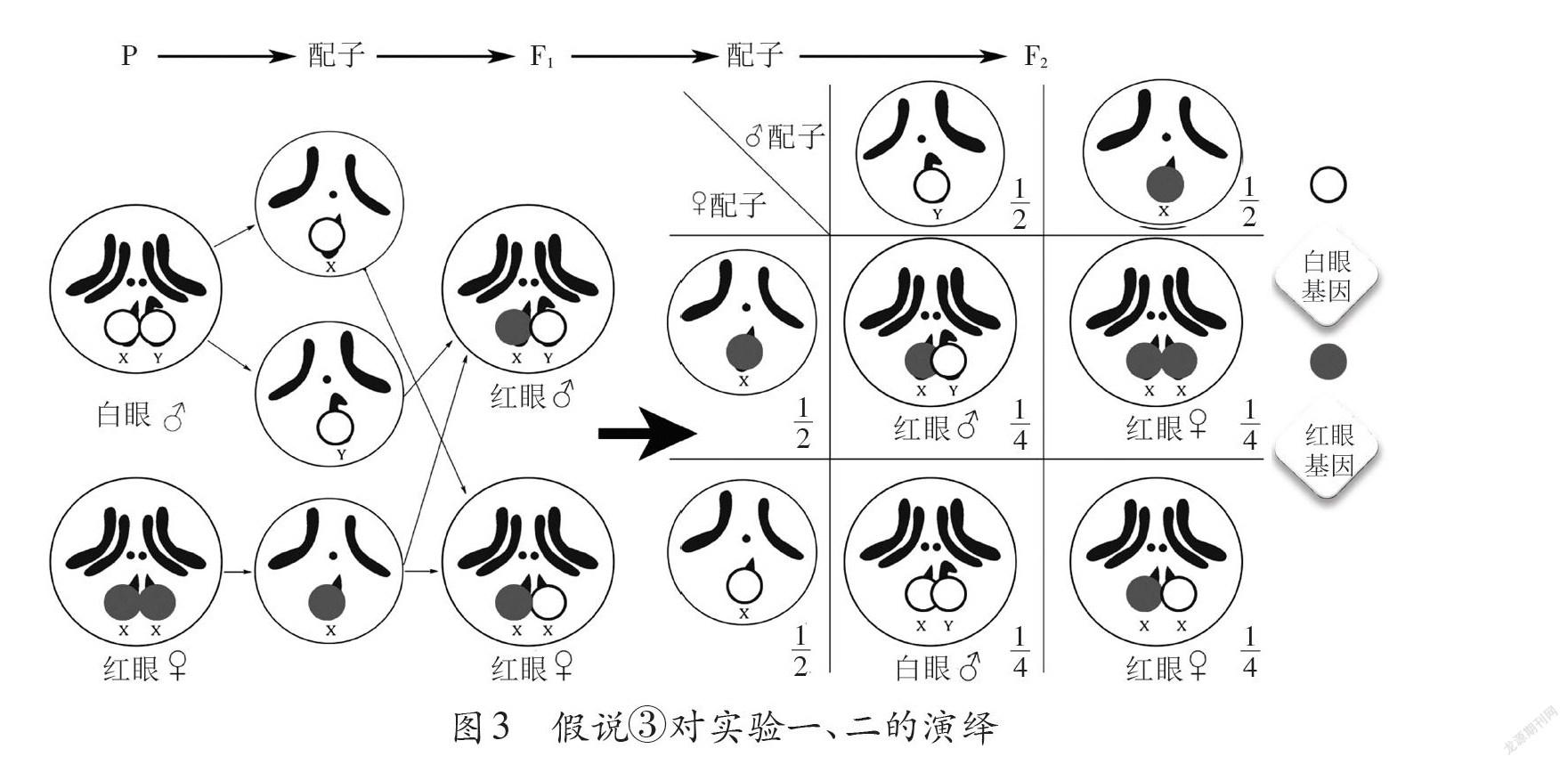

科學思維強調識別、揭露和反駁錯誤的推理和論證。一個推理論證的結論或推論是否正確,主要是從推理形式本身是否有效、前提是否真實和能否正確預測出新的事實或證據進行驗證。上述的3個假說不可能都正確,提出假說后,學生接下來的任務就是尋找證據去證實或證偽。假說①不能解釋實驗一、二中F1、F2代的實驗現象,也就是前提是假命題,因此假說①被否定。再利用演繹推理,利用假說②、③的結論來解釋實驗一和實驗二的現象。推理發現,這兩種假說都能解釋兩個實驗結果(圖2、圖3),這意味著假說②、③都沒有被否定,即現有前提是真命題,邏輯推理形式有效,辨證真偽的就只剩下能否預測新的事實作為證據。

3推斷預判:在辨別假說真假中求證求真

批判性思維是一種質疑、批判和拷問的思維,更關注的是評價各種推理和論證能力,要求給出一種判斷或結論的理由,并通過分析、評價自己和他人的推理或論證,來設計更好的推理或論證。這需要學生能對隱含在真實情景中的學科知識和原理進行揭示和假定,并對這些假定的合理性進行科學批判后,做出合理的辯護。在深度學習中,為了更好地發展和培育學生的生物學學科核心素養,教師學生置身在真實情境中、開放的任務活動中,解決各種陌生而復雜的問題中,不斷深度的思考和討論、批判和質疑、總結和反思,最終在打破常規中重構新的知識體系。假說②、3究竟哪個是真命題?最關鍵的就是哪種假說能預測另一些實驗結果。教師此時引導學生思考:設計哪種實驗進行預測合適?檢測的親本果蠅如何選擇?不同假說對實驗預測的結果是否相同?......教師一步一步地引導學生進行遺傳實驗的設計、結果預測及其分析。

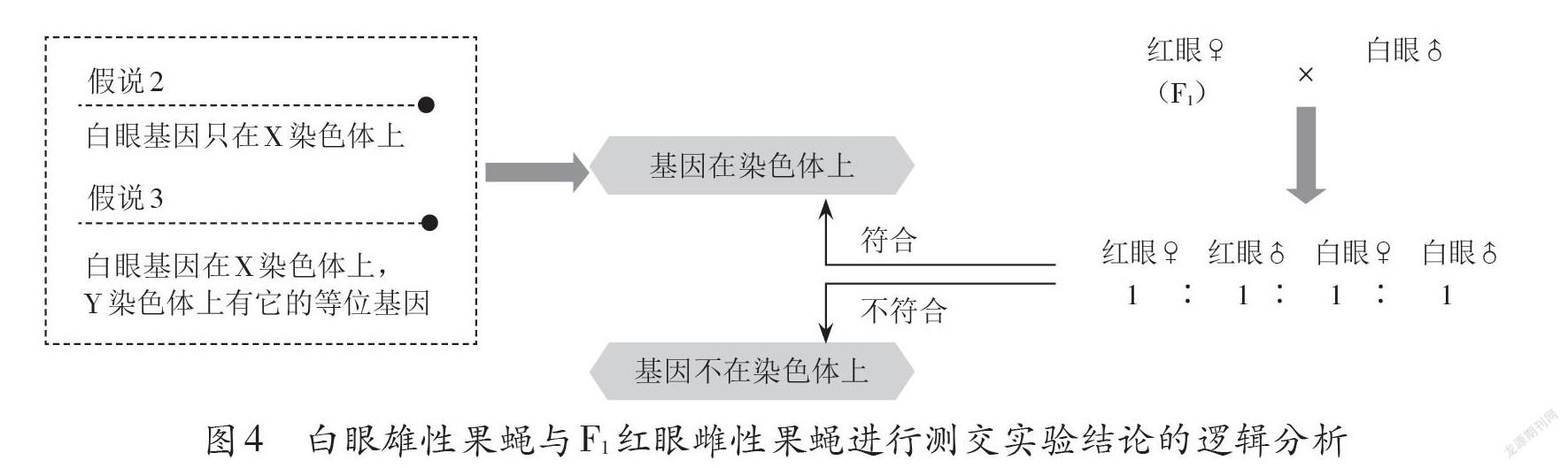

學生在理解、遷移和分析后,不難發現:測交有兩種組合,即白眼雌性果蠅與F1紅眼雄性果蠅或白眼雄性果蠅與F1紅眼雌性果蠅。但是,在當前的實驗基礎上根本就沒有白眼雌性果蠅,因此,只能選擇白眼雄性果蠅與F1紅眼雌性果蠅進行測交。很快,有學生發現,如果選擇白眼雄性果蠅與F1紅眼雌性果蠅進行測交,假說2和假說3出現的結果都是紅眼♀∶紅眼♂∶白眼♀∶白眼♂=1∶1∶1∶1。有學生質疑這個實驗能否達到預期的檢測效果。繼續通過討論,學生發現其中推理的邏輯,一旦出現預測的結果,不管假說2和假說3哪個正確,都不影響得出控制紅、白眼性狀的基因在染色體上的結論(圖4)。

在深度學習的影響下,學生僅僅得出“基因在染色體上”的結論,并不能滿足學習需求,他們更渴望去解決之前提出的假說究竟誰是真命題誰是假命題,自發地繼續設計新的實驗去尋找證據。在上述演繹推理之后,進行實踐檢驗。將白眼雄性果蠅與F1紅眼雌性果蠅進行測交(實驗三),并在實驗三中獲得的白眼雌性果蠅與野生型紅眼雄性果蠅進行雜交(實驗四)。小組實驗結果數據最終表明假說2正確,假說3錯誤。這種研究將白眼基因與X染色體聯系起來,從而證明了基因在染色體上。

當學生得到“基因在染色體上”結論后,教師可以帶領學生回顧科學史,重新梳理科學史的關鍵節點。從1903年薩頓提出“基因在染色體上”的假說,1904年摩爾根開始用果蠅做胚胎學研究,1908年斯蒂文斯發現果蠅的性染色體為XY型,1910年摩爾根利用偶然發現的一只白眼雄果蠅進行實驗,一直到1916年摩爾根的學生布里奇斯進行果蠅雜交實驗和細胞學觀察,無可辯駁地證明了基因在染色體上。梳理這段科學史時,教師引導學生比較自己在尋找的解決辦法與科學史中的異同之處,評價各自采取措施的效果,指出在百年的探索中每位科學家所做工作的價值。

通過這樣的深度學習之后,學生驚訝發現他們短時間內的探索,與100多年前美國的遺傳學家薩頓和美國的生物學家摩爾根所做的研究如出一轍。教師帶領學生在科學史中找到學習內容的聯系,塑造尊重歷史、善于省察、理性思辨的學習文化。

4評價分析:在學習行為證據中推理判斷

任何教學的設計都需要考慮學生的學習效果,即評價分析,它是促進學生指向核心素養學習的具體體現,是學生在深度學習某一內容后進行理性探索、融會貫通,能夠根據一定的標準對某一新事件的真偽好壞、事件背后價值等進行推理和判斷。

在深度學習中,教師的評價應該更多地關注學生的學科核心素養有沒有得到提升,提升幅度有多大,有哪些具體的依據等。因此,教師做好過程性評價就是一個理想的選擇,關注學生在真實情景下所表現出具體技能和素養,包括呈現具有生物學原理的真實情景,設計、實施并解決問題的能力,與同學和諧相處、順利溝通、協同合作完成既定任務等。因此,深度學習的課堂上,教師要確保學生在習得專長、解決問題和高階思維等構成上深層次理解和構建知識體系,在評價目標、評價任務、評價標準和評價方式上做好評價設計。評價目標的設計應該對標生物學學科核心素養的4個維度進行質量的描述,評價任務盡量在真實情景中給定學生具體問題去解決,并根據可能出現的答案,擬定相應的評價標準。評價的方式應該多元化,既要有體現學科教學知識性的學案設計,也可以有課堂觀察等過程性評價,還可以有實驗方案的設計、調查報告的撰寫、師生訪談的開展、課后問卷的設計與實施等。

例如,在上述的教學案例中,學生學習完成之后,有沒有達到預期目標,即在基因和染色體的相關事實基礎上,能不能利用科學思維、科學探究等素養來闡明基因在染色體上;能否從基因和染色體兩者關系對孟德爾遺傳規律作出科學的解釋;結合學生自己的實驗探究活動與科學史的學習,有沒有產生對科學的熱愛,對科學研究過程中需要的既要做到尊重事實,又要具有敢于質疑的批判性科學精神有認同和內化等(過程性評價設計詳見表1)。

評價需要教師對各項各類信息進行收集、整理、分析、判斷,然后再根據這些證據對應評價表,給每位學生核定評價結果。這種評價結果可以作為學生的學業質量水平的評價依據之一,也可以用于指導學生學習習慣、學習思維品質以及教師教學方式的改進等。

新一輪課程改革強調立德樹人根本任務,更具體細化的表現在核心素養的發展上。深度學習優勢將高階思維作為培養目標,以培養學生的核心素養為不懈追求。因此,指向核心素養的生物學深度學習符合學生學習的認知規律,切合國家在轉變育人方式下的課堂教學。

參考文獻:

孫懷寬.在生物學概念教學中促進學生深度學習的探索[J].中學生物教學,2021,(4):4-7.