關于幾何“新定義”問題的探究思考

韋建忠

[摘? 要] 幾何新定義問題的解析過程較為特殊,需要立足題干的“新定義”,結合教材的相關內容來突破. 分析問題特點,總結破題方法是探究的重點. 文章將結合問題深入探究,并提出相應的教學建議,與讀者交流.

[關鍵詞] 新定義;幾何;特性;模型;思想方法

問題概述

中考幾何新定義問題十分常見,“新定義”問題主要指定義了教材中沒有的概念,不具有普遍適用性,是基于特定情形下的設定. 問題往往要求學生臨場理解新定義的含義,并結合知識解決問題. 幾何新定義問題的題型大體可分三類:定義新圖形、定義新關系、定義新方法. 幾何新定義問題主要考查學生的閱讀理解、聯系建立、分析解決的能力,對培養學生的創新探究能力有一定的幫助.

幾何新定義問題往往會設置多問,給出新定義后,會引導學生從特殊到一般,逐步探究,問題各自獨立,又環環相扣. 通常前一問是后一問的鋪墊,而后一問是在前一問基礎上的深入,故問題探究建議采用類比關聯的方法,結合總結的方法、思路來不斷探究,同時立足問題不斷反思,形成系統的解題策略.

問題探究

下面以一道新圖形定義問題為例,開展解題探究,構建解題思路.

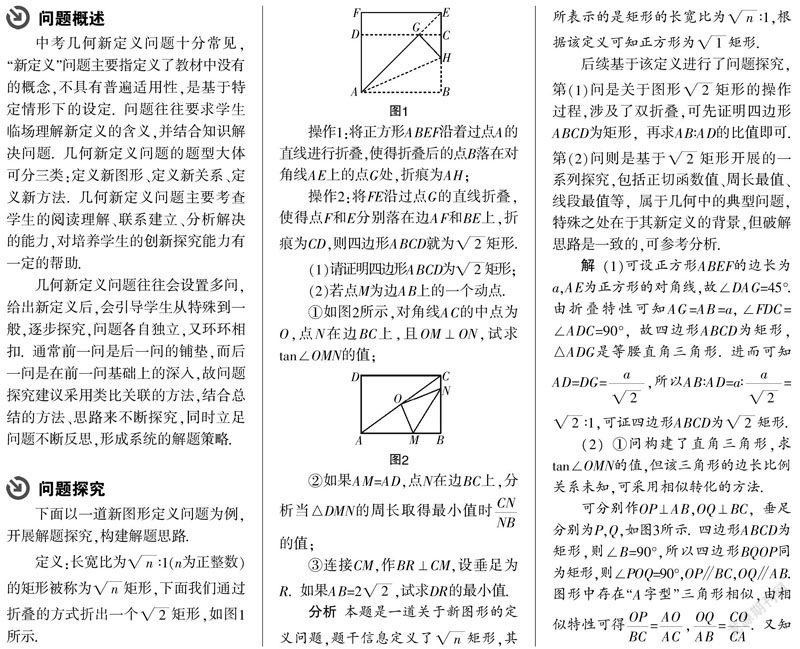

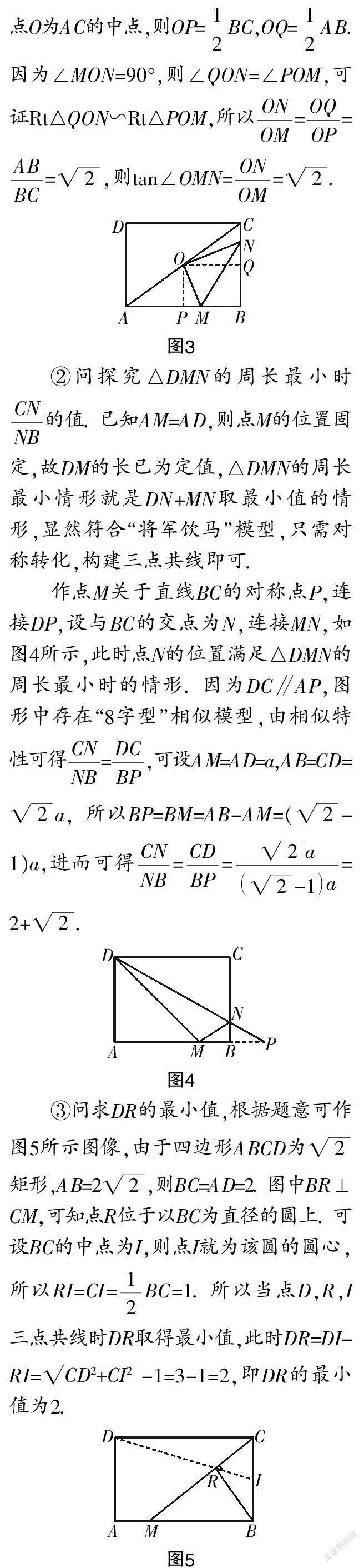

操作1:將正方形ABEF沿著過點A的直線進行折疊,使得折疊后的點B落在對角線AE上的點G處,折痕為AH;

解后思考

上述對一道幾何圖形新定義問題進行了探究,從定義內容可知,其實質是對矩形長寬比進行定義,后續再以該定義為背景進行命題構建. 所涉兩問是基于定義進行的深入探究,但側重點有所不同,第(1)問綜合了圖形折疊,從操作視角來考查學生的探究能力;第(2)問則是以新定義的矩形為背景進行的綜合探究. 問題設計很好地將新定義與幾何探究相融合,可有效提升學生的探究能力,下面結合問題進一步反思.

1. 操作中的幾何探究

2. 新定義下的模型構建

第(2)問則是以新定義矩形為背景開展的綜合探究,所涉三問可歸為三角函數構建和幾何最值構建. 從幾何探究視角來看,化“動”為“靜”、幾何轉化是常用策略,綜合上述解題過程,可將解題思路分為模型構建、特性轉化兩部分,新定義矩形的特性是模型構建的基礎. 上述的“A字型”和“8字型”相似模型是等角轉化、線段比例關系轉化的常用模型,另外“手拉手”模型、“一線三等角”也是常用的相似模型. 而幾何最值問題的核心原理是“兩點之間,線段最短”,以其為基礎生成的“共線原理”是確定最值情形的知識基礎.

3. 新定義問題的破題思路

上述對一道關于矩形邊長比例的新定義問題進行了探究,矩形的新定義在幾何探究中起到了“穿針引線”的作用,構建起幾何特性與模型之間的關聯. 理解新定義,根據定義內容進行探究分析是突破該類問題的核心思路,而在實際解題時建議采用如下分步策略.

第一步,結合圖形理解定義,重點關注定義中的特性;

第二步,立足特殊情形深刻把握定義,探索定義的應用思路;

第三步,構建新定義與教材內容的關聯,從綜合視角探索問題,構建思路,必要時可將定義與幾何模型相融合.

教學建議

幾何新定義探究題的特點是“新定義”,但從本質上來講是對幾何方法、原理的探究,理解定義,促進知識融合,構建幾何模型是問題突破的關鍵點,下面提出幾點教學建議.

1. 結合圖形研究定義

幾何新定義問題的探究要從圖形出發,即結合圖形來理解定義,把握定義中的特性. 如上述與矩形相關的新定義涉及了矩形特性和長寬比例,常見的還包括與角度、邊長、性質相關的幾何新定義. 對于較為抽象的幾何新定義,更應立足幾何圖形,利用直觀圖形來解讀定義內容. 必要時可引導學生對特殊情形進行舉例,加深對定義的理解.

2. 參考教材促進融合

知識相融、綜合探究是新定義問題考查的重點,也是突破的關鍵. 解析時要將新定義與教材的方法原理、概念公式相融合,綜合構建思路,而不是孤立地、簡單地依靠新定義來分析求解. 幾何新定義往往是基于教材概念生成的特殊定義,如上述矩形僅是對矩形的長寬比例進行了定義,其基本性質不變,故問題解析時要把握定義核心,從教材知識出發來探究. 教學中建議指導學生理解“新定義”的本質,引導學生關聯思考,探索與教材相關的知識點;也可引導學生拆解“新定義”,從定義中提取知識要點.

3. 滲透思想提升素養

“新定義”問題中往往融合了數學思想,以幾何定義為例,其涉及了數形結合思想、分類討論思想、模型思想、化歸與轉化思想等. 解題時要基于數學思想開展思路探究,如求解上述問題時基于數形結合思想理解定義,利用模型思想構建幾何模型,結合化歸思想轉化條件,因此在探究過程中滲透數學思想是精髓,也是提升學生數學素養的重要方式. 教學中建議引導學生立足數學思想開展幾何探究,深入分析每一步構建所依托的數學思想,關注學生的知識與素養的雙重提升.

3669501908234