把握數學課程理念 構建品質課堂教學

王麗英

《數學課程標準(實驗稿)》中指出:“學生是數學學習的主人,教師是數學學習的組織者、引導者和合作者。”要達到新課標的要求,關鍵的問題是正確理解新課程理念。如何貫徹新一輪基礎教育課程改革的精神,把握數學課程理念,構建品質課堂教學,是一個有待解決的問題。在課程標準中提倡“以學生為本”“以學定教”的新理念。在此指導下,如何把握數學課程理念,構建品質課堂教學?

一、變“聽”數學為“活動”數學——讓課堂充滿活力

教育家蘇霍姆林斯基曾經說過:“孩子的智慧就在他的指尖上。”因而,在高品質的課堂教學中,老師創造機會讓孩子自主發現、自主學習、自主成長,使每一個學生都得到個性化的發展。在教學中,我從學生的角度出發,讓學生成為課堂的主角,給學生提供數學活動的機會,讓學生在活動中探索,在活動中發現,在活動中創造,在活動中自然充滿無窮的活力。

比如,教學五年級“分數基本性質”時,課前以學生感興趣的故事引入:喜羊羊、美羊羊、懶羊羊分蛋糕。從學生熟悉的卡通引入激發學生的學習興趣。

二、變“書”數學為“生活”數學——讓課堂充滿趣味

數學家華羅庚說過:“宇宙之大,粒子之微,火箭之速,化工之巧,地球之變,日月之繁,無處不用數學。”這是對數學來自生活并適用于生活這一事實的完美解釋。應用數學知識解決實際生活中的問題,是培育學生立異意識和實踐本領的必要。實踐運用就是讓學生主動地把所學的數學知識靈活地運用于生活中解決問題的過程中,讓學生親身經歷數學是來源于生活,再運用到生活中去,使學生認識到數學和我們的生活是緊密聯系的,充分體會到數學的真正價值。所以,在教學中,我根據學生已有的“數學現實”作為出發點,讓學生熟悉的生活經驗引入課堂,讓學生在熟悉的情境中感悟,在喜歡的游戲中體驗,在有趣的實驗中深化,這樣的數學課堂,學生仿佛身臨其境,枯燥無味的數學在他們眼中就在不知不覺中變得生動精彩,令人感到親切,趣味盎然。

1.體驗生活中的數學

我們現實生活中原本就蘊涵著大量的數學信息。我們的教師要緊密聯系學生的生活實際,收集與教學相關的資料,充分利用學生熟悉的生活情境和興趣。在不同的教學活動中,為學生提供用眼觀察、動手操作和親身實踐的探索機會,讓學生有更多的機會,從熟悉的事物中,直接體驗數學,體驗對數學的興趣,了解數學的真諦,親身體驗了數學的魔力。例如,“認識厘米、米”一課,設計的小實驗為“測量家庭成員的身高”。這項活動符合二年級學生的心理特征,孩子們都對自己動手操作來測量自己和家人的身高感興趣。在生活中使用測量的工具,思考測量的單位,在收集相關的數據基礎上再提出問題、解決問題。在活動過程中,學生主動探索“厘米與大米的關系是什么”,學生自始至終保持著強烈的學習熱情,課堂氣氛活躍。

2.解決生活中的數學

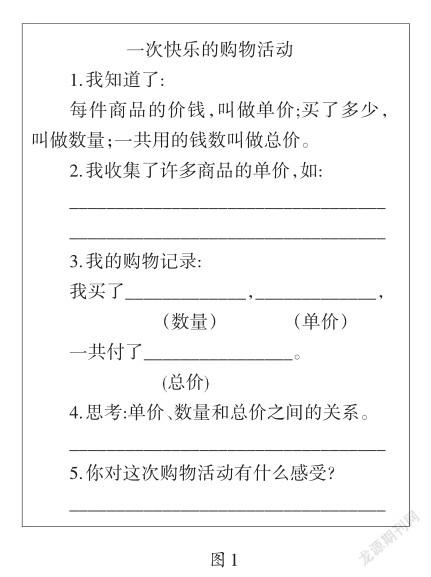

數學知識來自生活,并應用于生活。同學們認為數學知識是為生活服務,讓生活更美好。教學中,教師要引導學生立足于生活現實中,在實踐中應用,在應用中創新,使學生用得有趣、練得有效果。我們應當注重讓學生獨立思考,并且挖掘其本身的無窮潛力。結合學生自身的知識和能力,可分為三種層次:結合課堂特點知識和知識探索的過程,學生互動與實踐;圍繞重點與難點知識點,巧妙地設置比較式、開放式以及應用性強的實踐練習;在生活中培養學生的思維能力。例如,教學“單價、數量和總價”時,可創設購物情境,首先收集商品價格,了解生活中的小數,再提出各種的數學問題,并想辦法解決它。讓學生親身體驗把數學知識應用到生活中的樂趣。在這種購物情境設計中,學生不僅感受到數學與生活的密切關系,而且鞏固了數學知識,同時也親身體驗了數學知識在解決生活實際問題中的樂趣。

3.領悟生活中的數學

應用數學知識解決實際問題是培育學生創新意識和實踐本領的主要手段。在實踐中,學生學習和使用知識,容易遇到各種困難和問題,此時,學生需要在已學知識中進行搜索,運用自己的大腦找到途徑,找到對策,這是探索和實踐的過程。因此,教師不僅要在課堂上設計巧妙的練習幫助學生掌握知識,更重要的是引導學生在生活實踐中用發現的眼光尋找數學、學習數學、運用數學,在親身經歷中領悟數學,主動運用數學知識解決生活中的問題,培養學生的實踐能力、應用能力、創新能力。如教學六年級的“折扣”后,讓學生收集資料,自主出試題,再分小組解決問題。在訂正時還讓學生扮演數學小教師,向全班學生講述解題思路。下面是本班的一些實例。郭同學:時尚電器城的一臺洗衣機原價5 000元,“十一黃金周”大酬賓,八折出售。洗衣機現價多少元?可省多少錢?譚同學:我喜歡籃球運動,某商店的籃球七折出售,我用35元買了一個籃球,這個籃球原價多少元?這就使學生了解了數學的價值,感受到數學的魅力,進而激發學生學習數學的內在動機。

三、變“說”數學為“互動”數學——讓數學充滿動感

以往的填鴨式教學中,學生以教師的“說”為中心,過分強調教師在課堂中的主導作用,這種填鴨式教學理念忽視了師生在課堂中的互動,忽視了學生的主觀能動性和自主創造能力。新的數學課堂理念教學強調:知識的獲得最終不是依靠教,而是依靠學,應以學生作為教育過程的主角,要全面發揮學生在學習中的主人翁精神,這要求我們教師調整自己扮演的角色,多關注學生的發展,把學生看作“學習的主體”,把教學過程當作師生間對話的過程,學生在教師的指引下主動尋找真理,享受學習的快樂。

例如,以往我們的練習都是各種題海戰術:課堂作業、一課一練、單元測試、各種考試等都是老師自行出題,學生只管做,只管考,錯了就改,改了再做,不斷循環。但在新課堂教學中,學生所做的作業、課后練習、以及單元整理、總結和考試就充分地體現了師生之間的互動。如在教學完成六年級的“分數乘法”這一單元時,我就進行了這樣的“評研”。評研的操作分為下列幾個步驟:第一,學生獨立完成一份數學思維導圖,以此梳理和鞏固本單元的知識點;第二,在課堂上學生分享自己的作品,其他同學聆聽后作出評價,取長補短;第三,學生將在一個小組中提出一份單元練習題,小組成員將首先獨立完成;第四,在課堂上小組分享自己的作品,用小組的題目考考班上的其他學生;第五,教師綜合學生的出題,有選擇性地出評研題,全班進行單元檢測或者考試。從獨立完成、互相批改、交流學習,到小組出題、互換做題和批改,最后再全班進行單元檢測。正是這種師生“互動互學”教學方法,讓學生體會到教師是學生的朋友,是學習的引路人,激發了學生的思維,調動了學生的學習積極性。實踐證明,這樣一種單元式的“評價與研究”的學習形式,深受學生的喜愛和重視,為了使自己的小組試卷范圍廣、準確把握困難、富有創造性,他們發現許多平時的傳統教學都很容易出錯,同時也鞏固了基本知識。通過對所學知識和技能的分解和整合,每一組都熟悉了分數乘法的各種形式和條件的內涵。在試卷的交換互動中,所有的學生在分享解決問題的思維過程時,都對所學到的知識有了更深的理解。

讓每個孩子進行有效的學習,使他們得到充分的個性化發展,是優質課堂的最終目標。因此,教學方式應當服務于學生的學習方式,面對新課程改革的挑戰,教師必須轉變教育觀念,多動腦筋,多想辦法,多聯系生活,使學生從生活經驗和客觀事實出發,課堂才會出現新氣象,才會充滿趣味、動感和活力,才能達到“不教而教,無為而治”的教學境界,進而實現有效課堂、品質課堂。