基于“對分易”教學平臺在《古典飾品設計》課程中的應用

肖 瀟 王 恒 楊 潔

(重慶文化藝術職業學院 重慶 404100)

受疫情影響,教育部發布:2020年春季全國各類學校延遲線下開學,利用網絡平臺,停學不停課。面對這樣的突發情況,全國各大院校及時調整教學安排,根據學生情況制定合理的線上授課的教學方案。突發的疫情也加速推動教學方式的變革,早在2012年教育部為推進落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》關于教育信息化的總體部署,組織編制了《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》教技〔2012〕5號,明確指出加快職業教育信息化建設,支持高素質技能型人才培養,職業教育信息化是培養高素質勞動者和技能型人才的重要支撐,是教育信息化需要著重加強的薄弱環節。隨后教育部又提出《教育信息化2.0行動計劃》。傳統教學方式向信息化方式轉變勢在必行。高職院校的學生普遍存在理解能力差、專注力不夠、重實踐輕理論的現象。為照顧學生的情況,教師往往需要放慢教學進度,降低作業的要求,重難點反復講,教學效果欠佳,教學目標也無法完成。此外,學生還有逃課、上課玩手機等情況。因此,為解決上述問題,我們以《古典飾品設計》課程為例,利用對分易教學平臺在線授課,同時結合本校教學資源庫實施“線上線下”混合式教學。

一、對分易教學平臺

對分易教學平臺簡稱“對分課堂”是美國普林斯頓大學博士、復旦大學心理學教授提出的一種新型教學模式。通過把課堂時間一分為二的形式,把一節課對半拆分,一半留給教師講授,一半留給學生討論,強調內化過程[1]。內化是指講授和討論兩個環節之間,這個過程主要是通過學生自主獨立的學習和思考來內化、吸收新知識[2]。它是一款利用移動互聯網技術的新一代教學平臺,其最大的優勢在于能夠通過微信實時發送推送到學生的手機終端上,學生能夠第一時間看到老師所發布的消息后做出反應。此外,對分易教學平臺還是一款師生永久使用的軟件,師生只需要關注微信公眾號注冊即可。老師只需要建立課程——班級,然后以班級二維碼或者班級號的方式邀請學生以實名的方式加入課程。對分易教學平臺提供了便捷的作業批閱、微信互動、課堂反饋、分組討論等功能,縮短了師生間的距離,有利于提升教學質量。

二、古典飾品設計課程情況

古典飾品設計課程是高職人物形象設計專業下的一門理論與實踐相結合的專業技能課,也是一門融合技術與藝術的課程,更是一門具有中華民族文化傳承意義的課程。授課內容根據行業需求,課程設置為72學時,理論學習16,實踐學時56。從學生的認知與技能特點出發,強調課程內容的典型性,應用性和需求性,遵循易到難,單一到復合的規律,通過學習領域、知識點、技能點的理論講解、案例分析、任務實訓來組織教學實踐,引導學生在任務實訓過程中具備古典飾品的制作能力,并能夠熟練掌握,能夠舉一反三。

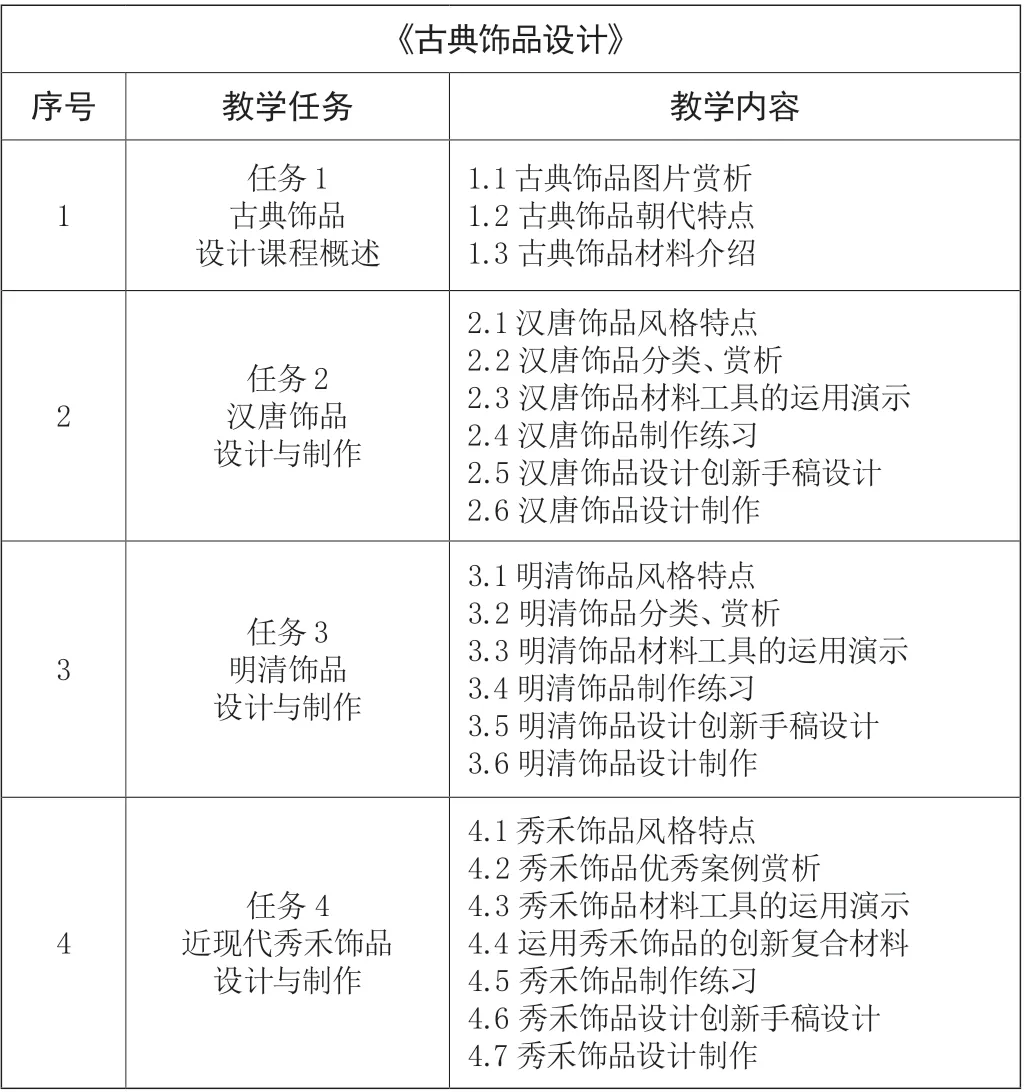

古典飾品設計在線課程教學內容分為4個教學任務,每個教學任務又分為若干個子任務,根據每個子任務的情況結合對分易與我校教學資源庫同步使用。例如,實操類的子任務需要結合資源庫中的微視頻課教學。首先,教師對漢代、唐代、明代、清代、近代的古典飾品進行分析和制作示范,然后學生若有不明白之處可通過微視頻繼續學習。而理論類的子項任務則需要利用對分易教學平臺進行授課。通過本課程的學習,讓學生掌握古典飾品的設計和制作技術,一方面提升學生的動腦、動手、創新、創造的能力。另一方面對民族文化傳承也起到了積極的促進作用。具體課程內容分配見表1。

表1 古典飾品課程內容分配

三、古典飾品設計課程實施

根據上述情況,課程教學設計采用“線上線下”混合式教學形式,這里的線上教學是指疫情期師生在家學習純在線教學,線下教學是指學生返校后的學習。課程的實施分為兩個板塊:在家教學和在校教學,三個步驟:課前、課中、課后。具體實施以任務3明清飾品設計與制作為例,任務分為6個人子任務,其中子任務3.1和3.2是理論基礎知識,利用對分易教學平臺進行講授。子任務3.3-3.6是理論與實操技能知識,利用對分易與我校教學資源同步講授。

(一)在家教學實施步驟

課前:利用對分易平臺發送微信推送,老師發布與本任務相關的教學活動主題和課前測試。讓學生去尋找相關的圖片、視頻、文獻,引導學生的自學能力。同時,也讓學生思考本任務的重點和難點,以及如何去掌握這些知識。

課中:課前5分鐘,利用對分易發學生布簽到信息,了解學生的出勤率。正式上課時,老師再通過對分易發布課前測試,了解學生是否進行課前預習。根據測試的結果,共性問題集中講解,個性問題一對一講解。然后老師帶著任務3.1和3.2的教學重點和難點進行知識講解,利用對分易彈屏功能,實時了解學生對知識的掌握情況,對難以理解的部分中斷課程進度講解,并且進行隨機分組進行討論。討論中老師進入到每個小組進行思維引導,對于不能解決的問題,先由其他小組來回答,再由教師結合教學任務進行補充和深化講解[3]。接下來進行任務3.3和3.4的講解和示范,首先,教師進行在線制作實操示范,受直播時的視角影響,個別實操步驟不清晰時,教師向學生推送我校教學資源庫中的視頻教程進行學習。課堂上給學生留時間,讓學生有一個內化吸收的過程,從而加深知識的掌握,培養學生獨立思考能力,團隊協作能力。

課后:通過微信推送發布作業,并且制定作業提交時間,若學生未按時交作業,教師在線提醒。學生提交作業后進行批閱,指出問題,若遇到作業質量不過關的學生,再次退回作業讓其修改,直到作業合格為止。這一環節設置目的在于糾正高職學生的惰性、不愛動腦筋的習慣。對于優秀作業的學生,鼓勵其進一步思考,深入挖掘,引導舉一反三,優化作品設計。另外,教師也需要推送優秀案例給學生參考,開設課后討論活動,激發學生的溝通交流能力,創新創造能力。

(二)在校教學實施步驟

子任務3.5-3.6是學生的實操部分,安排在學生返校后進行。這兩個子任務需要教師面對面進行指導,在家難以完成。例如,點翠的刷膠厚度、簪子的固定方式、流蘇串珠的打結方式等,都需要教師現場示范后指導學生實操。在校教學的方式同樣是利用對分易和我校的教學資源庫同步進行,按照課前-課中-課后的教學步驟,讓學生掌握這一部分的教學重難點。以學生仿清代點翠作品《鈿》的設計與制作步驟為例。學生通過課前預習,整理出點翠的資料,課中教師對學生的疑問進行解析,課后學生進行點翠古典飾品設計與制作,這三個階段,首位銜接,循環往復,構成一個完整的鏈條[4]。課程教學效果較好,學生的自學能力、獨立思考能力、動手能力均有所提升。學生仿清代點翠作品見圖1。

圖1 學生仿清代點翠作品《鈿》

(三)課程的教學評價方式

課程由平時學習形成的考核和課程結課考試形成的考核為最終成績,所占比例分別是40%和60%。平時成績分別是學生的出勤情況、課題的討論參與、問題回答情況、以及課堂實操作業、課后練習作業,其考核成績分別占課程作業總成績的10%、15%、15%。課程結課考試考核,限時完成1個主題的古典飾品設計制作,占課程學業總成績的60%。學業考核總成績達60分及以上者為合格,不合格者須進行期末課程結業補考或重修。學生也參與評分過程,充分利用師生互評、生生互評等功能。學生也從“觀眾”,變成了“演員”,讓學生的學習熱情高漲,轉變“為老師學習”的觀念。這樣的考試設置形式,有助于檢驗學生對于實踐類課程的掌握情況,讓教師及時的發現問題進行優化。

四、對分易教學平臺在教學建設中的問題與探索

(一)“對分易”帶來的優勢

1.解決了疫情期間在家教學的考勤問題。

2.帶來便捷的一站式作業收取與批閱功能,并且支持電腦上所有作業打包下載。

3.學生與教師之間的距離拉近,彈屏功能讓師生“隨時”互動,有助于提升教學效果。

4.能夠快速地將海量的教學資源、圖片、ppt、視頻分享給學生,有助于提升學生的自學能力。

5.對分易還提升了學生的創新創造能力、團隊協作能力、溝通交流能力。

(二)課程實施中遇到的問題

古典飾品設計是一門實操性非常強的課程,要求學生的動手操作的能力,學生的古典飾品作業練習只能拍照后上傳對分易。對分易雖然提供了作業上傳功能,學生作品的像素過大,上傳的時候有時候會失敗,作品像素過小又不能看清楚細節。而學生只能通過另外的平臺提交作業,這樣不便于教師收集。

教師因為不能與學生面對面交流,對著電子屏幕上課時,只能通過彈屏了解學生的知識掌握情況,受到網絡配置的影響,不是所有學生都能夠打開視頻,教師就不能隨時看到學生是否在課堂中,教學質量會受到一定的影響。進行在線測試時,無法監管到學生是否離開頁面去查看答案。

五、結束語

對分易教學平臺充分發揮了信息化教學的優勢。一方面解決了疫情期間的教學問題,另一方面構建了一種新型的學習方式。當今,信息化帶來了便捷的知識獲取方式,學生獲得知識量也許不低于教師,教師與學生成為學習的共同體,傳統的教師講授式教學方式難以適應時代的發展。借助平臺功能,拉近師生距離,生生距離,提升教學質量。實現角色互換,教師把課堂的時間留一半給學生,老師成為“導演”,學生成為“演員”。引導學生主動學習,討論式學習、個性化學習,教學效果得到保障。