精子功能指標在輔助生殖助孕方式選擇中的作用

許世艷,涂文嬌,朱科衡,劉瑜

(深圳市人民醫院 暨南大學第二臨床醫學院 南方科技大學第一附屬醫院計劃生育科,深圳 518020)

在常規體外受精(IVF)助孕過程中受精失敗及低受精率是不可避免的,其中完全受精失敗率約為5%~10%,低受精率占IVF周期的5%~20%[1-2]。造成常規IVF低受精和完全不受精的原因尚未明確。低受精導致卵母細胞的利用率降低,而完全受精失敗導致患者的助孕過程提前終止,這些都將影響助孕效果并造成患者精神及經濟的雙重負擔。IVF短時受精后對第2極體數量少于30%的患者實施早補救卵胞漿內單精子注射(Early Rescue ICSI,R-ICSI),R-ICSI在沒有擴大ICSI指征的前提下,降低了受精失敗和低受精的發生率,深受輔助生殖業界學者的歡迎。

有學者發現短時受精會影響受精卵原核發育并導致多精受精比例增加[3]。觀察短時受精情況成為預測IVF受精失敗與否的主要方式,但短時受精可能因為卵母細胞老化錯過最佳受精時機而導致胚胎發育受影響。如果對每個IVF周期都行早期去顆粒細胞勢必會加重實驗室人員的工作壓力,所以我們需要探尋預測受精失敗的生物標志物以指導胚胎實驗室人員為患者選擇最佳助孕方式,防止受精失敗的發生,同時又能不過度使用短時受精。在臨床上雖然精液常規檢查提供了有價值的資料,但很難預測精子的受精能力,也很難判斷可能存在的受精障礙。僅依據常規精液參數很難選擇最佳助孕方式(IVF或ICSI),因此尋找可靠的精子功能指標是必要的。目前生殖醫學界研究較多的有精子形態學檢查、頂體酶活性、DNA碎片率等,但精液常規和精子形態等傳統分析項目并不能滿足臨床深層次評價精子質量的需求。為減輕患者的經濟負擔、增加受孕的成功率,通過探尋新的預測受精失敗與否的潛在生物標志物來選擇有效助孕方式已成為一種趨勢。本研究回顧性分析2017年1月至2019年12月于我院生殖中心首次行IVF短時受精患者的臨床資料,在分析男性精液常規參數的基礎上比較精子功能指標與受精率之間的關系,篩選影響IVF受精的獨立危險因素,并繪制受試者工作曲線(ROC曲線),旨在探討這些指標單獨或聯合評估男性生育力及IVF受精率的價值,進而為選擇最佳受精方式提供一些實驗室依據。

資料與方法

一、研究對象

回顧性分析2017年1月至2019年12月于我院生殖中心首次行IVF短時受精夫婦的臨床資料。

納入標準:(1)女方年齡≤45歲;(2)女方獲卵數≥4枚;(3)男性患者均有精子功能指標的數據結果。排除標準:排除卵母細胞未成熟或異常導致的受精失敗。

本研究共納入429個周期,根據受精結局不同分為2組:受精失敗或受精率<30%的為R-ICSI組(n=98),受精率≥30%的為短時IVF組(n=331)。

二、主要試劑及儀器

二氧化碳培養箱(AMP-30D,Astec,日本),SCA5計算機輔助精子分析儀 (Computer-Aided Semen Analysis,CASA,西班牙),相差熒光顯微鏡(OLYMPUS BX51,Olympus,日本),輝光型化學發光照度計(FB12,Berthold,德國);精子頂體酶活性測定試劑盒、誘發精子頂體反應(Acrosome Reaction After Ionophore challenge,ARIC)檢測試劑盒、精子酪氨酸磷酸化(TP)檢測試劑盒、精子染色試劑盒(Diff-Quik)、精子-透明質酸結合試驗(HBA)試劑盒等均購自深圳市博銳德生物科技有限公司;IVF輸卵管緩沖液(ART-1023,Sage,美國),IVF授精液(ART-1020,Sage,美國)。

三、研究方法

1.精液常規及形態學分析:男方檢測前均須禁欲2~7 d,通過手淫法對精液標本進行采集,待標本液化后應用SCA5計算機輔助精子分析儀實施精液常規分析;按照第5版WHO人類精液檢查與處理實驗室手冊[4]標準,分析精液量、精子濃度、精子活力、精子活動率[前向運動精子(PR)+非前向運動精子(NP)]及精子形態;精子形態學分析采用Diff-Quik法染色,按照Kruger等[5]的標準法進行形態分類計數。

2.頂體酶活性定量:采用固相N-α-苯甲酰-DL-精胺酸-ρ-硝酰基苯胺(BAPNA)法檢測精子頂體酶活性,在錐形離心管中加入2 ml新鮮精液以及精子洗液4 ml,離心后制成0.5 ml精子懸液,收集約7.5×106個精子后按照精子頂體酶活性測定試劑盒要求在60 min內完成檢測。

3.HBA:所有步驟均嚴格按照試劑盒說明書要求進行檢測,即在包被有透明質酸的載玻片表面的“T”孔(測定孔)內加入液化的精液10 μl,蓋上蓋玻片,精液會自然擴散到“C”孔(對照孔)內,室溫反應10 min后,用普通光學顯微鏡或相差顯微鏡觀察500個活動精子,記錄精子尾部持續鞭打但頭部被結合在玻片表面難以自由前行的精子數量(成熟精子)。

4.精子頂體反應(AR)檢測:依照ARIC檢測試劑盒的操作要求,將密度梯度法提取后的精子濃度調整至1×106個/ml后等分成2管,放置于5%CO2、37℃條件下孵育3 h,以誘導精子獲能;一管加入鈣離子載體A23187誘發15 min(誘發管),另一管不加鈣離子載體但同步孵育15 min(自發管),洗滌精子、涂片、自然干燥、固定,以豌豆凝集素熒光標記(PSA-FITC)4℃過夜檢測AR狀況,在熒光顯微鏡下分別觀察并計數。

5. TP檢測:將1 ml液化的新鮮精液放入5 ml無菌試管中,小心加入1.2 ml獲能培養液后,放置于37℃、5%CO2培養箱中,獲能2 h,吸取最上層0.8~1.0 ml含有活動精子的培養液,洗滌精子后涂片、自然干燥、固定,覆以TP單克隆抗體-FITC結合物4℃過夜反應,在熒光顯微鏡下觀察結果。

6.觀察指標:兩組患者一般資料、男性患者精子PR、精子濃度、精子正常形態率、頂體酶活性、AR、TP及HBA等。HBA發生率=(“T”孔被結合精子數/“T”孔活動精子總數-“C”孔被結合精子數/“C”孔活動精子總數)×100%;誘發頂體反應(IAR)發生率=誘發管中發生AR的精子數量/誘發管中被觀察的精子總數×100%;自發AR發生率=自發管中發生AR反應的精子數量/自發管中被觀察的精子總數×100%;TP發生率=發生TP的精子數量/被觀察精子總數×100%。PR率=前向運動精子數/計數的精子總數×100%,正常精子率=正常精子數/計數的精子總數×100%。

四、統計學方法

結 果

一、兩組患者臨床資料比較

1.兩組中女方一般資料比較:與短時IVF組相比,R-ICSI組女方的不孕年限顯著增長 (P<0.05),兩組的年齡、體重指數(BMI)、基礎FSH、LH、E2、總促性腺激素(Gn)用量、Gn使用天數、獲卵數等比較均無顯著性差異(P>0.05)(表1)。

表1 兩組患者女方臨床資料比較(-±s)

2.兩組男性患者精液常規及功能參數比較:短時IVF組的331個周期中有174例精液樣本的精子濃度、PR率和正常形態率指標正常,157例精液樣本的上述三項指標中至少有一項不達標;而在R-ICSI組中有40例精液達標,58例精液不達標。兩組男性患者的平均年齡、BMI、頂體酶含量、AR發生率、TP發生率和精子正常形態率比較均無顯著性差異(P>0.05);R-ICSI組患者的PR率、IAR發生率、HBA發生率和精子濃度顯著低于短時IVF組(P<0.05)(表2)。

表2 兩組男性患者精液常規及功能參數比較(-±s)

二、多因素Logistic分析精液參數對IVF受精率的影響

以上述差異有統計學意義的因素包括精子濃度、精子PR率、IAR發生率和HBA發生率,將這次因素作為自變量,以受精率為因變量,進行多因素Logistic回歸分析發現,精子PR率、IAR發生率和HBA發生率是導致IVF受精率低的獨立危險因素(表3)。

表3 Logistic回歸分析各項精液參數對IVF體外受精率的影響

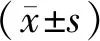

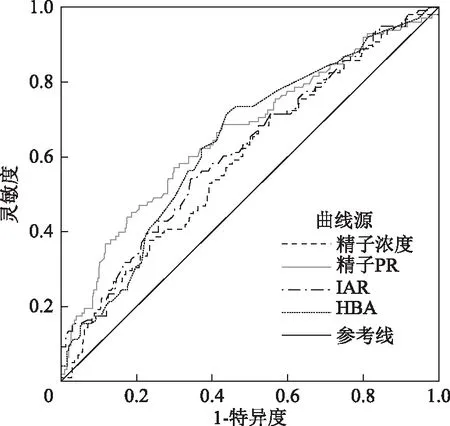

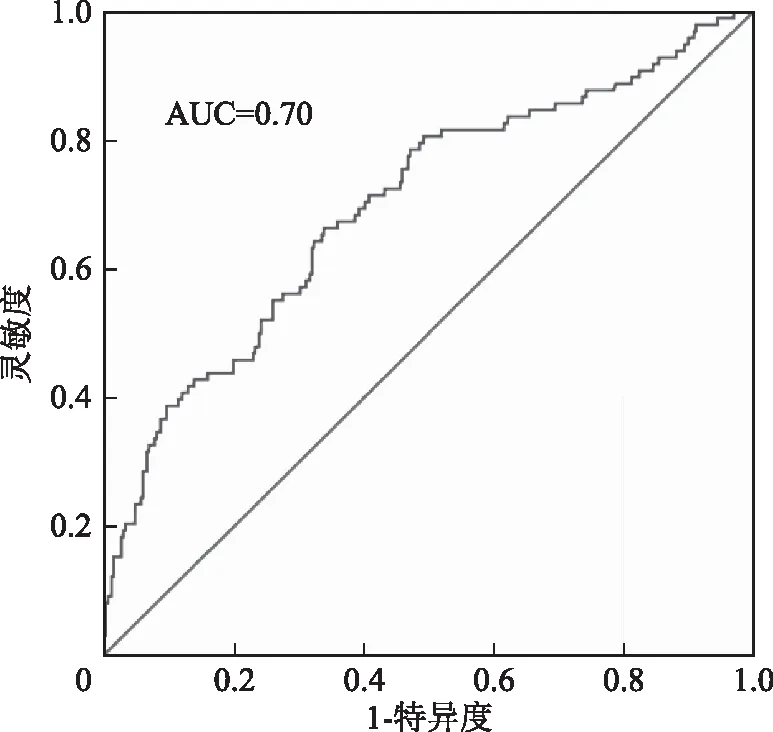

三、ROC曲線

以R-ICSI組為實驗組,短時IVF組為對照組,研究HBA、IAR、精子濃度、精子PR、聯合預測新變量Pre-1對IVF受精率的鑒別診斷效率(圖1和圖2)。經過分析,HBA曲線下面積(AUC)為0.64[95%CI(0.58,0.70)],最佳截斷值78%,其靈敏度和特異度分別為71.43%和56.19%;IAR的AUC為0.62[95%CI(0.55,0.68)],最佳界值為32.5%,其靈敏度和特異度分別為54.08%和65.56%;精子濃度的AUC為0.60[95%CI(0.53,0.66)],最佳臨界值為30×106/ml,其靈敏度和特異度分別為68.37%和47.73%;精子PR的AUC為0.66[95%CI(0.60,0.72)],最佳臨界值為33.8%,其靈敏度和特異度分別為57.14%和70.09%。多因素Logistic回歸新變量Pre-1的AUC為0.70[95%CI(0.64,0.76)],靈敏度和特異度分別為66.33%和66.16%。以上各項精子參數及指標對IVF受精率的影響均有統計學意義,對受精結果判斷具有一定的診斷價值(表4)。

圖1 單個精液參數及精子功能指標預測IVF受精率的ROC曲線

圖2 多因素聯合變量Pre-1預測IVF受精率的ROC曲線

表4 ROC曲線分析篩選指標對IVF受精率的診斷效能

討 論

IVF過程不能完全避免受精失敗的發生,受精失敗的患者約占5%~10%,受精率低下(<30%)的患者在IVF治療周期中約占5%~20%。對受精率低的周期進行R-ICSI會增大胚胎學家的工作量,同時ICSI的操作過程可能會損傷卵母細胞,且ICSI還可能會將染色體異常的精子注射到卵母細胞中,遺傳給子代[6]。因此,輔助生殖助孕方式的選擇需慎重。許多生殖中心目前都是在精液常規檢查的基礎上,根據精子濃度、精子PR以及精子正常形態率選擇IVF或ICSI授精方式,然而這種評估的診斷敏感性很低,并不能滿足臨床深層次評價精子質量的需求[7-9]。在男性因素造成的不育病例中,IVF操作前約有15%男性患者的精子常規檢查結果正常[7]。本研究中,R-ICSI組有41%(40/98)的患者上述3項精子指標正常。因此,我們需要綜合評估精子功能指標,如頂體酶活性、AR、精子PR及HBA等,預測它們對受精率的影響。

目前認為精子濃度、精子PR及精子正常形態率均與IVF受精率有關,但仍沒有確切的標準來劃分其與受精失敗的關系。有報道指出精子正常形態率≤2%的患者,采用ICSI授精方式能降低受精失敗風險,提高正常受精率[10]。但本研究中尚未發現精子形態學對受精率有影響,對標本分段統計發現精子正常形態率≤1%會導致受精率低(數據未在本研究中展開)。我們的研究數據發現IVF受精率不僅和精子濃度、精子PR有關,還與精子功能指標中的HBA、IAR密切相關。透明質酸是卵母細胞和透明帶黏液基質的主要成分,對IVF受精過程中功能性精子的選擇起關鍵作用。透明質酸與精子發育過程中細胞凋亡、DNA碎片化、非整倍體染色體形成以及成熟度等有關[11]。通過HBA檢測精子與固相透明質酸的結合能力,對預測精子受精能力有很大的臨床意義,有助于IVF或ICSI治療方式的選擇。HBA可以客觀反映精子的成熟度,包括細胞核和細胞質的完整性。只有成熟的精子才能獲得與透明質酸結合的能力。之前有不少學者通過比較HBA率與受精率之間的相關性來探討其對于受精能力的預測價值[11-15]。

AR是受精的必備條件,受精過程中精子必須完成AR才有可能穿入透明帶與卵膜融合從而完成受精;若頂體的結構和功能有損,AR不足會導致精子失去受精能力,精子AR具有評價男性生育力的潛能。使用鈣離子載體A23187體外誘導Ca2+進入獲能后,在精子內部發生AR,是WHO推薦的評估精子受精能力的較好指標。Katsuki等[16]認為,IAR能為不孕不育患者選擇適當的輔助生殖治療方案提供方向,其預測IVF完全不受精的AR率閾值是21%,建議當AR率<21%時,選擇ICSI治療。Xu等[17]的研究團隊利用meta分析對737例行IVF治療的不育夫婦進行回顧性研究發現,IVF受精率與IAR存在顯著正相關。我們的研究數據也發現R-ICSI組患者的IAR率與IVF組比較具有顯著性差異(P<0.05)。IAR的AUC為0.62,最佳界值為32.5%,其靈敏度和特異度分別為54.08%和65.56%(P<0.001),提示IAR預測IVF受精率的價值高。同時我們的數據還提示自發AR、頂體酶活性預測IVF受精率的價值不大,這與之前文獻[18-20]的結論不太一致,可能是因為R-ICSI組的精子樣本總數少或者精子活力差,尤其是那些精子總數少同時又合并精子活力差的患者,精子數量不夠完成功能指標檢測。本研究還發現精子濃度、精子PR、HBA以及IAR與精子受精率有關。多因素Logistic回歸分析提示精子PR率、IAR發生率和HBA發生率是IVF受精率的獨立危險因素。聯合變量Pre-1分析預測IVF受精失敗的價值要高于單個指標,其AUC為0.70[95%CI(0.64,0.76),P=0.000]。

目前尚沒有生殖中心能在取卵當天,即在授精前完成精子相關功能指標包括頂體酶活性、AR、TP及HBA的檢測。精子更新時間大約為70+d,一般來說在這段時間內精子的各項指標波動不大。本研究所用精液為取卵前的精液,我們希望能通過周期內男方精子功能指標的檢測指導助孕患者選擇最佳助孕方式而不僅僅是為了研究。我們的資料還提示,R-ICSI組女方的不孕年限要顯著高于短時IVF組,提示不孕年限越高的女性在行輔助生殖助孕過程中越容易出現受精障礙。因此,對于那些不孕年限較長的患者在臨床中要予以足夠的重視。

在輔助生殖技術治療過程中,精子濃度、精子PR和精子正常形態率均影響IVF的成敗,但對受精率的預測能力有限。在行IVF前有效判斷精子的各項指標,可減少選擇受精方式時的盲目性。精子功能指標的檢測,特別是IAR和HBA可作為新的預測受精結果的潛在生物標志物,對輔助生殖助孕方式的選擇有一定的指導意義。