膀胱子宮內膜異位癥病例分析

陳筱涵,鄧姍

(中國醫學科學院 北京協和醫學院 北京協和醫院婦產科學系婦科內分泌與生殖中心,北京 100730)

病歷摘要

患者張某某,26歲,G0P0,因“發現子宮肌瘤2年”入院。平素月經規律,5~6 d/28 d,量中,痛經,視覺模擬評分(VAS)4分。2018年體檢發現子宮肌瘤(具體不詳),后未定期復查。2020年7月復查超聲:子宮多發肌瘤,大者位于子宮前壁,大小約7.6 cm×5.7 cm×7.8 cm,邊界清,向宮體外凸。2020年7月24日盆腔增強核磁共振(MRI)顯示:膀胱充盈欠佳,形態正常,壁光滑,未見明顯增厚;子宮多發肌瘤(肌壁間及漿膜下,大者位于左前壁)。患者無月經量增多、經期延長、腹痛及二便改變,無月經前后及月經期尿路刺激癥狀,無肉眼血尿等。患者擬生育,要求手術入院。婦科查體:宮體前位,前壁捫及一直徑約7 cm突起,質硬結節。

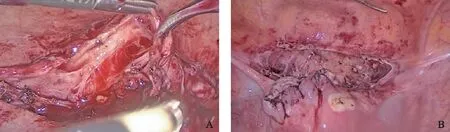

入院擬行腹腔鏡子宮肌瘤剔除,術中見:子宮前位,孕12周大,多發肌瘤較大者為左前壁6 cm外凸肌瘤。左宮骶韌帶散在0.5~1 cm紫藍色內膜異位病灶;雙側卵巢未見異常,右輸卵管傘端馬氏囊腫;膀胱腹膜反折與子宮前壁致密粘連,膀胱頂部為質韌的深部浸潤型子宮內膜異位結節,直徑約1~3 cm。因粘連致密、創面易滲血,灌注膀胱后,沿左側盆壁腹膜逐步游離腹膜層至膀胱頂部,切除內膜異位結節(圖1)。術后診斷:子宮多發肌瘤,膀胱子宮內膜異位癥。

A:膀胱腹膜反折與子宮前壁致密粘連;B:膀胱內膜異位灶切除后圖1 膀胱子宮內膜異位癥術中所見

臨床討論

一、膀胱子宮內膜異位癥(Bladder endometriosis,BE)在腹腔鏡下的不同分型

BE約占子宮內膜異位癥(簡稱內異癥)的1%,由于術前評估及腹腔鏡術中的診斷遺漏,其發病率可能被低估。有學者將BE腹腔鏡下的特異性表現概況為3種類型[1]:(1)內異癥通常導致解剖結構扭曲(anatomy,簡稱A征),如子宮過度前屈、膀胱周圍粘連等;(2)近端輸卵管閉塞、前盆腔封閉消失也是較常見的一種征象(blockage,簡稱B征);(3)最顯著的癥狀為“圓韌帶接吻征”(kissing,簡稱K征),表現為雙側圓韌帶較正常解剖位置明顯靠近,甚至互相接觸(圖2)。K征的存在往往提示內異癥病灶浸潤膀胱全層(占71.4%),表淺的內異癥病灶通常表現為A征(占58.3%)。

通過以上3種腹腔鏡下特征性表現,可以協助手術醫生在術中診斷BE,避免漏診,同時可以提示病灶的嚴重程度,更準確地確定手術方式以及后續的治療。

A:膀胱子宮反折處的自然凹陷消失(B征);B:雙側圓韌帶向中線靠近,組織攣縮(K征);C:A、B、K征的矢狀位示意圖[1]圖2 膀胱子宮內膜異位癥(BE)腹腔鏡下表現及3種類型示意圖

二、BE與生殖的關系

BE通常與其他類型內異癥同時存在,有學者認為BE與生育功能并無強烈的關聯[2]:一是因為BE病灶通常被覆蓋于深部,對盆腔環境的影響較小;二是因為受孕過程(排卵、拾卵、受精、輸卵管運輸)發生于后盆腔,遠離膀胱,因此很難將BE作為單獨的導致不孕的因素。

Centini等[3]的一項回顧性研究隨訪了55名BE合并不孕的患者,排除了其他不孕因素,結果顯示經腹腔鏡手術切除BE病灶,術后妊娠率為44%(11/25);同時合并后盆腔內異癥患者的術后妊娠率為50%(15/30),兩者比較并無統計學差異,提示所謂“前盆腔內異癥”即BE在不孕癥中也起著重要作用。推測其生育障礙原因可能為盆腔內環境改變,解剖結構變形導致子宮前傾固定和/或子宮頸管狹窄,進而不僅精子難以通過,而且可導致經血引流不暢而影響胚胎著床。

三、BE的臨床特點和治療方法

深部浸潤型子宮內膜異位癥(Deep infiltrating endometriosis,DIE)是指內異灶浸潤深度≥5 mm,其中泌尿系統者累及約占19%~53%,而BE約占泌尿系DIE的85%~90%,異位的子宮內膜可浸潤膀胱逼尿肌的部分或全層。BE可分為原發型和繼發型,后者通常與醫療因素相關,例如剖宮產手術、子宮切除術后等[2]。

有研究表明,BE可表現出下尿路相關癥狀,如尿頻、尿急、膀胱區疼痛、排尿困難及血尿等,血尿的發生率約占0~35%。BE也可能無癥狀,而是在因其他指征進行手術時偶然發現。35% 的BE患者可在婦科檢查中觸及陰道前壁痛性結節或前壁局限性增厚,且在月經期進行檢查可提高準確性。對于膀胱刺激癥狀明顯,尤其是血尿的患者,可通過膀胱鏡觀察到典型腺瘤樣突起或呈紅色、淺藍色結節。膀胱鏡下還可以評估輸尿管開口與病灶界限的關系,但由于BE起源于漿膜層或肌肉層發展至粘膜層,所以膀胱鏡無法檢測到早期的病變。不推薦常規使用膀胱鏡診斷BE,只有當懷疑惡性可能、輸尿管開口與病灶關系無法用其他方式評估時,才選擇膀胱鏡檢查[2]。

口服避孕藥(COC)及孕激素可作為DIE的一線治療。因為雌、孕激素受體在膀胱逼尿肌病變上均廣泛表達,因此對激素的調控反應良好。促性腺激素釋放激素拮抗劑(GnRH-ant)也可以達到較好的治療結果。地諾孕素是常用到的二線治療藥物,應用后患者排尿困難、血尿癥狀可明顯改善,病灶減少50%[2]。

手術治療方式包括經尿道膀胱鏡內異灶切除和膀胱部分切除。經尿道切除術后膀胱穿孔及短期復發風險較高,不推薦用于常規治療。經腹腔鏡完整切除膀胱內異病灶可以有效改善疼痛及泌尿系統癥狀,同時可減少復發幾率。若內異癥病灶邊緣與輸尿管間襞距離<2 cm,術前可選擇放置輸尿管支架。若為復發性BE,病灶可能浸潤膀胱,到達輸尿管開口,推薦術前預防性放置輸尿管支架。有研究人員提出結合膀胱鏡及經腹膀胱內異灶切除,既可以避免經腹手術時切除正常的膀胱組織,也可以減少僅靠膀胱鏡下切除的風險[2]。但鑒于其發病率較低,尚無兩種手術方式結合的隨機對照研究數據。

四、BE影像學特征

1.經陰道超聲(Transvaginal ultrasound,TVS):TVS是診斷BE及確定最佳治療方案的首選方法。它可以準確地評估病變的部位和大小及病灶與輸尿管開口的距離。檢查前要求患者不要排空膀胱,因為膀胱的輕度充盈可以更好地評估膀胱壁的結構及子宮內膜內異灶結節。超聲下可表現為膀胱壁內圓形病灶伴或不伴有囊性區,呈等/低回聲,通常不伴有血流信號(圖3)。最常見累及的位置是膀胱頂[4]。一項Meta分析數據顯示,TVS診斷BE的敏感性為62%[95%CI(40%,80%)],特異性為100%[95%CI(97%,100%)][5]。研究人員研制出一套基于TVS的子宮內膜異位癥評價表格,按照后盆腔及側盆壁(包括子宮與宮骶韌帶、陰道直腸凹陷及陰道)、道格拉斯陷凹、前盆腔(膀胱)、附件4個分區,分別就左右側不同部位的病灶進行探測和排查,系統準確地描述病灶的位置、大小、深度,可避免遺漏;TVS對診斷BE有很高的準確性及特異性,甚至優于MRI[6]。

圖3 膀胱子宮內膜異位癥的TVS影像[4]

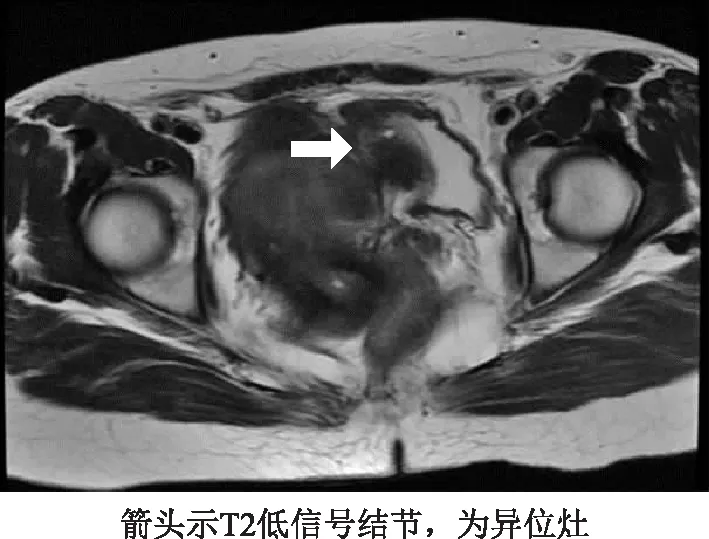

2.盆腔MRI:MRI可作為BE的二線診斷方法。當懷疑內異癥惡變時,MRI相較于超聲具有更高的組織分辨率及多維成像等優點。BE的MRI影像學表現為T2低信號、T1等信號,內呈點狀的高信號(圖4)。一項包含20個研究的Meta分析得出,盆腔MRI診斷BE的敏感性為64%[95%CI(48%,77%)],特異性為98%[95%CI(96%,99%)];增強MRI相較于平掃MRI無明顯的優越性[7]。

圖4 膀胱子宮內膜異位癥(BE)的MRI影像