兒童“好問題”驅動深度學習的實踐與思考

吳烈

摘要:兒童“好問題”驅動式教學是小學數學深度學習的一種新的樣式。從兒童立場出發,以兒童內在需要的問題為驅動力,通過營造“境”、著眼“引”、立足“探”、聚焦“思”、致力“評”,引發兒童深度探究、理性思考、深度建構,助力兒童數學意義的深刻理解,高階思維和數學素養的不斷提升。

關鍵詞:好問題;深度學習;驅動機制;數學素養

中圖分類號:G610 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2021)01A-0058-05

“勤學好問”是我國傳統文化一直所倡導的學風。《易·乾》有云:“君子學以聚之,問以辯之。”也就是說德才兼備的人往往勤奮學習以積累淵博的知識,不斷地發問以明辨是非、解決疑問。顯然,這里的“學”“問”都來自個體的內在動力。在自身心理需求的驅動下,學習者才會形成勤學好問的習慣。兒童“好問題”驅動式學習是站在兒童立場上的深度學習,在兒童內在需求的驅動下,引發兒童對數學的“真思考”“真探究”。它能讓兒童的數學學習走向更深處,深刻感悟數學知識的本質與內涵,并能逐步提升數學學科素養。

一、兒童“好問題”驅動深度學習的內涵闡釋

什么是兒童“好問題”呢?它不是教師精心設計的問題,不是一般性的提問和習題中的問題,而是在一定的問題情境中,兒童自身內在生成的問題。可見,“好問題”是源自兒童內在需要的,對兒童具有誘惑力和思維“壓迫力“的問題;它蘊含著豐富的數學思想和方法,能激發兒童探究的熱情,喚醒兒童的能動性,提升兒童的高階思維和批判審視力。

兒童“好問題”驅動深度學習是指在立德樹人思想的指導下,從兒童立場出發,教師精心創建與兒童經驗世界相關聯的問題情境,引發兒童內生問題,激發兒童探究的內在動力,引導兒童圍繞問題尋求解決方案,并通過深度探究、深度協作、深度交流等方式自主構建知識,促進兒童思維進階和學習力提升,培養核心素養的一種教學方式。

二、兒童“好問題”驅動深度學習的學理意蘊

(一)“童心”與“天性”的相依相生

兒童有著自己特有的“童心”,他們往往感性、任性、好奇。“童心”讓兒童對自然、對生活充滿著疑惑、興趣,常問“是什么?”“為什么?”并用自己獨特的思維方式了解、認識未知事物。“好問”是兒童的天性,兒童的疑問是向成人發出的學習需求,是教學的“好問題”。教育專家成尚榮說:“兒童的發展是現代教育核心價值的定位,兒童立場應是現代教育的立場。”[1]關注兒童、認知兒童應成為現代教育的一個核心內容,用兒童“好問題”來驅動兒童學習,是“童心”與兒童“天性”的一種自然順應,它們相依相生,能夠激發兒童強烈的認知需求,使兒童快樂地學習,健康地發展。

(二)“感性”與“理性”的自然融合

深度學習是兒童認知事物的重要方式,是培育兒童核心素養的最直接、有效的學習方式。它是兒童以理性的態度去審視、質疑、探索、批判、理解新生的思想與事物的一種理性的學習方式。蘇霍姆林斯基曾說:“兒童就其天性來講,是富有探索精神的探索者,是世界的發現者。”可以說探索與發現是兒童的天性與本義,他們總是以自己獨特的眼光看世界,有著自己的觀察方式、思維方式、理解方式,他們是感性的。用兒童“好問題”來驅動深度學習,是“感性”與“理性”的自然融合,它能觸動兒童的心靈,釋放兒童的天性,從感性走向理性,深刻領悟知識的結構,理解知識的本質。

(三)“失衡”與“尋衡”的共存共生

學起于思,思源于疑。“好問題”是兒童對事物疑惑的外在表達,是激發兒童深度思考、積極探索的原動力。特級教師張齊華說:“好問題是深度學習發生的基本前提。”[2]也就是說,沒有好問題,就很難激發兒童深入的思考,深度學習也很難真正發生。“問題”是兒童認知中的“失衡”所形成的,兒童為了能達到認知“平衡”,催生了內心的強烈需求,進行不斷地探索、理性地思考,尋找內心深處的“平衡”。用兒童“好問題”來驅動深度學習,是兒童認知結構從“失衡”走向“平衡”,再走向“失衡”的過程,兒童在深度學習中,不斷開啟新的研究,不斷完善認知結構,從而提高數學核心素養。

三、兒童“好問題”驅動深度學習的驅動機制

基于兒童視角的問題驅動教學是一種促進兒童全面發展的教學方式,兒童的“好問題”貫穿于整個學習的過程之中,在強大的驅動力下,深度探究、深度思考。結合兒童的年齡特征與認知規律,兒童的“好問題”驅動一般分為初生問題、深度探究、深度建構、衍生問題四個步驟(如圖1)。

(一)初生問題:引發認知沖突,催生內在驅動力

教師為兒童自主發現問題提供必需的指引與數學材料的支持,創設問題情境。兒童依托好奇的天性、已有的認知經驗和知識基礎,引發認知沖突,形成具有個性化色彩的原初問題,在師生、生生的對話、梳理、辨析中,分享個性化的思考成果,形成具有共性的、有價值的問題。這種來自兒童自身的問題,給兒童一種親切感與責任感,能誘發兒童探究的欲望,驅動著兒童進行深層的學習。

(二)深度探究:激發理性思考,尋找需求平衡點

在教師的引導下,兒童通過相互交流、共同聚焦“好問題”,為深層探究確定了目標,指明了方向。兒童的認知結構是在“平衡—不平衡—新的平衡”的循環中得到豐富、提高和發展的[3]。問題生成的“不平衡”狀態直接驅動著兒童的深度探究和理性思考,兒童在同伴的互動協作下互相啟發,尋找著認知中的“平衡點”,始終保持著主動探究、深層思考的狀態。

(三)深度建構:推動批判遷移,理解原問題本質

兒童為了達到認知中的“平衡”,推動著自己解決已有經驗與現有現象間存在的問題,嘗試著獨立判斷、理性思考、深入探索、知識遷移,在與同伴的研討中,沿著自己的思緒,批判性地接納同伴的研究成果與新思想,通過同化和順應的過程融入原有的認知結構中,完善認知結構,積累深度探究與建構的活動經驗。

(四)衍生問題:激勵反思創新,開辟新問題研究

新習得的方法與新獲取的發現,又促生了兒童急切體現其價值的心理需求。兒童通過對探究與學習過程的梳理與反思,主動建構、完善其學習方法、經驗與思想,并自覺地運用到新的領域與研究中,發現新的問題,從而開始新的研究。兒童再次經歷著以“好問題”為驅動的深度學習的過程。

問題驅動深度學習的四個過程是相互交織融合、不斷遞進的認知過程,在問題的不斷發現與不斷驅動下,兒童的學習不斷地走向深處,能力不斷地得到提升。

四、兒童“好問題”驅動深度學習的實施策略

(一)營造“境”,催生童問驅動的“情感”

兒童的疑問無時無處不在,但要引導兒童問出“好問題”,還離不開能引發兒童認知沖突、令人深思的問題情境。馬克斯·范梅南說:“原來課堂教學也有它的脾氣。”[4]136就是說課堂是有生命的,教師與兒童在課堂中會共同營造一種氛圍和氣氛,只有讓兒童置身這種充滿疑惑的氣氛中,才能觸發其內心的真實情感。如:教學“統計圖的選擇”時,兒童往往只關注題目中“變化”“占比”等關鍵詞來選擇合適的統計圖,這種缺乏思維的選擇也使得課堂缺乏生命力。為此,教師有意營造制作班級中某位同學1~6年級身高的統計圖情境,引導兒童選擇合適的統計圖。在交流中因缺乏關鍵詞而使得兒童的分歧較大,爭論之下有兒童提出:“既然折線統計圖既能看數量的多少,又能看增減變化情況,為什么還要學習條形統計圖呢?”這個看似隨意的問題,卻體現了數學知識的內在本質的問題,把爭論聚焦到了不同統計圖之間的聯系與區別上,明晰了條形統計圖與折線統計圖的不同本質,也提升了兒童發現問題、提出問題的能力。

(二)著眼“引”,助力內心深處的“發問”

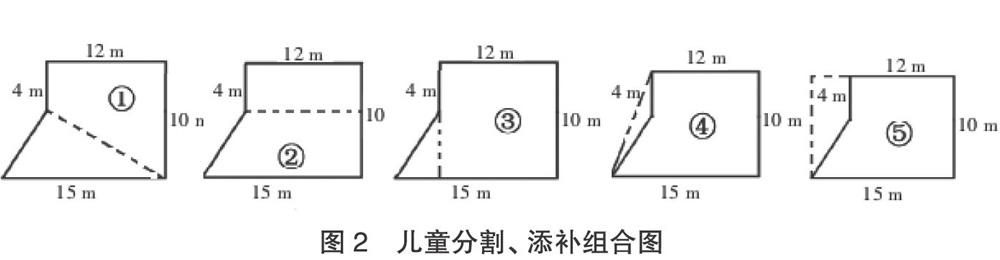

一直以來,有些兒童的提問流于形式。因此,教師需要有敏感性和智慧,做出適切的行動[4]146。這里的“行動”就是教師的適切引導。在兒童面臨認知困惑,甚至沒有疑惑時,教師要指引兒童的思維活動向正確的方向和更深處挺進,給予探尋提問路徑方法的指導,助力兒童真正提出發自內心的“真”問題,以此激發深層的探究。如:教學“組合圖形面積計算”時,兒童通過分割或添補得到如下圖形(如圖2)。在掌握了分割法是把分出的幾個基本圖形的面積相加,添補法是從補得基本圖形中減去多余部分的方法后,教師隱去添補的2幅圖,問:“仔細觀察分割的這3幅圖,你還有什么問題嗎?”兒童回答:“沒有。”顯然兒童在面積計算任務完成后,缺乏再次質疑的能力。“觀察這三幅圖里的輔助線,你有什么想問的嗎?”教師問道。有學生首先打破冷場說:“為什么這三幅圖的輔助線都經過同一個點?”在動手實驗、互動對話中,兒童認識到了圖中的這一“關鍵點”。教學中,教師給兒童一些指引,就會開闊兒童的思路,使他們擺脫無問題、思維障礙等局面,發現新的問題,并在新問題的再次驅動下,走向思維的深處。

(三)立足“探”,著力核心知識的“感悟”

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”對數學知識的真正理解,還需要讓兒童經歷知識的“再創造”過程,親身實踐與感悟知識的本質。為此,教師要立足兒童對知識的“探索”,著力兒童的體驗與感悟,幫助兒童實現知識的傳承、能力的發展、積極情感形成的統一[5]。引導兒童在問題的驅動下,開展深度的觀察、實驗、操作、猜想、推理等探究活動,親身經歷與感受數學知識的形成過程,感悟新知識中所蘊含的數學精髓。

如在稍復雜的分數實際問題的練習中,有這樣的題目:某年級要做一批賀卡給幼兒園小朋友,如果(1)班單獨做需要6天,(2)班單獨做需要9天,現在兩個班合作,多少天能完成?兒童總覺得無從下手,認為缺少總量。為了滿足兒童的需求,教師給出了4個條件(一共要做54張、108張、36張、一批賀卡),引導兒童選擇條件探究并交流結果,不同的總量讓兒童驚奇:“這么巧呀,不管選擇哪個條件,計算的結果都一樣,怎么會這樣呢?”一個自然的問話,再次激起了兒童們深層的思考與探索。在觀察、比較、對話中兒童感悟到了總量在發生變化,每個班每天做的數量也在發生變化,而每個班每天做賀卡總量的幾分之幾沒有變,感悟到了“為什么總量都可以看成單位‘1”這個“不變的量”的道理。兒童在探究中發現的新問題是兒童經歷體驗后的問題,是非常有價值的,它推動著兒童進行更深層次的探究,從而理解知識的本質,體驗數學知識的奇妙。

(四)聚焦“思”,增長自主建構的“學力”

“好問題”驅動式學習能夠滿足兒童好奇、好問的心理,但高質量的問題驅動不是僅停留在兒童的“問”上,還要能引發兒童多角度、多維度的思考,促進知識的理解、關鍵能力的提升。教師要以問題為統領,引發兒童主動探究、深層思考,使兒童在理性的思考下,透徹地理解知識,培養高階思維,提升學習能力。如:教學“三角形邊的關系”時,在推導出三角形兩邊之和大于第三邊的結論后,教師故意從剛才研究操作中的一組小棒(4cm、6cm、9cm)中拿走了6cm這根小棒,說:“如果我讓這根小棒換成20cm,還能圍成三角形嗎?”這讓兒童出現了短暫的意見分歧,但在思考后也明白了其中的緣由。同一根小棒的不同長度又引發了兒童思考:“這根小棒還有哪些長度(取整厘米數)也能圍成三角形的呢?”兒童獨立思考、互動交流后得出結論:6cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm。答案的有序排列再次引發了兒童的深思:“這根小棒的長短跟另兩根小棒有怎樣的關系呢?”在思維的對話中兒童又發現了:最短的長度(6cm)是已知兩根小棒的差(9cm-4cm)+1 ,最長的長度(12cm)是已知兩根小棒的和(9cm+4cm)-1,并發現了第三邊的取值范圍是“兩邊之差<第三邊<兩邊之和”。兒童的思考不能止步于初步的數學結論,還要有對數學知識本質的不斷追尋,這不僅可以開拓兒童思維的空間,觸碰知識的本質,還能增長兒童數學學科的關鍵能力。

(五)致力“評”,豐盈深度學習的“神韻”

從兒童的立場出發,就是要理解兒童、引領兒童、發展兒童,但有時成人總會低估兒童,認為兒童獨立思考、深度探究等水平還比較低。兒童的思維提升需要教師的激發,而評價是激發兒童學習能力的有效手段。為了讓兒童在“好問題”的驅動下,全身心地投入進行深度探究、理性思考,我們需要有充滿真情與智慧的評價,破除“一把尺子”量學生的單一方式,采用多元評價、開放評價、個性評價[6],激發兒童的內在學習動力和潛能。如在教學“9的乘法口訣”時,兒童通過觀察發現了9的乘法口訣的規律后,有兒童問:“老師,8的乘法口訣有這樣的規律嗎?”老師肯定地說:“你提的問題很有價值,我們來研究研究。”[7]一句簡簡單單的話,卻悄無聲息地呵護了兒童的提問情感,也激勵著兒童深入探究的欲望。課堂中教師要有親切的評價語,還要引導兒童學會自我評價與互動評價,學會尊重他人的學習成果,批判性地接受他人的見解,反思自己探究知識的過程,讓兒童能在多元化的評價中,深化對知識的理解,感悟數學思想,提升學習能力。

兒童“好問題”為深度學習提供了新的視角。兒童的學習應立足兒童的立場,尊重兒童的個性,在問題的驅動下,開展深度探究、理性思考、批判質疑,深度建構數學知識,促進高階思維的發展和數學核心素養的生長。

參考文獻:

[1]成尚榮.兒童立場:教育從這兒出發[J].人民教育,2007(23):5.

[2]張齊華.好問題:揭開深度學習的密碼[J].教育視界,2019(2):25.

[3]陳亞軍.促進學生數學思考的教學策略[J].江蘇教育,2019(25):33.

[4]馬克斯·范梅南.教育的情調[M].李樹英,譯.北京:教育科學出版社,2019.

[5]管曉蓉,尹兆青.美妙:小學數學課堂教學的新境界[J].江蘇教育,2018(49):43.

[6]孫雙金.深度學習與批判性思維的研究[J].江蘇教育,2019(1):9.

[7]邱冬玲.問學:讓數學思維向縱深挺進[J].江蘇教育,2019(73):56.

責任編輯:趙赟