中班幼兒飲食、睡眠習(xí)慣的現(xiàn)狀

——以本班幼兒為例

朱 琦

(江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里幼兒園 江蘇蘇州 215212)

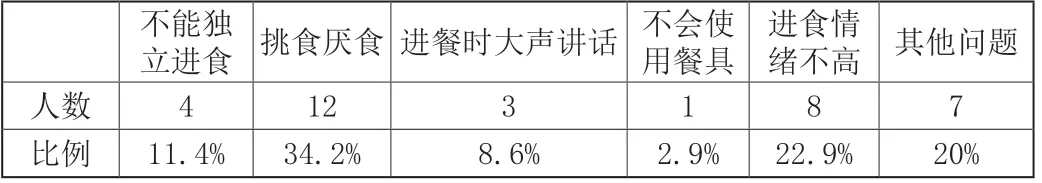

一、幼兒飲食方面存在的問題[1-2]

表1 飲食習(xí)慣方面存在的問題

從表1 中可以看出,我班幼兒在飲食方面還是存在許多問題的,其中最大的問題是挑食厭食,其次是進(jìn)食情緒不高,個(gè)別幼兒存在不會(huì)使用餐具的情況。

表2 獨(dú)生子女與非獨(dú)生子女

從表2 的數(shù)據(jù)可以看出,我班的幼兒主要為獨(dú)生子女,占82.9%,存在少數(shù)的非獨(dú)生子女。筆者在幼兒日常生活的觀察中發(fā)現(xiàn),獨(dú)生子女在飲食方面存在著挑食厭食明顯多于非獨(dú)生子女的情況,而非獨(dú)生子女中二胎的挑食厭食多于那些作為頭胎的非獨(dú)生子女。當(dāng)然,這只是筆者在觀察該班時(shí)得出的結(jié)論,并不代表普遍存在這種情況。筆者認(rèn)為獨(dú)生子女與非獨(dú)生子女本身并不存在多大的差異,他們在飲食習(xí)慣方面存在的巨大差異其實(shí)是由家長不同的教養(yǎng)方式與態(tài)度所影響與決定的。過去的家庭一般養(yǎng)育幾個(gè)幼兒,往往以家庭溫飽為奮斗目標(biāo),這樣的家庭雖然會(huì)對幼兒的教育有所松懈,但是,在這樣的家庭下生活的幼兒一般不會(huì)挑食厭食,而且獨(dú)立生活的能力比較強(qiáng)。與過去相比較而言,在如今的獨(dú)生子女家庭中,因?yàn)檫@一代新時(shí)代父母并沒有獨(dú)自撫養(yǎng)獨(dú)生幼兒的經(jīng)驗(yàn),他們害怕自己做得不好,害怕會(huì)失敗。所以,他們總是對幼兒百依百順,過分包辦代替,不讓他們做一點(diǎn)點(diǎn)活,就算是幼兒力所能及的事也不例外。

另外,從表2 中可以看出幼兒進(jìn)食時(shí)情緒不高是繼幼兒挑食厭食的第二大飲食習(xí)慣問題。那么,為什么幼兒會(huì)在吃飯時(shí)情緒不高呢?筆者在觀察時(shí)發(fā)現(xiàn),除幼兒身體不適時(shí)進(jìn)食情緒不高外,教師在餐前活動(dòng)時(shí)所采取的行動(dòng)與所說的言語對幼兒的進(jìn)餐情緒影響很大。筆者觀察發(fā)現(xiàn),如果教師在幼兒進(jìn)餐前對幼兒進(jìn)行了言語批評或者利用肢體動(dòng)作發(fā)出了一些警告,那么幼兒進(jìn)餐時(shí)情緒就比較低落,甚至?xí)a(chǎn)生害怕心理,從而不能很好進(jìn)食。相反,如果教師在幼兒進(jìn)餐前夸獎(jiǎng)、鼓勵(lì)了幼兒,或者向幼兒傳遞了微笑,抑或是餐前進(jìn)行了安靜活動(dòng),那么幼兒進(jìn)餐時(shí)的情緒往往會(huì)比較高漲,進(jìn)食狀態(tài)比較好。

表2 中還可以發(fā)現(xiàn),該中班存在一個(gè)幼兒還不會(huì)使用勺子吃飯。《綱要》中指出中班幼兒在進(jìn)餐時(shí)應(yīng)該熟練地使用勺子,但是為什么該幼兒還不會(huì)自己用勺子吃飯,甚至都不會(huì)正確地拿握勺子呢?筆者在與該班老師的交流中發(fā)現(xiàn),該幼兒在家里從來不自己吃飯、自己穿衣,甚至連走路都很少走,而是一直由父母抱著。老師多次與其父母進(jìn)行溝通,要求他們與教師合作。教師在午餐時(shí)教孩子怎么拿握勺子和怎么吃飯,家長則在家里繼續(xù)教該幼兒自己吃飯,這樣的方式才能不斷強(qiáng)化與鞏固幼兒所習(xí)得的吃飯能力,很好地做到家園配合。但是,該幼兒的父母表面上答應(yīng)了教師的要求,在家里卻還是一如既往地喂飯,所以,在該幼兒是否學(xué)會(huì)了自己吃飯的問題上,答案是可想而知的,最終他還是沒有學(xué)會(huì)自己吃飯。老師對該孩子的“吃飯教育”也收獲甚微。

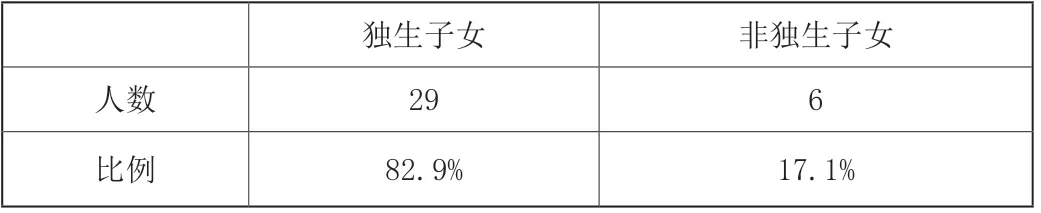

那么,面對該中班幼兒在飲食習(xí)慣方面存在挑食厭食、不會(huì)使用餐具、進(jìn)食情緒不高等飲食問題時(shí),教師將采取什么樣的態(tài)度與方式來指導(dǎo)幼兒的飲食呢?

圖1 教師指導(dǎo)幼兒飲食時(shí)的方式

筆者以教師一個(gè)月30 次指導(dǎo)方式為總數(shù),在觀察中發(fā)現(xiàn),在指導(dǎo)幼兒養(yǎng)成良好飲食習(xí)慣方面,教師通常采用批評、鼓勵(lì)、強(qiáng)化、耐心教育的方式來進(jìn)行指導(dǎo),其中以批評的方式最多,占43.3%。筆者通過觀察發(fā)現(xiàn),采用批評這種指導(dǎo)方式對幼兒進(jìn)行的指導(dǎo)只能在短時(shí)內(nèi)提高幼兒的飲食能力,卻不利于幼兒長時(shí)養(yǎng)成良好飲食習(xí)慣,而且還會(huì)使幼兒缺乏安全感和信任感,不利于幼兒身心健康成長。相反,筆者通過觀察發(fā)現(xiàn),如果對幼兒進(jìn)行正面積極的指導(dǎo),幼兒會(huì)情緒高漲并樂于去養(yǎng)成良好的飲食習(xí)慣,雖然這種指導(dǎo)方式不會(huì)有立竿見影的效果,但是長時(shí)間下去,好的飲食習(xí)慣將會(huì)在幼兒心里得到內(nèi)化。

那么,在幼兒園里是不是只有教師可以改變幼兒的飲食習(xí)慣呢?當(dāng)然不是,有時(shí)候,同伴之間的影響一點(diǎn)兒都不亞于教師對幼兒的影響,所以我們要正確利用同伴關(guān)系對幼兒的影響,以下是筆者在飲食方面對幼兒進(jìn)行的訪談。

案例1:我問:“你飯吃的有點(diǎn)慢哦,為什么不快點(diǎn)吃飯呀?”

A 幼兒:“因?yàn)槲覀冞@一組都不在吃飯,他們也吃得很慢呀,為什么我要快點(diǎn)吃呢?”

案例2:喝水的時(shí)候,a 幼兒不按規(guī)則排隊(duì),而是直接倒了水就喝了。問:“老師說過,喝水的時(shí)候要排好隊(duì),不能插隊(duì)的,為什么你剛剛喝水不排隊(duì)呢,小朋友都在排隊(duì)呢?”a:“我剛剛看見b 插隊(duì)了,他插了隊(duì)、喝了水,沒有小朋友說他,所以我也插隊(duì)啊。”

對于中班幼兒來說,他們好模仿,不僅會(huì)模仿老師、父母,還會(huì)對同伴進(jìn)行模仿。在幼兒園中,幼兒每天接觸最多的就是自己周圍的同伴了,所以同伴的行為對于幼兒的行為示范作用是巨大的。通過觀察,筆者發(fā)現(xiàn),幼兒在選擇模仿同伴的言行時(shí),會(huì)非常主動(dòng)地去選擇那些不正確的行為,而不是去學(xué)習(xí)一些好的方面。所以要給予幼兒一個(gè)正確的引導(dǎo)。

二、幼兒睡眠方面存在的問題

午睡是在園幼兒一日生活中重要而且不可或缺的環(huán)節(jié),午睡質(zhì)量的好壞關(guān)系到幼兒的生長發(fā)育與身心健康,但是,現(xiàn)在的在園幼兒在睡眠方面存在很多的問題,這將是幼兒園和幼兒教師面臨的難題。

每個(gè)幼兒都是一個(gè)獨(dú)立存在的生命體,經(jīng)筆者觀察,幼兒在午睡時(shí)存在著許多問題,這些問題具有差異性,主要表現(xiàn)在以圖2 中。

圖2 幼兒睡眠方面存在的問題

從圖2 中可以看出幼兒在睡眠上存在很多問題。包括:睡眠姿勢不正確、做惡夢、夢游、不能按時(shí)入睡、打呼嚕等主要問題。其中,不能按時(shí)入睡是睡眠的首要問題,占43%。那么,是什么原因引起幼兒不能按時(shí)入睡的呢?下面筆者就通過一個(gè)案例來進(jìn)行分析。

案例3:

我問:“為什么你還不睡覺,其他小朋友都睡覺了,不睡覺不是好孩子的哦。”

A:“因?yàn)槊刻煳覌寢尪己逦宜X,現(xiàn)在媽媽不在,所以我睡不著。”

我問:“為什么把手伸出來,快伸進(jìn)被子里去,快點(diǎn)閉眼睡覺。”

B:“我的娃娃不在,所以我睡不著。”

從案例3 中我們可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)幼兒睡覺時(shí)沒有長輩哄其入睡或者手中沒有玩具時(shí),幼兒便無法獨(dú)自入睡。所以,家長過分地溺愛孩子,如每天哄著他們睡覺或者買很多玩具陪伴他們?nèi)胨@種錯(cuò)誤的教養(yǎng)方式不但難以養(yǎng)成幼兒的獨(dú)立性,還不利于幼兒適應(yīng)集體的生活。

筆者認(rèn)為,教育孩子不只是幼兒園和幼兒教師的責(zé)任,更是家庭與家長的責(zé)任,只有家庭與幼兒園共同教育幼兒,做到積極的配合,幼兒才會(huì)按著我們理想的方向健康成長。那么,教師在改造幼兒這些不良睡眠習(xí)慣時(shí),一般采用什么樣的指導(dǎo)方式呢?

案例4:

教師:“你要是再不閉眼,讓我看見你在玩,待會(huì)別的小朋友起來你就一直睡著,不要起來了……”

A 幼兒:“不要,嗚嗚嗚……”

教師:“你還不睡啊,蘋果娃娃不找你做好朋友了,你還要不要大蘋果了?”

B 幼兒:“要”(但是剛才的對話并沒有讓該幼兒馬上睡,幼兒還是睜開眼在玩,因?yàn)榻處熁久看味加眠@個(gè)方式來管教該幼兒)通過以上教師在處理幼兒不按時(shí)入睡的問題時(shí)所采取的方法,我得出了如下結(jié)論:

一方面,教師在指導(dǎo)幼兒不能及時(shí)入睡這個(gè)問題上一般采用一些外在的方式去影響幼兒,比如代幣嘉獎(jiǎng)法、言語恐嚇法等,這些方法不僅成效不大,而且會(huì)不利于幼兒健全人格的養(yǎng)成,使得他們過分注重外在或者變得膽小怯懦。所以,教師在指導(dǎo)幼兒時(shí)應(yīng)更多地注重幼兒身心發(fā)展與性格特點(diǎn)這些內(nèi)部因素的教育。另一方面,教師缺乏新穎性的教育理念。每個(gè)幼兒都是一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體,都是與眾不同。同一個(gè)生活習(xí)慣問題放在不同的幼兒身上那就是千差萬別的。所以教師應(yīng)該根據(jù)每個(gè)幼兒的性格和實(shí)際發(fā)展水平來對其進(jìn)行有針對性的指導(dǎo)。

三、結(jié)束語

飲食、睡眠習(xí)慣是幼兒生活習(xí)慣中兩個(gè)重要的習(xí)慣,《3~6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》中指出:“幫助幼兒養(yǎng)成良好的生活與衛(wèi)生習(xí)慣,提高自我保護(hù)能力,形成使其終身受益的生活能力和文明生活方式。

- 科學(xué)咨詢的其它文章

- 新工科背景下大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)模式改革研究

- 戲劇教學(xué)策略在小學(xué)英語Story time教學(xué)中的運(yùn)用

- 核心素養(yǎng)背景下小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)中學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)

- “以圖為梯”助力思維成長

——圖片教學(xué)法在小學(xué)英語教學(xué)中的實(shí)踐研究 - 以新聞報(bào)道為素材的近三年高考地理試題分析及其教學(xué)啟示

- 思維導(dǎo)圖在小學(xué)數(shù)學(xué)高年段教學(xué)中的應(yīng)用初探