遵從規則與違反規則:公職人員的規則行為及其影響因素

左宏愿 范永剛

〔摘要〕公職人員的規則行為會影響公共組織目標和公共價值的實現。公職人員的規則行為復雜多樣,遵從規則與違反規則是公共組織中最基本的兩種規則行為。在回顧相關文獻的基礎上,從行為視角對公職人員遵從規則和違反規則的各種變異行為進行了更為細致的分析,初步從正式組織層面、規則本身層面、工作群體層面以及個體屬性層面四個維度歸納總結了影響公職人員遵從規則和違反規則的各種因素。我們既要系統梳理和總結國外關于規則行為研究的既有成果,加強與國外學者的理論對話;更要立足我國公共行政實踐,對公職人員規則行為的概念、類型,具體影響因素及不同因素間的相互關系進行深入研究,這不僅具有重要的學術價值,也具有重要的實踐價值。

〔關鍵詞〕規則行為;違反規則;遵從規則;公職人員

〔中圖分類號〕D630.9?〔文獻標識碼〕A?〔文章編號〕2095-8048-(2021)02-0100-13

一、引論

從愛彌爾·涂爾干的社會失范到馬克斯·韋伯的理性官僚制,規則在社會和組織研究中一直是一個重要問題。韋伯比涂爾干更明確地分析了組織規則。在韋伯看來,理性在現代社會已經很大程度上取代了傳統,成為社會行為的依據,而在現代官僚組織的各個層級,都有成文規則控制著組織成員的行為。〔1〕規則“通過取代倫理判斷處理不確定性和分歧”〔2〕,引導各層級組織成員的行為以實現組織目標,可以說,是一系列組織規則確保了理性這個元規則的實現。

20世紀中期以來,組織理論已經從功能視角充分探討了規則的重要性。在一般意義上,規則是將個人能量導向組織目標的主要手段,這些組織目標包括實現組織的存續〔3〕、 應對管理規模和復雜性〔4〕、減少認知不確定性〔5〕、推進組織創新和改進等〔6〕。現實中的任何組織當然不能完全成功地實現這些目標,但規則對于任何組織至關重要。在公共組織中,雖然一些規則相對穩定不變,但創建、修訂和廢止規則一直是各級公共組織的重要工作。在公共行政實踐中,考核、獎勵和晉升要適用規則,采購設備和辦公用品要適用規則,解決內部沖突要適用規則,與公民互動要適用規則。總之,公共組織沒有規則就不能運作。

然而,如果要更全面地理解公共組織的規則,僅僅局限于對規則功能的探究是不夠的,還必須要從行為視角關注公職人員針對規則的行為及其影響來源。正如波茨曼指出的那樣,所有規則都有三個共同的維度:(1)行為要求;(2)實現機制;(3)實施強制。〔7〕規則引導行為,告訴組織成員做什么、誰來做、什么情況下做,從而確保組織實踐的連續性。每一個正式的規則都明確聲明了適宜或禁止的行為。〔8〕在這個意義上,本文將組織規則視為組織對其成員在特定情況下特定行為的成文要求。

行為視角主要關注針對規則所采取的行動。在行為視角下,規則行為復雜多樣,一般來說,至少可以包括規則的解釋行為、自由裁量行為、遵從規則行為、違反規則行為、規則實施監控行為等各種行為。行為視角還致力于探討規則行為的影響要素,這不僅是理論研究的需要,也是管理實踐的需要,因為無論是通過規則本身的修訂還是通過績效考核等措施,公共組織的管理者可以通過控制其中的一些影響因素促進工作人員遵從有效規則,而有一些影響因素則超出了組織的范圍,管理者無能為力。總的來說,規則的行為視角將公職人員視為針對組織規則的積極行動者,而不是組織規則的被動接受者。

組織規則可以分為正式的成文規則和非正式的不成文規則。一些研究早已分析了非正式規則的功能〔9〕,并探討了非正式規則對于填補正式規則的空白和確保正式規則有效運行的作用〔10〕。本文以公職人員對公共組織成文規則的反應為研究重點,主要關注遵從規則和違反規則兩種基本的規則行為,試圖在進一步細化遵從規則和違反規則的變異行為的基礎上,綜合現有文獻探討規則遵從行為和規則違反行為的關鍵性影響因素,以期推進對公職人員規則行為的理解。

二、規則行為——遵從規則與違反規則

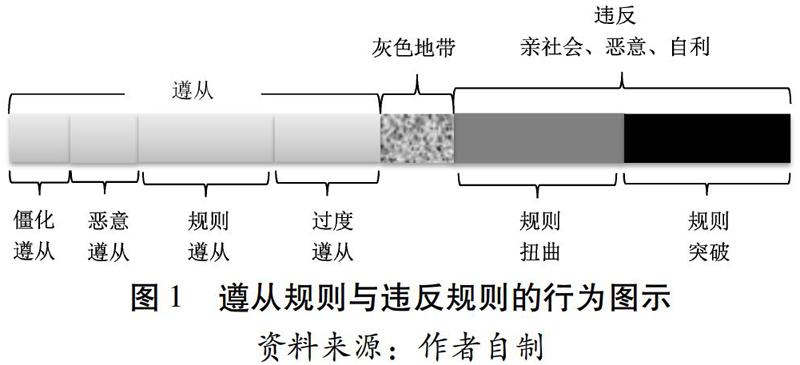

規則行為復雜多樣,包括規則的解釋行為、自由裁量行為、遵從規則行為、違反規則行為、規則監控行為等各種行為。根據是否遵從規則的角度,我們往往可以在可觀察的行為上將其分為遵從規則與違反規則,但是,這兩個看似相反的行為內部存在很多變異,也會導致不同的后果。同時,這是一種理想類型的劃分,因為實踐中的行為并不是非此即彼的,在遵從規則與違反規則之間存在一些“灰色”地帶,行為的灰色陰影使得規則行為更加復雜,超出了遵從和違反的簡單二分。(如圖1所示)

(一)遵從規則

所謂遵從規則,是指組織成員將規則聲明的條例、程序和標準正確地轉換為行動。對遵從規則的強調一直是公共組織的目標,組織成員長期對規則的違反或漠視無疑將不利于公共組織的發展和公共目標的實現,甚至還會對組織造成威脅,因為當規則被突破而不及時制止,則會被更多人無視。對馬克斯·韋伯來說:“個體的官僚無法從他被套上挽具的機器中掙脫出來……職業官僚的整個經濟存在和意識形態存在都是拴在他的職業活動上的。在絕大多數情況下,他不過是一部無休止運轉的機器上的一個小齒輪,這部機器為他規定了一條實質上是固定的行進路線。”〔11〕按照韋伯的分析,官僚機構是一個鐵籠,在這個鐵籠中的官僚只是組織的小齒輪,他們在組織中是默認的規則遵從者。

事實上,組織領導者需要投入大量時間和資源來設計規則,提升確保規則遵從的能力,并運用不同的權力強度來使工作人員遵從規則。畢竟,官僚制之所以有效,是因為它能夠通過一系列規則來協調組織成員的活動。官僚組織之所以能讓組織成員服從,根據韋伯的說法,是因為組織成員可以看到組織的要求是合理的規則。

從字面上講,規則遵從有益于組織目標的實現,是有效領導、合法性以及規則有效性的表征。〔12〕這樣的看法具有一個組織行為的預設,即公共行政人員是致力于通過理性手段追求公共利益的行動者。然而,事實表明,遵從規則并非總是有利于公共利益的實現。納粹中校艾希曼以服從命令為借口犯下巨大的罪惡,〔13〕聯合國工作人員用遵從規則為借口來為他們對盧旺達種族滅絕中的不作為進行辯護,〔14〕有些公職人員自愿遵守不合法的、繁重的、甚至愚蠢的規則。〔15〕

即使規則符合法律和倫理,也不是所有的規則遵從行為都有益于組織。規則的僵化遵從就是如此。所謂僵化遵從,就是從字面上解釋規則,不考慮具體情境,嚴格依規而不進行調適性裁量。1940年,社會學家羅伯特·默頓在他的開創性論文《官僚結構與人格》中就提到了規則的僵化執行問題。他認為,規則需要紀律,而紀律約束的愿望會導致工作人員將遵從規則本身視為目的,而不是將其視為實現組織目標的手段。〔16〕結果,工作人員對規則的反應變得僵化,產生大量的“形式主義”。規則遵從也可能是惡意的。惡意的遵從也是在字面上遵從規則,而不是在實質上遵從規則,但惡意的遵從,一般是為了表達不滿,展示“我做給你看”的信息,不明確和設計不合邏輯的規則尤其容易受到惡意遵從。

還有一種情況可以看作是過度遵從。過度遵從往往超越規則要求,是不必要的遵從,從而也不利于組織和公共利益的實現。坎特將規則意識或規則執行描述為一種惡性循環。社會權力更低的工作人員更注重規則,因為規則是“他們唯一安全可靠的合法權力”。社會權力低的工作人員更容易在使用規則時具有強制性,但他們的目標群體會抵制這種強制性,從而導致該工作人員變得更加遵從規則和更具有強制性。坎特認為這種過度遵從規則的趨勢必然會導致組織效率降低。〔17〕因此,過度遵從規則成為權力結構中低層級的公職人員維護自身在組織中地位的工具,鑒于公共組織面臨的財政約束,過度遵從規則是對資源的低效利用。

總之,遵從行為的變異對公共組織具有負面影響。僵化的規則遵從導致低效,過度遵從規則浪費組織資源,惡意的遵從會對組織及其成員造成潛在的損害。看似遵從規則的一系列行為,都會引發相應的積極或消極的組織后果。

(二)違反規則

違反規則是與遵從規則相對而生的一個概念,是遵從規則行為的對立面。在各種文獻中,學者們以不同的方式對違反規則作了界定。奧萊利在其著作中將其描述為“公職人員違背上級意愿(無論是含蓄的還是明確的)的行為”。〔18〕德哈特-戴維斯則從意愿出發,將其定義為“有意違反程序的行為”。〔19〕塞克卡和佐林則認為,違規行為是“沒有遵從決策者權威以外的現有規則的形式(即法律條文或具體規定)或功能(即規則的精神或意圖)的某些方面”。此外,如果工作人員獲得了例外授權,則不被視為違反規則。〔20〕維加·戈爾登和德漢特寫道:“無論我們稱這種動機為扭曲規則還是制造例外,本質上它都涉及違反規則”。〔21〕泰勒和布萊德將突破規則定義為“無視或違反組織規則的決定……即破壞組織規則并被組織規則禁止的越界行為”。〔22〕

從以上學者的探討中可以看出,一般而言,違反規則指的是在未經批準的情況下違反規則的部分要求或者無視規則。所以,在違反規則的類別中,可以進一步劃分為規則扭曲和規則突破。規則扭曲只涉及違反規則的一個部分,是指改變規則中聲明的部分條例、程序和標準的行為。突破規則是完全無視規則,改變規則中聲明的關鍵條例、程序和標準的行為。

長期以來,大多數研究聚焦于自利性或破壞性動機驅動的偏差行為。根據布迪厄的觀點,給予例外或放寬規則可能是官僚們建立社會資本和在與其交往的公民中建立積極聲譽的有效途徑之一。當官僚違反規則或為公民破例時,他是在為他自己建立社會資本,而并沒有考慮其行為會給組織帶來什么影響。〔23〕霍金斯認為,官僚們只有在不得已的情況下才會援引規則,因為規則帶來了一種正式的結構和程序,限制了權力。所以,政府官員更喜歡依靠非正式的、私人的關系和個人的權威。〔24〕布迪厄和霍金斯對公職人員扭曲規則的闡釋都是建立在自利性質之上的,即公職人員不遵從規則而選擇突破或扭曲組織規則是為了滿足自己的私利,并不是為了公共組織目標的實現。

實際上,工作人員也有可能出于親社會性或非自利意圖而違反規則,即“親社會性違規”(Prosocial rule breaking)。〔25〕德哈特-戴維斯認為,違反規則事實上也有積極的一面,非官僚人格與企業家型領導、分散決策、自由裁量權的增加和靈活性相吻合。也有學者認為有些組織規則本身就過于繁瑣、過于刻板,甚至在很大程度上是不必要的,屬于繁文縟節和陳規陋習,故而沒必要嚴格遵從組織規則,規則的執行應以具體情況而定,在特定情況下應允許突破規則。〔26〕梅納德-穆迪和穆什諾也指出,基層公職人員往往將自己定義為他們所服務的公民的代理人,因而經常突破規則用于為有價值或貧困的當事人提供服務。〔27〕而且,我們所說的遵從規則往往是針對合理的規則而言的,但如果試圖強制執行或嚴格遵從的官僚規則本身有問題,那不僅不會給官僚組織的運行帶來高效率,反而會起到破壞性的效果,是導致組織不穩定的來源。當然,基于意圖的分類存在辨別的困境,而且,對“親社會性違規”的界定也隨時間、文化和社會權力結構而變化。

如此看來,要對公共組織中公職人員違反規則的行為進行定性要區分不同的情境。其一要看規則的合理性和可行性,規則是否明確或存在沖突會影響到公職人員在實際執行時的判斷與選擇;其二,需要對公職人員遵從或違反組織規則的行為動機進行界定,即公職人員在面對當事人時違反規則是為了滿足公共目標還是個人私利。

三、影響公職人員遵從規則和違反規則的因素

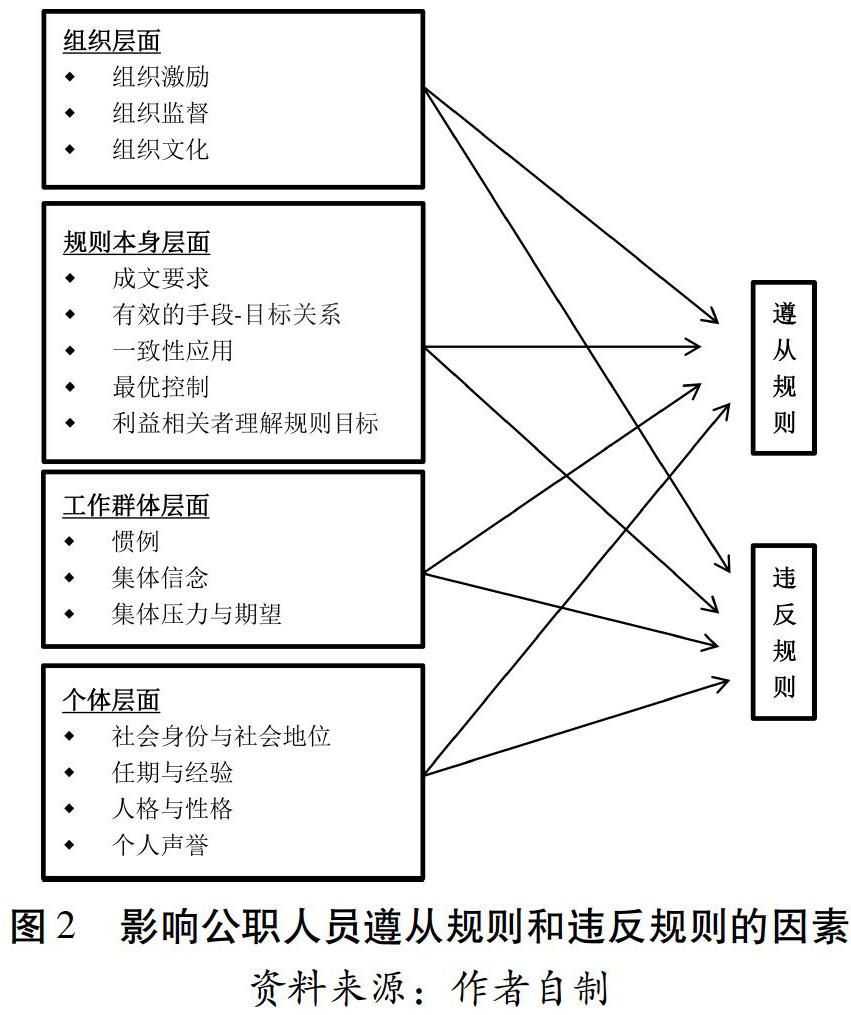

哪些因素導致遵從規則或違反規則?這個問題不僅是一個實踐中的重要問題,也是一個學術研究的問題。公共管理者需要了解規則行為的原因,了解可以控制其中哪些因素。從學術研究的角度來看,對規則行為的多種影響因素的跨學科的研究可以豐富理論研究,加強行為解釋的有效性。很多學者對影響公職人員規則行為取向的因素作了大量的實證研究。對這些影響因素歸納總結,可以分為四個層面:組織層面、規則本身層面、工作群體層面和個體層面(見圖2)。

(一)組織層面

如果官僚遵從規則是由組織塑造的,那么哪些具體因素會影響工作人員呢?正式組織和非正式組織會對工作人員形成的默認遵從規則的身份產生什么影響?一般而言,官僚機構強調遵從規則,以便使產出標準化,并確保一般規則適用于具體情況。〔28〕

1.組織激勵

在正式組織當中,對工作者的激勵會影響到他們對規則的遵從意愿。激勵分為物質激勵和精神激勵,也就是金錢激勵和非金錢激勵。金錢激勵很重要,但要在一定的范圍內進行,如果太大或太小,都會對公職人員遵從規則行為產生負面影響;〔29〕非金錢激勵,也可以起到確認公職人員的身份認同的作用,以防止工作者違反正式組織的規則。〔30〕

2.組織監督

正式組織中的監督是否會對工作人員的規則行為取向產生影響?有學者對此進行了討論。米勒認為,官僚機構中存在“信息不對稱”——即委托人擁有決策權力,但只有代理人擁有執行所需的信息。〔31〕為此,委托人會通過各種手段以保證代理人的各項行為符合他們的決策要求,這時就涉及到了監督,但監督的可行性也會因存在信息不對稱而存在差異,基層復雜的環境可能會讓監督大打折扣。索斯等人認為,即使有大量的規則,福利工作者還是有空間決定制裁哪些行為,忽視哪些行為。〔32〕奧博菲爾德通過實證研究證明監督與工作者的規則遵從相對無關。〔33〕同樣,布雷姆和蓋茨認為,監督和控制對街頭層面的自由裁量權幾乎沒有限制。〔34〕因此,就這些研究而言,組織監督在基層環境中存在很大困境,因為一線工作人員可以靈活地應付所面臨的監督,在這樣的情況下,監督對他們的規則行為關聯度不大。但如果在規則清晰、監督實際可行的情況下,監督是否會對其規則行為產生影響,還需要研究。

3. 組織文化

許多研究表明,組織文化在其成員的廣泛共享和熱烈支持下,可以塑造他們的思想和行為。例如馬南通過一項關于新入職警務人員的研究發現,“警察文化可以塑造幾乎所有入職人員的態度”。〔35〕同樣,桑德福特通過一項關于福利個案工作者的研究發現,工作者會受到辦公室文化的影響:當工作者進入工作環境時,他們會遇到一種文化,這種文化會被他們內化并依此改變。〔36〕這就說明,一個組織當中的組織文化會對其成員的思想產生影響,而規則行為取決于其組織文化對工作人員思想的塑造,這也解釋了不同組織之間工作人員的規則行為產生差異的原因。

(二)規則本身層面

組織規則本身的屬性必然影響組織成員的規則行為。德哈特-戴維斯的有效規則理論認為,規則的有效性——規則達到其預期目的的程度——取決于技術熟練度和利益相關者的合作。技術熟練度是指為實現規則目標而設計和執行規則的內在能力。利益相關者的合作被定義為個人對解釋、執行或遵從規則要求的默許程度。有效規則具有五種屬性:(1)成文要求;(2)有效的手段-目標關系;(3)一致性應用;(4)最優控制;(5)利益相關者理解規則的目標。而這五個屬性也有相當多的學者進行研究并予以驗證。

1. 成文要求

將規則書面化有望增加對規則要求的遵從,即通過使執行和遵從規則變得合法化而實現。從規則執行者的角度來看,成文規則提供了合法性,并使上級對個人行為或職位提供支持,成文規則授權利益相關者通過傳達規則要求的合法性和對違規行為的潛在制裁來制定規則要求。〔37〕相反,沒有授權合法性的規則執行者則被認為權力更小,更容易受到規則扭曲的影響。〔38〕這說明成文規則為規則執行者提供了“支柱”和“立足之本”,可以讓他們基于成文規則規避風險并嚴格遵從規則。從被監管者的角度來看,成文規則可以通過在特定情況下提供有效的身份證明和遵從的理由來遵從規則。〔39〕特別是,成文規則向遵從的各方傳達的信息是,規則要求不是武斷的或反復無常的而是合法的,合法的規則為遵從者提供了行動的理由,因為這將避免他們成為“替罪羊”。從這些角度來看,成文規則代表著中立權威。這正如巴納德指出的那樣,這種權威比被認為是武斷的、個人的或有偏見的權威更有可能促使遵從的各方合作。〔40〕同樣地,古爾德納觀察到工廠主管在強制執行不合意的要求時引用成文規則作為一種手段來分散工人對他們自己權威的注意力。〔41〕根據這些說法,成文規則將中和管理指令的權威基礎,從而使遵從對受管制者來說更容易接受。

2. 有效的手段-目標關系

有效的手段-目標關系是指規則的要求、執行方式與其預期目標之間的有效關系,即在邏輯上與規則目標聯系在一起的規則要求,這與無效的手段-目標關系形成對應。無效的手段-目標關系降低規則的可理解性,這對于利益相關者的支持與合作至關重要。〔42〕不正確的規則預測涉及錯誤的預期,即規則X將導致期望的行為改變Y,更具體地說,有證據表明,組織內部的個人會違反那些被認為是有缺陷的規則(即規則X),這種行為被稱為任務修正(行為改變Y)。〔43〕這一論點得到了一些意見的支持,即組織成員們為了應對“構思不佳”的規則而去違反它們。〔44〕因此,有效的手段-目標關系可以使利益相關者更好地遵從規則。

3. 一致性應用

德·克雷默和泰勒認為一致應用的規則期望通過傳遞程序公平性,以引導利益相關者的合作。程序上的公平可以減少不確定性,并向個體成員傳達他們的價值和對組織的歸屬感。〔45〕泰勒和布萊德研究發現,與程序不那么公平的組織相比,通過程序公平行使權力的組織更能夠讓利益相關者愿意接受其規則。〔46〕

4. 最優控制

規則執行的最優控制意味著既不是過度控制也不是控制不當。通過鼓勵采取信任的行為(與過度控制的規則相比)和交流規則目標的誠意(與控制不充分的規則相比),適度控制有利于增加利益相關者的合作。從理論上講,過分控制所表達的不信任會降低與規則執行之間的合作,這一觀點得到了實驗證據的支持,即不信任是控制的“隱性成本”,降低了動機和績效。〔47〕同樣,心理抗拒理論認為,組織內部經歷過過度控制的個人可能會在隨之而來的無力感中扭曲規則。〔48〕因而,最優控制期望有效地實現規則目標,并相信利益相關者將在不需要過度約束的情況下在規則執行中進行合作。

5. 利益相關者理解規則目標

利益相關者對規則目標的理解,有望在規則執行中引發利益相關者更大的合作,從而提高規則有效性的程度。通過使規則要求有意義并且遵從規則可以被利益相關者接受,增加利益相關者的合作。德哈特-戴維斯認為,那些目標明確的規則不那么繁瑣,更容易被公職人員所接受。〔49〕同樣,波茨曼認為,公共組織的很多規則屬于無效的繁文縟節,因為它們的目標很難理解。因此,波茨曼建議,公共管理者應該就規則的目標持續溝通。〔50〕

(三)工作群體層面

不同的規則行為不僅僅是公職人員的個人選擇,而可能是基于工作群體的期望而進行的集體選擇。工作群體對規則的普遍觀念和反映將會形成組織內的一種非正式控制,不同的文獻表明,組織中存在的工作群體或小組形成的慣例、集體信念以及集體共同的壓力或期望會影響組織成員選擇不同的規則行為,公職人員會直接或間接的對同事的行為和態度進行觀察和感知,所得到的信息會對他們接下來的行為產生影響。因此,工作群體被認為是公職人員個人態度和行為的重要決定因素。〔51〕

1.慣例

利普斯基指出,身處一線的街頭官僚面臨著復雜的工作環境,在繁重的工作壓力下,街頭官僚內部會形成一套適用于應對各種情況的“慣例”。不同于組織的正式規則,這些“慣例”是街頭官僚在工作中總結出的應對基層復雜環境的捷徑,可以讓他們更加自如地應對工作中的困境。〔52〕不同的慣例會導致組織成員呈現出不同的規則行為,有可能是遵從規則,也有可能是違反規則。哈森菲爾德在研究福利部門的歷史變遷時認為,公共部門的倫理和規則在實踐中進行執行時,組織成員會形成慣例并在實際執行時作用于當事人,而這些慣例會影響他們對自由裁量權的行使,這意味著對規則行為會因這些慣例而產生差異。〔53〕

2.集體信念

信念能指導工作人員的判斷,尤其是關于何時遵從或違反規則的判斷。正如布朗所言:“巡警不會對每個事件都做出獨一無二的反應,他們劃分界限,歸納總結——簡而言之,他們形成了一套連貫的信念來指導他們的行動……這說明需要運用信念和決策規則來構建行動。”〔54〕斯科尼克和費菲同樣描述了警察的“工作人格”,這種群體身份創造了“可識別的和獨特的規則、習俗、觀念和他們所見事物的解釋,以及隨之而來的倫理判斷”。〔55〕桑德福特認為,街頭官僚主要是由共同的知識和集體信念引導的,這些信念是工作人員為了理解自己的日常工作而發展起來的。當管理措施與這些集體計劃一致時,一線工作人員發現遵從新的指令是合理的。但是,當看起來脫離日常工作的現實時,工作人員們的集體信念使他們追求替代目標。〔56〕這也與奧爾森在其著作《集體行動的邏輯》中所表達的觀點相似,小集團內部基于共同的利益形成的集體信念,相比于大集團的正式規則,小集團成員更傾向于遵從前者。〔57〕上述文獻都說明一線公職人員內部所形成的集體信念會對他們的規則行為產生影響。

3.集體壓力與期望

在布勞的經典研究中,政府檢查員經常避免報告企業老板賄賂他們的企圖,盡管正式規則都要求這樣的報告。檢查員的行為并不是出于自私的考慮。相反,檢查人員把企圖賄賂當作籌碼,以促使企業遵守規定。至關重要的是,這種違規行為體現了工作人員集體違反規則的想法,這源于檢查專員互相施加強烈的非正式壓力。〔58〕同樣,德斯蒙德對野外消防員的研究表明,林業部門對如何確保安全有一套明確的正式期望,這些期望被消防員內化了。然而,由于消防工作的復雜現實妨礙了對林業局規則的遵從,而以小組為基礎的滅火方法對個人施加了很大的壓力,要求他們違反規則,以實現撲滅火災的目標。〔59〕這些研究向我們展示了組織內部集體的壓力對其遵從規則還是違反規則的影響,但他們違反規則的最終目的是為了實現本組織的目標。

當然,并非所有的集體壓力都是為了實現組織目標,也有可能是自利性質的。例如,關于社會排斥和社會壁壘的研究探討了主導群體(如白人男性)如何通過性騷擾、歧視和其他表面上非法的行為來尋求阻止少數族裔和女性的發展。即使是非營利組織也可能會目睹不同社會群體之間的這種沖突。〔60〕這些研究說明,集體壓力和期望會促使工作人員保持與集體相一致的規則行為,因此,對組織中存在的工作小組和群體應給予相當程度的重視,以引導他們與組織目標保持一致,防止他們的規則行為給組織帶來威脅。

(四)個體層面

1.社會身份與社會地位

(1)性別。有大量文獻表明,組織中權力較弱的個人通過遵從規則來鞏固自己的地位。波蒂略認為,“規則的援引與組織中權力的缺乏或組織中社會地位的不安全有關,規則被定位為無能為力的人的不得已之選”。因此,遵從規則可以成為一種彌補權力不足的策略。〔61〕格林和麥尼克認為,女性更傾向于“照章辦事”,是一種補償職業不安全感的方式,或以此來應對在工作環境中男性對女性的敵意。〔62〕與他們二人不同,杜斯特-拉赫蒂和約翰遜認為,規則遵從與否與性別無關,更多的是與缺乏職位權力有關,因為女性通常在公共組織中擔任最低職位。〔63〕雖然他們提出了一種與性別無關的觀點,但可能正是女性的劣勢才導致了她們在職位上缺乏權力,正如蓋伊所言,基于組織內部結構位置和流動性,女性在組織中擔任的職位往往不那么自由;她們比男性同行更易于接受規則的約束。〔64〕坎特也指出,女性最有可能在組織中占據權力較低的職位,向上流動的機會較少。她認為,女性,經常在組織中占據“象征性”的位置,導致她們的行動很容易被公眾關注,這可能也會刺激遵從規則。〔65〕以上學者證明了女性因為在組織中所處的職位位置和社會權力的原因而趨向于成為規則的遵從者。

(2)年齡和種族。波蒂略驗證了除性別以外的其他形式的社會屬性,例如年齡和種族,如何影響官僚對其權威挑戰的反應方式,以及如何影響他們執行規則的行為。〔66〕當他與官員們討論規則時發現,中老年白人男性避免直接談及規則。在這種情況下,他們可以自行決定,因為沒有援引規則的具體內容,他們就可以違反規則,當然,他們仍然可以依靠規則作為他們權威的額外優勢,但只有當他們的個人權威不足以處理這種情況時,才會運用規則。當下屬或公民援引規則時,年長的白人男性官員會將其視為對他們權威的一種約束,規則把他們“框起來”了,需要遵從的規則限制了他們的個人權力。

此外,年輕工作人員會從一開始就明確提出規則,他們通過調動或援引規則來建立自己的權威并限制規則的違反,因為這些規則本身就是他們權威的基礎。通過對年齡和種族的探討發現,白人且年長的男性傾向于不遵從規則,他們覺得規則會限制他們的行為;而有色人種和年輕工作人員則從一開始就強調他們依規行事,這種對規則的依賴是為了維護他們的正式權威,以保障他們在行動中的安全性。

2.任期與經驗

任期的長短會對公職人員的規則行為產生影響,在一個崗位上任期較長的工作人員會積累豐富的工作經驗,讓他們經常按照已經形成的慣例進行執法活動,從而抗拒改變或遵從新生的規則;而新人都把自己看作是規則的遵從者,他們會嚴格按照規則行事;即使扭曲或突破規則可以更好地服務于組織目標或幫助當事人,但他們還是會更傾向于嚴格遵從規則。〔67〕在安娜希塔·阿薩迪和馬丁·倫丁的研究中,任期長的工作人員會根據自身經驗對失業者做出評估,而不會遵從AST(一種基于計算機的評估支持工具,用于對失業者作出評估)評估工具給出的分析結果,但新入職者相比于“老人”信心欠佳,經驗欠缺、權力和工作保障也不足,而且對辦公室業已形成的規范和文化還不太熟悉而難以融入,因此會更加依賴于AST工具。〔68〕該實證研究表明任期和經驗對規則遵從行為的影響。

3.人格與性格

(1)人格。官僚人格被描述為過于順從、缺乏安全感和膽小,導致不愿稍微扭曲組織規則。〔69〕但與之相對的非官僚人格則正好相反,這類官員傾向于擺脫組織規則的束縛,因此經常性地作出與組織規則相悖的行為。湯普森認為,具有非官僚人格特質的人討厭控制,所有組織的要求都被他視為繁文縟節。〔70〕不管是官僚人格還是非官僚人格,都會對他們選擇不同的規則行為產生影響。

(2)性格

高登、克納普、古德塞爾等人認為不遵從性、風險傾向和公共服務承諾是影響公職人員違反規則行為的個體屬性。遵從性和風險傾向長期以來被引用作為規則行為的解釋,盡管其成功程度不同。〔71〕

不遵從性。不遵從性是檢驗不遵從行為的邏輯起點。學術上對不遵從性的定義是個體行為受內部標準而非外部標準驅動的程度。〔72〕因此,從一個不遵從者的立場來看,“體制”并不決定他或她是否遵從規則。為了說明這一點,克納普通過一項對海軍士兵的研究發現,那些因違反規則而受到紀律處分的人比那些沒有受到紀律處分的人表現出更多的不遵從的特質。高登發現那些重視遵從行為的研究對象表現出更多的“官僚主義傾向”,這部分是由對遵從規則所能提供的安全感的渴望所定義的。因此,性格中遵從或不遵從的特質會影響到官員們的規則行為。

風險傾向。從概念上講,風險規避與規則僵化有關,唐斯認為,缺乏晉升潛力的中層管理者往往避免違反規則以保護其在組織中的地位。〔73〕斯通和費爾德鮑姆認為,少數族裔或未受過大學教育的工作人員“默許地、無想象力地履行組織程序”,以確保自己的職位和職業地位。〔74〕相比之下,違反規則的企業家型公職人員是風險承擔者,有經驗證據也表明了個人的風險傾向與程序違規的關系〔75〕,也有研究將其與親社會性的違規聯系起來。〔76〕雖然梅納德-穆迪和穆什諾沒有明確指出“公民代理人”是否具有更多的冒險傾向,但他們在為當事人提供公正服務而違反規則方面冒了職業風險。因而,性格中具有冒險性格的官員會在工作中偏向于違反規則,而風險規避型的官員則會嚴格地遵從規則。

公共服務承諾。與不遵從和風險傾向相比,公共服務承諾是對規則扭曲行為的一種新的解釋。公共服務承諾是公共服務動機的一個維度,對公共服務的承諾可能會通過激勵工作人員超越職責的要求(包括違反規則)來影響規則行為,以促進公共利益。梅納德-穆迪和穆什諾筆下的街頭官僚們會根據自己對被認為有價值的客戶的個人承諾而違反規則。類似的例子也出現在哈欽森關于護士規則扭曲的研究中,她認為,“一個有原則的高水平護士……往往質疑那些不符合人本價值的規則”。〔77〕

4. 個人聲譽

組織中的一線工作者可能會因個人聲譽的滿足而在工作過程中違反規則。正如上文中提到的布迪厄的觀點,對公民來說,對規則給予例外或放寬規則可能是官僚們建立社會資本和在與其交往的公民中建立積極聲譽的最有效途徑之一。在本斯曼和羅森伯格的研究中,規則違反者是那些試圖補償自己的組織無力感或對其組織缺乏認同感的工作人員。例如,一線工作者違反規則是為了對權力比自己小的當事人或下屬“放一馬”,他們違反規則的行為包括未能仔細審查當事人對資源的要求,或為出錯的下屬掩蓋事實。〔78〕從本斯曼和羅森伯格的觀點來看,這種違反規則的行為讓組織付出了代價,但卻得到了社會性的同情和支持。也有人認為,梅納德-穆迪和穆什諾眼中的“公民代理人”在做出突破規則的決定時,認為公民有價值或無價值的程度取決于他們對要求的反應、當事人的表面誠意、代理人對個人行為變化可能性的估計,以及當事人對代理人權威的表面尊重。總之,這些研究認為,在決定如何向公民提供公共服務時,規則是代理人對當事人評估的次要考慮因素,而對個人聲譽的滿足才是他們做出突破規則行為的首要考量。

四、結論與討論

公職人員的規則行為研究,引起了一些學者的關注,也形成了一些研究成果。本文通過對這些研究成果初步的梳理,對遵從規則和違反規則兩種最基本的規則行為及其變異進行了更為細致的探討,發現這兩個看似相反的行為內部存在很多變化,也會相應地出現不同的后果。通過初步梳理影響公職人員規則行為因素的研究,發現正式組織、工作群體、個體特質以及規則本身四個層面的諸多因素會導致工作人員在遵從規則或違反規則之間做出選擇。性格涉及對規則的態度和反應,組織激勵和組織文化會導致某些規則比其他規則更能獲得遵從,對風險和利益的感知激發或阻止特定的違反規則行為,規則本身的缺陷使遵從在某些情況下無法實現,不僅不利于組織成員發揮能動性,而且挫傷公共服務動機。實際上,現實中各種因素是往往相互交織、互相影響的。

對于公共組織的管理者來說,公職人員的規則行為研究也具有實踐價值。管理者有必要了解這些影響因素是在組織范圍內還是在組織范圍之外,哪些影響因素可以通過修改規則本身和業績考核方式加以改善從而引導規則行為。德哈特-戴維斯提出的有效規則理論對于管理實踐者而言尤其重要。如果沒有有效的規則來確保組織順利運作,公共部門致力于解決關鍵問題的能力就會減弱,如果組織制定的規則自身就不具備有效性、不合理或是不被組織成員所接受,則很難保證規則在組織內部得到貫徹。公共組織的管理者需要定期清理規則,區分無效規則和有效規則。制定的規則和程序需要及時公開,每條規則都要明確目標,規則要及時修訂或維護。在整個過程中,要使工作人員有發言權和參與權,讓來自不同層級的優秀工作人員有資格在規則制定和規則評估中發揮重要作用,從而建立深入人心、行之有效的規則。

總之,公職人員的規則行為對公共行政研究和公共組織管理實踐都具有重要的理論價值和實際意義。目前從學術上研究規則行為的多數是國外,尤其美國和英國學者,其他國家的研究還不多見。從國別的角度來看,政治體制及其運行特征是公職人員規則行為的重要影響因素,公職人員規則行為取向的因素必然會基于不同的國別和制度而呈現出不同的特點,因而需要結合不同的背景條件進行再探討。目前國內公共行政研究對規則行為的探究還比較少,而這方面的研究顯然很有必要,這就需要公共行政研究者共同努力,系統梳理和總結國外公共行政關于規則行為研究的既有成果,在批判中借鑒,結合實際,加強對公共組織中的規則行為的深入研究。國內公共行政的研究者應借鑒管理學、經濟學、社會學、心理學等多學科的視角,運用質性和量化等多種方法,通過對概念的梳理和影響因素的探究,進行實證研究到底是哪些因素影響了我國各級公共組織中公職人員的規則行為,也可以進一步探討國內公共組織規則行為的區域差異,從而可以為制定有效規則、減少繁文縟節、減少違規行為、使有效規則得到切實貫徹,進而為推進國家治理體系與治理能力現代化做出應有的學術貢獻。

〔參考文獻〕

〔1〕〔11〕Max Weber. Economy and society, edited by G. Roth and C. Wittich〔M〕. New York: Bedminster, 1968: 956, 987-988.

〔2〕Larry Alexander and Emily Sherwin. The rule of rules: Morality, rules, and the dilemmas of law〔M〕. Durham and London: Duke University Press,2001,p.4.

〔3〕〔16〕Robert.K Merton, Robert K. Bureaucratic Structure and Personality〔J〕. Social Forces, 1940,18(4): 560–68.

〔4〕Frank R. Dobbin, Lauren Edelman, John W. Meyer, Richard W. Scott, and Ann Swidler. The Expansion of Due Process in Organizations. In Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment, edited by Lynne G. Zucker〔M〕. Cambridge, MA: Ballinger. 1988: 71–98.

〔5〕James G. March and Herbert A. Simon. Organizations〔M〕. Oxford, UK: Wiley, 1958.

〔6〕Richard M. Cyert and James G. March. A Behavioural View of the Firm〔M〕. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 1963.

〔7〕Barry Bozeman and Hal G. Rainey. Organizational rules and the “bureaucratic personality” 〔M〕.American Journal of Political Science, 1998,42(1): 163–189.

〔8〕Barbara Levitt and James G. March. Organizational learning〔J〕. Annual Review of Sociology, 1988,14(1): 319–340.

〔9〕Fritz J. Roethlisberger and William J. Dickson. Management and the Worker 〔M〕. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1939.

〔10〕Benedicate Reynaud. The void at the heart of rules: Routines in the context of rule following〔J〕.The case of the Paris Metro Workshop, Industrial and Corporate Change, 2005,14(5): 847–871.

〔12〕Lars Tummers and Eva Knies. The Public Leadership Questionnaire: The Development and Validation of Five Dimensions of Public Leadership Behaviors〔M〕. International Research Society for Public Management (IRSPM), 2014.

〔13〕Mark Osiel. Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt: Criminal Consciousness in Argentinas Dirty War〔M〕. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.

〔14〕Michael Barnett. Eyewitness to a Genocide: The United Nations and Rwanda〔M〕. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.

〔15〕Barry Bozeman and Mary Feeney. Rules and Red Tape: A Prism for Public Administration Theory and Research〔M〕. Armonk, NY: M.E. Sharpe. 2011, p.68.

〔17〕〔65〕Rosabeth M. Kanter. Men and women of the corporation〔M〕. New York, NY:?Basic Books, 1977 : 190-193.

〔18〕Rosemary OLeary. The ethics of dissent: Managing guerrilla government,(2nd ed.)〔M〕. Thousand Oaks, CA: CQ Press, 2014, p.8.

〔19〕〔69〕Leisha DeHart-Davis. The unbureaucratic personality〔J〕. Public Administration Review, 2007, 67(5): 892-903.

〔20〕Leslie E. Sekerka and Roxanne Zolin. Rule-bending: Can prudential judgment affect rule compliance and values in the workplace?〔J〕Public Integrity, 2007,9(3): 225-243.

〔21〕〔44〕John F. Veiga, Timothy D. Golden and Kathleen Dechant. Why managers bend company rules〔J〕. The Academy of Management Executive, 2004,18(2): 84-90.

〔22〕 Tom R. Tyler and Steven L. Blader. Can businesses effectively regulate employee conduct?〔J〕The antecedents of rule following in work settings. Academy of Management Journal, 2005,48(6): 1143-1158.

〔23〕Pierre Bourdieu. The social structures of the economy〔M〕. Malden, MA : Polity, 2005,p. 89.

〔24〕Keith Hawkins. Law as last resort〔M〕. New York, NY: Oxford University Press, 2002: 223-225.

〔25〕〔76〕Elizabeth W. Morrison. Doing the Job Well: An Investigation of Pro-Social Rule Breaking〔J〕. Journal of Management, 2006,32(1): 5–28.

〔26〕〔50〕Barry Bozeman. Bureaucracy and Red Tape〔M〕. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000,p.115.

〔27〕Steven W. Maynard-Moody and M. Musheno. Cops, teachers, counselors: Stories from the front lines of public service〔M〕. Ann Arbor: Michigan University Press, 2003,p.19.

〔28〕Wilson Q. James. Bureaucracy:What government agencies do and why they do it〔M〕.?New York: Basic Books,1989.

〔29〕Emir Kamenica. Behavioral economics and psychology of incentives〔J〕. Annual Review of Economics, 2012,4(1): 427–452.

〔30〕George A. Akerlof and Rachel E. Kranton. Identity and the economics of organizations〔J〕.Journal of Economic Perspectives, 2005,19(1): 9–32.

〔31〕Gary J. Miller. The political evolution of principal-agent models〔J〕. Annual Review of Political Science, 2005,8(1): 203–225.

〔32〕Joe Soss and Richard C. Fording.The Organization of Discipline:Performance Management and Sanctioning Behavior at the Frontlines of Welfare Reform, Department of Political Science〔M〕. University of Wisconsin-Madison, 2010,p.11.

〔33〕〔67〕Zachary W. Oberfield. Rule Following and Discretion at Governments Frontlines: Continuity and Change during Organization Socialization〔J〕. Journal of Public Administration Research and Theory, 2015, 20(3): 735-755.

〔34〕John O. Brehm and Scott Gates. Working, Shirking, and Sabotage: Bureaucratic Response to a Democratic Republic〔M〕. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997: 10-12.

〔35〕John Van Maanan. Police socialization: A longitudinal examination of job attitudes in an urban police department〔J〕. Administrative Science Quarterly,1975,20(2): 207–28.

〔36〕〔56〕Jodi R. Sandfort. Moving beyond discretion and outcomes: Examining public management from the front lines of the welfare system〔J〕. Journal of Public Administration Research and Theory, 2000,10(4): 729–57.

〔37〕Dornbusch M. Sanford and Richard W. Scott. Evaluation and the Exercise of Authority〔M〕.San Francisco: Jossey-Bass,1975,p.60.

〔38〕Morris Zelditch and Henry A. Walker. The Legitimacy of Regimes, In Power and Status, edited by Shane R. Thye and J. Skvoretz〔M〕. Greenwich, CT: JAI Press,2003,p.17.

〔39〕George M. Thomas, Henry A. Walker and Morris Zelditch. Legitimacy and Collective Action〔J〕. Social Forces, 1986,65(2): 378–404.

〔40〕Chester I. Barnard. The Functions of the Executive〔M〕. Cambridge, MA: Harvard University Press,1938,p.168.

〔41〕Alvin W. Gouldner. Patterns of Industrial Bureaucracy〔M〕. Glencoe, IL: Free Press, 1954, p.163.

〔42〕Blake E. Ashforth and Barrie W. Gibbs. The Double-Edge of Organizational Legitimation〔J〕. Organization Science, 1990,1(2): 177–94.

〔43〕Barry M. Staw and Richard D. Boettger. Task Revision: A Neglected Form of Work Performance〔J〕. Academy of Management Journal, 1990,33(3): 534–59.

〔45〕De D. Cremer and Tom R. Tyler. Managing Group Behavior: The Interplay between Procedural Justice, Sense of Self, and Cooperation〔J〕. Advances in Experimental Social Psychology, 2005,37(3): 151–218.

〔46〕Tom R. Tyler and Steven L. Blader. Identity and Cooperative Behavior in Groups 〔J〕. Group Processes and Intergroup Relations, 2001,4(3): 207–26.

〔47〕Armin Falk and Michael Kosfeld. The Hidden Cost of Control〔M〕. Working paper, University of Zurich,2005.

〔48〕Blake E. Ashforth. The Experience of Powerlessness in Organizations〔J〕. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1989,43(2): 207–42.

〔49〕Leisha DeHart-Davis. Green Tape: A Theory of Effective Organizational Rules〔J〕.?Journal of Public Administration Research and Theory, 2009,19(2): 361–84.

〔51〕Violet T. Ho. Social influence on evaluations of psychological contract fulfillment〔J〕. Academy of Management Review, 2005,30(1): 113-128.

〔52〕Michael Lipsky. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service〔M〕. NY: Russell Sage Foundation, 2010.

〔53〕Yeheskel Hasenfeld. Organizational forms as moral practices: The case of welfare departments〔J〕. Social Service Review, 2000,74(3): 329–351.

〔54〕Michael K. Brown. Working the Street: Police Discretion and the Dilemmas of Reform〔M〕.New York: Russell Sage Foundation,1981: 221-222.

〔55〕Jerome H. Skolnic and James J. Fyfe. Above the Law: Police and the Excessive Use of Force〔M〕. New York: Free Press,1993.

〔57〕曼瑟爾·奧爾森.集體行動的邏輯〔M〕.陳郁,郭宇峰,李崇新譯.上海:格致出版社、上海三聯書店、上海人民出版社,2014.

〔58〕Charles S. Ascher. The Dynamics of Bureaucracy〔J〕. By Peter M. Blau.?American Political Science Review, 1955,49(4): 1212-1212.

〔59〕Matthew Desmond. On the fireline〔M〕. Chicago: University of Chicago Press,2007.

〔60〕Vincent J. Roscigno, Lisette M. Garcia and Donna Bobbitt-Zeher. Social closure and processes of race/sex employment discrimination〔J〕. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2007,609(1): 16–48.

〔61〕〔66〕Shannon Portillo. The paradox of rules: Rules as resources and constraints〔J〕. Administration & Society, 2012,44(1): 87–108.

〔62〕Arnold W. Green and Eleanor Melnick. What has happened to the feminist movement?〔J〕.Studies in leadership, 1950: 277-302.

〔63〕Georgia Duerst-Lahti and Cathy M. Johnson. Management styles, stereotypes, and advantages. In Mary E. Guy (Ed.), Women and men of the states〔M〕. Armonk, NY: ME Sharpe, 1992: 125-156.

〔64〕Mary E. Guy. Women and men of the states〔M〕. Armonk, NY : ME Sharpe, 1992:?125-156.

〔68〕Anahita Assadi and Martin Lundin. Street-level bureaucrats, rule-following and tenure:?How assessment tools are used at the front line of the public sector〔J〕. Public Admin, 2018,96(1): 1–17.

〔70〕Victor A. Thompson. Modern Organization〔M〕. University: University Alabama Press, 1977, p.175.

〔71〕Leonard V. Gordon. Measurement of Bureaucratic Orientation〔J〕. Personnel Psychology, 1970, 23(1): 1-11;Robert R. Knapp. Personality Correlates of Delinquency Rate in a Navy Sample〔J〕. Journal of Applied Psychology,1963,47(1): 68-71.

〔72〕Melvin L. Kohn. Class and Conformity:A Study in Values〔M〕. Chicago: University of Chicago Press,1977,p.35.

〔73〕Anthony Downs. Inside Bureaucracy〔M〕.Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1994, p.100.

〔74〕Clarence N. Stone and Eleanor G. Feldbaum. Blame, Pessimism, and Complacency: Attitudes and Problem Perceptions among Selected Street Level Administrators in Two Suburban Counties〔J〕. Administration & Society, 1976,8(1): 79-101.

〔75〕Frans Mulder. Characteristics of Violators of Formal Company Rules 〔J〕. Journal of Applied Psychology, 1971,55(5): 500-502.

〔77〕Sally A. Hutchinson. Responsible Subversion: A Study of Rule Bending among Nurses〔J〕.Scholarly Nursing Practice: An International Journal, 1990,4(1): 3-17.

〔78〕Joseph Bensman and Bernard Rosenberg. Mass, Class, and Bureaucracy: The Evolution of Contemporary Society〔M〕. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,1963: 313-314.

【責任編輯:朱鳳霞】