關注文本表達 品析人物形象

【摘要】本文以部編版語文五年級下冊《兩莖燈草》的教學為例,論述引導學生關注文本表達、品析人物形象的方法:抓住意象重復,感悟動作深意;緊扣情節重復,走進人物內心;利用認知沖突,品味獨特表達。

【關鍵詞】文本表達 人物形象 人物描寫 《兩莖燈草》

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)05-0087-02

部編版語文五年級下冊第五單元屬于習作單元,本單元的語文要素是“學習描寫人物的基本方法;初步運用描寫人物的基本方法,嘗試把一個人的特點寫具體”。其中,《人物描寫一組》和《刷子李》是精讀課文,需要教師在閱讀教學中引導學生通過閱讀習得描寫人物的基本方法,逐步學會運用這種方法進行表達。因此,教師要以教材文本為例,讓學生對文本描寫人物的方法有一定了解,以更好地提升閱讀能力和表達能力。下面,筆者以《人物描寫一組》的《兩莖燈草》為例談談自己的教學體會。

一、抓住意象重復,感悟動作深意

所謂意象重復就是指文學作品中作者為了表達需要對故事中出現的特殊意象反復提及,以使其構成文學作品或明或暗的敘述線索,發揮促進人物形象塑造或者表明人物性格特征等作用。在閱讀教學中,引導學生就這些意象重復之處,反復咂摸品味,可以幫助學生更好地感悟人物形象的特點。

以《兩莖燈草》一課為例,文章雖然篇幅不長,可是關于嚴監生病入膏肓、彌留之際還不肯咽氣、一直伸著兩個指頭的描寫卻采用了重復的描寫手法,第一次是兩個侄子猜測他的意思,接著是奶媽也猜錯了,最后還是趙氏猜對之后他才咽了氣。這兩個指頭的描寫意蘊豐富,不僅代表著嚴監生在臨死前有未了的心愿,而且更是嚴監生吝嗇的代名詞,貫穿了全文,推動著故事情節的發展。因此,教學時,教師可以讓學生先自讀課文,讀完以后想一想自己的腦海中出現了幾幅畫面,自己印象最深的畫面是什么。

學生在匯報交流的時候一致認為自己讀完小說之后腦海中最深刻的畫面就是“嚴監生把手從被單里拿出來,伸出兩個指頭”的畫面。在學生回答以后,教師可以讓學生說說文中關于兩個指頭的描寫總共出現了幾次,每次提到兩個指頭的時候嚴監生的具體動作是什么。(伸著兩個指頭 越發指得緊了 指著不動 把手垂下)在學生深入了解嚴監生兩個指頭動作的基礎上,教師可以讓學生說說自己從兩個指頭中讀出了什么。(兩莖燈草、未了的心愿、最后的牽掛)在學生讀懂兩個指頭所代表的含義之后,再從語言表達、塑造人物形象方面對學生的閱讀進行深化:作者在描寫嚴監生這個人物形象的時候,特意選取了他在彌留之際這個特殊典型的環境,對嚴監生的手指動作進行了細致的刻畫描寫,從而使手指的含義被強化、放大,“兩個指頭”最終變成了一個將死之人最后遺愿的典型代表,也成了代表嚴監生的經典符號。這樣抓住閱讀教學的重點引導學生品析人物形象,學生的感受會更加深刻。

二、緊扣情節重復,走進人物內心

重復是文學作品中常用的一種表現手法,文學作品中的重復與普通的語言重復不同,它不是單一的復制或粘貼,而是對意象、情節、場景、細節的重新塑造,是一種靈活的、智慧的、必要的創新。在《兩莖燈草》一文中,作者采用了情節重復的處理方法,這些故事情節的套路類似,隱含著一定的內在規律,并以親人三猜,嚴監生三否,三否中多次對嚴監生伸指、搖頭進行描繪表達的方式進行處理。這些情節看似重復,但實際上沒有一處是完全相同的,是富含著一定的變化的,教學時教師可以從故事情節入手,引導學生學習作者是如何塑造人物形象的。

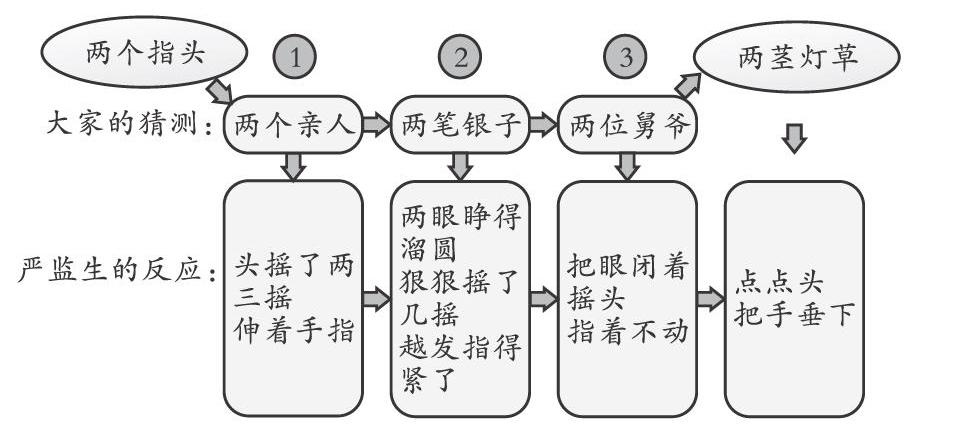

首先,教師可以和學生就文中的描寫,共同完成下面的情節圖:

然后,讓學生借助情節圖說說自己從關于嚴監生的幾次描寫中發現了什么,并引領學生想象每一次描寫嚴監生的手指動作表現了他怎樣的內心。(焦灼、期盼、憤怒)在此基礎上,讓學生從中找出關于描寫嚴監生動作的語句并仔細品味。借助情節圖,學生發現文章主要是以大家的猜測和嚴監生的反應為線索,相互聯系,同中見異。這樣對學生進行閱讀指導,可以使學生真正體會到嚴監生在親人一次次猜測不到他兩個指頭的含義時那種著急、焦灼,絕望中隱含期望的內心世界。另外,教師還可以采取分角色表演等形式引領學生把文本內容整合在一起,以使學生真正走進嚴監生的內心世界,感受到作者在塑造人物形象方面的獨到之處。

教師根據文本內容的特點,以繪制情節圖的形式引領學生閱讀,使學生對文本故事情節一目了然。學生從三次描寫手指動作和三次故事情節的重復中讀出文章重復描寫得恰到好處、不可替換,最終明白在閱讀和表達的時候切忌機械地重復,而應該有創意地運用重復手法,這樣塑造出來的人物形象才會更加立體、鮮活。

三、利用認知沖突,品味獨特表達

文學作品中常用“沖突”來塑造人物形象,表現人物性格特點。在《兩莖燈草》一文中,三次情節重復,親人“三猜”,是因為親人們的猜測與嚴監生的內心想法不一致,這種沖突更能激發學生的閱讀興趣。由于文本重復與學生當下生活情感距離較遠,學生的閱讀期待越大,謎底揭曉的時候帶給讀者的諷刺感就越強。一個本應悲慘凄涼的臨終送別結局令人感到啼笑皆非,發人深思。

在《兩莖燈草》一課的教學中,為了激起學生的認知沖突,教師可以讓學生就以下問題展開討論:一般情況下,一個人在臨死的時候最大的牽掛是什么?(親人、遺產、子女……)可是你們知道嚴監生在臨死前最為牽掛的是什么嗎?(兩莖燈草)你們知道兩莖燈草指的是什么嗎?嚴監生為什么臨死前還掛念著燈草不肯斷氣?由此可以看出嚴監生是一個怎樣的人?(吝嗇)嚴監生這樣吝嗇,那么他的家庭情況怎樣?(嚴監生家私豪富,足有十多萬兩銀子。錢過百斗,米爛陳倉,僮仆成群,牛馬成行)看到這些你想說些什么?

在教師的啟發引領下,學生發現嚴監生的這些表現與自己的已有認知產生了強烈的沖突,他們不明白為什么嚴監生家財萬貫,卻要緊緊糾纏于兩莖燈草不肯咽氣,這是多么諷刺啊!為了使學生對嚴監生這個人物形象有更深入的認知,教師可以讓學生先從嚴監生的兩莖燈草猜測其存在的合理性,接著再把燈草圖片展示給學生看,以激起學生強烈的思想認識反差,在此基礎上把原著中關于嚴監生的家庭狀況展示給學生看,就這樣,一個吝嗇到極致的嚴監生的形象出現在學生的腦海中,小說的諷刺意味躍然紙上,這種諷刺意味不是教師直接告知的,而是學生一步步體驗感受到的。

教師從作者塑造人物形象入手,使學生抓住人物外貌、神態、動作、心理等刻畫人物形象的方法,同時通過認知上的強烈沖突感受到嚴監生這個吝嗇鬼的鮮活形象,體會到《兩莖燈草》的經典魅力。這種魅力首先表現在作品選取事例的典型特點上,其次是重復的表現手法。在《兩莖燈草》這篇選文中,在嚴監生彌留之際,緊要關頭,作者卻一直重復,作者越重復折騰,讀者的閱讀期待就越強烈;讀者的期待越強烈,文章結局就越顯得讓人大跌眼鏡,這顯然都是作者的有意為之,掌握這種描寫人物的方法對學生塑造人物形象起到了明顯的推動作用。

雖然《兩莖燈草》一文只是《儒林外史》的節選部分,但是透過選文可以讓學生真切感受到作者在塑造人物形象方面的特點。因此,在課堂教學中,教師應該從人物形象的描寫入手,抓住重點語言、情節等引領學生品析人物形象,以幫助學生習得作者在塑造人物形象方面的表達特點,為今后完成習作助力。

作者簡介:李鳳英(1972— ),女,廣西陸川人,大學本科學歷,一級教師,研究方向為小學語文教育教學。

(責編 黎雪娟)