《蒙古秘史》中的文化記憶及其影響

包寶海

(青海師范大學法學與社會學學院,青海西寧810016)

《蒙古秘史》(以下簡稱《秘史》)記述了蒙古族以成吉思汗黃金家族的興衰過程為中心,從神話傳說起源到窩闊臺汗(元太宗)為止的歷史演進的一部“敕修”官方史書和文學經典,堪稱古代蒙古民族生活的“百科全書”。這部巨作通過文字記述和傳播,喚起現代人對古代蒙古社會的文化記憶,成為承載和傳承蒙古族文化記憶的重要“場域”之一。作為一部解讀民族文化心理的重要典籍,本文主要以“文化記憶”理論,分析和探討《秘史》所承載和傳承的蒙古族文化記憶的內容、時間結構、傳承形式、媒介和功能。

一、《秘史》與民族記憶

(一)一部被證實的民族記憶

《秘史》是現存最早的記載蒙古人祖先傳說、蒙古帝國的奠基者成吉思汗及其繼承者窩闊臺汗事跡的一部編年體與紀傳體相結合的歷史巨著和經典之作。通過其獨特的敘事結構、謀篇布局和修辭手法勾勒出了從蒙古族起源到13世紀中期的整個民族的演變過程,塑造了關于過去的集體想象,讓蒙古民族刻在后世記憶中。它代表著民族的精髓,保存著有關古代蒙古社會所有的語言、文學、歷史、哲學、民俗、軍事、經濟、宗教等大量的信息。正因為如此,數百年來,先鋒知識分子對這部巨著進行大量的閱讀和整體的參考以外,再做進一步闡釋、考證和箋注,承載和傳承蒙古族起源到13世紀中期的幾百年的文化記憶,使之成為歌頌蒙古族民族精神、強化民族意識的真正的寶藏和不朽的豐碑。

德國學者揚·阿斯曼(Jan Assmann)的“文化記憶”觀點,是指向群體起源的鞏固根基式回憶,通過一些文字或非文字性的、以被固定下來的客觀外化物(objektivation)發揮作用,這些客觀外化物的形式包括儀式、文本、舞蹈、神話、圖式等各種各樣的符號系統[1]。 “文化記憶的概念包含某特定時代、特定社會所特有的、可以反復使用的文本系統、意象系統、儀式系統,其‘教化’作用服務于穩定和傳達那個社會的自我形象。”[2]換言之,“文化記憶”是發生在絕對過去的非日常生活的回憶,是以各種文本、圖像、紀念活動、歌舞儀式等“文化生產物”來傳承和構建的記憶,依靠重復性的實踐代代相傳。

《秘史》作為蒙古族“特定時代、特定社會所特有的、可以反復使用的文本系統”,它是蒙古族群體在過去實際經歷中的殘留,或者群體從過去中得到的體驗的歷史經歷,以各種敘事文本和詩歌文本等“文化生產物”來傳承和構建的記憶,也是一部被證實的民族文化記憶。因為,《秘史》記載的內容是蒙古族群體共同擁有的過去,其中包括民族起源的鞏固根基式的回憶和神話傳說,也包括以書寫文本和口頭文本等符號系統。

(二)文本記憶“百科全書”

《秘史》是融入了政治、軍事、管理、民俗、信仰、倫理等古代蒙古族智慧的“百科全書”,在蒙古歷史上獨一無二的。這里所述的“百科全書”,不是按照字母排序成的一塊塊詞條或記憶,而是所有蒙古族優秀傳統好似都被包含在這本書里,每一個部分都是整個記憶的鮮活的一部分。秘史詞典和主題索引等工具性書籍出現之后,有關《秘史》的評注本和進一步的研究更將它的百科全書式的超大容量展現出來。《秘史》在文化上的價值,不僅在于它的古老,還在于它反映古代蒙古社會的深度和廣度,似乎蒙古族所有的文化和記憶都包含在其中。如,蒙古部落社會的政治、經濟、法律、軍事制度、社會組織、部落戰爭、社會心理、風俗習慣、原始宗教信仰等方面的重要信息都源自于《秘史》。正如學者們評述的那樣,“它是挖掘不盡的寶藏,探索不盡的深海”[3]。

因此,《秘史》是一座蒙古族文學史上的“金字塔”,承載著古老民族的馬背記憶,似如“充斥著空白和遺忘,就像一張關于記憶場所的交織網”[4]。

作為一部經典之作,在歷史層面上,它把過去和現在聯系在一起,并把過去的重要事件和對它們的回憶以各種文本形式固定和保存下來;在社會文化層面上,它包含了蒙古人所尊重的共同的價值體系和行為準則,也可以稱得上“狹義的卡農(1)“卡農(kanon)”源于希臘語,其意為“蘆葦”,古代兩河流域居民用這種筆直的植物(類似于竹子)制作標桿和標尺,卡農逐漸有了“直桿、杖、標尺”等意思,后來逐漸獲得了“標準、典范、規則、目錄”等引申意義,本文主要指狹義的卡農,即經典,承載文化記憶的媒介之一。”。因為“一個卡農界定了有關何為美,何為偉大,何為重要等概念。不僅如此,卡農經常直接指稱作品,因為這些作品典范性地體現了美、偉大、重要等價值。”[5]“卡農是促進和強化身份認同的原則和個人身份得以確立的基礎,它是一個人通過社會化來形成自我意識的媒介,一個人通過融入到‘整個民族具有規范性的意識當中’來實現自我。卡農在自我身份和與集體身份之間架起了橋梁。它代表了一個社會的整體,同時也代表了解釋系統和價值系統。每個個體通過承認它來融入到社會中去,并且以其成員的名義確立自己的身份。”[6]《秘史》不僅僅是典范性地體現了蒙古文學藝術上的美和價值,而且憑借百科全書式的內容,給每一位蒙古人的身份認同提供了一個經典文本系統、解釋系統和價值系統。

這里須簡要提及《秘史》從黃金家族主要成員的“內部讀物”或“機密歷史”變成各國史學家引用和研究的重要根據的過程。正如蘇聯學者符拉基米爾佐夫在《蒙古社會制度史》中所述:“如果可以說在中世紀沒有一個民族像蒙古人那樣吸引史學家們的注意,那么也應該指出,沒有一個游牧民族像《蒙古秘史》那樣形象地、詳盡地刻畫出現實生活地紀念品。”[7]13世紀,隨著蒙古帝國強盛和世界影響力的不斷擴大,很多人開始關注和研究蒙古草原上的文化和歷史,鮮活的民族記憶才開始從深藏在黃金家族的《秘史》中攝取營養并把它普及化。而《秘史》獲得如此關注和闡釋,除了它的神秘之外,與其所承載和傳承的文化記憶的內容和功能緊密相關。

二、《秘史》中的蒙古族文化記憶及其功能

(一)文化記憶的內容和時間結構

從文化記憶的內容來看,《秘史》記載了蒙古族起源的神話以及與現在有絕對距離的歷史事件。如此書第1-58節記載了孛兒帖·赤那、波端察兒等成吉思汗的先祖譜系、氏族名稱、阿闌豁阿的故事等神話傳說和口傳故事。這是蒙古人早期歷史有關的傳統,而這些記憶在《秘史》成書之前可能是以“口耳相傳”的形式存在,涉及到部族的起源和歷史進程。這些記載以過去的一些典型故事或固定的點(如孛兒帖·赤那、波端察兒和雛黃鷹的故事、阿闌豁阿的故事等)為基礎,以神話傳說和口傳故事的形式再現和重構過去。“沒有文字的社會,集體記憶主要是圍繞著三件事情而展開。一是集體身份的記憶,它是建立在神話基礎之上的,尤其是關于起源的神話。二是關于名門望族的記憶,它是通過家譜來表達的,三是關于技術知識的記憶,它是以極具宗教巫術色彩的實踐方式加以傳承的。”[8]《秘史》的上述記載正好體現了文字出現之前的蒙古族起源神話、黃金家族的家譜式記憶,以及技術知識(即波端察兒放鷹捕獵)的記憶并且在傳承方式上具有神秘色彩。第59-268節主要記載了鐵木真的出生到逝世的歷史,占全書的三分之二的篇幅。包括鐵木真的出生以及幼年時全家的艱苦生活,娶妻,遭到三姓蔑兒乞人襲擊,借助王汗、札木合的兵力擊潰蔑兒乞人,初即汗位,與札木合的破裂與戰爭(十三翼之戰),消滅塔塔兒、客列亦惕、乃蠻部,被尊為成吉思汗、封賜功臣,出征西夏、金國,西征回回國,凱旋返歸蒙古地區等史實。這部分是此書的核心部分,濃墨重彩,敘述了成吉思汗統一蒙古草原建立大蒙古國以及西征的歷史進程。第269-282節主要記載了窩闊臺汗即位,征滅金國,拔都西征,重整護衛制度,以及新政和自述等治績,“尾跋”則是本書成書的背景、時間與地點等。

從文化記憶的和時間結構來看,《秘史》跨越了近500年的歷史,其中1-58節簡單記述了鐵木真的第二十二代祖先孛兒帖·赤那到鐵木真出生為止的大約400年的歷史,第59節到結尾部分重點記述了成吉思汗的傳奇一生以及繼承者大約兩代人近100年的歷史。這些內容都是蒙古人的“文化記憶”,而對于作者及著作成書問世以及當是的蒙古社會來說,成吉思汗及其繼承者兩代人的記憶屬于“交際記憶”,成吉思汗之前的記憶屬于“文化記憶”。根據揚·阿斯曼的觀點,“交際記憶”是一種與同代人共享的回憶,時間跨度為80-100年,存在于日常溝通領域中并通過群體中的互動與代際傳播而得以建構起來的集體記憶。“文化記憶”則是超越日常溝通領域與個體生命周期的集體記憶,通過文本、儀式、紀念物等媒介和記憶實踐來來保持。本書作者用大量的筆墨重點記述成吉思汗的生平事跡,可能是因為作者生于成吉思汗時代,并親身參與、目睹和熟知當時種種事件。因為這些事件對于作者來說,是一種“生平式”的集體記憶,與同時代的人所共同擁有的依靠社會交往而建構起來的集體記憶,是一種“日常的歷史”。作者作為“見證者”“報道者”和“記錄者”的身份,對歷史人物和事件進行有選擇性地報道和記錄的同時,以當時的時點(“當下”)為對過去的一種重構,或以作者生活的社會框架、需要、興趣和利益出發對過去進行重塑。因此,從記憶理論的視角分析的話,《秘史》記載的內容是蒙古人的集體記憶或文化記憶,而不是個人記憶,并由此可以推測,其作者很可能不是一個人,而是多人,或者它是多人共同完成的巨作,這也許是作者沒有明確署名的原因之一。即便是一個人完成的,也不能說是一個人的作品,因為,集體記憶是一個具有自己特定文化內聚性和同一性的群體對自己過去的記憶。這種群體可以是一個政治宗教集團、一個地域文化共同體,也可以是一個民族或一個國家。這種記憶可以是分散的、零碎的、口頭的,也可以是集中的、官方的、文字的,可以是對最近一個事件的回憶,也可以是對遠古祖先事跡的追溯[9]。記憶有社會性的特點,它是一個與他人、社會、環境緊密相關的現象。

(二)文化記憶的傳承形式

從文化記憶的傳承形式來來,《秘史》的記載具有以下兩個特點:

第一,口述傳統和書寫傳統的完美結合。此書是蒙古族歷史上現存的第一部文字記載的典籍,其作者生活的那個年代是蒙古社會從無文字社會轉向文字社會的轉折期。從文本結構來看,既有散文敘事,又有詩歌吟唱。據謝·安·科津統計,《秘史》(12卷,282節)中共收入詩歌122首,大約占全書的一半。這122首詩歌中,有史詩片段、外交辭令、贊歌、訓誡、禮儀歌、諷刺歌、婚禮歌、游牧歌、誓言愿詞、悲歌、遺言、怨言、侍衛頌歌、規勸之詞、諺言、俗語、格言等[10]。

第二,歷史文獻和文學文獻的完美結合。《秘史》體現了蒙古族文學的精髓和古代蒙古族社會文化所儲存的知識傳統,以歷史文獻和文學文獻的完美結合,傳承蒙古族特有的文化記憶。作為歷史文獻,在歷史文本的編篡與敘事結構方面,體現了編年體與紀事本末相結合,抄本與文本寫作相結合,敘述和詮釋相結合[16]。學者色吉拉夫認為,《秘史》在敘事結構和謀篇布局方面,基本上以歷史事件的前后順序和發展進程來敘述歷史人物和事件并體現了完整的故事情節,有效地利用了一些蒙古人宗族與歷史記載相關的文本文獻;作為文學文獻,在文學文本的敘事結構和文學特征方面,有效地利用了敘事單元和敘事模式的重復、過渡式排比結構、倒裝式交叉結構,并體現了詩性思維和詩化語言的有機結合。另外,在文學表達方式和修辭手法等方面,還巧妙地結合歷史事件的敘述和人物的對話,并自如地運用了民間文學的各種題材和表現手法[17]。雷那特·拉赫曼認為,“從記憶的角度來看,文學是最優秀的記憶術。文學是文化的記憶,它不只是一種記錄的工具,更是紀念行動的載體,包含了某種文化所儲存的知識。實際上也包含了某種文化所創造出來并構成了該文化的全部文本”[18]。《秘史》的作者以各種方式借鑒了蒙古族特有的民間口述傳統和文本題材,并提及、征引、轉述乃至整合了這些文本題材。其中既有神話、歷史傳說等民間口述傳統,也有蒙古族特有的箴言、諺語、格言、成語、老話、諷刺語等長短詩化語言和固定詞組。如,“目中有火,面上有光”(第62,66,82,114,149節)等成語,“即便有風雪/也要守約/即便下了雨/會合時也不落后”(第108節)等老話。作為一種文本記憶空間,《秘史》的所有文本題材都蘊含和再現了這些文化因素。

(三)文化記憶的載體(維護者)、媒介和功能

文化記憶需要有自己的專家和專門化的載體。無文字的社會里,也有專門的記憶專家和記憶人,他們便是系譜學家、王室和黃金家族的典制學者、宮廷歷史學家等。他們是歷史和記憶的保管人。而《秘史》的作者和譯者們正好扮演了這樣的角色。雖然目前為止作者的身份以及個人完成的還是多人共同完成的尚不明確,但可以肯定的是作者是專業化的記憶傳遞者或“必阇赤”(即書記官或秘書),在維護和傳承文化記憶方面做出了不可磨滅的貢獻。他(們)記錄了當時蒙古人的口傳的傳說、故事、事跡、詩歌并加以文學加工、文字潤色,使《秘史》的成書成為可能。

至于文化記憶的媒介,《秘史》的原文是以畏兀兒文字為基礎創立的蒙古語(即,畏兀兒體蒙古文)來書寫,體現了“古典的”或者是正式化的語言(2)有關《秘史》的原文問題,學術界有爭論,包括“畏兀兒體蒙古字原文說”“八思巴方體原文說”和“漢字標寫蒙古語(音)之文字體系原文說” 等,而目前為止大多數學者贊同“畏兀兒體蒙古字原文說”。。由于畏兀兒體蒙古語《秘史》原本早已散失,留存至今的是明朝初期漢字音寫的蒙古語、旁譯、總譯的《秘史》。因此,這種漢字音寫蒙古語與現在日常交流中使用的蒙古語差異很大。不管怎么說,《秘史》使用的語言和現代蒙古語是一種語言的兩種不同變體。“文化記憶是通過語言來傳播的,在此過程中又受到語言的影響。”[19]因此,畏兀兒體蒙古語、漢字音寫蒙古語、旁譯和總譯是《秘史》文化記憶的最主要的媒介。《秘史》創造了新的記憶模式,它用“古典的”語言媒介和敘述工具設定了記憶的再現。因為它“選擇和編輯了既定文化的話語要素,通過真實的和想象的,被記住的和被遺忘的東西結合起來,對記憶的運行進行想象性的探索和重現,從而提供了有關過去的新視角。這種想象性的探索影響讀者對過去的理解,由此重塑占據著文化優勢的記憶版本”[20]。《秘史》作為反復得到使用的經典文本,承載了蒙古族過去社會的最有價值的歷史性知識,傳承和構建蒙古族文化記憶方面發揮了重要的貢獻。正因為如此,《秘史》作為“可用的過去”催生了豐富的知識再現和傳播傳統,并在蒙古族文化中以獨特的方式嵌入,對民族認同和教育方面產生了深遠的影響。

作為經典,《秘史》承擔著如下功能:首先,為蒙古歷史文學遺產提供了“百科全書式、神話或歷史敘述的源泉,一個能在集體中得到保留和進行檢索的文本庫”[21]。正因為如此,在幾百年的漫長歲月里,這部經典體現出強大的適應性,確保自己長盛不衰,成為蒙古歷史文學之巔峰。其次,與其他文學藝術經典一樣,對后來的整個蒙古社會具有教育和整合功能。這個體現在在歷史教學中的應用,如在中小學教學大綱的引入和鋪蓋等,使蒙古族孩子從中小學就開始接觸有關《蒙古秘史》故事、漫畫等通俗讀物了解自己民族的過去,甚則最終造就一批蒙古歷史學家和學者。“經典只有在世代相傳時才能對文化記憶的運行具有某種價值,而教育機構在該過程中起著重要作用。”[22]

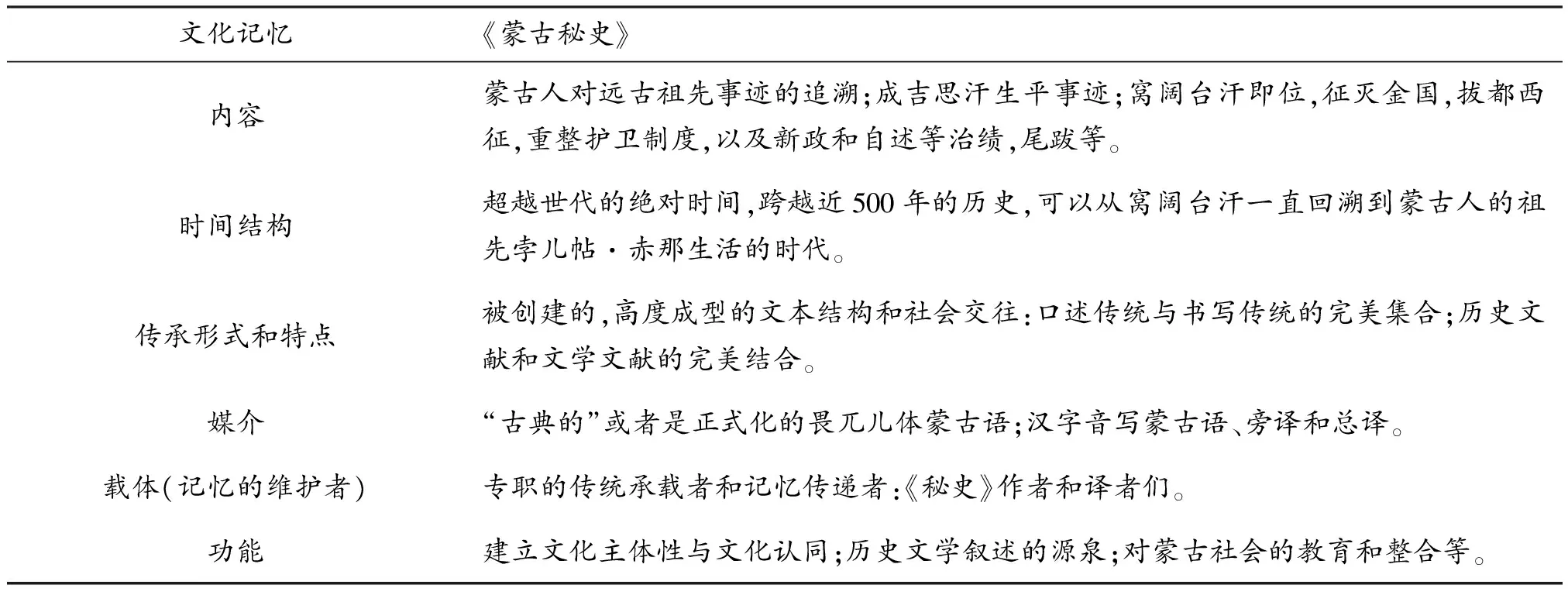

從《秘史》的文化記憶內容、時間結構、傳承形式、媒介、載體和功能等方面分析如下圖顯示 (表1) :

表1 《蒙古秘史》中的文化記憶(3) 本表所顯示的秘史中的文化記憶,參照揚·阿斯曼著.文化記憶:早期高級文化中的文字、會和政治身份[M].金壽福、黃曉晨譯.北京:北京大學出版社,2015:51以及王霄冰,迪木拉提·奧邁爾主編.文字、儀式于文化記憶[C].北京:民族出版社,2007:22

三、作為“記憶之場”的《蒙古秘史》

(一)多元文化形式與記憶模式

學者色音指出,《秘史》中除了歷史和文學部分以外,也有多方面的文化內涵。他把這些內涵大概總結為“三位一體”的文化結構,即歷史與文學的結合、道德與法律的結合和哲學與宗教的結合。這些文化結構之間相互緊密聯系并共同構成了一個有機結合體。除了這些文化結構以外,此著呈現出具有游牧文化傳統的動態性和開放性文化,也有混合性、參透性、地域性和層次性等文化特點[23]。換言之,參透著具有草原游牧特色的文化傳統的同時,它有機地吸收了漢、女真和唐古特等外來文化形式和傳統。因此,《秘史》繼承了早已在蒙古社會中流傳的古代文化傳統如關于政治理念、哲學思維、道德根基、規范、宗教、婚俗、酒文化、戰爭計謀等,合理地吸收了外部文化要素,并通過自己的虛構性再現和想象性生成等文學技巧,以一種凝練的美學形式來再現其獨特的記憶模式和理念。

借用阿斯特莉特·埃爾德的觀點解釋的話,《秘史》是整合了“神話型”和“對抗型”兩種記憶模式的文學作品。因為在回憶遙遠的,神話般的過去事件,并用一些有意的或偏見的視角結構,將某個群體的記憶呈現為真實的、正統的記憶,而將與這個群體沖突的記憶視為虛假的、非正統的記憶。如鐵木真(孛兒只斤氏)和札木合(札答闌氏)的祖先都可以追溯到同一個人——波端察兒,只因為扎木合先祖札只刺歹(札答闌氏祖先)是被波端察兒搶來的孕婦所生而受到排擠,而鐵木真則波端察兒結發正妻所生的兒子把林·失亦刺禿·合必赤的后裔而被視為正統的黃金家族,受到崇拜并繼承了蒙古可汗。而后來,代表傳統勢力的扎木合和代表新興勢力的鐵木真的長達幾十年的結盟和對抗也成為了典型的“對抗型”記憶模式之一。

(二)作為“記憶之場”的《蒙古秘史》

法國學者皮埃爾·諾拉把所有一切能夠喚起民族記憶意象的位點定義為“記憶之場”,其中包括檔案、圖書館、節日、紀念慶典、歷史教科書、國民小說等。從這個意義上說,《秘史》也是一個文本化的方式加以維持的神奇的“記憶之場”。因為它不僅僅是一部歷史文獻或文學作品,而且具有喚起民族記憶的功能。它強調的是記憶共同體內作為共同參照的“經典之場”。這不是一所實際的三維空間位置,而是為不同時代之間的記憶傳承提供了位置標志的一種“文本空間和想象空間”。當然,作為“記憶之場”也不是自然形成的,也不是一次性形成的。相反,它是一種選擇過程的產物,也是通過各種文本類型和媒介進行的眾多記憶行為和實踐的產物。因為只有通過不斷地被抄寫、審校、擴充、刪減、改編、文本解讀和闡釋等文化實踐,并且被編入不同的文獻集之中,最后成為經典之作,擁有了規范和定性的價值,其記憶才能特定的共同體內獲得形狀,進而共享和傳承。

因此,《秘史》本身就是一個不斷被記憶著的文化記憶體,同時又發揮著喚起民族文化記憶的“場所”之一。在這樣的“場所”中,蒙古民族的文化記憶以特別的形式得以濃縮、體現和結晶。“對于一個民族而言,文化記憶是一種復雜的、層級化的存在,它不僅跟個體或民族的歷史和經歷緊密相連,也跟如何以個體和集體方式去及時解讀那些歷史和經歷緊密相連。”[24]對此著的每一次文本解讀、闡釋或審校等文化實踐,不管是個體行為,還是集體行為,都是“在集體記憶的影響下,在其所在當下的大社會背景下,在其本身所具有的文化記憶的潛移默化下進行的”[25]。這本身就是記憶的喚起過程,也是在原有的基礎之上,對其進行重構的過程。其被每一次提及、引用和閱讀時,喚起了人們對這段歷史的記憶。每當人們重新解讀時會發現,雖然《秘史》記載的內容沒有變,但每一次去解讀,過去都具有了新的含義。

“記憶之場”在發展為許多記憶行為的匯聚點之后,只有在人們認為值得就其意義展開爭論的情況下才能存活下來,這就意味著記憶研究領域內從“場”到“機制”的興趣的轉換,即關注對象從生產轉向過程,關注焦點從文化產品轉向它們的傳播方式及對所在環境的影響[26]。

(三)《秘史》效應:對后世的影響以及意義演變

“文本如何引發了評論、被翻譯成別的語言、被改編為其它媒介和別的語言類型,甚至被改編為個人和群體身上的特定行為?改編、翻譯、接受和挪用,因而成了關鍵的詞匯,具有一件藝術作品的文化力量,這種力量在于它所引發的文化行為,而不在于它本身是什么。”[27]由此,我們探討《秘史》的文化意義時,并不僅僅是關注它本身的文化記憶內容、形式和功能,還要進一步探究它如何被翻譯、改編、挪用和闡釋、欣賞性評論和傳播方式等。

從明初漢字音寫《秘史》問世后,清代以來,尤其是近百年來,此著原文的注釋、版本源流、梗概介紹、俗語解釋、漢語譯本和文言文譯本的書籍相繼問世,使其影響力進一步擴大。現如今對此著的研究,已發展為一門國際性的學問和學術領域——“蒙古秘史學”。除了其本身的影響作用外,它的延伸作品、引申藝術等都對《秘史》中所保存的記憶內涵有著喚起的作用。它不是一個單純的記憶之場,在它的傳承過程中,依然形成了一個以《秘史》為核心的“大型的集體記憶塑造的記憶場群”。其文本通過一系列的美學技巧,從敘事中介的獨有特征到人物的內心世界,時間和空間的再現,再到記憶模式的設計以及互文性和互媒機制,其范圍頗為廣泛。阿斯特莉特·埃爾認為,文化記憶的互媒機制,即媒介和媒介之間的關系特征通常體現為“預見”和“補正”之間的雙重互動。“預見”是指,一個社會當中流通的既有媒介為將來的體驗及再現提供了圖示;“補正”是指,值得紀念的事件往往會在幾十年乃至幾百年里通過不同媒介反復得到再現,如報紙文章、史籍編纂、小說、電影等[28]。《秘史》成書后,出現了很多蒙古族歷史文獻。如17世紀后出現的《黃金史綱》《大蒙古國根本黃金史》《蒙古源流》《阿薩拉克齊史》等歷史文獻都直接或間接地受到了《秘史》的影響。《秘史》為這些文獻的編纂提供了一種范式或圖式,發揮了“預見”的作用。反過來,后面出現的這些史籍或以《秘史》為基礎改寫的各類小說、電影等不同的文藝作品中也在反復再現和重塑《秘史》的內容。因此,這些作品也發揮了“補正”《秘史》的功能。

《秘史》不僅成了蒙古族“記憶之書”或“鏡像之書”[29],而且也成為一種“文本式的紀念碑”[30],為蒙古民族認同和文學研究提供了一種參照點,以各種版本的形式不斷地被重印,甚至衍生為不同類型的文化藝術產品。《秘史》的內容在其他各種媒介(如文學作品,影視作品等)中,以直接或間接的形式改編、重寫、重塑和演繹。如蒙古族小孩兒所熟悉的《蒙古秘史故事》等漫畫書籍和相關通俗讀物,蒙古族著名文學家尹湛納希著的長篇小說《青史演繹》和電視劇《成吉思汗》(2004)中的很多故事情節來自于《秘史》。

由此可以看出,《秘史》本身作為“記憶之場”連接著過去與現在,在傳承過程中,所影響的、引申的藝術作品、文化生產物又在其它的領域中不斷地喚醒著人們對它的記憶,從而又進一步喚起了人們對《秘史》所承載的文化的記憶。另外,從國內外出版發行情況以及它所引發的歷史類著作和研究的爆炸性增長中,也可以看出《秘史》的傳播方式和影響。如果《秘史》的高度不在印刷量,那么它比任何蒙古族史書都豐富的海量研究數目是否說明了它的高度呢?至于蒙古《秘史》研究的相關研究機構,數據庫,學會等機構的覆蓋程度以及《秘史》成書周年研討會,發表論文集等情況上也能看出它所引發的連鎖效應。如此大量的公開化和普及化鑄就了《秘史》的傳奇,猶如,從“蒙古帝國”向“秘史帝國”的跨越。除此之外,《秘史》書法長卷、繪畫以及青色絲綢、駱駝骨、銀版、紅檀木、牛皮、陶瓷品上篆刻等也是我們值得注意的存在。其中,繪畫色彩厚重美麗,從人物衣著,形態到風景描繪、場景再現都表現得淋漓盡致,是對人們《秘史》記憶的直接喚起媒介。這些作品,相對于歷史書來說,更為生動,更為吸引人。也正是這種影響力,才使得《秘史》這個蒙古族“記憶之場”留存至今,其文化記憶的喚起作用從未發生過一絲的衰退。

結 語

《秘史》作為蒙古汗國開國時期的第一部用畏兀兒體蒙古語文記載下來的機密國史,其中包含了“百科全書”式的內涵與外延。它是一部被證實的民族記憶,代表了蒙古歷史長河中的難得的寶貴遺產。它用數百年的傳播和普及,讓蒙古族成為世界民族大家庭中的一員。它是前400年和后100年之間的平衡,跨越了大約500年的歷史。前者是蒙古族族源傳說到成吉思汗誕生之前的北方草原神話傳說和口傳故事,后者是成吉思汗建立大蒙古國的整個過程的敘述以及繼承者的事跡和自述等治績。本書以“文史結合”、“韻散結合”和“編年體與紀傳體相結合”的修辭手法與謀篇布局體現了“神話型”和“對抗型”的文化記憶模式。其作者和譯者們以畏兀兒體蒙古語、漢字音寫蒙古語、旁譯和總譯等文字媒介,維護了文化記憶的留存與傳播,使得這部文學、史學巨著成為“民族意識的引路人,民族認同的衛士和詮釋者”[31]。《秘史》建立了文化主體性與文化認同并成為蒙古族歷史文學敘述的源泉,對整個蒙古社會發揮了教育和整合的功能。

正因為如此,本書通過不斷地被抄寫、審校、文本解讀、闡釋和改編等文化實踐最終成為蒙古族典型的“記憶之場”之一,確立了蒙古民族鮮明的形象,并最終懸起一面鏡子,在這面鏡子中蒙古人不斷地喚起民族文化記憶并重新認識自己。即便從頭到尾讀過《秘史》的人少之又少,但它依然成了整個蒙古族文學史上眾所周知的意象,標志著這部巨著在蒙古人文化記憶中似乎神奇的名望和它難以逾越的地位。它記載了對于蒙古族身份建構具有關鍵意義的歷史人物和事件,“以壓縮的方式保存大量的文化信息,其中包含著群體共同的價值體系和行為準則”[32]。17世紀后出現的《黃金史綱》等蒙古族古典文獻都單獨體現不了蒙古族歷史文學的精髓,然而它們同《秘史》共同構成了一個無與倫比的歷史文化經典。