后三國背景下《華陽國志》向中央文化的突進

——兼論地方史志的編修旨趣

張廷銀

(北京語言大學首都國際文化研究基地,北京100083)

司馬氏在曹魏政權基礎上,吞滅西蜀、東吳而建立統一的晉朝政權后,政治、經濟、軍事三足鼎立的三國即宣告結束。但中原、西蜀、東吳三種地域文化之間的比長較短才剛剛開始,因此,若從文化的角度而言,整個晉朝也可以稱為后三國時代。在這樣的后三國背景下,分屬于不同文化區域的文人及其活動,就不可避免地代表各自文化利益,與對方展開較量,或者出于某種特殊考慮,而向其他文化趨攏。

《華陽國志》作為記載古代巴蜀地區歷史、地理的著作,常被列入地方史或地方志,顧頡剛就曾將其與《蜀王本紀》《越絕書》《吳越春秋》等并列為僅存之古代地方史[1]。然而,因為此書體制完備,資料豐富,考證翔實,文筆富贍,草創始即備受重視,范曄《后漢書》、裴松之《三國志》注等,都大量采取其文;崔鴻《十六國春秋》、酈道元《水經注》,凡涉及西南史地者,亦無不盡量吸收《華陽國志》的成果。一部地方史、地方志居然被眾多國史、全志所吸收,這不能不說是《華陽國志》的優異之處。劉知幾《史通·雜述》曾云:“郡書者,矜其鄉賢,美其邦族,施于本國,頗得流行,置于他方,罕聞愛異。其有如常璩之詳審,劉昞之該博,而能傳諸不朽,見美來裔者,蓋無幾焉。”其實,《華陽國志》的這種效果,在其寫作過程中就已經被常璩敏銳地捕捉到了。他是本著強烈的文化主導意識,而撰寫了這部地方性歷史地理著作。這本地方性歷史地理著作,因而也為后來地方史志的編修開啟了獨特的旨趣模式。

一、《華陽國志》、《晉書》傳記內容之差異

作為寫史之作,傳人無疑是其主體內容,也是其寫作旨趣的重要反映。《華陽國志》卷十一“后賢志”載有20多位巴蜀士人之傳記,其中,文立、王長文、杜軫、陳壽、李密5人,《晉書》中亦有其傳。今將《華陽國志》《晉書》各傳內容與文字進行比較,可以發現許多有趣的現象。

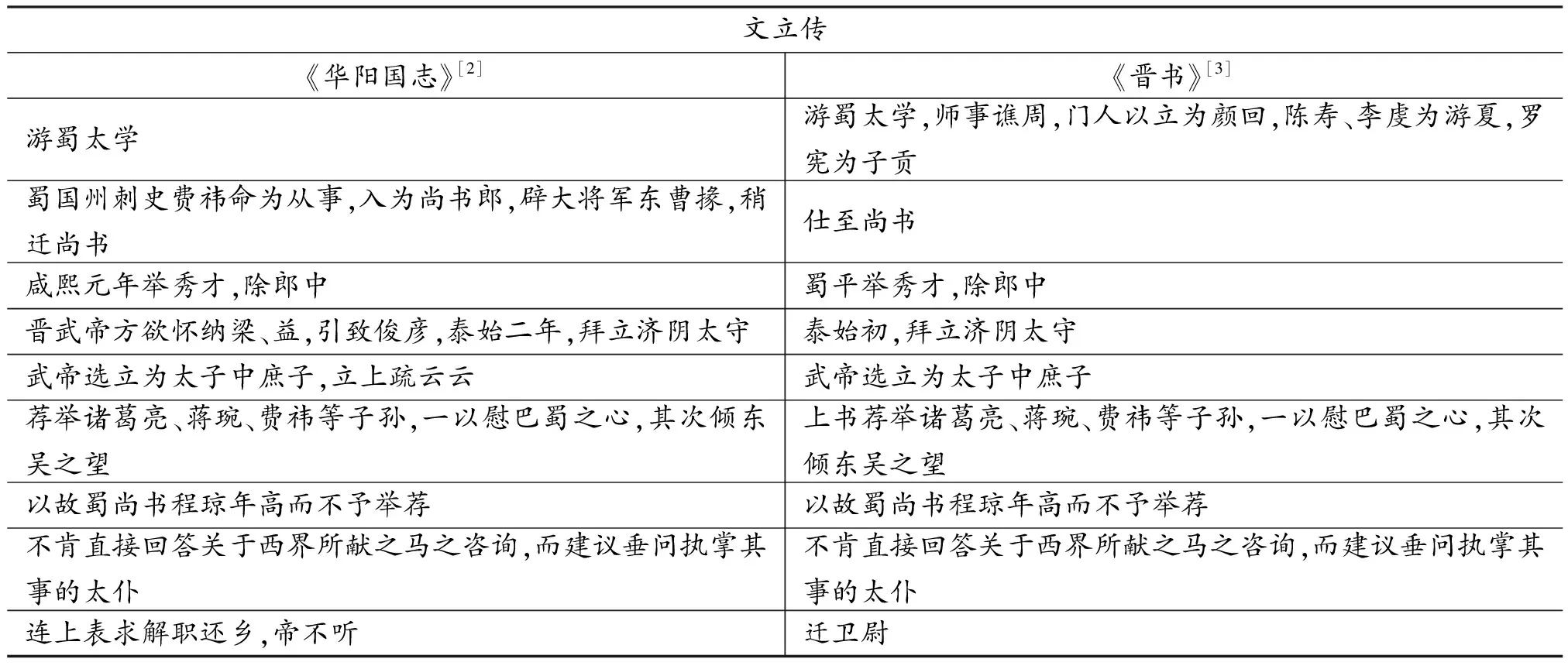

文立傳《華陽國志》[2]《晉書》[3]游蜀太學游蜀太學,師事譙周,門人以立為顏回,陳壽、李虔為游夏,羅憲為子貢蜀國州刺史費祎命為從事,入為尚書郎,辟大將軍東曹掾,稍遷尚書仕至尚書咸熙元年舉秀才,除郎中蜀平舉秀才,除郎中晉武帝方欲懷納梁、益,引致俊彥,泰始二年,拜立濟陰太守泰始初,拜立濟陰太守武帝選立為太子中庶子,立上疏云云武帝選立為太子中庶子薦舉諸葛亮、蔣琬、費祎等子孫,一以慰巴蜀之心,其次傾東吳之望上書薦舉諸葛亮、蔣琬、費祎等子孫,一以慰巴蜀之心,其次傾東吳之望以故蜀尚書程瓊年高而不予舉薦以故蜀尚書程瓊年高而不予舉薦不肯直接回答關于西界所獻之馬之咨詢,而建議垂問執掌其事的太仆不肯直接回答關于西界所獻之馬之咨詢,而建議垂問執掌其事的太仆連上表求解職還鄉,帝不聽遷衛尉

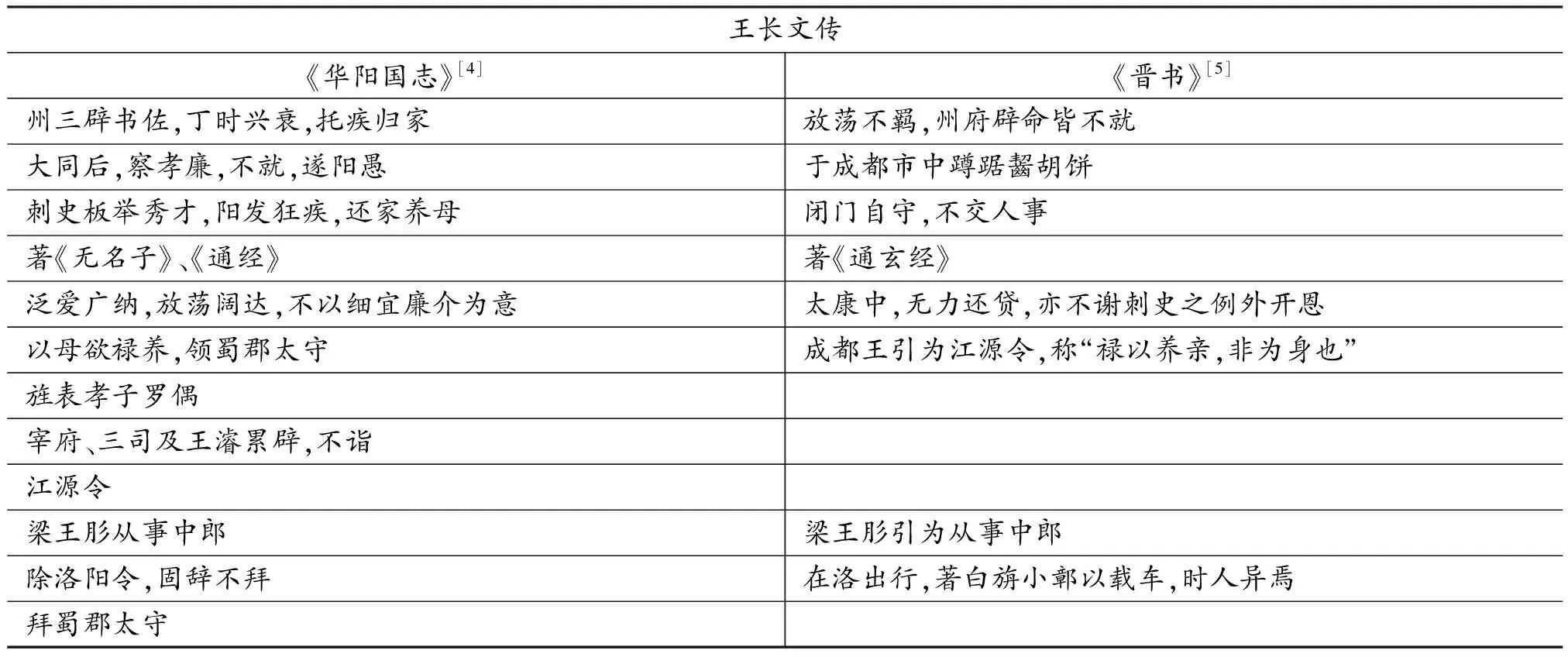

王長文傳《華陽國志》[4]《晉書》[5]州三辟書佐,丁時興衰,托疾歸家放蕩不羈,州府辟命皆不就大同后,察孝廉,不就,遂陽愚于成都市中蹲踞齧胡餅刺史板舉秀才,陽發狂疾,還家養母閉門自守,不交人事著《無名子》、《通經》著《通玄經》泛愛廣納,放蕩闊達,不以細宜廉介為意太康中,無力還貸,亦不謝刺史之例外開恩以母欲祿養,領蜀郡太守成都王引為江源令,稱“祿以養親,非為身也”旌表孝子羅偶宰府、三司及王濬累辟,不詣江源令梁王肜從事中郎梁王肜引為從事中郎除洛陽令,固辭不拜在洛出行,著白旃小鄣以載車,時人異焉拜蜀郡太守

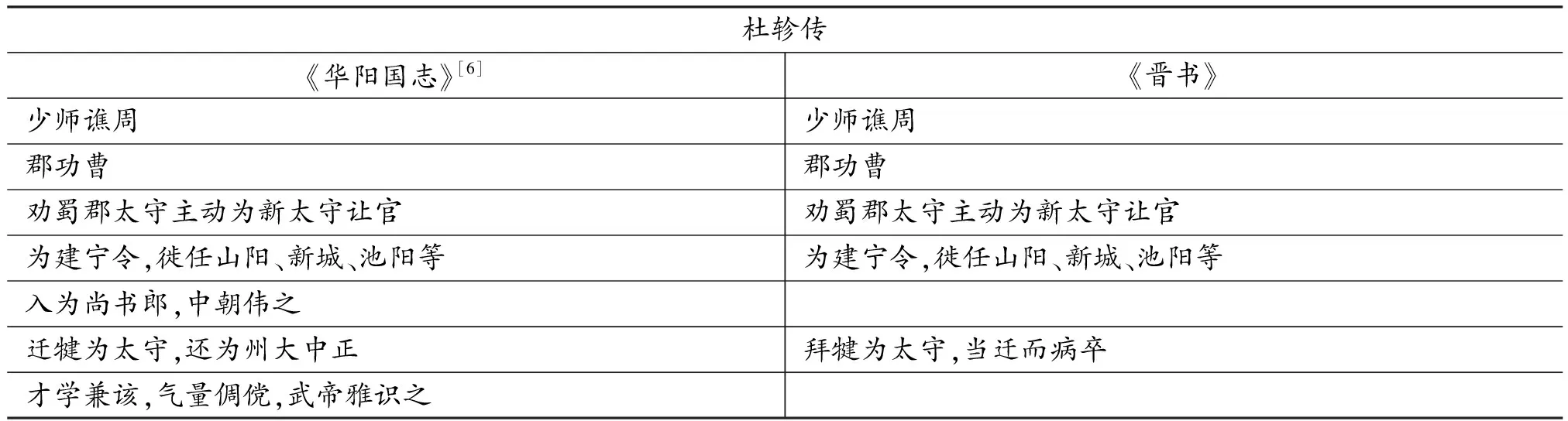

杜軫傳《華陽國志》[6]《晉書》少師譙周少師譙周郡功曹郡功曹勸蜀郡太守主動為新太守讓官勸蜀郡太守主動為新太守讓官為建寧令,徙任山陽、新城、池陽等為建寧令,徙任山陽、新城、池陽等入為尚書郎,中朝偉之遷犍為太守,還為州大中正拜犍為太守,當遷而病卒才學兼該,氣量倜儻,武帝雅識之

陳壽傳《華陽國志》[7]《晉書》[8]少師事譙周少師事譙周初應州命,衛將軍主簿、東觀秘書郎、散騎侍郎、黃門侍郎遭父喪,有疾,使婢丸藥,客往見之,鄉黨以為貶議大同后,察孝廉,本郡中正張華舉為孝廉,除著作郎,出補陽平令撰《巴蜀耆舊傳》、《益部耆舊傳》、《古國志》、《三國志》撰《巴蜀耆舊傳》、《益部耆舊傳》、《古國志》、《三國志》張華命次定《諸葛亮故事》次定《諸葛亮故事》

續表:

李密傳《華陽國志》[9]《晉書》[10]事祖母以孝聞,本郡禮命,不應事祖母以孝聞奉使聘吳,答吳主愿人弟人兄之問曰“愿為人兄”,因為兄供養之日長。數使吳,有才辯,吳人稱之。上《陳情表》辭謝武帝之征聘上《陳情表》辭謝武帝之征聘為河內溫令為河內溫令派人護送傅鉅平侯嗣子不時赴喪中山諸王過溫婪索,以“明王孝思維則”勸導之。失荀勖、張華之旨,左遷漢中太守,諸王多以為冤常望內轉,而朝廷無援,乃遷漢中太守,自以失分懷冤。于賜餞之宴而作怨詩,武帝忿之,都官從事奏免官與皇甫謐友善,共論伯夷叔齊回答張華有關后主及諸葛亮的發問師事譙周,譙周門人方之子游、子夏

從上表可以看出這樣一個大致的情形:《華陽國志》之記載比較豐富詳細,而《晉書》則相對較為簡略;《華陽國志》所載之事多為傳主比較光彩輝煌之一面,《晉書》則不僅有其光彩輝煌面,還顯示了其多面復雜的情況或者不算光彩的一面。這在文立、陳壽、李密傳中體現得尤其明顯。記事之詳略差異,可能與國史和地方史之體例區別有關,比如陳壽、王長文在《晉書》中被列為史家之一,李密是孝友之一,文立是儒林之一,杜軫則是良吏之一,既然是一類眾人中之一,當然就不可能展開太詳細的記述。但反映人物的多面復雜性與專取其某些方面,則顯然有史家某種主觀的選擇與取舍。

劉琳《華陽國志新校注》稱,《華陽國志》第十至十二卷“先賢”“后賢”志,主要是根據陳壽《益部耆舊傳》和常寬的《后賢傳》等書[11]。又稱《后賢志》所記晉代二十人的傳(包括著名史學家陳壽),以當代人寫當代人,尤為翔實可據[12]。

今檢宛委山堂本《說郛》所收陳壽《益都耆舊傳》、民國十六年(1927年)商務印書館《說郛》本《益都耆舊傳》、黃奭所輯《益都耆舊傳》、《曼陀羅華閣叢書》本杜文瀾輯《益都耆舊傳》、《玉函山房輯佚書補編》收王仁俊輯《益都耆舊傳佚文》、民國四年(1915年)成都存古書局刻本胡安瀾輯《益部耆舊傳》、民國二十四年(1935年)上海商務印書館排印《舊小說》本《益都耆舊傳》等各種輯錄和校刻的《益部耆舊傳》及《益都耆舊傳》[13],皆不見關于文立、陳壽、李密、杜軫、王長文等人的記載,因此,很難確定到底是《華陽國志》自己獨立開創了一種敘事系統,還是大面積參考了《益部耆舊傳》的敘事內容。但不論怎樣,有一點是基本可以明確的,即《華陽國志》是認同關于這幾人的這種敘傳結構的,或者說,常璩更愿意相信這樣的表述更符合他心目中的人物形象。至于這個形象是否符合歷史事實中的人物行為,則不是他所考慮的問題。英國歷史學家卡爾說:“我們已經知道歷史是以歷史學家開始選擇事實、整理事實并使它們成為歷史事實開始的。不是所有的事實都是歷史事實。”[14]這說明,歷史學家在編纂歷史著作時,是有權力對歷史人物的行為事跡做選擇和加工的。因此,以《晉書》中相關傳記文字作參照,我們就可以大大方方地承認:《華陽國志》對其中某些人物的事跡做了必要的選擇與調整。

需要指出的是,常璩這種絕對理想化鄉邦人物的手法,不僅僅體現在《后賢志》中,在《先賢傳》中同樣有反映。比如人們所熟悉的揚雄和司馬相如,《華陽國志》中只字未提揚雄作《劇秦美新》、司馬相如琴挑文君等事,也許都是出于溢美隱惡、美化鄉賢的目的。這就說明《華陽國志》對人物事跡的特殊處理是比較普遍地存在的。

二、《華陽國志》所體現的史學傾向

《華陽國志》對陳壽、李密等人事跡的選擇與調整,并非不經意的率爾之舉,其中體現著常璩明確的歷史觀念和文化意趣。顧頡剛先生在對揚雄《蜀王本紀》和常璩《華陽國志》作比較后說:“揚氏所錄固多不經之言,而皆為蜀地真實之神話傳說。常氏書雅馴矣,然其事既非民間之口說,亦非舊史之筆錄,乃學士文人就神話傳說之素地而加以渲染粉飾者。何去何從,即此可曉。揚氏為古典學家,偏能采取口說,奇矣。常氏為地方掌故專家,竟忍屏棄地方材料,斯更奇。”[15]明確指出《華陽國志》之敘事傳人,有如文人學士之附會想象,存在很明顯的渲染和粉飾痕跡。那么,這渲染和粉飾有沒有標準和原則呢?是朝著什么方向發展集中的呢?對此,顧頡剛先生曾說:“常氏所以如此筆削之故,見于其《序志篇》。……讀此知常氏作地方史,其標準有二:其一,秉‘民無二王’之訓,將蜀志稱帝稱王者悉歸之于‘周之叔世’;其二,秉‘子不語怪力亂神’之訓,將蜀中神話性之故事悉予刪改。此足證常氏受中原文化洗禮之深厚。”[16]按照顧先生的說法,《華陽國志》之所以采用那樣的敘事方式,主要是由于常璩有比較深厚的大一統思想,把蜀地之先王后主都視為周天子之附庸。同時也是由于他深受孔子“不語怪力亂神”思想的影響,不肯將本來屬于蜀地神話系統的傳說故事作為史實寫入歷史著作中。顧頡剛先生所指出的這兩點,十分準確地概括了常璩的著史態度與宗旨。而如果再進一步歸納,則可以表述為:常璩雖然書寫蜀地歷史,但心目中是要將蜀地的歷史及文化,引導歸屬于中原的歷史及文化系統上去。具體地說,就是要引導到以司馬氏為代表的晉朝政權及其所標榜的中原文化上。

司馬氏所標榜的中原文化又是什么呢?無疑首推其竭力推行的所謂孝道文化,即所謂“以孝治天下”。在常璩看來,既然當朝推行孝政,那么為了使蜀地歷史能夠與今世現政統一接續起來,從而占據較高的位置,就必須讓巴蜀大地成為載生孝道的大眾樂園,生活在這片土地上的士女盡可能成為孝廉之人。在這樣的意識主導下,常璩就對筆下人物進行了一番精心的“打扮”。

這其中,表現最突出的就是對陳壽和李密事跡的處理。我們還是與《晉書》的記事作參照。《晉書》和《華陽國志》關于陳壽,雖然都寫到了他遵守繼母遺令不祔葬,而受到時論之貶譏,似乎都顯示陳壽未恪守孝道之嫌,因為古代之孝道還是以禮敬父族男性為主,死后不愿進祖塋,這或許某種難言之痛,卻總歸不符合古代孝道,時論之所以有貶譏之言,恐怕就在于此。但仔細分析,《華陽國志》之所以保留了這條材料,恐怕恰好是常璩看到了這件事中所體現的另外一種孝道——不違背繼母之命同樣是一種孝順。傳說中的舜即因為他不肯違背繼母之命而被樹為人格典范,孔子弟子閔子騫也是因為不愿公然違抗繼母的非常要求而被孔子視為孝的榜樣。可以說,被時人視為不孝之行,恰好被常璩用來作為崇孝的宣傳。而為了讓陳壽的孝順形象更加穩固,《華陽國志》還做了更進一步的完善工作,將《晉書》中提到的陳壽在父喪期間讓婢女給自己進藥的情節刪去了。如果說沒有將繼母埋進祖塋,僅僅是未能全面遵守喪葬禮制,而在父喪期間居然讓婢女給自己喂藥,則顯然徹底違背了孝道要求,簡直就是大逆不道。陳壽如果有這一個污點,那是永遠不可能稱為孝的。保留一個情節而削去一個情節,其中之良苦用心是十分明顯的。

最能說明問題的,還是李密的傳記。在《晉書》和《華陽國志》中,同時保留了李密的盡孝情節,就是他為了孝養祖母而堅辭朝廷征聘之事。但《華陽國志》中李密與孝有關的事件除此之外,還有:作為西蜀使臣面對東吳孫權愿意為兄還是為弟的詢問,果斷回答愿意為兄,理由是“為兄孝養之日長”;曹魏大將鄧艾將要討平西蜀時,欲收留其為參軍主簿,卻遭到以侍養祖母為由的拒絕;在漢中太守期間,面對諸王頻繁前來搜刮的行為,曉以“明王孝思維則”的大義。這顯然是從孝養祖母、孝敬父親、孝護皇帝等多個方面,徹底加強和穩固李密的孝子形象。常璩的寫作心意不僅昭然若揭,而且也基本可以肯定,為了實現這種心意,他是煞費苦心的,因為他不只是對人物的行為進行調整修飾,甚至還不惜違拗時人的普遍理解。《晉書·李密傳》記載:譙周門人將李密比作子游、子夏,子游、子夏是孔門中文學的代表人物,其弟子中以孝著稱的則是曾參和閔子騫,如果李密真的如《華陽國志》所渲染的那樣是一個大孝子,譙周門人也就是他的同門就應該將他比作曾參、閔子騫,而不是子游、子夏。這條材料顯然不利于突出李密孝子形象,為了保證材料與效果的一致性,《華陽國志》將這一條也刪削了。

《晉書》“王長文傳”稱王長文曾說過“祿以養親非為身也”的話,這的確暗含出仕為了養親的孝心,但《華陽國志》則明確講“以母欲祿養,領蜀郡太守”,將養親看作出仕的唯一出發點;《晉書》說他放蕩不羈而不事產業,《華陽國志》則云“刺史板舉秀才,陽發狂疾,還家養母”,為了還家養母,居然陽發狂疾,這比李密因為孝養祖母而不肯應聘還要夸張。

常璩就是通過這樣的筆削和添墨手段,使《華陽國志》中出現了一批具有更多孝行品質的士女形象:為尋救生父周旋萬里、經六年四月、突瘴毒狼虎的禽堅;不顧寇賊蜂起、千里奔喪的江紀常;家之孝女張叔紀;養母至孝的隗相;事母至孝的吳順,等等。

《華陽國志》之所以熱衷于表彰這些忠臣孝子、烈士貞女的事跡,固然與中國自漢代后就非常重視孝道禮教有關,而司馬氏政權特別推崇孝道,無疑是更直接的現實推動力。“以孝治天下”顯然更象是一種治國理念,但這個政治理念卻對歷史的編撰產生了強大的驅動作用。“圣朝以孝治天下”是李密《陳情表》中的一句原話,但它通過《華陽國志》而首先發布,我們不由得大膽推測:常璩就是以這樣的理念,來指導自己完成史書編撰的。當我們一再強調歷史編撰應該具有高度的獨立自覺性時,我們又不得不現實地承認歷史編撰也常常包含著十分明顯的主觀因素——為自己所投向的晉朝進行說教服務。美國歷史學家梅吉爾認為,“展現形形色色的歷史人物所推行的某某過去的政策是如何在歷史時間的進程中展開的”[17],是歷史的所能與責任。也就是說,歷史寫作不能有說教的目的,卻可以在客觀上體現說教的效果。所以他一再強調說:“歷史總是無可避免地要與主觀性打交道。”[18]當我們看到《華陽國志》中有那么多的忠臣孝子,我們一方面堅信巴蜀大地確實是一塊孕育忠臣孝子的沃土,另一方面也對常璩對這些忠臣孝子的具體事跡做了必要的選擇與調整深信不疑。據此來看,常璩在編撰《華陽國志》時,一定是秉持著某種政治和文化的理念,懷抱著某種強烈的動機,不然就難以解釋何以要不惜違背史學家秉筆直書的寫作精神。出生于史學世家的常璩應該明白他這樣做的后果,但他既然甘于冒這個風險,表明這個動機的力量是十分強大的。

到底是什么把常璩推向了這種抉擇的呢?

三、后三國背景是《華陽國志》向中央文化突進的現實基礎

一般認為,常璩生于西晉惠帝初年,卒于東晉穆帝末年,而他自己則是在東晉桓溫討平西蜀李雄之后,從地理上進入東晉的,因此,他撰寫《華陽國志》的時間必定是在晉朝,甚至在被桓溫帶到江南時還在撰寫[19]。在這樣的時間和形勢下寫作史書,常璩的心情必定是非常復雜的。對晉朝政權及文化的某種防范是難免的,而很多學者認為他在書中流露了極強的不滿與泄憤心理,任乃強先生在分析《華陽國志》“后賢傳贊”時,指出:“常璩在江左抑郁騷怨,既撰此書,屢有不平之語。此篇尤為露骨。”[20]劉琳先生也說:“(常璩)大概后來在東晉王朝不甚得到重用,或為中原、江左的士大夫所排擯,因此他在《華陽國志》中每每借題發揮,牢騷溢于言表。”[21]這應該是有道理的。鄧艾帶兵消滅西蜀政權后,巴蜀大地雖然中間曾一度因李特、李雄、李勢等人的起義而短暫割據,總體上從地理上是歸屬于晉朝的,但政權的統一和疆域的歸屬并不代表著完全的認同,在文化心理上,西蜀在很長時間里與中原、與江東處于相互博弈的抗衡之勢,一切有文化歸屬意識的文人,其實都不由自主地參與了這樣的博弈與抗衡。

常璩出生于西蜀世家大族,“在安定生活中,得遍讀先世遺書,頗以文學自負”[22],曾官至李勢成漢政權的散騎常侍,掌規諫奏事。在桓溫率領東晉大軍討伐李勢時,常璩勸李勢出門納降,因此被桓溫任為參軍。但常璩降晉不久,與其同時降晉并被任為參軍的原成漢官員王誓、鄧定等又起而反叛,很快被桓溫平定。常璩雖然沒有參與王誓、鄧定的叛亂,但卻遭到桓溫的猜忌,未能得到重用,所以心中有不滿甚至報復情緒,那是非常自然的。常璩自言:“流離困瘵,方資腐帛于顛墻之下,求余光于灰塵之中。”[23]但任乃強“江左重中原故族,輕蜀人,璩懷亢憤,遂不復仕進”[24]幾句,就把常璩的不滿由個人仕途的不得志,提升到集團和地域之間文化抗爭的高度,非常敏銳地把握到兩晉政權內部西蜀、中原、江東三地紛爭的特殊現象。

為了體現西蜀文化在與中原、江東抗衡中的實力,常璩在《華陽國志》中采取了兩個重要的措施:一是塑造一批志高才雋的士女;二是極力展示西蜀歷史與中原歷史之一致性。第一點已見上文,無須再述。第二點則稍作闡說。關于巴國之創世歷史,《華陽國志》分別說:“巴國遠世,則黃、炎之支封,在周則宗姬之戚親。”關于蜀,又云:“蜀之為邦,天文則井絡輝其上……故上圣,則大禹生其鄉;媾姻,則黃帝姻其族;大賢,則彭祖育其山。”一般理解這是常璩強調巴蜀與中原的密切關系,進而體現他的大一統思想。這自然是非常合理的解釋。但我們必須看到常璩此舉的另外一個意圖——通過拉近與中原歷史之關系,來體現巴蜀歷史之久長與優越。有如《離騷》“帝高陽之苗裔兮”在承認自己是顓頊后裔中,來提升自己出生之高貴,《華陽國志》以拜服炎黃文化之低姿態,展示了巴蜀文化之優越感。帶著這種優越感,巴蜀士女包括常璩就能夠以主人的身份,心安理得地在司馬氏所建立的中原政權中享受應有的待遇,并且進一步向來自東吳的士眾炫耀示威。雖然從歷史記載看,他們并沒有達到與中原人物分庭抗禮的實力,但越是這樣,他們越要竭力地顯示這一點。所以,絕對不能把常璩撰寫《華陽國志》理解為他進取受挫后的下策之舉,其實正是他以另一種方式的積極挺進。任乃強先生說:“常璩此書,純用中原文化之精神,馳騖于地方一隅之掌故,通其痞隔,暢其流灌,使中土不復以蜀士見輕,而蜀人以不復以中土為遠”,十分精到地揭示了《華陽國志》的撰寫目的。而且就實際的效果看,《華陽國志》之出現,遠比常璩在中原政權中為官做吏要明顯得多。這一點后文還將論及。

任乃強先生所說“江左重中原故族”之江左,確切地說應該指地理意義上的江左地區,而非江左的人士,所謂江左重中原故族,則指已經南渡到江左的東晉朝廷比較重視中原世家大族。就現實情況看,原來出自東吳的人士,在司馬氏晉朝政權中同樣也是不受待見的。周一良先生《魏晉南北朝史札記》“西晉王朝對待吳人”曾有集中的論述[25]。就《世說新語》的記載,即可看到這樣的咄咄怪事:吳郡蔡洪太康中舉秀才入洛,洛中人居然謂“君吳楚之士,亡國之余,有何異才,而應斯舉”[26];位為小都督的孟超,居然敢公然斥罵身為河北大都督的陸機為貉奴,全然不顧張華曾稱征吳之功績,在獲得陸機、陸云這二俊。處在這樣的艱難環境下,東吳有為人士紛紛進行了抗議和挑戰。陸云“初入洛,不推中國人士”[27];《世說新語·賞譽》載:有問秀才:“吳舊姓如何?”答曰:“吳府君圣王之老成,明時之俊乂。朱永長理物之至德,清選之高望。嚴仲弼九皋之鳴鶴,空谷之白駒。顧彥先八音之琴瑟,五色之龍章。張威伯歲寒之茂松,幽夜之逸光。陸士衡、士龍鴻鶴之徘徊,懸鼓之待槌”[28];葛洪著《抱樸子》,對吳人強學中國(中原)人之語言書法等予以辛辣譏刺[29],《審舉篇》則直接表達吳人之不平:“江表雖遠,密邇海隅,然染道化,率禮教,亦既千余載矣。往雖暫隔,不盈百年,而儒學之事亦不偏廢也。唯以其土宇偏于中州,故人士之數不得均其多少耳。及其德行才學之高者,子游仲人之徒,亦未謝上國也。昔吳土初附,其貢士見偃以不試。今太平已近四十年矣,猶復不試,所以使東南儒業衰于在昔也。”[30]這相當于郁積多年之后的深沉吶喊和公開反抗!

入晉吳人與久居中原的北人之間的明爭暗斗,在兩晉特別是西晉時期表現在政治、文化的各個方面,即使是同屬于一個集團之內的南人與北人也在彼此較權量力。“文章二十四友”中代表北人的潘岳在《為賈謐作贈陸機》中寫到:“南吳伊何?僣號稱王。大晉統天,仁風遐揚。偽孫銜璧,奉土歸疆。”[31]在蔑視孫吳中暗含對陸機的攻擊。而陸機《答賈長淵》則毫不示弱地指出:“爰茲有魏,即宮天邑。吳實龍飛,劉亦岳立。”[32]將吳、蜀與魏并列,顯示了重魏亦不得輕視吳、蜀之高傲姿態。

被張華稱為“二俊”之一的陸機,在其言談和詩文中屢屢表示其家族之不凡以及入晉之后之不公,《世說新語·言語》:“陸機詣王武子,武子前置數斛羊酪,指以示陸曰:‘卿江東何以敵此?’陸云:‘有千里莼羹,但未下鹽鼓耳!”[33]《世說新語·方正》:“盧志于眾坐問陸士衡:‘陸遜、陸抗,是君何物?’答曰:‘如卿于盧毓、盧珽’。”[34]面對中原及北方不遜之人的惡意挑釁,絲毫也不退縮。陸機在與陸云、顧彥先、孫顯世、夏明義等東南文士的贈答詩中,也情不自禁地熱情歌頌對方以及東南士族,比如《贈弟士龍》曰:“于穆予宗,稟精東岳。誕育祖考,造我南國。南國克靖,實繇洪績。”[35]《贈顧令文為宜春令詩》:“藹藹芳林,有集惟岳。亹亹明哲,在彼鴻族。”[36]《贈武昌太守夏少明》云:“穆穆君子,明德允迪。拊翼負海,翻飛上國。”[37]有學者就認為,東南士族群體贈答詩表現了生活在北方社會中的東南士族群體的南人意識[38]。

但與其他一些東南士人主要是表達出身不俗以及在北方的不公待遇不同,陸機還更多地以實際行動,實施了他希圖振興邦族的宏偉計劃。《晉書·陸機傳》記載:陸機“好游權門,與賈謐親善,以進趣獲譏”[39],時人以及史書作者其實并沒有真正理解陸機的動機,以他的出身,對賈謐輩,甚至他后來投靠的趙王倫,都不會高看一眼,而之所以采取了如此不為人齒的舉動,就是希望借助這些人的勢力,在西晉政權中打造出東南士人的一片天地,具有很強烈的家族與地域擔當使命感。這當然體現了很明顯的功名意識,但絕不能以一般意義上的功名視之。這里稍作拓展:太子洗馬一職在一些有政治抱負的人心目中是沒有什么吸引力的,《晉書·桓玄傳》載:桓玄年二十三,始拜太子洗馬,“時議謂(桓)溫有不臣之跡,故折(桓)玄兄弟而為素官”[40]。可見當時就視太子洗馬為有職無權的素官,官拜此職不是重用而恰好是一種限制和貶抑。因此,西蜀李密不愿接受晉朝的征聘除了要孝養祖母,也許就有對太子洗馬不感興趣的因素。但對于陸機則不一樣,他認為這仍然不失為接近權力中心的最佳機會。盡管他做愍懷太子洗馬時的主要表現,就是在太子主持的飲宴時奉命作詩。在自己奮力爭取的同時,陸機還積極引納戴淵、楊彥明等東吳人士進入北方社會,組建具有很強政治意味的南人集團[41]。不但如此,陸機也寫了關注政治事業、關心治國方略類的文章,如《五等諸侯論》《辯亡論》《漢高祖功臣頌》等,其參政議政的心機一露無余。劉勰《文心雕龍》認為“陸機《辨亡》,效《過秦》而不及,然亦其美矣”[42],恐怕也包含著這層理解。

西蜀士人進入晉朝之后的顯晦榮辱情形,史書記載不多,但《華陽國志·后賢志》在盛贊文立等人“實西土之珍彥,圣晉之多士也”之后,突然筆鋒一轉,道出了西蜀士人在晉朝被屈抑的現實:“徒以生處限外,服膺日淺,負荷榮顯,未充其能。……美志不遂。”[43]看來,他們與東吳士人一樣,在中原也遭受了極不公平的待遇,以司馬氏為代表的中原勢力并沒有完全接納他們。所以,在司馬氏利用曹魏的力量討平了西蜀、東吳之后,魏蜀吳三國在政治軍事上的三足鼎立局面基本結束,而文化和心理上的較量才剛剛開始,并且在相當程度上開啟了中國歷史上長期的南人與北人、南方與北方的對峙態勢,用“后三國時代”來概括東西兩晉的文化態勢,是基本成立的。通常所說“后三國”指東魏、西魏和南朝梁,仍指三個政權,而本文所說“后三國”則是晉朝政權下由魏蜀吳而來的中原、西蜀、東吳文化之爭。

在這樣的三方角力情勢下,常璩沒有像陸機那樣直接參與政權爭斗中,而是采取了編撰巴蜀地方歷史、顯示巴蜀文化優越的方式,并且更多地吸收晉朝“以孝治天下”觀念,在《華陽國志》中展示出一個又一個孝士烈女形象。甚至為了突出這種形象,不惜對人物事跡進行筆削和潤飾。利用撰寫史書之機而掌握文化話語權特別是顯示其邦族文化的優越性,在這一點上,常璩與陸機又是非常一致的。陸機不僅撰修、參編了《三祖紀》《晉紀》,還參加了晉史限斷。陸機《三祖紀》《晉紀》今已不存,難窺其貌,但以理推之,對東吳之美化當不在《華陽國志》美化西蜀之下。

四、私修《華陽國志》與官修《晉書》不同的閱讀效果

《華陽國志》是常璩在后三國時代文化較量中,秉持強烈的邦族地域意識而完成的地方史書,作者常璩的主觀意志及個性情緒,在書中得到了淋漓盡致的反映。于是,讀《華陽國志》就能夠感受到常璩個人的存在。當然,這樣個性化色彩非常突出的史書,其記事的真實程度也隨之受到人們的質疑。劉重來、徐適瑞主編的《〈華陽國志〉研究》稱《華陽國志》體現了實事求是秉筆實錄的精神,并且還與司馬遷《史記》有關楚國派莊蹻討伐南中夜郎事作比較,以此說明《華陽國志》的記事更準確可靠[44]。但即使如此,我們也不能就此理解為《華陽國志》沒有任何個人的主觀成分。說常璩寫史是嚴謹認真的,這是無可置疑的,但說他寫的歷史就是原原本本的史實,則是需要斟酌的。就我們參照《晉書》而對《華陽國志》陳壽、李密等人傳記的書寫所做分析,基本可以看出常璩一定是做了選擇取舍的,就連聲稱常璩秉筆實錄的《〈華陽國志〉研究》,也不得不承認其“取材有方”[45],既然出現了“取材”,當然就存在選擇和取舍,而一旦有了選擇取舍,則無論如何,也不能再是完完全全的照本實錄。這一點在前文所引顧頡剛先生的分析中已經道明,無需再論。

再看本文主要依靠的參照體《晉書》,我們不能說它的記事就一定非常準確可信。但比起《華陽國志》這樣地方人物私修的地方史,主持編修和主纂的房玄齡、褚遂良、許敬宗等人則已經沒有什么必須堅持的主觀傾向,而且是多人參與,會相互制衡,可以在很大程度上以相對超脫的姿態來靜觀四百年前的歷史風云,因此就主觀態度而言,個性化的成分就會減少很多。因此,同樣是陳壽、李密,在《華陽國志》中就比較完美光鮮,而在《晉書》中則更加立體多面。從人物的現實表現來理解,我們更愿意相信《晉書》的記載更符合史實(1)中華書局編輯部在吳則虞先生點校本《晉書》之“出版說明”中,稱唐修《晉書》主要用臧榮緒《晉書》為藍本(北京:中華書局,1974:2.),而山東師大王超碩士論文《臧榮緒與〈晉書〉研究》則通過敘事及文字的比較,認為臧榮緒《晉書》實際上吸收借鑒了王隱、虞預、朱鳳等人的《晉書》以及何法盛《晉中興書》(第17-82頁),所以,唐修《晉書》在史料及記人敘事方面,其實是屬于一個系統的。。這也就是我們由此出發,認為《華陽國志》有主觀加工之嫌疑的基本根據。

然而,《晉書》這種看似客觀的做法,相應也帶來了閱讀趣味的嚴重褪減。梁啟超就認為“《晉書》所以不饜人望者,以其修史年代與本史相隔太遠,而又官局分修,無人負責也”[46],他雖然在這里沒有直接挑明《晉書》因為超脫于晉代史實、成于眾手而致使其缺少個性和靈趣,但在同書的另一處,他卻說:“既無從負責,則群相率于不負責,此自然之數矣。坐此之故,則著者之個性湮滅,而其書無復精神。”[47]看來,《晉書》之無個性、無精神因而無趣味,正在于它是成于眾人之手。那么,《晉書》又缺少什么精神呢?梁啟超認為就是司馬遷那樣的“究天人之際,通古今之變,成一家之言”的歷史寫作精神,甚至為了體現這種精神而不惜忍辱發憤、含垢藏疾[48]。《史記》之所以為世代所共讀,被魯迅贊譽為“史家之絕唱,無韻之離騷”,就是因為它是司馬遷的私修史書,有司馬遷的個性及明確的修史宗旨在里面。

在有傾向、有個性的歷史著作和無傾向、無個性的歷史著作之間,到底該選擇哪一種,不同的讀者可能會做出不同的回答——視歷史著作為科學的歷史學家估計更喜歡前者,而不以歷史為事業的人則或許更喜歡后者,因為后者往往更有趣。英國思想家羅素就說過:“歷史著作必須不僅使那些由于某種特殊原因而希望知道某些系統的歷史事實的人感興趣,而且使那些以讀詩歌或讀好小說的態度去讀歷史的人,都感到興趣。這就首先要求,歷史學家對他所敘述的事件和他描述的人物應該懷有感情。當然,歷史學家不應該歪曲事實,這是絕對必要的;但要他不偏袒他著作中所敘述的沖突和斗爭的某一方,則并無必要。一個歷史學家對一個黨并不比對另一個更為偏愛,而且不允許自己所寫的人物中有英雄和壞人,從這個意義上來說的不偏不倚的歷史學家,將是一個枯燥無味的作家。如果要讓讀者感興趣,就必須允許他在戲劇性的事件中有所偏袒。”[49]在他看來,面對一般性讀者的歷史著作,就應該懷有一定的主觀情緒甚至偏袒傾向,從而引起讀者的更多閱讀興趣。《陳情表》作為以情動人的千古名篇,使李密也成為孝感天地的形象代表,他為了孝養祖母而寧愿辭謝朝廷征聘,也給世人留下了淡于仕進的深刻印象。這樣的效果是如何形成的呢?《陳情表》善于陳情甚至造情,固然是最直接的內在因素,《華陽國志》對李密事跡的傾向性表達顯然也發揮了非常重要的引導作用。梅吉爾說:“如果一種傳統對它自身的正當性很有信心,其擁護者就不大可能會去求助于記憶;相反,當需要為傳統辯護的時候,他們通常求助于非主觀的因素——求助于經典著作,求助于一套哲學或宗教真理,求助于所謂的歷史事件,求助于現存的制度結構。一種穩固存在的認同幾乎不需要對記憶做出明確的、主題化的訴求。”[50]普通歷史閱讀者一方面對同屬于經典著作的《華陽國志》和《晉書》都十分依賴,但另一方面,綿延千年的忠孝傳統的堅定認同感,又引導他們更愿意相信堅定維護孝心孝道的《華陽國志》。我們這里雖然缺乏很直接的確鑿證據,不過就實際的認識效果而言,對于李密其人,人們可能更多地閱讀并接受了來自有個性的《華陽國志》的啟發,而不是《晉書》的暗示,盡管后者的記事態度也許更為客觀。

五、地方史志的原始編修旨趣

梁啟超《中國近三百年學術史》云:“晉常璩《華陽國志》為方志之祖,其書有義有法有條貫,卓然于著作之林。”顧頡剛先生也說:“中國現今存在的最老的地方志,據我們看來,是晉常璩之《華陽國志》。”[51]《華陽國志》作為地方史志的早期型范(2)張世昌《〈華陽國志〉研究》將《華陽國志》概分為載地、載物、載史、載人四部分,并稱:“《華陽國志》可說是將歷來方志只偏頗于載史或載地的現象,做了一次完整的結合。”(潘美月、杜潔祥主編.《古典文獻研究輯刊》六編第十六冊《〈華陽國志〉研究》,臺北:花木蘭文化出版社,2008:139.),與宋以后流行的以門目體為基本結構的地方志相比,當然有很大的差異,但它所體現的一些寫作精神及特點,卻一直為地方史志寫作所繼承。

首先就是在載人載事方面,對官修國史作出重要的補充。前文說過,官修國史不可能對人物的行為做非常仔細的記述,而比全面記載一個人的言行更不現實的,是記錄歷史上的所有人物。那些未被國史記錄的更多屬于地方性的人物,自然只能依賴地方史志去反映。同樣的原因,國史既無篇幅也無能力去記錄大量發生在地方上的事件,這些內容仍然主要依靠地方史志去完成。梁啟超先生曾云:“陳壽《三國志諸葛亮傳》記亮征南事僅得二十字耶?然常璩《華陽國志》則有七百余字,吾儕所以得知茲役始末者,賴璩書也。”[52]說的正是這個情況。而《〈華陽國志〉研究》認為《華陽國志》關于楚國派莊蹻討伐南中夜郎事的記事比《史記》更準確,則并非因為司馬遷主觀上不愿意做到準確,而是因為客觀上不具備這樣的條件。這些因為現實原因而給地方史志留出的寫作舞臺,在常璩《華陽國志》中得到了淋漓盡致的展示,從而在客觀上為其向中央文化趨攏提供了有效的空間。也正是在《華陽國志》等早期地方史著的啟發下,后來的地方志都以寫地方而為中央服務作為自己的神圣職責。鞏帝疆在乾隆《正寧縣志》后跋中說:“后之省方問俗者,其以茲志為實錄也。”

既然大量的地方性人物,要依賴地方史志來補充記載,地方史志就可以借此對如何記載人物進行特殊的考慮。為劉知幾等人所強烈抨擊的“矜其鄉賢,美其邦族”,以至于談節孝則美不勝收,志名流則率多牽附等詬病,在實際編修中,幾乎成了人們奉為圭臬的不替法寶。《華陽國志》有意改造地方人物以優化地方歷史文化已為不爭事實,尚未見于《華陽國志》而在后來地方史志中大行其道的八景書寫,也很能說明問題。章學誠、魯迅等曾對八景現象大加聲討,大家也都知道,無論是當地人口傳的還是方志中筆錄的八景,大部分都是附會想象出來的。可是,為什么大家明知是附會想象的產物,卻仍然不遺余力地熱衷迷戀呢?原來,八景對于消除人們對身邊環境的疲勞甚至厭煩,進而增加對鄉邦的深厚感情,具有無可替代的審美意義。同治(河北)《廣宗縣志》編者于“宗城八景”所加按語云:宗邑一望平衍,東尤積沙,故無一景,安從八乎?然民淳土秀,地以人靈。茍能現前取足恒景,頓成異觀,故不必探九嶷、陟五岳而后快登臨之美也。[光緒]《新續略陽縣志》所錄余益樞《黑河八詠序》也云:借以解一日之嘲,并使后來者不至望此間而生畏。這種試圖通過美化鄉土環境而安慰鄉人心理的做法,雖然違背寫實原則,卻符合文化審美精神,因此即使有虛化不實成分,也是值得努力營造的。

此外,我們在地方志中也經常可以讀到一些并非屬于地方性的詩文作家和藝文作品,這些作家和作品更多見載于官修國史類的著作,而當它們同時出現于某地方志時,一方面是他們確與該地方有關,另一方面則是為了增加該地方的歷史和文化權威性,甚至是為了顯示該地歷史與文化的重要性。雍正十一年《朔平府志》和雍正十三年《朔州志》所收錄的北朝樂府民歌《敕勒歌》,其中第二句為“天似穹廬蓋四野”,有異于通行之本所見“天似穹廬籠蓋四野”。文字之多少固然就是各地流行的實際狀況,而兩部志書中如此采錄,從版本文獻學的角度,是保留或生成了一種新穎的文本形制,從文化話語權力再生產的角度,則不能不令人想到其希望有一天能引起高層和中央關注的用意,此即地方史志的作者們一再追求的“圣天子采風問俗,藉以當太史之陳”[53]。清人陳洪疇《重修陽朔縣志敘》對此有更詳盡的論述,他說地方志“窮山水之聚落,訪人物之從來,互相斟酌,就中損益,相次為編,捐俸剞劂,以備圣天子撫圖出治,采歌謠,詢疾苦,施仁育德,惠此黔黎,一披閱斯志,燎若指掌,而民中亦得據實以稽得失,考勸懲,明風俗之盛衰,表人物之臧否”。在他看來,地方史志雖然立足地方,卻始終著眼于中央朝廷。

矜美鄉土鄉賢,顯示邦族文化之優,這些正是《華陽國志》所突出反映的特質,因此《華陽國志》作為早期方志著作,其代表意義不僅僅在其較早出現,更在于它所創立的一種寫作精神與意趣。只不過,《華陽國志》處在各種文化激烈較量的后三國,其文化的使命意識更加強烈,身處偏遠一隅而向文化中央突進的意圖更加明顯。清朝陜甘總督劉于義指出,編纂《甘肅通志》的意義在于“俾甘肅一區聲明文物度越漢唐,而與神農、黃帝、顓頊、堯、舜、大禹數圣人先后經營之跡若合符轍”[54],說明生長于地域的地方史志最終還是指向維護全局和統一的目的。梁啟超則進一步概括指出:“蓋以中國之大,一地方有一地方之特點,其受之于遺傳及環境者深且遠,而愛鄉土之觀念,實亦人群團結進展之一要素。利用其恭敬桑梓的心理,示之以鄉邦先輩之人格及其學藝,其鼓舞濬發,往往視逖遠者為更有力。”[55]正是在以《華陽國志》為代表的一大批看似偏狹的地方史著作用下,中華歷史及文化才實現了多元而統一的良好態勢。