居民膳食行為、營養知識及態度調研報告

◎ 郭思宇,王 欣,熊心宇

(武漢輕工大學食品科學與工程學院,湖北 武漢 430023)

隨著社會經濟的不斷發展,我國居民生活水平得到了顯著提高,但由于營養知識的匱乏,飲食結構的不均衡,導致人們營養不足或營養過剩,使我國的慢性疾病發病率大幅度上升。本調查報告旨在發現居民飲食中存在的不足,并為引導居民采取更加健康飲食的方式、構建平衡膳食的知識體系提出建議。,

1 材料與方法

1.1 調查對象

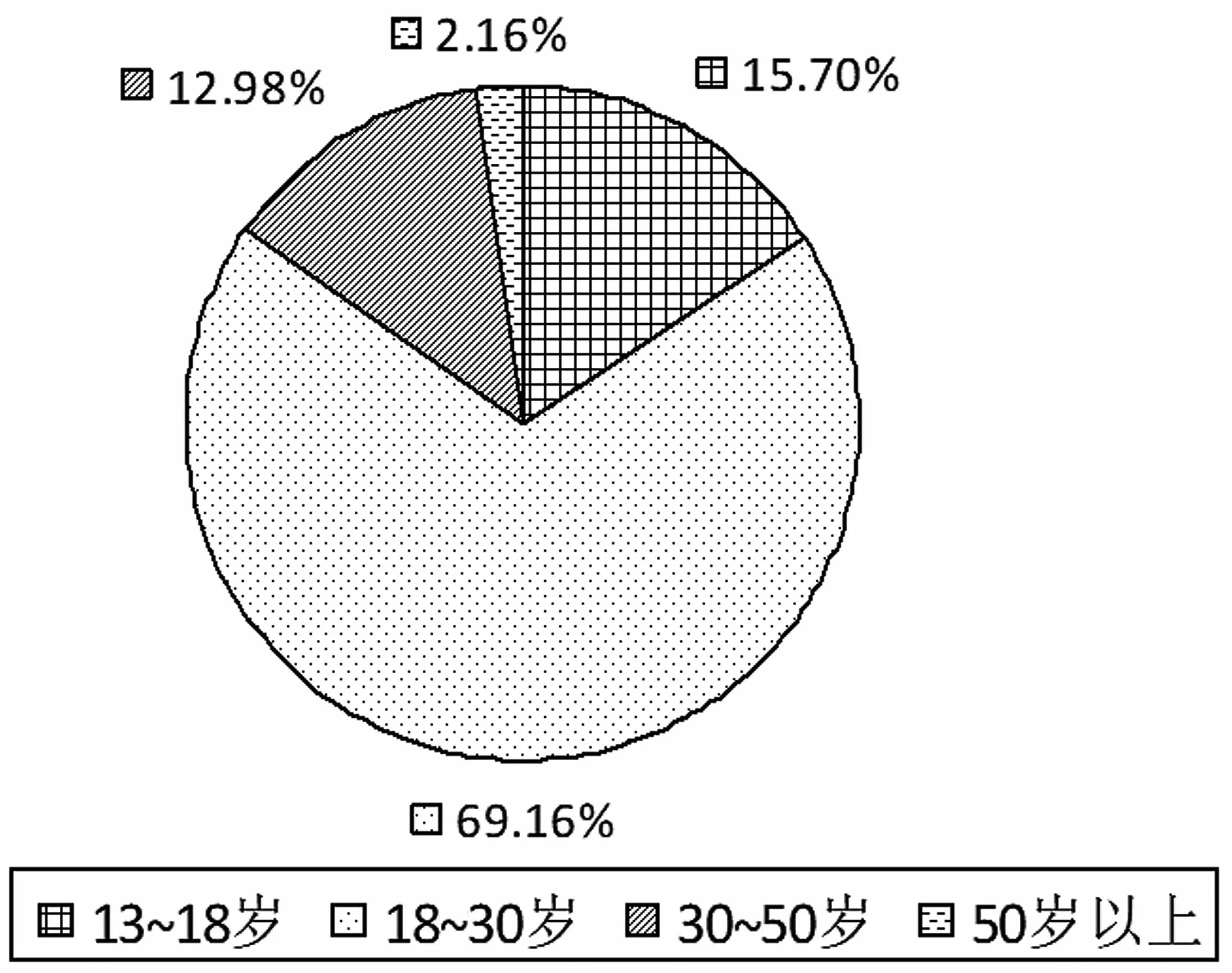

本次調查對象為全國22 個省、5 個自治區、4 個直轄市共計10 304 人。共計發放問卷10 304 份,回收問卷10 304 份,有效回收率100%。圖1 數據顯示,調查對象的年齡段以19 ~30 歲的青壯年為主(69.16%),其次為13 ~18 歲的青少年(15.7%),其他年齡段也均有占比。其中,男性4 860 人,占比47.17%,女性5 444 人,占比52.83%。

1.2 調查方法

采用分層多級隨機抽樣方法,在每個市抽取2 個主城區和2 個遠郊區,利用問卷星設計調查問卷,篩選出居住地為該區域的學生,通過他們向居民發送問卷鏈接,最后對問卷星自動計算和統計的數據進行總結。問卷內容主要為珍惜糧食意識,對膳食結構、營養知識的了解情況以及對食品資訊的態度等。

圖1 調查對象不同年齡段的占比圖

2 結果與分析

2.1 節約糧食行為未落實到位

盡管我國糧食連年豐收,但在全球糧食安全危機持續加劇的背景下,仍然需要節約糧食、制止浪費行為。調查顯示,近半數(43.19%)的居民并不了解浪費糧食會引發糧食危機,甚至會消耗耕地和淡水資源,造成環境污染。為響應國家號召發起的“光盤行動”被人們普遍知曉,但參與調查的人中僅有23.92%的居民能夠每餐堅持執行“光盤行動”,舌尖上的浪費仍然存在。中餐講究色香味俱全,追求豐盛,餐飲業中食物的分量也在逐漸增大,甚至廣告營銷中都是以堆得滿滿的食物來吸引消費者的目光,居民對飯館菜量、自己食量的誤估會造成不必要的浪費,浪費會引發溫室氣體排放量增加、環境破壞等問題,但居民對于這些問題造成的后果無切身體會,從而淡化了一系列危害的嚴重性。長此以往,居民養成了浪費糧食的錯誤習慣。

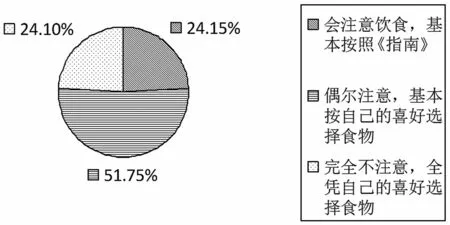

2.2 飲食受口味、習慣影響較大,食物多樣性有待提高

《中國居民膳食指南》(以下簡稱《指南》)針對2 歲以上的所有健康人群提出建議食物多樣、吃動平衡[1]。隨著社會的進步,人們的溫飽問題基本得以解決,身體健康成為人們關注的焦點,居民的膳食習慣是影響身體健康的直接因素。調查結果表明(見圖2),僅有24.15%的人會注意食物的多樣性,基本每天都按照設置的標準,控制自己的膳食搭配;51.75%的人每天的飲食基本以自己的喜好為主導,偶爾考慮到食物種類但對食物推薦攝入量不清楚;有24.1%人完全不注意膳食搭配,全憑自己的喜好選擇食物。調查對象的飲食習慣具有隨意化的特點,對食材的搭配與選擇受“南米北面”的文化和“南甜北咸東酸西辣”等口味、習慣的影響,膳食結構不均衡,食材選擇較為單一,食品多樣性有待提高。

圖2 膳食搭配情況圖

2.3 主食單一且以細糧為主

《指南》提出食物應多樣,并以谷類為主。谷類的種類繁多,有全谷物、薯類與雜豆類。在主食的選擇與搭配上,人們的需求和意愿也不盡相同。調查結果顯示,僅有21.44%的人將燕麥、綠豆、糙米等雜糧、粗糧融入日常飲食;超70%的居民主食單一,且均為細糧。這表明,只有少數居民能做到主食多樣且粗細搭配。細糧口感細膩,能夠滿足居民對食物口感的追求,這是居民選擇精制谷物作為主食的重要原因,但精細加工使細糧失去了豐富的維生素、礦物質、纖維素。長期食用精細糧食,會逐漸破壞身體正常代謝碳水化合物、脂肪、嘌呤的能力,增加慢性疾病發病率。

2.4 北方地區居民果蔬攝入不足,南方地區居民乳制品攝入偏低

新鮮蔬菜水果是平衡膳食的重要組成部分,富含各種維生素、膳食纖維和多種植物活性物質,對維持身體營養均衡、調節腸道菌群、抗氧化和抗衰老等有重要作用。《指南》推薦居民每天應攝入350 ~500 g 蔬菜,200 ~350 g 的水果。調查結果顯示,有70.23%的居民知道蔬果類要占一餐的1/2,蔬菜人均攝入量約為250 g·d-1,水果人均攝入量約為50 g·d-1,說明居民具有多吃果蔬的意識,但攝入量均低于推薦量。此外,了解奶制品和豆制品攝入量知識的居民僅占31.7%,可知居民對奶制品和豆制品不夠重視,沒有把奶制品和豆制品當作每日必須攝入的食物。果蔬攝入不足現象主要集中在北方地區,尤其在冬天,北方地區干旱缺水、氣溫低、光照弱及病害多,蔬菜產量低、品質差,居民蔬菜、水果攝入不足,飲食以谷類、肉類為主。而南方地區氣候溫和,降水豐富,食物來源多樣化,季節差異性不大,一年四季蔬果豐富。但南方畜牧業不發達,乳制品攝入較少。

2.5 動物類蛋白消費過多,且以畜肉為主

蛋白質作為人體所需的重要營養物質之一,每日建議攝取總量是55 ~56 g。而魚類、畜肉、禽肉和動物內臟等蛋白質含量比較豐富的食物中更是富含人體自身不能合成的8 種必需氨基酸,它們與身體的成長發育密切相關,《指南》建議每天攝入魚蝦類50 ~100 g,畜禽肉類50 ~75 g。但調查結果顯示 (圖3),在眾多蛋白質來源中,居民選擇畜肉的占比最大,新疆、內蒙古及青海地區的大部分少數民族更是以動物性食物為主食,喜吃牛羊肉[2]。由于目前谷物飼養的動物體內脂肪含量及不飽和脂肪酸含量相對較高,因此,食用過多的紅肉或肥肉會增加高血脂與心腦血管疾病風險,增大肥胖、糖尿病、高血壓和動脈粥樣硬化等疾病的患病率。肉類、蛋類、豆類和奶類食品都是優質蛋白質的主要來源,居民應該適當增加魚類、豆類食品。

圖3 居民膳食中蛋白質的來源圖

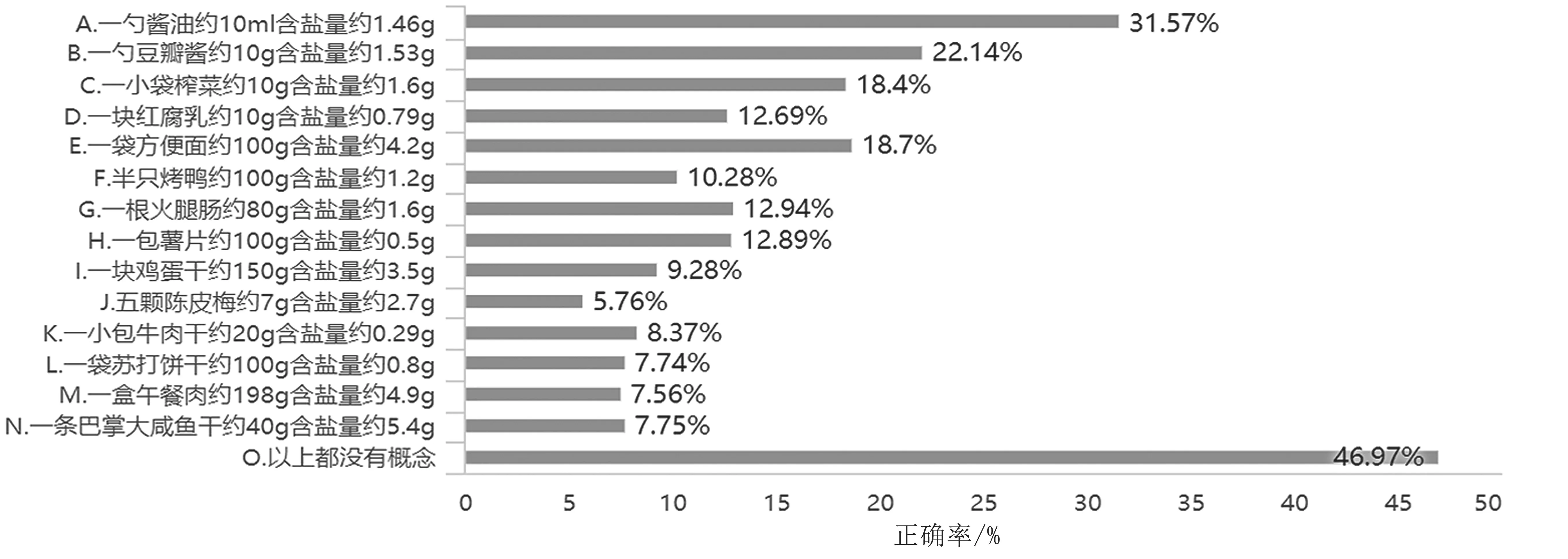

2.6 每日食鹽攝入量超標

食鹽是餐桌上最常見的調味品,成人每天攝入的食鹽建議不超過6 g。問卷中列舉了常見食品的含鹽量(見圖4),超過40%的居民對題中各類常見食品的含鹽量沒有概念,居民對醬油、豆瓣醬的含鹽量最了解,占比為31.57%和22.14%,但對其他食品的含鹽量知識匱乏。這表明居民對食品含鹽量的了解多數停留在調味品,而對加工食品的含鹽量了解甚少。過多的鹽攝入會增加人們罹患高血壓的風險[3],同時高鹽飲食還會對心、肝、腎細胞造成損傷,引發心腦血管病變、加重腎臟負擔、影響肝臟的正常代謝功能[4],因此控鹽減咸刻不容緩。

圖4 對常見食品含鹽量的了解情況圖

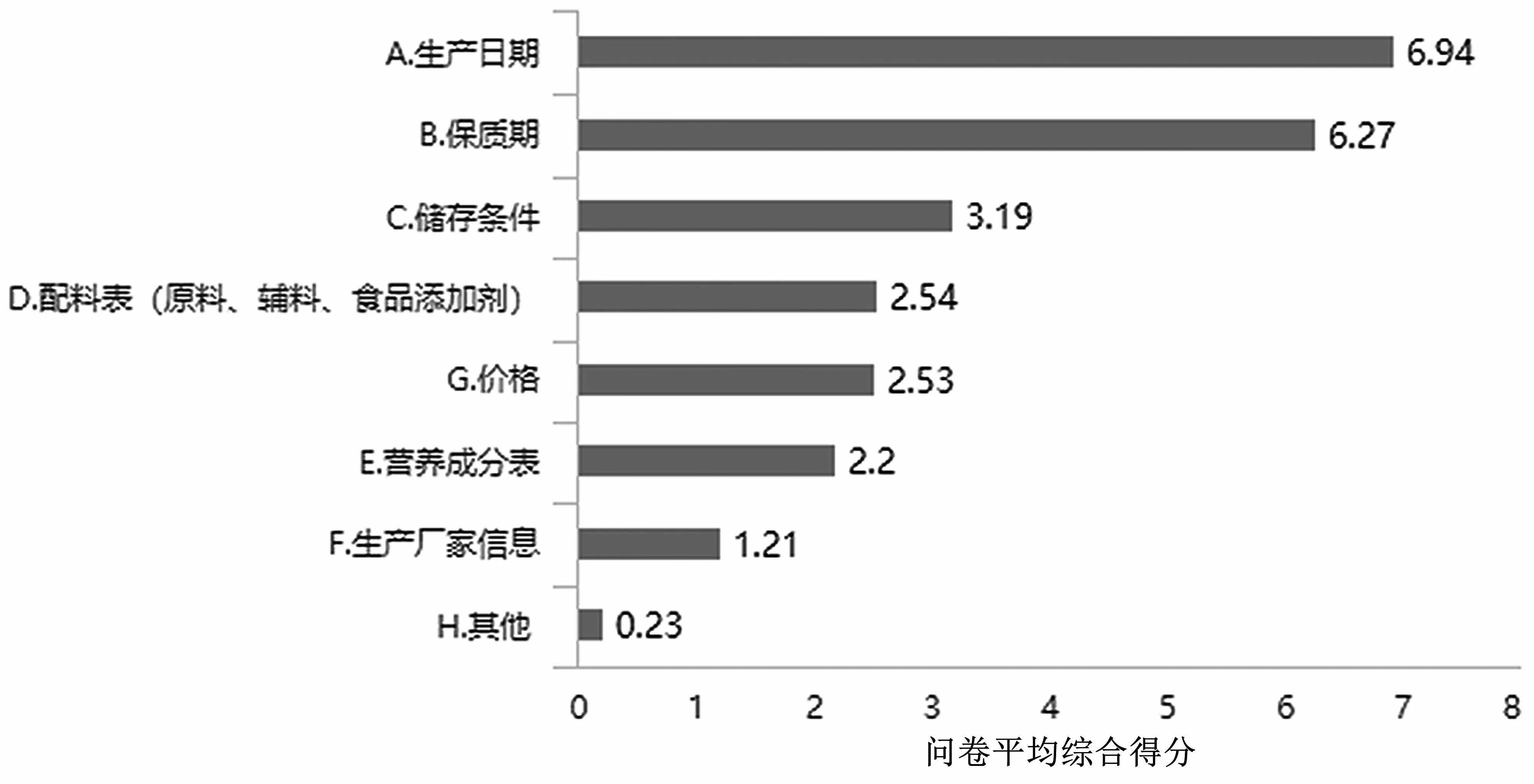

2.7 居民讀懂食品標簽的能力不足

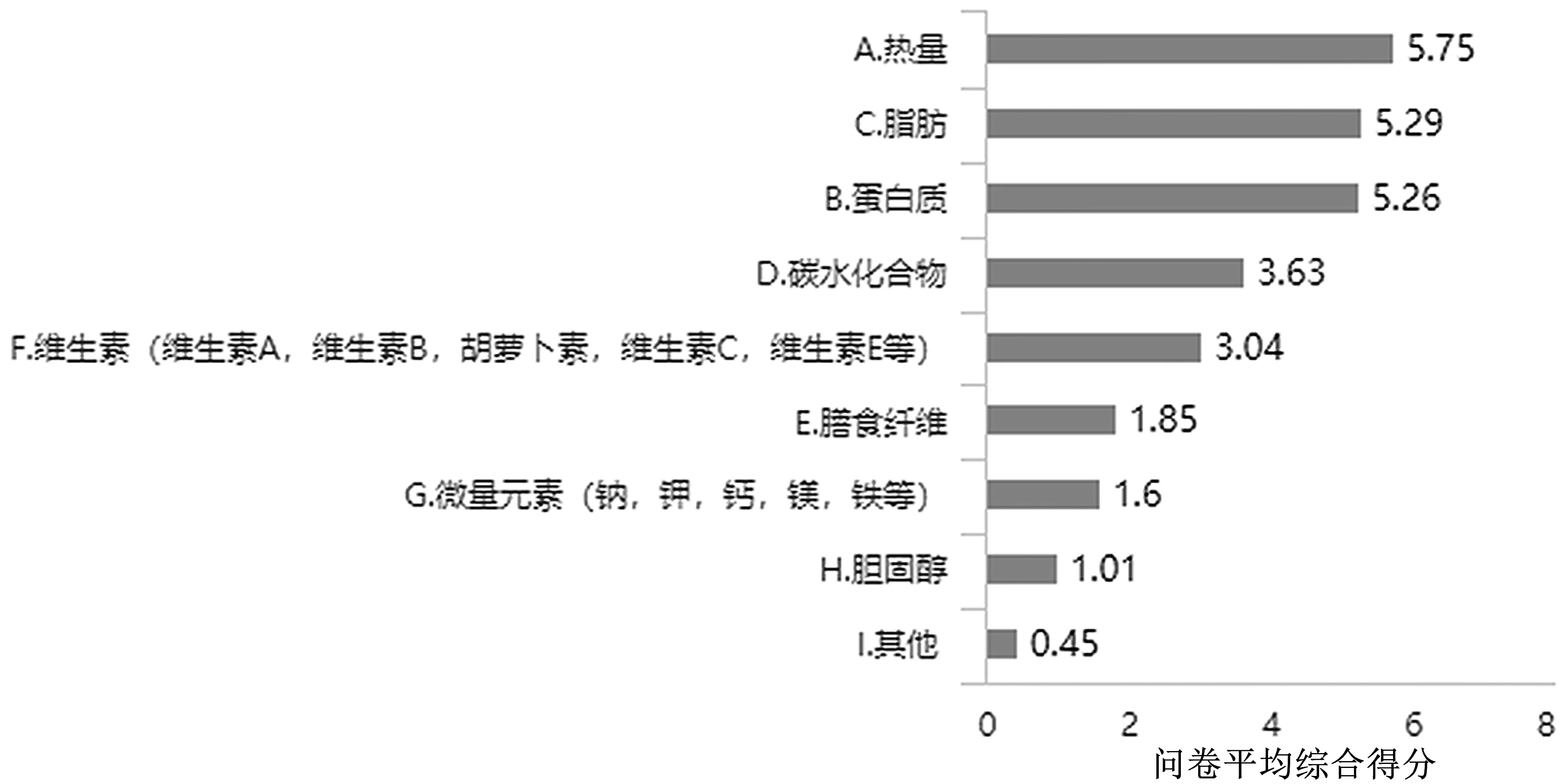

食品標簽是指預包裝食品容器上的說明,其內容具有真實性、科學性、直接性,消費者在選購時應仔細閱讀。調查顯示(見圖5、圖6),居民最關注食品的生產日期和保質期,生產廠家的關注者較少。營養成分表中,熱量是居民最關心的屬性。由此可知,大多數居民閱讀食品標簽模糊且浮于表面,關注并計算各類營養成分含量的意識不強,缺乏進一步的分析,不能準確判斷食品的營養價值。

圖6 對營養成分表中各成分的關注情況圖

2.8 食品資訊的受關注度較高,養生推文的真實性存在質疑

調查結果顯示,主動關注食品安全資訊的居民有70.38%,但只有26.77%的人會密切關注并了解食品安全方面的問題。因此,大多數居民會主動關注食品資訊,但很少通過食品新聞了解事件的深層原因,學習相關營養知識。對各大平臺推送的健康養生類文章,近九成的人群不能堅定相信內容的真實性與科學性。這表明居民無法辨別網絡信息的可信度,盡管愿意了解更多健康飲食的知識,但由于知識儲備不足,缺少信息驗證渠道,而無法了解問題原因、明辨信息真偽。

3 建議

3.1 加強食品知識科普宣傳

在開展食品知識宣傳時,應根據不同性別、不同年齡、不同職業和不同受教育程度采取不同的教育形式,對于未成年人,除了家長、教師的正確引導,還可以通過“科普進校園”“合理膳食大賽”等活動,培養良好正確的飲食觀念。對于青壯年,可利用“三微一端”(微信、微博、微視頻,移動客戶端)的平臺進行宣傳,推送食品安全、合理飲食相關知識。對于老年人,考慮到他們對于手機等電子通訊設備不熟悉,應為他們提供特殊的學習科學知識的途徑,如社區集中組織教學、家人適當引導、安排志愿者到家中進行指導等,避免因不會使用電子產品而阻礙他們對健康飲食的追求。營養干預中居民行為的改變相比于知識增加更為不易[5],因此,在執行過程中應注意效果反饋,檢驗知識普及情況,以達到事半功倍的效果。

3.2 正面引導節儉健康飲食文化

崇尚節儉是中華民族的傳統美德,是需要世代相傳的文化財富。節儉健康飲食習慣的養成,需要居民長期堅持、落實和反復執行,也需要相關部門加大宣傳教育,使居民在日常生活中感受到節儉健康飲食的必要性。因此,推動節儉健康飲食可以從3 個方面進行落實:①要求餐飲業提供“標注食物重量”“不同分量”的菜譜,做好食品分量與定價合理性的把關,價格與菜量匹配,以適用不同食量、不同層次的消費需求,真正推行“光盤行動”。②要求餐飲服務人員積極與消費者互動,根據用餐人數,幫助評估所點餐食是否超量,及時提醒,減少浪費。③嚴格控制配送平臺刺激過度消費的營銷方式,杜絕設置過高起送價刺激最低消費,造成不必要的浪費,平臺應正確引導消費者科學點餐、理性消費。

3.3 建立科學可信平臺

居民由于知識體系不全面、被錯誤資訊影響等問題而造成飲食不均衡,通過知識科普營造健康飲食、節糧惜糧的環境后,建立科學可信的查詢平臺供居民查缺補漏、記錄飲食顯得尤為重要。平臺應提供膳食搭配、知識科普、問答專區功能,通過輸入居民基本身體信息與特殊需求,智能設計食譜(如每天每種食物的重量及各種營養物質的占比),查詢營養知識,安排專業人士對相關問題進行答疑解惑。

4 結語

在本次調查中,人們對基本的飲食營養知識掌握程度仍處于較低水平,而人們對重要的基本營養保健知識的缺乏需引起重視。隨著人們生活水平的顯著提高,飲食結構也出現了一些問題,居民由之前高纖維、清淡的飲食習慣轉為更多的去選擇精加工、高糖高油的食物,再加上飲食不規律、熬夜酗酒等諸多不良習慣的出現,久而久之,將造成膳食纖維攝入不足、必需營養元素的缺乏等問題,增加腸道負擔,增加心腦血管疾病等慢性病的患病風險。相關部門以及相關人士應迅速采取措施,滿足居民了解、學習營養知識的需求,普及科學的營養知識,建立科學可信的查詢平臺,加大食品監管力度,采取多種方式引導發展更健康的當代飲食文化,從宣傳、教育、監督各方面滿足人們對健康飲食的需求。