大學生奶茶知識、態度和行為(KAP)調查

◎ 張 棟,那立欣,羅盈怡

(上海健康醫學院,上海 201318)

奶茶是一種奶和茶的混合式飲品,最早起源于我國內蒙古、西藏等地,當地的居民將茶磚和奶加鹽熬制,做成咸奶茶,起到御寒、充饑、解乏的作用,這被認為奶茶的鼻祖。而現在提起奶茶,大家多會想起遍布大街小巷的珍珠奶茶、絲襪奶茶,它們都屬于甜奶茶。15 世紀,茶葉傳入印度,印度人把茶葉切碎加奶和丁香粉、肉桂等香料烹煮,使茶香和奶香相融。據推測,這就是現代甜奶茶的雛形。事實上,如今市面上銷售的奶茶飲料和上述兩種奶茶都不相同,無論從口感還是成本的角度出發,很少再用牛奶和茶葉調制[1]。可見,在營養方面也不及上述兩種奶茶,若長期過量地飲用更有可能對健康造成危害。近年來,有關飲用奶茶的負面報道更是屢見不鮮。

2017 年,上海市消保委對27 家奶茶店的51 件樣品開展比較試驗發現,有4 件樣品中反式脂肪酸含量較高,一杯奶茶中的含量達3.7 ~6.2 g。《中國居民膳食指南(2016)》建議,成人每日反式脂肪酸攝入量不超過2 g,若長期過量攝入會引發心血管疾病和肥胖等,還會影響兒童的生長發育[2]。2019 年,福建省消委會、福州市消委會針對現制現售奶茶開展比較試驗,試驗選取福州市20 家現制現售奶茶店40 件樣品,樣品主要針對銷量較大的珍珠奶茶,購買樣品規格均為大杯。比較試驗結果表明,4 款奶茶不含牛奶,14款無糖奶茶含糖量超過建議攝入量[3]。有報告稱,奶茶中“珍珠”的原料實為木薯淀粉、焦糖色素、山梨酸鉀,五顏六色的果脯、果肉等原料也并非真正的水果,而是由“果粉”加工而成的產品,全部添加了色素等成分。人工色素按照規定可用于高糖果汁飲料、碳酸飲料、濃縮果汁等,最大使用量為0.1 g·kg-1。如果人工合成色素添加量超過國家標準,則會對人體健康造成潛在危害。如果一天內頻繁飲用或同時食用多種色素含量不超標食品,會使人體在短時間內的色素攝入量增加,對健康造成危害的風險就會增大[4]。綜上所述,飲用奶茶存在著大大小小的危害,因此,近年來飲用奶茶的健康問題備受關注。

青年大學生是奶茶產品的主要消費人群[5],青年是國家的未來,青年人的健康問題也應當引起全社會的重視。本文旨在了解大學生群體的奶茶消費行為及其可能存在的問題,探索其影響因素并針對性的提出意見和建議。

1 材料與方法

1.1 調查對象

調查對象以上海醫學類在校大學生為主,并涉及山東、遼寧、江蘇、湖南和福建等全國19 個省市的在校大學生。

1.2 調查方法

采用滾雪球抽樣的調查方法,從2020 年11 月27日至2020 年12 月21 日,利用問卷星平臺開展為期近1 個月的問卷發放和收集。調查內容包括調查對象的基本情況、對奶茶的知識、態度和行為等。知識類題目共設8 題,每題1 分,滿分8 分;態度類題目共設3 題,每題1 分,滿分3 分;行為類題目共設5 題,每題1 分,滿分5 分。在各部分的賦分中,知識類答題分數越高,說明大學生在奶茶營養知識方面掌握情況越好;態度類得分越高,說明大學生對待奶茶的態度更偏向于營養方面;行為類的答題分數越高,說明大學生的奶茶飲用行為越健康。

1.3 統計分析

對調查所得數據用SPSS17.0 軟件包進行數據處理和分析,用非參數檢驗和二分類Logistic 回歸分析對總體的情況進行統計推斷。

2 結果與分析

2.1 調查對象總體情況

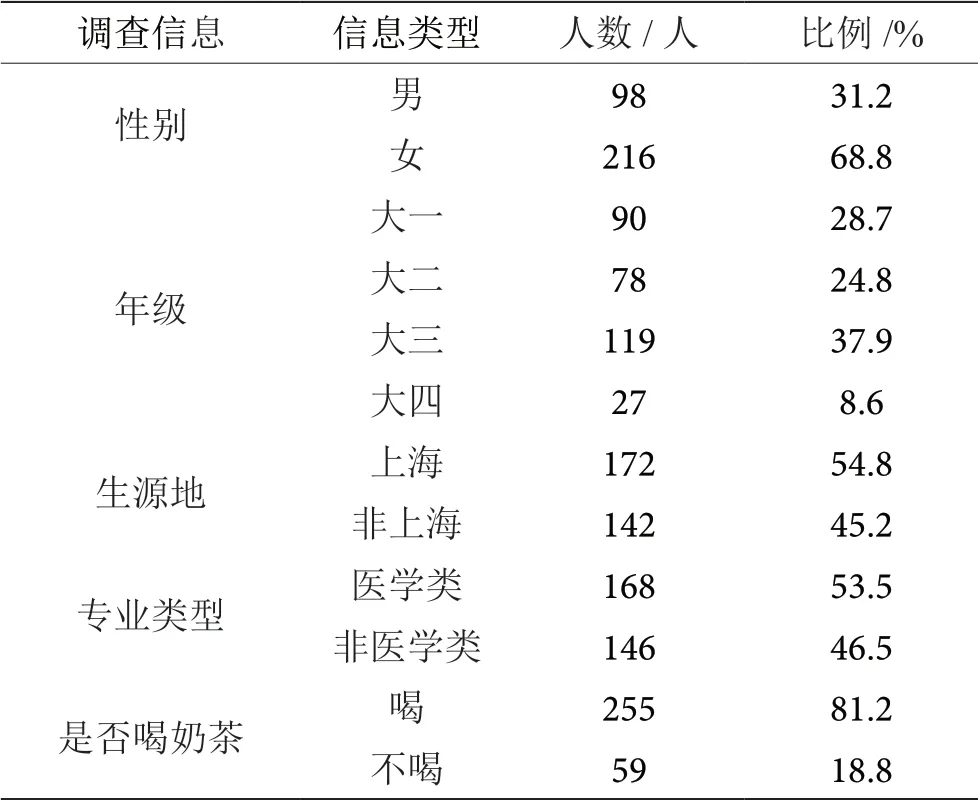

本次調查共收集到314 份問卷,有效問卷314 份,有效作答率為100%。調查對象基本信息見表1。

表1 調查對象基本信息表(n=314)

2.2 大學生奶茶飲用現況分析

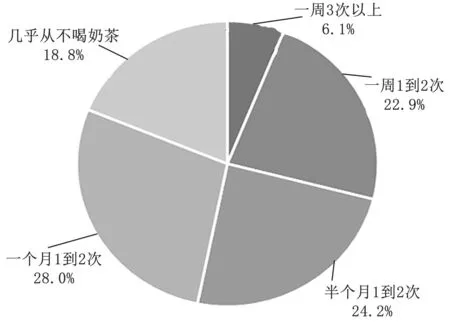

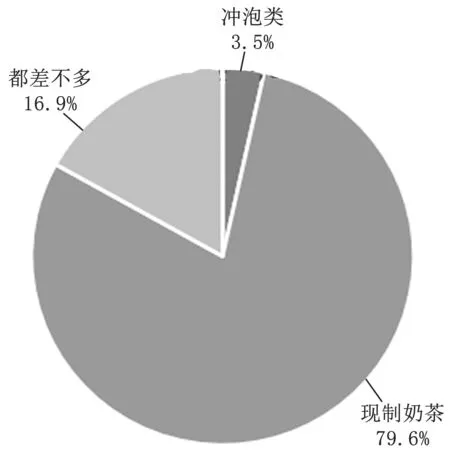

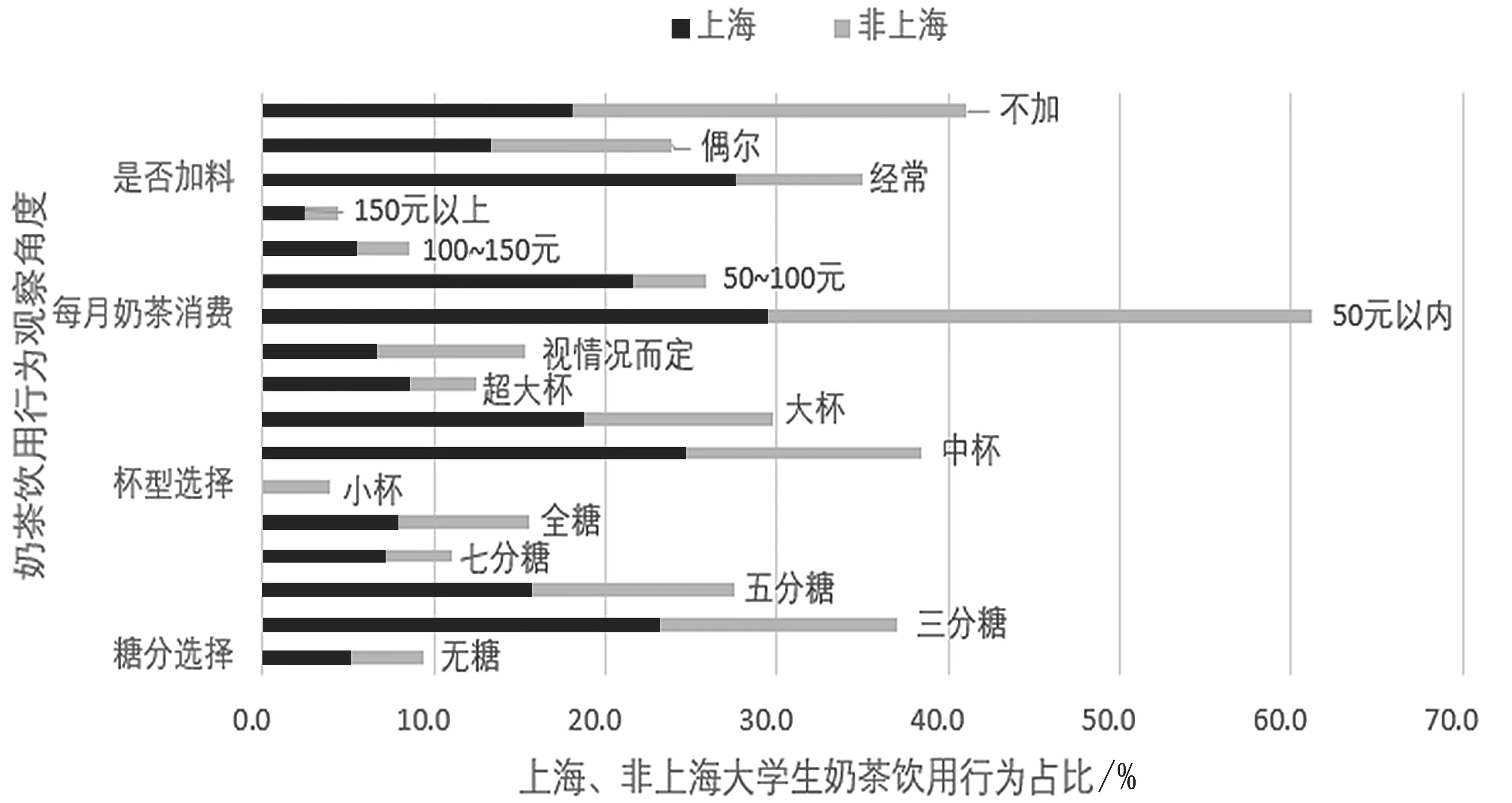

在所有被調查的大學生中,僅有18.8%的大學生表示自己從來不喝奶茶,如圖1 所示。在喝奶茶的大學生中,有79.6%的大學生更傾向于現制奶茶,如圖2 所示。在糖分選擇方面,選擇三分糖的人所占的比例最高為37.0%,且其中上海地區的大學生所占的比例要高于非上海地區的大學生;38.4%的大學生在購買奶茶時會選擇中杯,值得注意的是選擇購買小杯的大學生(3.9%)全部屬于非上海地區;有58.8%的大學生在購買奶茶時會額外加料,且以上海地區的大學生占比為多(據問卷的填寫情況,加料種類中排名前5 位的依次為珍珠、椰果、芋圓、波霸和布丁);大學生每月在奶茶方面的支出大部分(61.2%)在50 元以內,且消費金額在50 元以上的大學生中上海地區的大學生占比為多,如圖3 所示。

圖1 大學生奶茶飲用頻率圖

圖2 大學生奶茶飲用種類圖

2.3 影響大學生奶茶知識、態度和行為的因素分析

由表2 可知,知識類題目的平均得分為3.99 分,關于“無糖奶茶中是否含糖”題目的正答率最高,為76.75%,關于“正常人每天糖分的攝入量應不超過”題目的正答率最低,為23.25%;態度類題目的平均得分為1.10 分,行為類題目的平均得分為1.43 分。

圖3 大學生奶茶飲用行為圖

表2 大學生奶茶知識、態度和行為答題情況表(n=314)

2.3.1 單因素分析

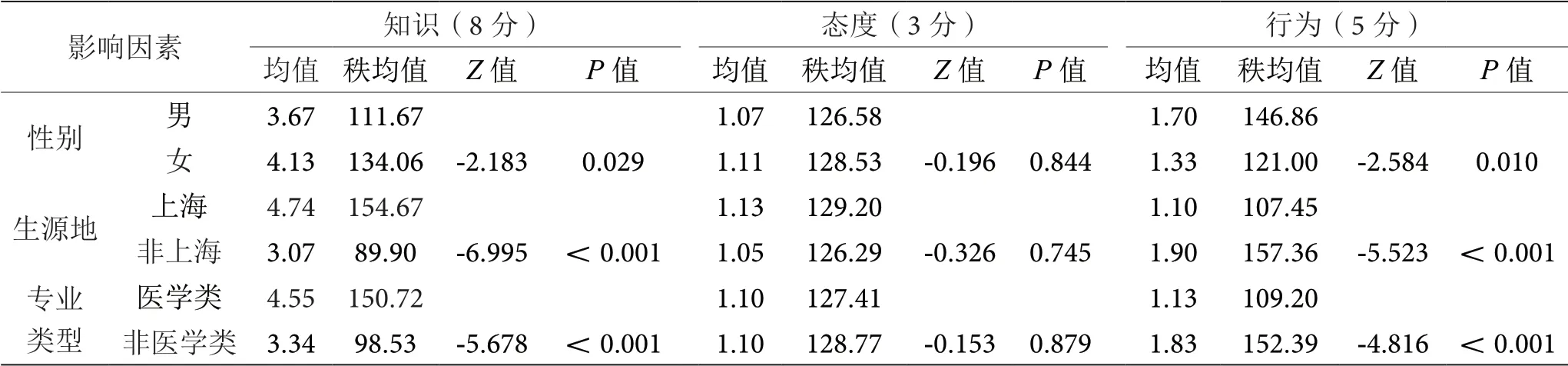

由表3 可知,大學生奶茶的知識和行為得分均與大學生的性別、生源地和專業類型有關(P<0.05)。女大學生的知識得分高于男大學生,上海地區大學生的知識得分高于非上海地區大學生,醫學類大學生的知識得分高于非醫學類大學生。而行為得分卻完全與之相反,男大學生的行為得分高于女大學生,非上海地區大學生的行為得分高于上海大學生,非醫學類大學生的行為得分高于醫學類大學生。大學生的奶茶態度得分與以上因素均無關(P>0.05),可能是由于態度類的題量設置過少造成。

表3 影響大學生奶茶知識、態度和行為因素的單因素研究表(n=255)

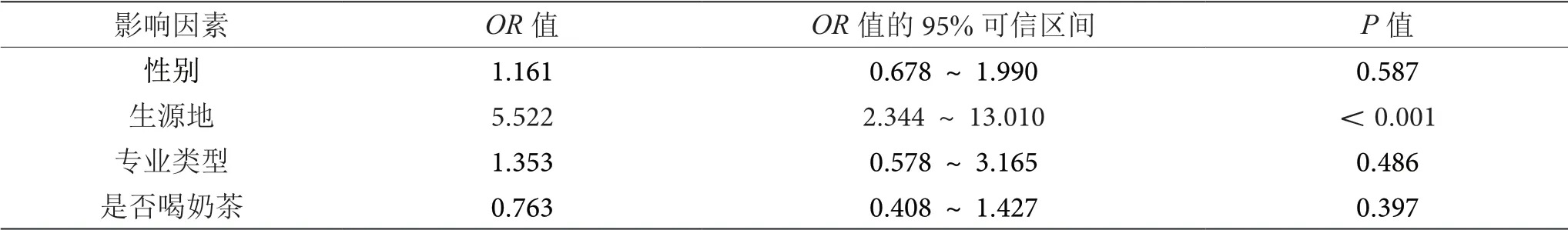

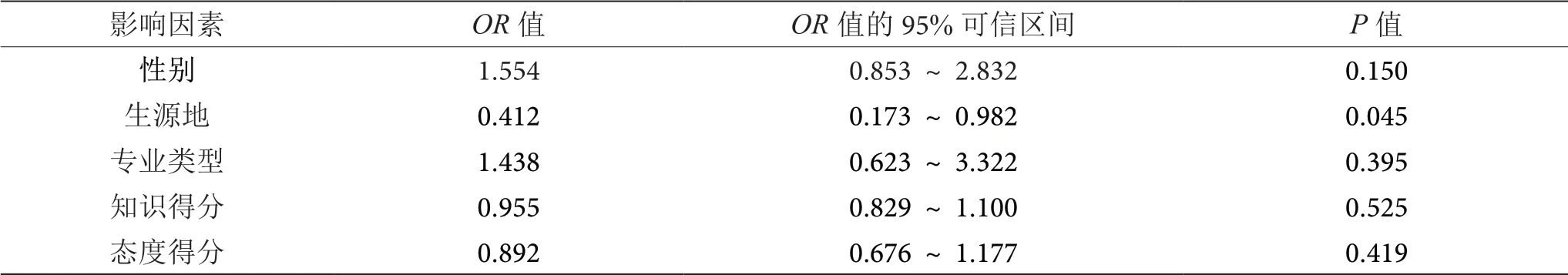

2.3.2 二分類Logistic 回歸分析

奶茶知識的得分等級僅與生源地存在顯著聯系 (P<0.05),上海地區大學生奶茶知識掌握情況比非上海地區大學生要好,見表4。奶茶態度的得分等級僅與知識得分存在顯著聯系(P<0.05),知識的得分越高則對于奶茶的態度越積極,見表5。奶茶行為的得分等級僅與生源地顯著相關(P<0.05),且非上海地區大學生的奶茶行為要比上海地區大學生的奶茶行為健康,見表6。

表4 影響大學生奶茶知識的二分類Logistic 回歸分析表(n=314)

表5 影響大學生奶茶態度的二分類Logistic 回歸分析表(n=314)

表6 影響大學生奶茶消費行為的二分類Logistic 回歸分析表(n=255)

3 結論與討論

奶茶顧客群體分析顯示:奶茶消費者平均年齡約為25.5 歲,年齡集中在18 ~28 歲[6],可見大學生是奶茶消費群體的重要組成部分。大學生主要消費的奶茶種類為現制奶茶,這也與近年來奶茶行業規模的迅速擴增有密不可分的關系。有數據表明,在現制茶飲的沖擊下,2020 年第一季度,香飄飄出現上市以來的首次虧損,凈利潤虧損約0.86 億元,下滑幅度高達275.04%[7]。

通過分析發現,上海地區大學生奶茶知識掌握情況比非上海地區大學生要好,可能是由于上海地區在健康教育宣傳方面比其他地區做得要好。2018 年,上海市頒布了《健康上海行動(2019—2030)》,并致力于打造亞洲一流健康城市乃至全球領先的健康城市典范,其中18 個重大專項行動中就包含了健康知識普及和合理膳食的行動[8]。然而,在奶茶飲用行為方面,上海地區大學生的行為卻不如非上海地區大學生的行為健康。KAP 理論模式認為,從知到信再到行三者存在著因果關系,但并不存在必然關系,三者轉變的難度是逐級升高的。在本研究中發現,調查對象知識得分越高對于奶茶的態度越積極,可見大部分大學生都能夠完成知識和態度的轉變,但是并沒有發現知識和態度與行為之間存在必然的關系。有研究表明,行為的轉變要經過許多不同的層次,社會文化、風俗習慣、社會輿論等都會對人的行為產生影響。一項來自2017年北京上海奶茶店測評顯示,北京市和上海市面積和人口雖然相差不大,但是在奶茶店數量上,上海卻比北京多了近兩倍,且在某些連鎖品牌的數量上甚至超出北京5 倍之多[9]。由此推測,上海地區大學生的不健康奶茶行為可能與上海地區奶茶業的繁榮的社會因素有關,因為其在一定程度上為上海地區大學生營造了濃厚的奶茶消費氛圍。

由知、信、行三者之間的轉化關系可見,一種行為的轉變是一個既復雜又困難的過程,需要動員社會、家庭、學校等多方面的力量。①現制奶茶行業應保證真材實料,標明商品的真實屬性,使消費者能夠根據自身情況做出選擇。②市場監督管理部門應當加大對奶茶行業的監督,使消費者安全放心地消費。③社會主流媒體也應加大對奶茶危害事件的曝光力度,使奶茶消費行為不健康的大學生能夠自省,進而約束自己的行為。④學校應當向大學生宣傳健康的飲食行為規范,作為家長或朋友,如果發現自己身邊的人具有不健康的奶茶消費行為也應當給予合理的消費建議。⑤作為消費者本身,要適度地飲用奶茶,選擇正規的店鋪進行購買。總之,糾正大學生不良的奶茶行為消費習慣、幫助大學生樹立正確的奶茶消費觀念,需要全社會的共同努力。