公共衛生危機下高校開展心理救援的對策研究

梁燕玲 陸卓林 陳偉賢

【摘要】近20年間,中國及國際上發生的多起重大衛生危機事件為公共衛生事業敲響了警鐘。尤其2020年發生的新型冠狀病毒肺炎疫情席卷全球,至今仍未得到有效控制,嚴重影響民眾的生活和社會經濟生產活動。對高校而言,公共衛生事件的擴散,使心智尚未完全成熟的學生產生焦慮、恐慌、抑郁等不良情緒,影響著他們的身心健康和學習生活。為此開展問卷調查,及時了解學生在疫情危機環境下的心理和行為特點,探索開展心理救援的途徑與對策,積極做好學生的心理健康教育與學校的復學復工工作。

【關鍵詞】公共衛生危機? 心理救援? 高校? 心理危機

分類號:G645.1

一、前言

席卷全球的新型冠狀病毒突如其來,讓人猝不及防。回想起近20年來,2003年的非典疫情、2004至2005年的禽流感,2012年中東呼吸綜合征疫情以及2014年在西非爆發的埃博拉病毒疫情,不僅給世界人民的生命和財產造成了重大損失,也給人們的心理健康帶來嚴重的威脅。面對疫情肆虐,在保障人民生命安全和經濟發展兩者之間,黨中央果斷做出選擇,不惜一切代價先保護人民的健康和生命安全。習近平總書記指出,要堅持把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位,特別要求加強人文關懷、心理危機干預和心理疏導,按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求,全面開展防疫工作[1]。

公共衛生事件,跟地震、突發洪水災害和戰爭等一樣,因其具有突發性、不可抗力、破壞性極強,尤其是衛生事件更伴有傳染性強、缺乏特效藥,稍不注意便可能危及生命的特點,它極易造成公眾心理恐慌,影響社會穩定,因此受到學者專家們的關注。樊富珉在《SARS危機干預與心理輔導模式初探》文章中講到,大量心理學研究證明,過分的恐慌、焦慮、不安、緊張的情緒和過度的擔心會削弱身體抵抗力、減低心理免疫力,反而更容易患病,同時也可能引發非理性的行為,對社會的穩定和秩序造成威脅[2]。面對疫情危機,人的心理狀態和意志力是抵抗疫情戰勝疫情的有力保證。因此,如何幫助人們度過嚴重的疫情危機反應,恢復心理平衡,已經成為心理健康與心理輔導專家非常關心的問題。易凌等在《突發公共衛生事件心理干預研究進展》中提到,“健康教育和健康促進是國家突發公共衛生事件應急體系必不可少的組成部分,在應對突發事件中發揮著重要作用,而心理健康教育(通常也稱作心理干預或心理救援)作為其中的重要組成部分也日益受到重視”[3]。

然而在20世紀80年代之前,我國對公共危機事件中人們的心理干預工作基本處于空白狀態。在此之后,北京師范大學的心理學者對唐山大地震后進行的適應性研究,我國才開始了心理干預的嘗試。2004年,國家制定了《關于進一步加強精神衛生工作的指導意見》,從法律上明確了心理危機干預是應對突發公共衛生事件的重要組成部分[4]。今年1月26日,國家衛健委又發布了《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情緊急心理危機干預指導原則》,旨在指導各地科學、規范地開展新冠病毒疫情相關的心理危機干預工作。

從SARS疫情,到現在的“新型冠狀病毒”疫情,給社會公共衛生治理和人們衛生意識和身體健康保護敲響了警鐘。自從2003年爆發SARS疫情之后,國內學者多從社會或政府層面,對公共衛生事件的應急機制研究得比較多,如王保真的《試論突發公共衛生事件應急機制的建立》認為,應該通過建立突發事件的預警機制和專門領導機構,健全信息披露機制,強化干部問責與糾錯機制,建立財政資源資源和社會力量的動員與參與機制等方法來建立和完善我國突發公共衛生事件的應急機制。肖仁義在《突發公共衛生事件應急機制建設研究》一文中也提到突發公共衛生事件應急機制建設是一項系統工程,需要政府轉變觀念和職能,社會共同努力,健全法制,才能從根本上完善我國的突發公共衛生事件應急機制。趙旭東、錢銘怡和樊富珉等人也從社會心理學的角度闡述了心理-社會干預系統的建立在突發性事件中的意義和作用。從個人層面則側重社會大眾在疫情下的行為分析、心理健康狀態或心理危機的影響因素進行分析,如陳萍的《淺析突發公共衛生事件中的社會焦慮心理_以SARS為例》、昌敬惠《新型冠狀病毒肺炎疫情下大學生心理健康狀況及影響因素分析》等。社會上一旦發生公共衛生危機事件,高校作為一個特別敏感而又十分重要的組織機構,對學生群體的心理健康狀況進行分析和對策研究顯得十分必要。然而,目前恰恰是這一方面的研究探索比較欠缺。陳昌貴,牛端等人在《SARS與危機中的高校管理》中指出,我國在抗擊病毒疫情方面面臨著三大棘手問題:一是最難點:控制流動人潮;二是最焦點:守住校園堡壘……之所以將學校列為抗疫防疫的三大重點之一,學者們認為主要原因是學校具有諸多不同于其他部門和領域的特點:一是人員高度聚集,尤其是高校,聚集了成千上萬名學生;二是以集體活動為主,吃飯、住宿、上課,進行各種活動與聚會,都是集體行動,極易出現病毒交叉感染;三是社會聯系廣泛,一個學生的安危,不僅牽動眾多親人的心,一旦疫情在學校蔓延,會影響到整個社會的穩定。

大學生群體正是從生理成熟逐漸走向心理成熟的發展階段,他們的“三觀”正處于逐漸成型的不穩定期,其自我約束、自我調節和自我控制等方面的能力還有待提高。在互聯網信息技術高速發展的今天,真假信息鋪天蓋地,而他們對信息的真偽鑒別能力尚不足;加之新冠病毒疫情爆發以來,各高校為配合疫情防控工作均作出延遲開學的決定。學生對信息辨別不足,又被較長時間地“禁足”在家,免不了會使部分大學生出現緊張、焦慮、擔憂、煩躁或恐慌甚至抑郁等不良的心理應激狀態,如果不及時干預,很可能就會影響學生的身心健康發展。正是出于以上原因,本課題擬通過問卷調研的方式,了解大學生在公共衛生危機事件的影響下會出現哪些普遍性的心理健康問題,并針對疫情居家隔離的現實狀況,提出開展大學生心理健康教育和心理救援的途徑方法。對疫情環境下高校學生心理健康狀況分析是途徑,開展心理健康教育和心理救援的對策研究是目的,希望本課題的研究成果對在公共衛生危機環境下開展心理健康教育工作提供一定的方法建議。

二、研究對象

本課題研究組織發動了某高校大學生自愿參與線上問卷調查,調查時間為2020年2月中下旬,參與調查的學生共有6745人完成了問卷填寫,樣本來源分布覆蓋粵東、粵西、粵北等本省各個地區以及少部分廣東省以外的,具有較好的代表性。

三、調查結果

本次調查共有6745名學生參與并成功完成問卷調查,有效錄取率為100%。

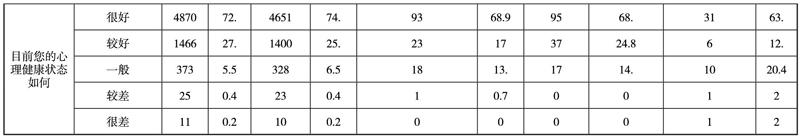

在6745名參與者中,男性占62.3%;年齡段主要集中在19-22歲,占84.6%;大多數參與者認為他們的睡眠質量處于很好(43.2%)或較好(34.6%)的狀態;大多數人認為他們的心理健康狀態處于很好(72.2%)或較好(21.7%)的狀態等,具體如表1所示。另外根據表1列出的總樣本(n=6745)的基線特征將樣本分為四種可能的COVID-19認知:認為COVID-19感染可以預防且疾病可以治療的學生(“可預防和可治愈”組)(n=6412);那些認為可以預防感染但疾病不可治療的人(“可預防和不可治愈”組)(n=135);那些認為感染不可預防但疾病可以治療的人(“無法預防和可治愈”組)(n=149);而那些認為感染是不可預防的,這種疾病是不可治療的(“不可預防和不可治愈”組)(n=49)。其中,19-22歲的受試者和較新的受試者更容易進入“可預防和可治愈”組(5421/6412,83.3%);在“可預防和可治愈”組,認為自己睡眠質量處于較好或更好狀態的人數比例達到77.2%,而在“可預防不可治愈”組、“不可預防不可治愈”組以及“不可預防可治愈”組,認為自己睡眠質量處于一般或更差狀態的人數比例分別為31.9%、36.3%和42.9%。

1、心理健康狀況:選擇疫情期間心理健康狀態“很好”的占72.20%,“較好”的占21.70%,“一般”的占5.50%,認為“很差”和“較差”的占0.60%。受疫情影響,部分學生在睡眠質量方面欠佳,占 22.20%。

2、情緒調節效能感:情緒調節效能感是指個體對能否有效調節自身情緒狀態的一種自信程度。這種自信心能夠幫助個體運用良好的情緒調節方式,有效地調整情緒。調查結果顯示,大學生表達積極情緒效能感的維度平均分較高,但管理消極情緒效能感的維度平均分較低,管理生氣/憤怒的情緒效能感最低。

3、調查結果顯示,81.94%的接受調查對象認為自己要“注意鍛煉身體”,71.70%的學生認為要更“注意個人衛生”,73.73%的學生人認為“作息要更加規律”,說明通過這次疫情事件,大多數學生認識到鍛煉身體和注意個人衛生對于維護身體健康的重要性。

4、家庭成員關系和家庭功能是影響應對疫情心理壓力的重要變量,調查顯示,82%學生在疫情期間一直努力與家庭成員保持良好的溝通關系,但也有 4.0%的學生在這方面存在溝通不足等問題。有14%的學生自認為自己的家庭功能存在失調現象,值得我們高度關注。

5、調查顯示,有75%的學生會通過各種渠道了解緩解壓力和焦慮的知識進行自我調節,有67%學生每日使用網絡5小時以上,28%學生每日使用網絡 3-5 小時,提示疫情背景下互聯網既是大學生了解外界信息的主要途徑,也可能提示出現了網絡過度依賴的情況。在2月份疫情比較嚴重的時期,有2%的學生尋求過心理醫生;針對新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的煩惱會主動交流或通過熱線咨詢的有2748人,占41%。

6、在疫情背景下,大學生表現出來的恐慌情緒及行為表現主要有擔心自己和家人會感染新型肺炎(占64%);對發熱、咳嗽癥狀的敏感(占63%);待在空曠、空氣流通很好的地方也仍然想戴口罩的強迫行為(占59%);心里總想著跟新型肺炎有關的事情,沒有心思干別的事情的占5%;在疫情比較嚴重期間有不如死掉或用某種方式傷害自己的念頭的學生占7%。

四、公共衛生危機環境下高校開展心理救援的必要性

1、學生身心健康發展的需要。學生是學校人才培養的目標群體,是每個家庭健康發展的希望所在,更是國家建設、社會發展的主要接班人,學生的身心健康發展是人才培養的基礎和前提。大學生群體正處于青年期向成熟期轉化階段,心理尚未完全成熟,自我約束和自我調節能力尚不足,容易受危機事件的影響出現心理問題。公共衛生事件爆發的情況下,作為高等教育培養的聚集地,高校心理工作應當立即反應,采取各種有效的措施,最大程度減少疫情給學生帶來的恐慌和混亂,給學生提供一個安全有序的心理環境。

2、法律法規要求。《“健康中國2030”規劃綱要》、《中華人民共和國精神衛生法》以及十部委關于《全國社會心理服務體系建設試點工作方案》等文件中均提出,在突發事件發生的時候,要立即組織開展個體的危機干預和群體的危機管理,提供心理援助的服務,及時處理急性的應激反應,預防和減少極端行為的發生。公共衛生危機環境下,高校需要采取措施加以應對。

五、高校開展心理救援的原則

1、及時性原則:公共衛生危機事件的發生具有突發性、廣泛性和不確定等特點,學生易產生恐慌、焦慮等情緒體驗。當重大公共衛生事件爆發時,高校應第一時間行動起來,在上級主管單位的統一指導下,根據實際情況開展心理援助工作,避免學生出現因對疫情的模糊不清、對學業就業因受疫情影響而焦慮緊張甚至出現極端事件。

2、科學性原則:公共衛生危機事件發生,謠言四起,大學生群體心智尚未完全成熟,容易難辨真偽,容易相信網絡上的謠言,運用科學的知識對學生開展心理健康教育和心理干預,糾正學生的不良認知。

3、 協同原則:在重大公共衛生事件發生以后,以心理中心和學生處為主導,

院系各部門之間密切配合,摸底調查學生心理動態,建立異常學生工作臺賬,對高危個案要攜手合作,主動介入心理輔導與危機干預。

六、公共衛生危機環境下高校開展心理救援的主要途徑與對策

1、開通線上心理援助服務:重大公共衛生事件爆發一般會導致學校停課、

學生居家隔離等情況發生,高校學生工作和心理工作部門可以運用新媒體技術,通過開通QQ、微信、熱線電話等線上心理服務,為學生心理健康發展保駕護航。

2、建立心理互助共享系統:以今年疫情期間心理抗疫工作為例,全省各高

校在省教育廳的指導下,在省高校心理健康教育與心理咨詢工作委員會(省高心委)的組織下,各大高校共同建立心理互助共享系統,遇到棘手個案,可以在系統中及時尋求督導,或轉介個案以獲得對個案更好的幫助。

3、加強學生心理健康教育:教育方式可以靈活多樣,如通過微信、QQ、 公

眾號等學生群體喜聞樂見的形式推送心理學科普知識;還可以開展線上心理拓展展示活動,提高學生群體自我認知、自我教育和自我管理的能力,從而促進情緒的穩定發展。

4、加強家校聯系:公共衛生危機事件一旦涉及是具有傳染性質的,往往要

求學生居家隔離,那么對異常學生個案的監護和心理疏導便需要家長的緊密配合。加強與家長的聯系,指導家長學習必要的心理健康保健知識,必要的情況下,讓家長知道轉介治療的重要性和必要性,并為家長和學生推薦可靠的心理治療專科機構。

參考文獻

[1]范鵬、成兆文等.新冠肺炎疫情期民眾心理與行為分析及對策建議,社會縱橫,2020年2月,總第35卷第2期

[2]樊富珉,SARS危機干預與心理輔導模式初探. 中國心理衛生雜志,2003年第17卷第9期

[3]易凌等.突發公共衛生事件心理干預研究進展,中國公共衛生,2010年7月第26卷第7期

[4]易凌等.突發公共衛生事件心理干預研究進展,中國公共衛生,2010年7月第26卷第7期

[5]王倩,焦慮!關注疫情“次生害”.商學院FEB-MAR,2020,118-119

[6]陳昌貴,牛端等,SARS與危機中的高校管理. 高教探索,2003年第2期

[7]符國帥,王牧.新型冠狀病毒肺炎疫情下高校心理危機干預機制的構建.心理月刊,2020年第04期

[8]劉偉亮,謝紅.重大突發公共衛生事件應對中的大學生思想政治教育問題探析,理論建設,2020年第1期

廣州軟件學院? ?廣東廣州? 510990