自由體位分娩在自然分娩中的應用價值

姜文婕 齊慧林 馬彩紅

(安徽省蚌埠市第一人民醫院產科 蚌埠233000)

隨著不斷轉變的醫學理念及不斷進步的社會,自然分娩逐漸得到重視。既往自然分娩時體位主要為仰臥位,而近幾年有研究指出[1],分娩期間體位若選擇仰臥位,骨盆的口徑較為狹窄,在宮內下降時胎頭遭受的阻力較大,加大消耗產婦體力,使產程延長,加大分娩的難度,極易發生意外事件。臨床近些年提出了自由體位,轉變了分娩的模式。分娩時選擇自由體位,可縮短產程,療效確切[2]。本研究詳細分析自由體位應用在自然分娩中的作用。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年3 月~2020 年 3 月 9我院92 例分娩的產婦為研究對象,隨機分為對照組和觀察組,每組46 例。對照組年齡23~32 歲,平均(26.12±4.35) 歲。觀察組年齡 24~32 歲,平均(25.87±4.10)歲。兩組一般資料比較,差異無統計學意義,P>0.05,具有可比性。

1.2 研究方法 分娩時,對照組采用傳統體位,待宮口開至3 cm 時移至產房,家屬全程陪伴產婦,助產士一對一服務產婦,待拔露抬頭后接產。觀察組采用自由體位,待宮口開至3 cm 時移至產房,家屬全程陪伴產婦,助產士一對一服務產婦,經對產婦情況的評估和了解,告知產婦分娩時自由體位的意義和效果,提升其配合度。分娩期間體位的選擇應以產婦的舒適度、喜好為依據,包括蹲位、跪位、坐位、臥位等,還可借助分娩球、導樂車等工具。(1)蹲位:產婦雙手扶住床邊,將雙腿分開,動作緩慢的完成下蹲。(2)跪位:將軟墊置于平地,產婦雙膝跪在軟墊上,臀部抬高,雙腿分開,開始左右來回擺動。(3)坐位:醫護人員將產婦雙腿分開,指導其在分娩球上坐下。(4)立位:產婦雙手扶住床尾欄桿,在床尾站立,背部靠墻,或左右來回擺動臀部。(5)走位:在醫護人員陪同協助下,分娩期間產婦可下床適當在待產室附近走動。(6)臥位。臥位可選擇側臥、屈腿半臥等。產婦在產程期間若為枕后位,可協助其在分娩球上騎跨,同時身體開始擺動,也可實施手膝位。指導產婦在宮口全開后盡量將大腿向腹部貼近,小腿后伸,盡量讓腹部前胸貼近創面。身體胸部和床面角度保持在60°以下,將臀部抬高30°。屏氣用力,待拔露胎頭2~3 cm 后,開始接產。分娩期間指導產婦呼吸,以減輕疼痛;密切監測產程情況、胎心,幫助產婦調整體位。

1.3 觀察指標 觀察兩組自然分娩、剖宮產情況;記錄兩組第一、二、三產程及總產程時間;統計兩組陰道損傷(會陰損傷、會陰側切、宮頸裂傷)、產后出血以及新生兒并發癥(新生兒窒息、吸入綜合征、顱內出血等)發生情況。

1.4 統計學處理 采用SPSS19.0 分析數據,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組分娩方式比較 觀察組自然分娩45 例、剖宮產1 例,剖宮產率為2.2%;對照組自然分娩39例、剖宮產7 例,剖宮產率為15.2%。觀察組剖宮產率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=12.079,P<0.05)。

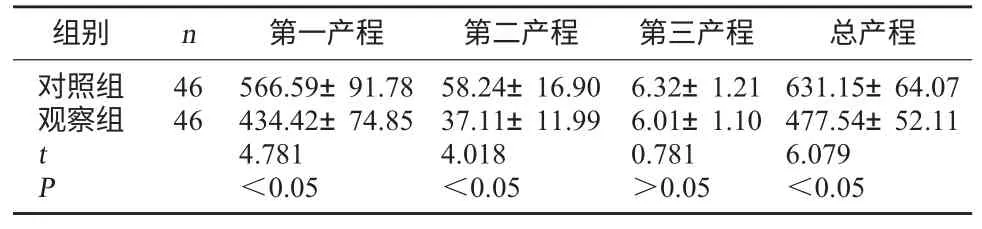

2.2 兩組產程時間比較 觀察組總產程、第一產程、第二產程、第三產程短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

表1 兩組產程時間比較(min,)

表1 兩組產程時間比較(min,)

總產程tP 4.781<0.05 4.018<0.05 0.781>0.05 1.15±64.07 7.54±52.11 6.079<0.05

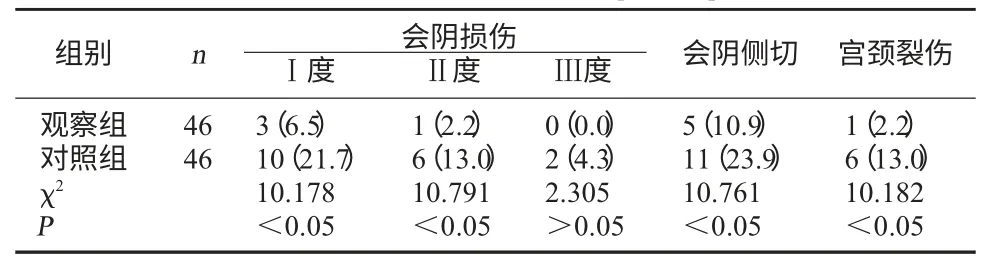

2.3 兩組生殖道損傷比較 觀察組會陰Ⅰ度、Ⅱ度損傷及會陰側切、宮頸裂傷發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組生殖道損傷比較[例(%)]

2.4 兩組產后出血發生情況比較 觀察組產后出血1 例,發生率為2.2%;對照組產后出血8 例,發生率為17.4%。觀察組產后出血率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.430,P<0.05)。

2.5 兩組新生兒并發癥發生情況比較 觀察組出現新生兒窒息1 例,未發生吸入綜合征、顱內出血,并發癥發生率為2.2%;對照組出現新生兒窒息4例、吸入綜合征2 例、顱內出血3 例,并發癥發生率為19.6%。觀察組新生兒并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=7.180,P<0.05)。

3 討論

分娩期間產婦的狀態是動態的,多種因素可對其產生影響,如產道情況、產力、精神狀態、胎兒大小、分娩方式等。若未能有效控制影響因素,產婦極易出現產后大出血、難產等,胎兒也易出現窒息等情況,加大了分娩不良結局的發生概率[3]。分娩期間產婦分娩體位的選擇影響較大,傳統體位即仰臥位,雖然增加了處理難產的便利,但并非最佳體位。這主要是由于仰臥位時,腹部的大血管會受到壓迫,繼而影響胎兒健康,同時在分娩時,骨盆比較狹窄,可以活動的范圍有限,導致胎頭下降時有更大的阻力,減弱了產婦的產力,導致分娩需要更長的時間。有關研究指出,產婦分娩前臥床時間若較長,分娩時如選擇仰臥位,則需持續臥床,致使產婦身心疲憊,對分娩十分不利。此外,長時間的臥床可加大兒茶酚胺、皮質激素等的含量,加大發生不良事件的概率。因此需要對自然分娩產婦的體位選擇做進一步探討。

自由體位分娩是指分娩期間產婦可選擇多種體位,包括跪位、坐位、站立等。既往認為自由體位分娩不符合生理力學,會加大產婦的負擔,不利于分娩的結局。但近些年研究指出[4],自由體位分娩可防止產婦過長時間的臥床,使產婦心態情緒得以舒緩,對順利分娩十分有利。與分娩常規體位相較,自由體位分娩在舒適度上更能使產婦身心的各項需求得以滿足。另外有研究發現,自由體位能夠提升產力。人體在處于自由體位時,能夠獲得更強的肌肉收縮力,在選擇蹲力、站立和坐位時,產軸與胎兒縱軸相同,如能夠利用胎兒本身的重力,對宮頸施加壓力,能夠幫忙產婦子宮從脊柱離開,移向腹壁,而自由體位能夠促使腹肌、四肢肌群、盆底肌的收縮例增加,以提高產力,促進宮縮,縮短產程。產婦扶住扶手站立,可對自身行為進行控制,擺動臀部對抬頭下降可起到促進作用,使產程縮短。側臥時,子宮收縮、重力、浮力會同時對胎兒產生作用,改變胎位[5]。半臥位時,因重力抬頭前傾,加大了子宮的距離,可促進分娩。坐立時,因重力抬頭前傾,加大了子宮的距離,阻力降低,便于胎兒娩出。抬頭降至相應位置后可對催生素分娩產生刺激,使分娩加快。有研究表明[6],分娩與宮內壓力間存在較大聯系,經體位變換,可改變宮內的壓力。另外,產婦選擇自由體位,能夠促進生產用時,減少其他醫療干預,使得產婦能夠提高分娩的信心,保證產婦在生產過程中完全放松,使護理人員在胎兒頭部娩出后進行正確指導,保持胎兒下降的節奏,使陰道和會陰能夠完全張開,減輕腹部主動脈受到的子宮壓迫,保證子宮內正常的血壓供應,進而能夠有效預防產婦生產時過多消耗體力造成子宮收縮乏力,也因此減少新生兒窒息、吸入綜合征和顱內出血等并發癥的發生。

本研究結果顯示,觀察組剖宮產率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組總產程、第一產程、第二產程、第三產程短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組會陰Ⅰ度、Ⅱ度損傷及會陰側切、宮頸裂傷發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組產后出血率、新生兒并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明自由體位分娩可改善分娩的結局,縮短產程,降低生殖道損傷,值得推廣及應用。