發育性髖關節脫位患兒術后會陰部腫脹的調查分析

王 玲 王 寧 賀美英 劉海倫

解放軍總醫院第一醫學中心小兒外科,北京 100853

發育性髖關節脫位(developmental dysplasia of the hip,DDH)是指出生時髖關節發育不全并在出生后繼續惡化的髖關節發育性異常病變,患兒的臨床表現為患肢短縮,結節出現外旋,髖骨外側隆起,導致活動受限[1],是兒童矯形外科中常見的畸形之一。統計顯示,其發病率高達1.0%~2.9%[2],女孩多于男孩,為5~9 倍[3],單側病變較多,臀位產的發病率較高,可能隨著患兒的發育好轉或加重[4]。有研究報道顯示,有70%小兒DDH 患兒中發現家族病史[5-7]。DDH 主要是因髖關節發育在時間及空間上不穩定所致,包括髖關節脫位、髖關節發育不良或髖關節半脫位造成[8]。DDH 患兒應早發現早治療,對于符合手術指征的應盡早行手術治療,一旦延誤,髖關節則會出現進一步的病理改變而增加治療難度[9]。目前,國內外骨盆截骨作為髂骨完全截骨術,是應用最廣泛的骨盆截骨術之一[10],骨盆截骨術為完全髂骨截骨,通過改變髖臼的方向增加髖關節的穩定性[11-12],能夠直接刺激髖臼骨骺的發育,使髖臼加深加寬,從而有利于髖臼塑型[13-14],術后髖關節功能評定標準依據國外相關文獻進行評價[15-19],手術效果可靠。本研究中DDH 患兒采用的手術方式為髖關節脫位切開復位內固定,股骨截骨、鋼板螺釘內固定術,手術效果較為理想。DDH 手術后由于髖人字石膏或支具的固定,使得患兒活動受限,手術的創傷和術后患兒會陰部出現的腫脹,必然加重患兒身心不適,引起排尿困難、疼痛感覺加重等問題。本研究旨在通過觀察DDH 患兒術后會陰部腫脹的發生情況,采取積極有效的措施減輕術后患兒會陰部腫脹,減少患兒的痛苦,緩解家長的緊張焦慮情緒,為積極預防和早期治療護理提供一定的臨床依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2015 年1 月—2020 年1 月收治在解放軍總醫院小兒外科(以下簡稱“我科”)診斷為發育性髖關節脫位的患兒456 例作為研究對象。納入標準:①符合發育性髖關節脫位的診斷且接受手術治療;②側別不限,包括左側、右側和雙側;③年齡1.5~14.0 歲,其中1.5~4 歲306 例,>4~7 歲127 例,>7~14 歲23 例;④性別不限,其中男37 例,女419 例。排除標準:①合并其他先天性疾病和可能會影響到調查結果的相關疾病;②在外院做過類似手術;③不愿意配合本工作。

1.2 方法

1.2.1 資料收集 由經過統一培訓的護理人員進行資料的采集和記錄,按照納入及排除標準選擇入組患兒,嚴格按照會陰部的腫脹分級進行評估和記錄,資料收集完畢后由專人進行匯總,在醫學博士生指導下完成數據的整理和分析。

1.2.2 會陰部腫脹的分級 腫脹的分級采用Ⅳ級法[20-22]。Ⅰ級:會陰體輕度腫脹,有皮紋。Ⅱ級:會陰體腫脹至皮膚發亮,皮紋消失。Ⅲ級:會陰部位腫脹至皮膚透亮,周邊大小陰唇也發生腫脹。Ⅳ級:極度腫脹且皮膚上出現水皰。對于會陰部腫脹嚴重的患兒采用硫酸鎂濕敷、碘伏濕敷及冰敷三種干預方法,并設立對照組,分別記錄硫酸鎂濕敷組(13 例)、碘伏濕敷組(13 例)、冰敷組(13 例)和對照組(13 例)。

1.2.3 干預措施 對照組患兒實施常規護理,包括基礎護理及會陰沖洗等措施。其他三組在常規護理基礎上按照3 種干預方法進行濕敷。硫酸鎂濕敷組:50%硫酸鎂溶液,紗布浸透不滴液為宜,自上而下輕輕覆蓋于會陰水腫部位;碘伏濕敷組:0.3%碘伏的消毒紗布濕敷于會陰水腫處,紗布隨干隨換;冰敷組:用無菌紗布包裹自制的冰敷墊置于患兒會陰處,覆蓋在會陰腫脹處,期間必須定時查看皮膚,預防凍傷。3 種方法均要隨時觀察局部反應,每次干預30 min,2 次/d,記錄相關數據。

1.3 統計學方法

運用SPSS 13.0 統計學軟件對所得數據進行分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用方差分析。計數資料以例數或百分比表示,采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 各年齡組患兒會陰部腫脹發生情況

1.5~4 歲患兒腫脹發生率最高,>4~7 歲和>7~14 歲患兒腫脹發生率低于1.5~4 歲,差異有統計學意義(P <0.05);>4~7 歲和>7~14 歲患兒腫脹發生率比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表1。

表1 各年齡組患兒會陰部腫脹發生情況[例(%)]

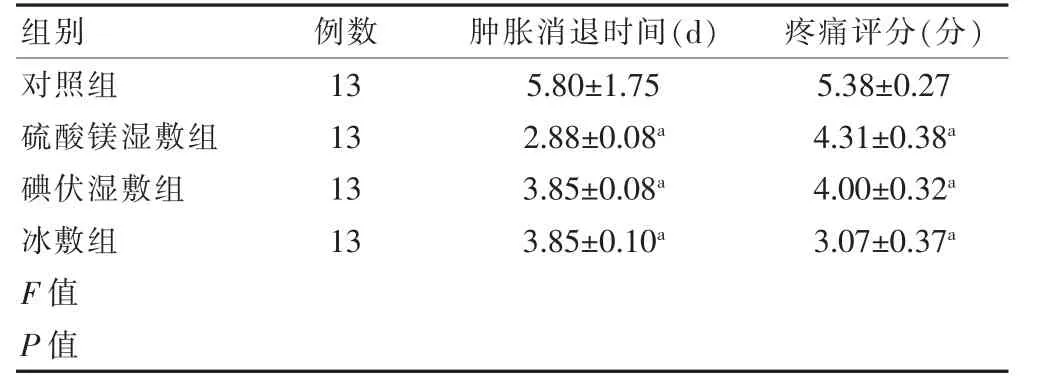

2.2 四組患兒會陰部腫脹消退時間及疼痛評分比較

硫酸鎂濕敷組、碘伏濕敷組、冰敷組會陰部腫脹消退時間短于對照組,疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 四組患兒會陰部腫脹消退時間及疼痛評分比較()

表2 四組患兒會陰部腫脹消退時間及疼痛評分比較()

注:與對照組比較,aP <0.05

2.3 兩組患兒性別分布及其并發癥發生率比較

456 例發育性髖關節脫位中男性患兒37 例,占調查總人數的8.11%,女性患兒419 例,占調查總人數的91.89%,女性患兒發育性髖關節脫位患病率高于男性患兒,差異有統計學意義(P <0.05)。術后女患兒會陰部腫脹321 例,發生率為70.39%,男患兒未出現會陰部腫脹。術后女患兒會陰部腫脹發生率高于男患兒,差異有統計學意義(P <0.05)。

3 討論

3.1 腫脹原因分析

3.1.1 炎癥反應 分析原因可能為手術創傷引起組織周圍的微小血管破裂出血,前列腺素、溶酶體酶等炎癥介質大量釋放,引起小血管舒張破裂、出血,毛細血管通透性增加,血管內液外滲到組織間隙增加,血液停留在組織間隙,形成血腫[23-25]。發育性髖關節脫位患兒在手術過程中因髖關節周圍軟組織松解、內收肌和髂腰肌松解等原因造成會陰部周圍肌肉及軟組織的牽拉導致皮下組織的出血和滲出,即局部炎癥反應。炎癥反應導致局部水腫的主要原因是血液里的蛋白質進入到組織液,組織液的濃度增加,滲透壓增加,細胞內液中的水分在滲透壓的作用下進入組織液,引起腫脹。一般術后2~3 d 達高峰,腫脹嚴重者還可出現張力性水皰[26-27],這種情況的出現加重了患兒術后的疼痛和不舒適感[28]。

3.1.2 性別 發育性髖關節脫位發病中女童發病率是男童的5~9 倍,女性患兒體內分泌的雌酮水平遠高于男性患兒體內雌酮的分泌水平,而雌酮具有很強的骨盆、關節囊和韌帶的松弛作用,導致女性患兒發育性髖關節脫位的發病率較高。女性患兒術后會陰部出現不同程度的腫脹,男性患兒未出現會陰部腫脹,女性患兒術后會陰部腫脹發生率較高,且年齡越小腫脹發生率越高。

3.2 發育性髖關節脫位術后患兒會陰部腫脹的危害

3.2.1 加重術后疼痛 發育性髖關節脫位術后患兒均會出現不同程度的切口疼痛,術后會陰部的腫脹加重了患兒術后的疼痛。

3.2.2 增加感染風險 術后會陰部腫脹程度達到Ⅳ級時,局部皮膚會出現張力性水皰,若水皰破潰,增加了感染的概率。

3.2.3 影響正常排尿 患兒術后臥床,排便姿勢的改變不利于排尿,腫脹的會陰部帶來的疼痛和擠壓,使患兒排尿更加困難。

3.2.4 延長住院時間 術后會陰部的腫脹會持續數天,若出現感染住院時間會更長,增加了住院費用。

3.2.5 增加護理難度 年齡較小的患兒表達能力有限,經常借助哭鬧排解不良情緒,增加了家長的焦慮情緒,也加重了護士的工作量和溝通的難度。

3.3 國內外關于減輕會陰部腫脹的研究現狀及護理對策

關于減輕成人會陰部腫脹的報道比較多,許彩霞等[29]認為紅外線照射聯合硫酸鎂濕熱敷消除產后痔瘡水腫疼痛效果明顯;薄杰等[30]認為碘伏與硫酸鎂濕熱敷治療產后會陰水腫效果明顯;黃曉莉等[31]認為自然產后冰敷會陰會取得良好的效果;相關研究[32-35]指出保持患兒會陰部清潔干燥,防止大小便污染切口,也未提及如何減輕術后患兒會陰部腫脹的措施。

本研究在文獻檢索結果的基礎上,結合我科多年的工作經驗和效果觀察,篩選出硫酸鎂濕敷、碘伏濕敷、冰敷,三種方法減輕發育性髖關節脫位術后患兒出現的會陰部的腫脹,收到較好的臨床效果。

發育性髖關節脫位的患兒越早發現越早治療,預后效果越好。然而,術后患兒石膏固定、留置尿管、體溫升高、食欲減退、疼痛等問題接踵而來,會陰部不同程度的腫脹也加重了患兒術后不適。因此,臨床中采取有效減輕術后患兒會陰部腫脹的護理措施至關重要。通過硫酸鎂濕敷、碘伏濕敷和冰敷三種干預方法與對照組的比較發現,三種干預方法均在減少術后會陰部腫脹持續天數和減輕疼痛方面優于對照組,差異有統計學意義(P <0.05),臨床效果明顯,且三種方法安全可靠,簡單易行。同時緩解了家長的緊張焦慮情緒,提升了護理質量。但因為時間和病例數有限,未能將三種方法的優缺點完全展示出來,后期臨床工作中可繼續研究,為今后的臨床護理工作提供更加完善更加科學的臨床依據,造福患兒。