警示安全標志對急診留觀患者的應用價值研究

王明霞 張 云

江蘇省海安市人民醫院急診病區,江蘇海安 226600

誤吸是指胃內容物受重力作用或因腹內壓、胃內壓增高,導致胃內容物逆流進入咽喉腔及氣管內,未能及時咽下或吐出的食物誤入氣管內,吸入肺部,使患者受到更嚴重的傷害,臨床上常采用30°半臥位預防誤吸發生[1]。急診留觀室用于短期觀察病情復雜患者,急診留觀患者誤吸發生率較高[2-3]。一旦出現誤吸,誤吸物不能有效清除從而積存于肺內,容易導致嚴重肺部并發癥[4]。采用常規的護理干預容易致使誤吸的急診留觀患者錯失最佳治療時機,因此探索有效的誤吸預防的護理模式是醫務人員的當務之急。顱腦損傷患者往往意識不清醒,誤吸會使顱腦損傷患者發生吸入性肺炎,導致窒息甚至死亡。此外,老年冠心病患者以及上消化道出血患者往往需要插管治療,若意識不清醒或腸胃蠕動緩慢也極易發生誤吸,誤吸事件一旦發生會對老年冠心病患者造成氣道阻塞和上消化道出血患者嘔血引起窒息的現象,其發生率均超過30%,嚴重危及患者生命[5]。警示安全標志是向醫護人員和患者及其家屬警示周圍環境的危險情況,指導人們采取正確、有效、得力的措施,避免危險發生或對危險加以遏制[6]。因此,為探究急診留觀患者誤吸安全護理措施,江蘇省海安市人民醫院(以下簡稱“我院”)對急診留觀患者采取警示安全標志的預防誤吸護理干預,取得顯著效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院急診室2016 年12 月—2017 年7 月收治的急診留觀患者194 例,按住院時間分為對照組與觀察組,選取2016 年12 月—2017 年3 月收治的101 例患者為對照組,2017 年4 月—7 月收治的93 例為觀察組。對照組男53 例,女48 例;年齡(67.14±2.16)歲;顱腦損傷37 例,上消化道出血28 例,老年冠心病17 例,其他19 例。觀察組男51 例,女42 例;年齡(64.18±4.18)歲;顱腦損傷48 例,上消化道出血23 例,老年冠心病12 例,其他10 例。納入標準:①意識清楚,具有語言表達能力;②能自主經口進食;③生命體征穩定;④患者及家屬對本研究表示知情且同意。排除標準:①嚴重的心肺等臟器器官并發癥威脅生命;②需要鼻飼輔助。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 評估方法

①進行風險評估,采取標準吞咽功能評估量表(standardized swallowing assessment,SSA),逐步進行臨床檢查、3 次吞咽5 mL 水、3 次60 mL 水試驗[7]。根據量表評分劃分誤吸風險等級:≤18 分為低風險,19~32 分為中風險,≥33 分為高風險。高風險患者留置胃管,從本研究中剔除。②VVST 評估方法:準備3 種稠度制劑,液體-水、糖漿稠度液體、布丁狀稠度半固體,患者取坐起位,告知患者進食3 種稠度制劑,每種稠度制劑分別為5、10、20 mL,進食時先將其含在嘴里,聽到護士指令后盡可能一次性吞下,進食前后讓患者說出一個名字或短句,吞咽后詢問患者咽部有無東西。③Freewater 自由飲水評估方法:準備30 mL 溫開水,患者取坐起位,聽到護士指令后將溫開水喝下,觀察所需的時間和嗆咳狀況。

1.2.2 護理方法

1.2.2.1 對照組 由責任護士對其進行相關的預防誤吸宣教,內容包括:誤吸發生的原因、后果、癥狀、預防方法及誤吸發生后的急救、吞咽功能風險評估等。

1.2.2.2 觀察組 在對照組基礎上進行警示安全標志的護理干預。①警示牌的準備:設計遵循規范、醒目和美觀原則的警示安全標志,采用雙面形式,規格為20 cm×80 cm,材料為硬質塑料,標志牌雙面“預防誤吸”的字樣均使用黑色加粗字體,并附相關誤吸警示的漫畫圖片。每間急診室放置3 個,其中窗口1 個、門口1 個、病床前1 個,護士于每天早上利用警示安全標志牌向患者及家屬講解誤吸預防性相關知識,并針對性的向患者及其家屬提問以往講解過的誤吸知識,并提醒患者家屬如遇緊急情況,及時聯系主管護士。②安全管理:對護士進行誤吸安全教育,制訂警示安全標志管理制度,要求全體護士掌握警示安全標志的使用方法及管理規范,其中針對的腦顱損傷患者和老年冠心病患者應根據患者實際情況進行重復教學和教學成果檢測(如要求患者重復教授內容),保證患者完全掌握健康教育知識。③飲食安全:根據警示安全標志的飲食指導于每天早上對患者進行就餐的相關指導,并提醒患者進餐時細嚼慢咽,進餐不可過快過急,護士及家屬進行監督,確保患者每口攝入食物量不超過20 mL[8],進餐時端坐于桌前,若感到吃力可選擇半臥位,餐后溫水漱口,使口腔殘留物及時清除。④根據患者自身實際情況進行防誤吸吞咽功能訓練[9-10],若患者吞咽功能較高(患者可以在2 次及以內不嗆咳的咽下30 mL 冷開水),則于每天下午進行1 次吞咽功能訓練,若患者吞咽功能較低(患者咽下30 mL 冷開水需要2 次以上,且頻有嗆咳發生),則于每天上午和下午分別進行1 次吞咽功能訓練,以口腔組織及刺激咽部組織訓練為主,其中上消化道出血患者初學活動期間應禁食禁水暫停吞咽訓練,患者出血接受3~4 d后,利用冷流食進行吞咽訓練;顱腦損傷患者可以先進行面部肌肉尤其是吞咽相關肌肉按摩訓練,進而利用少量水進行吞咽訓練;老年冠心病患者可以先進行面部肌肉尤其是吞咽相關肌肉按摩訓練輔以呼吸道訓練,進而利用少量水進行吞咽訓練。⑤進行定期檢查:警示安全標志擺放是否正確、患者和家屬對誤吸知識的知曉率、護士能否將預防誤吸安全管理理論與臨床實踐相結合。

1.3 觀察指標

1.3.1 兩組患者誤吸發生率比較

比較兩組患者在急診留觀期間誤吸發生情況,即患者在吞咽過程中食物、口腔內分泌物或胃食管反流物進入到聲門以下的氣管中。

1.3.2 兩組患者不良反應發生率比較

由醫護人員觀察并統計兩組患者在急診留觀期間不良反應發生率[11]。①窒息:由于反流物進入呼吸道導致呼吸困難甚至停止呼吸;②吸入性肺炎:吸入物質引起的肺化學性或合并細菌性炎癥;③反流:患者自覺消化液逆流返回到食管、咽口部的現象。

1.3.3 兩組患者滿意度比較

采用我院自制的患者與家屬護理滿意度調查問卷,包括病區休養環境、醫護人員的服務態度、醫護人員的護理水平、健康教育水平以及護理工作流程,共5 個項目,19 個條目。每個條目按照不滿意、比較滿意、非常滿意依次記0~3 分,總分57 分。<30 分為不滿意,30~45 分為比較滿意,>45 分為非常滿意,經檢測量表Cronbach’s α 系數為0.839,具有較高可信度。滿意度=非常滿意例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0 軟件對所得數據進行統計學分析。計量資料采用均數±標準差()表示,采用t 檢驗。計數資料采用例數或百分比表示,采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者吞咽功能評估結果

對照組低誤吸風險48 例,中誤吸風險46 例,高誤吸風險7 例;觀察組低誤吸風險38 例,中誤吸風險49 例,高誤吸風險6 例。

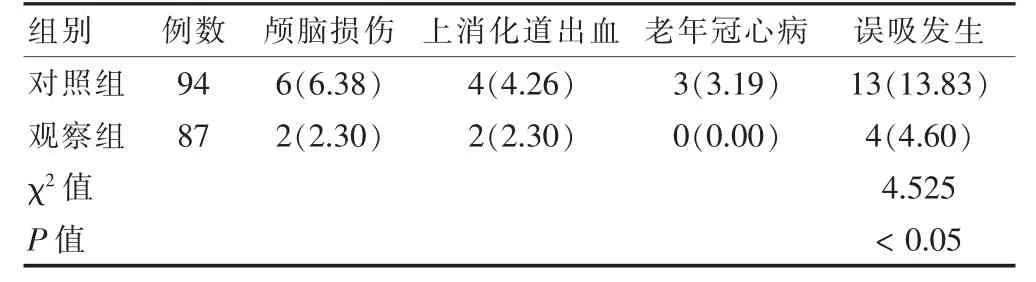

2.2 兩組患者誤吸發生率比較

觀察組患者誤吸發生率低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表1。

表1 兩組患者誤吸發生率比較[例(%)]

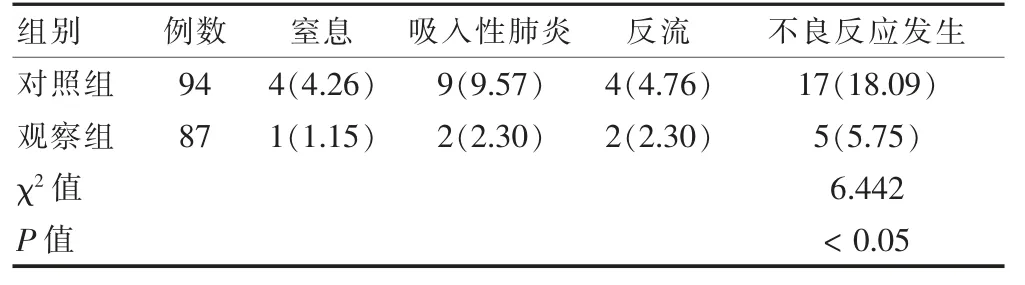

2.3 兩組患者不良反應發生率比較

觀察組不良反應發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組患者不良反應發生率比較[例(%)]

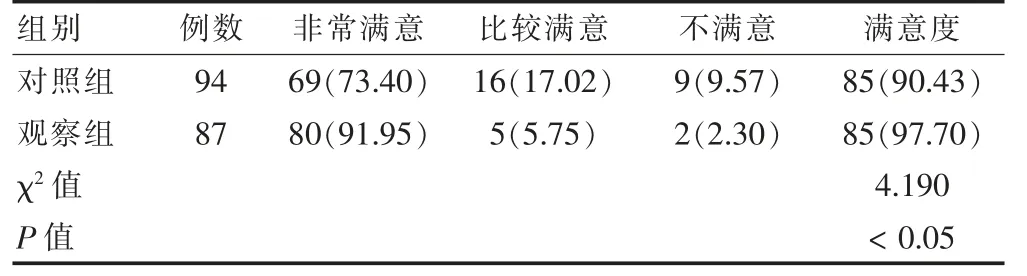

2.4 兩組患者滿意度比較

觀察組患者護理滿意度明顯高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組患者滿意度比較[例(%)]

3 討論

警示安全標志是特殊制作的各種有針對性的警示記號[12],減少或避免不確定因素導致的意外事件,是安全管理中具有較大影響的快捷方法[13-14]。警示安全標志有助于輔助醫護人員的預防誤吸護理,可減少或避免患者誤吸情況的發生[15],同時提高患者及家屬預防誤吸的安全管理意識[16-17],糾正患者及其家屬的不良生活習慣,確保預防性措施的順利實施,從而可有效降低誤吸發生率[18]。

本研究中,觀察組患者的誤吸發生率低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05),分析原因可能是警示安全標志的預防誤吸護理干預,將急診留觀患者發生誤吸的風險事件消滅在萌芽狀態,結合飲食安全管理的護理保證了患者在住院期間的進食安全,并幫助患者建立可行的飲食方法,最大限度地避免了誤吸的發生做到了細節階段不忘警示、關鍵環節嚴格控制,達到促進患者安全的目的,降低了不良反應發生率[19-20];本研究中觀察組不良反應發生率明顯低于對照組(P <0.05),分析原因可能是本研究中記錄的不良反應往往與誤吸息息相關,警示牌以生動形象的漫畫形式向患者展現了安全警示,患者在日常生活中可以不斷受到安全信息提示,從而提高患者的安全意識[21],降低了患者的誤吸發生率,另一方面也降低了因誤吸而產生的不良反應[22]。

本研究中,觀察組患者的護理滿意度明顯高于對照組(P <0.05),分析原因可能是警示安全標志時加入了警示圖片,加強了警示安全標志所傳達的溫馨,改善了病房環境,能夠為患者提供一定程度的精神支持[23]。此外,生動形象的警示安全標志將傳統的宣教融入人文關懷[24],護理人員利用警示安全標志可以更規范地為觀察組患者提供護理支持,患者在護理過程中接受了更多來自護理人員的關心和護理工作,可以更好地接受且不斷復習相關安全教育知識,更加認可護理人員的服務態度和服務水平,因此提高了護理滿意度[25]。

綜上所述,警示安全標志能有效減少急診留觀患者的誤吸發生情況,降低不良反映發生率,提高護理滿意度。