庫布齊沙漠200 MWp光伏陣列的截流阻沙效應研究

賈瑞庭, 蒙仲舉, 黨曉宏, 唐國棟, 石濤

(內蒙古農業大學沙漠治理學院, 呼和浩特 010018)

光伏發電是將太陽輻射轉化為電能,是環保節能可再生的綠色資源利用方式,是未來能源結構的基礎[1-3]。沙漠地區豐富的太陽能輻射和土地空間資源是光伏發電項目建設的優良選址[4-5],但沙區風沙活動劇烈,生態系統脆弱且穩定性低,風蝕和沙埋危害嚴重威脅光伏發電設施的安全。針對沙區光伏電站風沙危害,許多學者開展了光伏板干擾下的地表風蝕堆積機理和沙害防治措施研究。郭彩贇等[6]研究指出,光伏板干擾改變了流場分布,導致光伏電板不同位置處地表發生蝕積態勢,從而引起板前沿風蝕坑(溝)、板間堆積沙壟地貌現象;袁方等[7]通過綜合分析植物風蝕防治機理、效益,探究了最佳風蝕防治措施。

以往的沙害防治研究主要偏重于單組電池板對近地表風沙活動的影響,而過境風和攜沙氣流在陣列內的風沙活動研究較少。因此,研究光伏陣列不同位置的流場和輸沙差異,有助于進一步認識沙漠地區光伏電站對近地表風沙活動的影響。基于此,本研究在庫布齊沙漠200 MWp光伏電站測定了陣列外圍流動沙地、陣列內上風向邊緣和下風向邊緣3個觀測點的風速變化和輸沙情況,探討了光伏陣列對局部風沙活動的影響,以期為評估沙漠地區建設規模化光伏電站對風沙環境的影響提供理論支撐。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

研究區位于鄂爾多斯市獨貴塔拉鎮200 MWp光伏電站(37°20′—39°50′ N,107°10′—111°45′ E,圖1),該區屬于典型溫帶大陸性季風氣候,海拔1 136 m,年平均氣溫為5~8 ℃,年均太陽總輻射量597.9 kJ·cm-2,年均降水量150~400 mm,且季節分布不均勻,主要集中在6月下旬到9月上旬,年蒸發量2 100~2 700 mm。風沙活動集中在3—5月,最大瞬時風速達24 m·s-1,年大風日數25~35 d,在WNW盛行風作用下形成新月型沙丘、新月型沙丘鏈和格狀沙丘鏈,且植被覆蓋度低,60%的沙地為流動沙地[7-8]。

光伏電站于2018年12月施工完成,電站由36°最佳傾角的單晶硅電池板陣列組成,電池板板面向南,呈東西走向,相鄰兩排光伏陣列間距900 cm,板上沿垂直高度270 cm,板下沿垂直高度35 cm;單組電池板由2排18列99 cm×195 cm基本光伏電板單元組成,整體規格為400 cm×1 800 cm;電站面積為5.37 km2,建設前進行了地面平整,地形起伏度較小,試驗期間光伏陣列內地表植被蓋度為0%。

1.2 試驗設計

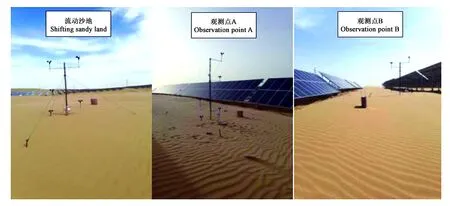

為分析光伏陣列的防風阻沙效應,對光伏陣列內上風向邊緣處測點A、下風向邊緣處測點B的風速變化和輸沙情況進行觀測(圖2)。有研究表明,光伏電板的存在改變了近地表流場分布,光伏電板的結構與導風板結構類似,光伏電板迎風側到背風側流場表現為板后沿匯流加速、板下阻流減速、板前沿抬升加速和板間消散恢復區。其中板間區域受光伏板局部影響較小,更能代表區域光伏陣列的風沙環境特征。因此,本研究光伏陣列內觀測點設在板間位置。與此同時,在距離光伏陣列西側邊緣300 m處的外圍流動沙地設置對照觀測點。

風速觀測:數據觀測時間為2019年4月,風速風向傳感器和數據采集儀均采用美國Onset Computer Corporation 的小型HOBO移動氣象站。觀測高度分別為20、50、100和200 cm,數據采集頻率為1 s,每隔3 s記錄1次數據,觀測期間風向為W。

圖2 觀測現場Fig.2 Experimental observation site

輸沙量觀測:輸沙量與風速同步觀測,在不同觀測點各布置1組階梯式集沙儀,集沙儀進沙口15層,每層進沙口尺寸為2 cm×2 cm,可以觀測近地表0~30 cm高度的輸沙情況。集沙儀的開口與觀測期間風向正對,其底部與地面平齊,觀測開始時同時打開集沙儀進沙口,觀測結束后同時關閉,測定時間為30 min,將收集的沙粒帶回實驗室,用0.01 g精度天平進行分層稱重,粒徑特征采用激光粒度儀測定。

1.3 測定指標及數據處理

1.3.1風速變化率風速變化率的計算公式如下。

(1)

1.3.2空氣動力學粗糙度和摩阻速度空氣動力學粗糙度是氣-固界面“無滑移”層厚度,表示近地表風速減小到0時的高度。本研究采用普朗特-馮卡門的速度對數分布規律描述風速廓線方程(公式2),根據近地表4個高度的風速和高度的自然對數擬合線性函數(公式3),通過最小二乘法求出擬合直線的截距a和斜率b,在公式(3)中,令uz=0可求出粗糙度和摩阻速度[9-10]。

(2)

uz=a+bln(z)

(3)

z0=exp(a/b)

(4)

uz=kb

(5)

式中,uz為高度z處的平均風速,m·s-1;u*為摩阻速度,m·s-1;z為風速廓線上的某點距地面垂直高度,m;z0代表空氣動力學粗糙度,m;k為卡門常數,取值0.4。

1.3.3輸沙率輸沙率是觀測高度內單位時間通過單位寬度的輸沙量,輸沙率計算公式如下。

(6)

式中,q為輸沙率,g·min-1·cm-1;Q為輸沙量,g;t為觀測時間,min。

1.3.4沙物質粒徑垂向分布特征集沙儀沙物質粒徑通過濕篩法測定,試驗儀器為Mastersiaer 3000激光粒度儀。為了能更清楚揭示風沙流結構特征,將集沙儀采集的沙物質通過激光粒度分析并將平均粒徑轉化為Φ值標準以便于分析。利用對數轉化法將實際土壤粒徑轉換為Φ值。

Φ=-log2D

(7)

式中,D為沙物質粒徑,mm。

1.4 數據統計

利用Excel 2010進行數據統計分析,采用Orgin 7.0進行作圖。

2 結果與分析

2.1 風速廓線與空氣動力學粗糙度

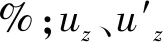

2.1.1風速變化圖3顯示,由于光伏陣列的阻擋作用,陣列上風向邊緣處觀測點A和下風向觀測點B相較于流動沙地在近地表0.2 m高度處平均風速分別降低了27.76%、29.83%。隨著觀測高度增加,風速降低效果呈現降低趨勢,在2.0 m高度處平均風速分別降低了11.01%、17.44%。由于W風向條件下陣列下風向邊緣觀測點B風程更長,相較于陣列上風向邊緣處觀測點A對過境風削弱作用則更為明顯。因此,過境風由流動沙地進入光伏陣列后,沿風程各高度的風速不斷被削弱且減弱效果隨高度增加而降低,表明光伏陣列對近地表風速有較大的阻滯作用。

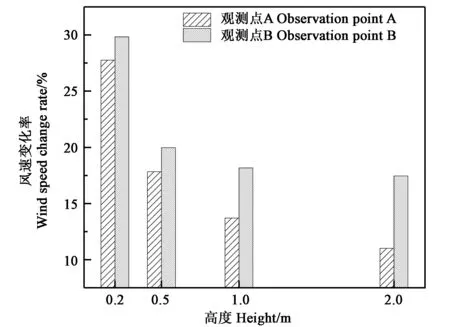

2.1.2風速廓線和粗糙度風速廓線分布反映了陣列內外風速垂直變化規律(圖4),風沙流活動集中在近地表,大量的含沙顆粒積累了大量的動能。因此,20—50 cm高度內風速隨高度增加變化比較急劇,50—200 cm高度內風沙活動較弱,含量較低和粒徑較小的懸移質對風速變化影響不明顯,風速隨高度的變化逐漸放緩。流動沙地不同風速梯度下風速與高度自然對數均呈良好的線性關系,風速廓線方程為uz=a+blnz,擬合相關度R2均大于0.97;由于光伏陣列對氣流活動的干擾,相較流動沙地,陣列內風速廓線發生顯著變化,不同梯度風速觀測期光伏陣列內不同高度風速差異性較流動沙地的減小,陣列上風向邊緣觀測點A 20—50 cm高度內風速增加更劇烈,風速廓線呈對數規律;陣列下風向邊緣觀測點B 20—50 cm高度內風速增加較劇烈,50—100 cm高度內風速有降低趨勢,只有在風速較大時,風速廓線呈對數規律。

圖3 觀測點A、B的風速變化率Fig.3 Wind speed change rate of observation point A and B

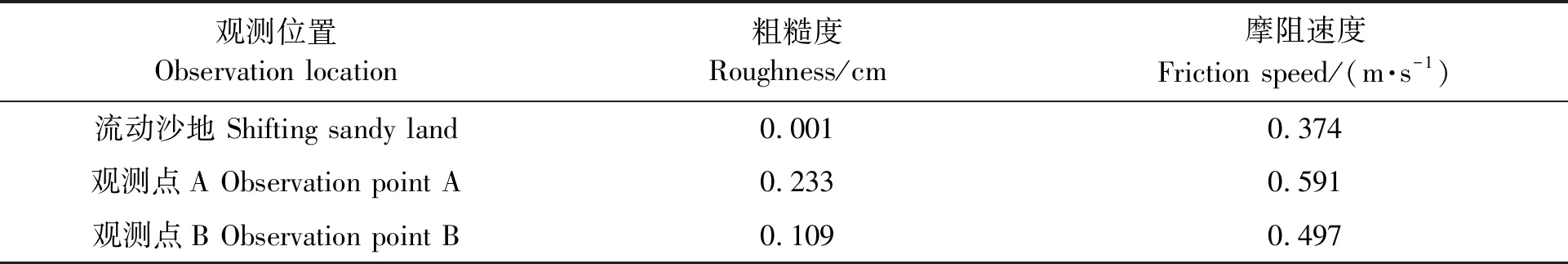

粗糙度和摩阻速度是描述下墊面對氣流運動所受摩擦阻力的重要參數。表1結果表明,過境風由流動沙地進入光伏陣后粗糙度和摩阻速度增大,流動沙地、陣列上風向邊緣觀測點A和下風向邊緣觀測點B粗糙度分別為0.001、0.233、0.109 cm,上風向邊緣測點A、上風向邊緣測點B粗糙度分別為流動沙地的233倍和109倍。流動沙地、陣列上風向邊緣觀測點A和下風向邊緣觀測點B摩阻速度分別為0.374、0.591、0.497 m·s-1。摩阻速度差異規律性與粗糙度一致,陣列內摩阻速度均大于流動沙地。由此可見,光伏陣列布設增大了對近地表風能的削弱作用,導致地表空氣動力學粗糙度和摩阻速度增大,光伏陣列內風蝕潛力降低。

圖4 光伏陣列不同部位不同風速梯度條件下風速廓線Fig.4 Wind profile under different wind speed gradient conditions at different photovoltaic array parts

表1 粗糙度和摩阻速度Table 1 Roughness and friction speed

2.2 風沙流結構

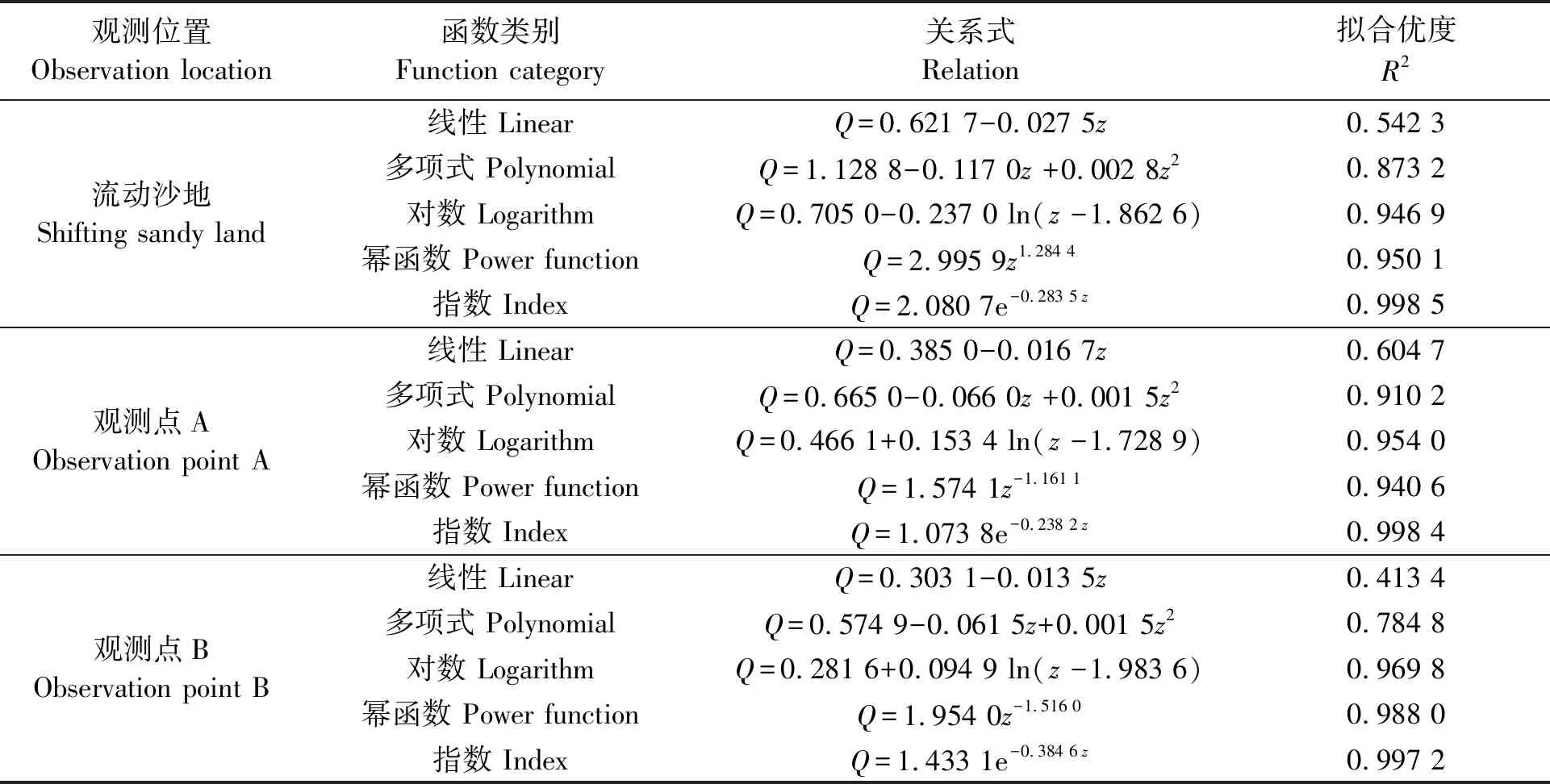

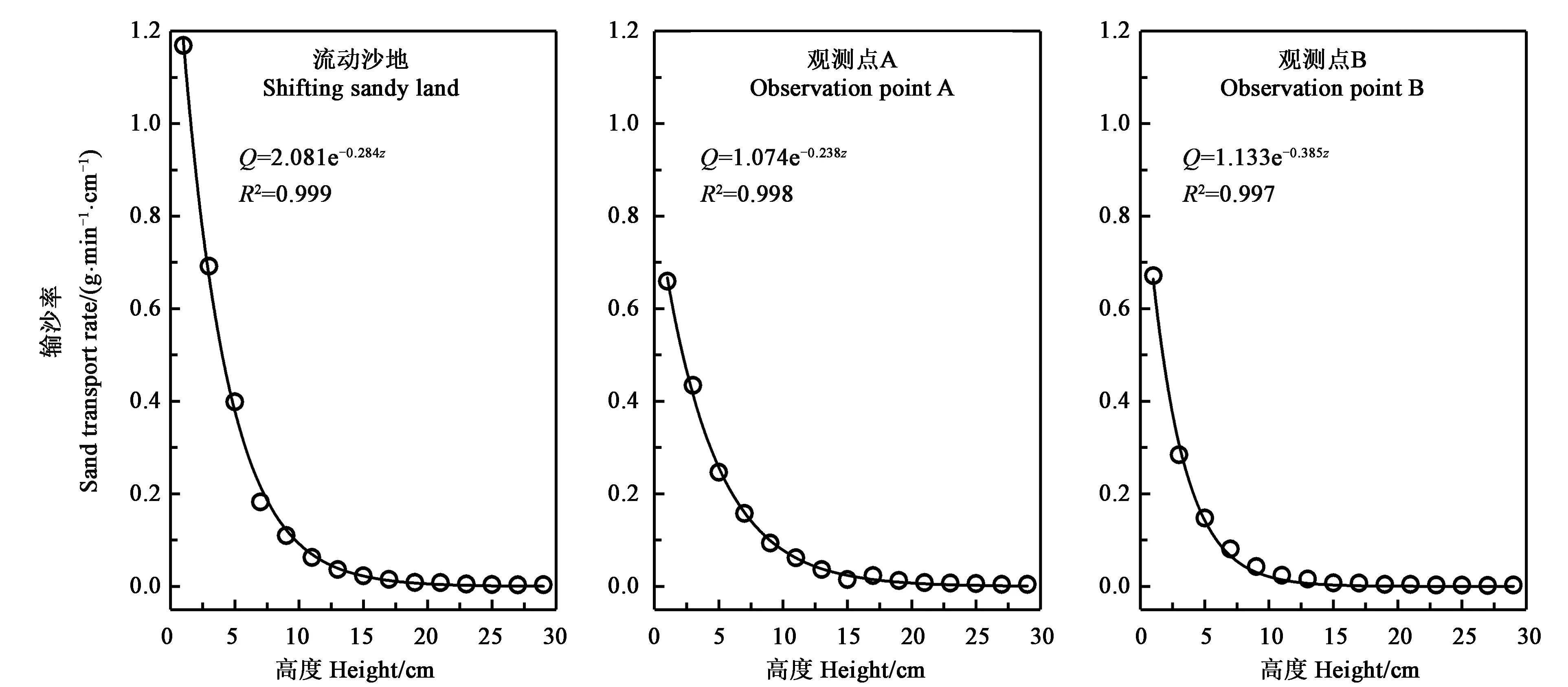

2.2.1輸沙量隨高度的分布特征風沙流結構是指氣流搬運的沙物質隨高度的分布特征,輸沙率是描述風沙流結構和風沙活動強度的重要指標,為研究輸沙量隨高度的變化規律,通過數學模型進行風沙流通量擬合,而擬合函數受研究方法、積沙儀效率和研究區沙物質性質的影響,擬合函數有分段函數、冪函數、對數函數和指數函數等。本研究通過多個函數進行風沙流通量擬合,發現指數函數擬合相關度最佳,其函數形式為:Q=a×ebz,R2均大于0.99(表2)。因此,流動沙地、上風向邊緣、下風向邊緣處3個觀測點輸沙量隨高度的按e的負指數規律減小。

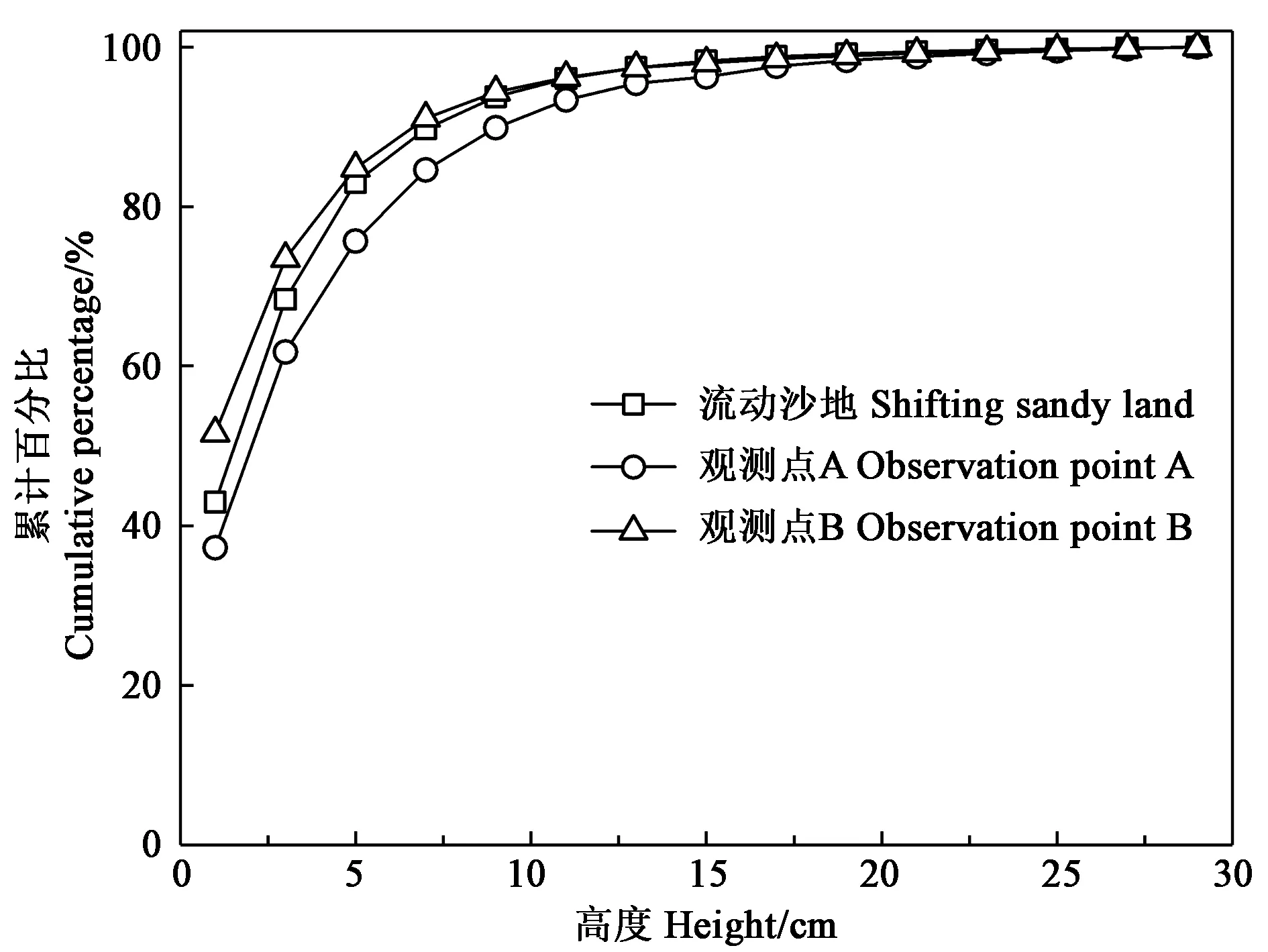

流動沙地0—6 cm輸沙量占總輸沙量的83.02%,且集中于0—2 cm高度,90%以上的輸沙量集中于0—10 cm;上風向邊緣觀測點A 0—8 cm輸沙量占總輸沙量的84.59%,90%以上的輸沙量集中于0—12 cm;下風向邊緣觀測點B 0—6 cm輸沙量占總輸沙量的84.83%,90%以上的輸沙量集中于0—8 cm。攜沙氣流由流動沙地經過光伏陣列后,陣列上風向邊緣觀測點A沙物質躍移質活動層高度增加,下風向邊緣觀測點B沙物質躍移質活動層高度降低(圖5),其原因為上風向邊緣觀測點A位于陣列入風口屬于氣流驟變區,電池板對過境氣流具有導向作用,氣流沿電池板向上運動,導致躍移質活動加強,而下風向邊緣觀測點B經陣列削弱后,氣流較穩定,躍移質高度低于上風向邊緣和流動沙地,可知,陣列干擾下削弱了沙物質輸移,絕對輸沙量降低,起到類似沙障的作用。

表2 輸沙量與高度擬合關系Table 2 Fitting relationship between sediment transport and height

流動沙地、上風向邊緣觀測點A和下風向邊緣觀測點B的輸沙率隨高度變化如圖6。隨高度增加,輸沙率趨于減少,但是降低趨勢表現為3個階段:0—6 cm 高度范圍內輸沙率隨高度的增加而迅速減少,減少率范圍為62%~78%;6—10 cm 高度范圍內輸沙率隨高度的增加降低較緩;10—30 cm 高度范圍內輸沙率隨高度的增加變化較小。0—30 cm垂直輸沙斷面,流動沙地、陣列上風向邊緣觀測點A和下風向邊緣觀測點B三個觀測點累計輸沙率分別為2.72、1.77、1.30 g·min-1·cm-1,陣列上風向邊緣觀測點A和下風向邊緣觀測點B輸沙率分別為流動沙地的65.07%、47.79%。

圖5 不同高度輸沙量百分含量Fig.5 Percentage of sand transport at different heights

圖6 輸沙率垂直分布特征Fig.6 Vertical distribution characteristics of sand transport rate

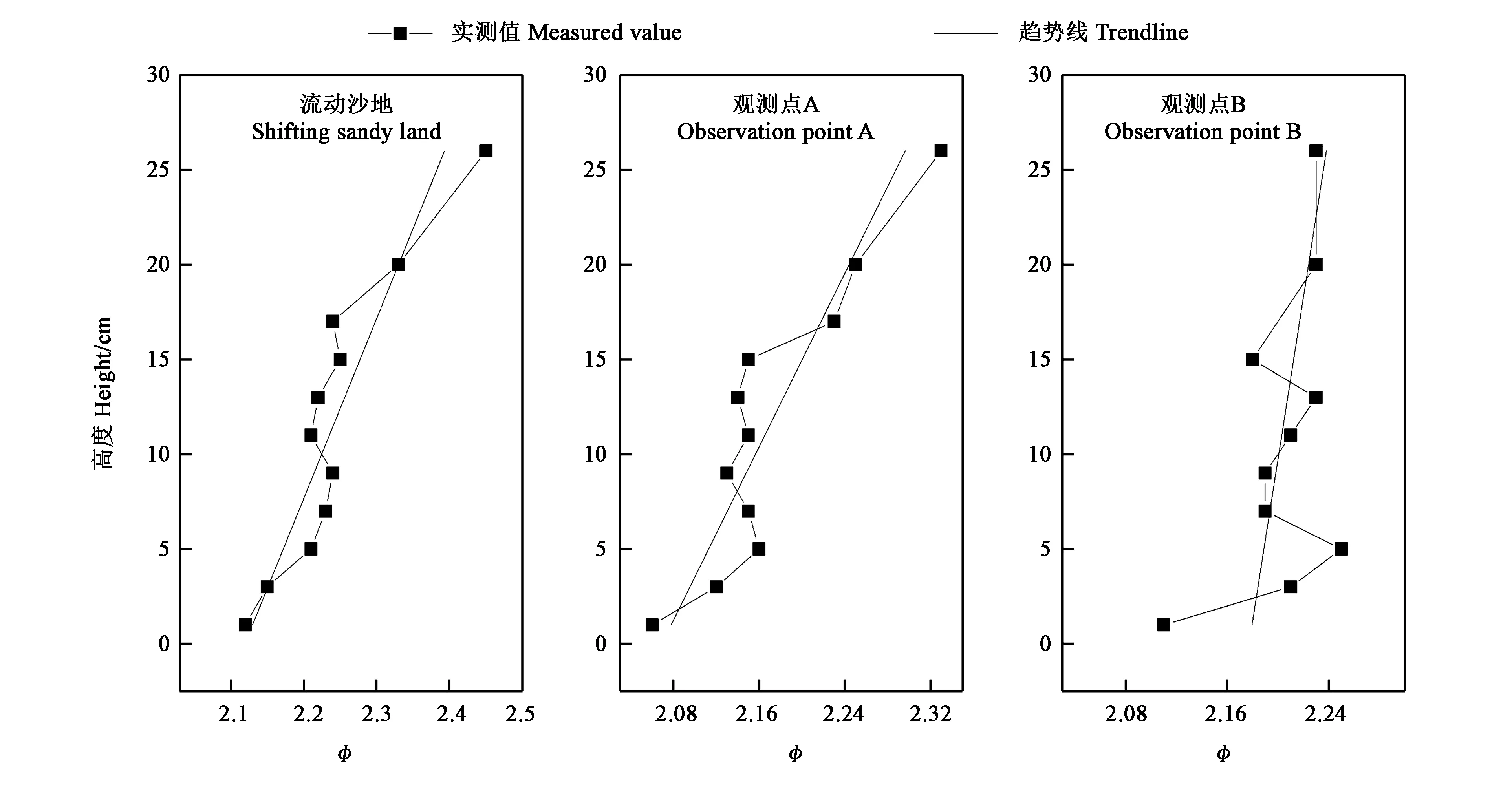

2.2.2平均粒徑隨高度分布特征研究砂粒粒徑和高度的關系,對于認識砂粒的運動特性具有重要意義。圖7結果顯示,集沙儀中沙物質由貼地層至高層 φ 值呈增大趨勢,即隨高度升高平均粒徑變小,φ 值都集中在2.0~2.5范圍內,是以中沙和細沙為主。在0—5 cm高度內各觀測點平均粒徑隨高度增加明顯降低趨勢;在5—10 cm高度內流動沙地平均粒徑降低較小,而陣列上風向邊緣觀測點A平均粒徑有增大趨勢,下風向邊緣觀測點B平均粒徑表現為先急劇降增大都趨于穩定;在10—15 cm高度內觀測點A平均粒徑變化與流動沙地一致,觀測點B則表現為先降低后忽增大趨勢;15—30 cm高度內平均粒徑均表位為降低趨勢。同時由于攜沙風在陣列內受電板阻擋作用風速降低,氣流托舉力降低,大顆粒沙物質無法輸送到高處,導致陣列內平均粒徑減小。

3 討論

通過陣列外流動沙地、陣列內上風向邊緣和下風向邊緣3個觀測點的風速和輸沙觀測試驗,結果表明,光伏陣列內風速降低11.01%~29.83%,且隨高度增加降幅減弱。殷代英等[11]對共和盆地荒漠區研究指出,光伏電站的布設使得風速減小了53.92%;張金萍[1]研究結果顯示,相對電站周邊,電站內風速降低23%~43%。造成這一差異的主要原因是觀測期間風向與光伏電板板面的夾角不同。風向和光伏電板板面垂直時,氣流經光伏電板阻擋作用受到最大的升力和阻力,陣列內風速降低顯著,風向和電板板面夾角小于90°時,對近地表風速所起到的攔截作用較弱。而本研究風向(W)與光伏電板板面的平行,陣列對風速的攔截作用最弱,因此,本研究光伏陣列內的風速的降低值低于前人研究結果。光伏陣列干擾了氣流紊動性,陣列內風速廓線發生變化,風速增加率隨高度增加均呈降低趨勢,但陣列內風速增加率均高于流動沙地,即陣列內風速在垂直高度的變化大于流動沙地,這與線性擬合后的斜率變化一致。該結果與趙鵬宇[12]報道的烏蘭布和沙區光伏陣列風速廓線在垂直高度變化相一致。陣列內上風向邊緣和下風向邊緣近地表粗糙度分別為流動沙地(0.001 cm)的233倍、109倍。因此光伏電站建設會改變該地區原來的下墊面狀況,增加地表粗糙度,削弱了過境風能量,近地表風速沿風程逐漸降低,陣列內風蝕潛力降低。

圖7 沙物質粒徑垂向分布特征Fig.7 Vertical distribution characteristics of sand material size

此外,陣列外流動沙地90%以上的輸沙量集中于0—10 cm,這與張華等[13]的研究結果一致,其研究表明科爾沁流動沙地80%以上的輸沙量集中在0—10 cm高度層內。攜沙氣流由流動沙地經過光伏陣列后,光伏電板對過境氣流具有導向作用,氣流沿電池板向上運動,導致躍移質活動加強,陣列上風向邊緣躍移質活動層高度增加,90%以上的輸沙量集中于0—12 cm。下風向邊緣陣列削弱后,氣流較穩定,躍移質活動層高度降低,90%以上的輸沙量集中于0—8 cm。陣列外的流動沙地輸沙率為2.72 g·min-1·cm-1,陣列內上風向邊緣和下風向邊緣輸沙率為流動沙地的65.07%和47.79%,這與陳曦等[14]的研究結果一致,其研究結果表明,電站內輸沙量低于裸沙對照,且隨著深入電站內內部,輸沙率呈降低趨勢。為探究輸沙量隨高度的分布特征,本研究通過數學模型進行線性函數、多項式函數、對數函數、冪函數和指數函數進行風沙流通量擬合,發現對數函數和冪函數擬合相關度較佳,指數函數擬合相關度最佳,陣列干擾并沒有改變風沙流通量函數,這與Namikas[15]和Ellis等[16]研究結果一致。Dong等[17]通過對不同類型地表的風沙流進行擬合函數比較分析,指出指數函數和冪函數都能較好地模擬近地表1 m以下的風沙流,建議使用系數較少的指數函數模型。根據陳曦[18]對沙區光伏電場的風沙流輸移特征研究,結合本研究結果可以看出,沙區光伏電站設施可以降低過境風速和削弱攜沙氣流。本研究可為沙區大規模光伏設施建設對脆弱生態環境的風沙活動影響提供參考依據。