論《畫山水序》與《林泉高致》山水畫美學思想之比較

沈敏

內容提要:宗炳的《畫山水序》作為中國首篇山水畫論具有劃時代意義。文中處處所言及的玄學、儒家、道家、佛家等皆體現著中國傳統的審美標準。而北宋郭熙的《林泉高致》延續了中國傳統審美標準,將宗炳所提出的山水觀看之道進一步細化,提出了“三遠”的觀看之道。文中也有多處創新,體現了與宗炳不同的美學思想。筆者首先分析了兩部中國山水畫論所體現出的東方美學思想,進而將兩者進行比較,得出從宗炳《畫山水序》到郭熙《林泉高致》所體現出的是一直不變的中國傳統審美標準,也通過比較得出兩部著作所偏好的美學思想不同。

關鍵詞:畫山水序;林泉高致;莊子;道家;儒家

一、宗炳《畫山水序》中的美學思想

“澄懷味象”是宗炳在《畫山水序》中開篇所主張的美學思想。“圣人含道映物,賢者澄懷味象”,其中“澄懷味象”意指通過賢者心中無雜念的感性活動顯現萬物之象。這一境界由賢者這一主觀審美主體通過對自然山川這一客體進行“味”的審美活動而實現。“澄懷”是一種修養的功夫,通過澄清內心而為接納一切、體味萬象做準備。正如《莊子》:“若一志,無聽之以耳而聽之以心;無聽之以心而聽之以氣。聽止于耳,心止于符。氣也者,虛而待物者也。唯道集虛。虛者,心齊也。”“墮肢體,黜聰明,離形去知,同于大通,此謂坐忘。”其中“心齊”和“坐忘”指無視無聽,抱神以靜,從人的生理欲望中解脫出來,忘掉身體的存在,拋開自己的聰明,離析形體,與大道相通,達到無我的自由精神境界。而“澄懷味象”中的“象”也如《易經》中的“卦象”及各種“意象”。天地萬物變易之學,皆可用符號代表自然界的現象。如八卦符號與太極圖所代表的正是中國傳統信仰儒家和道家的終極真理—“道”。

圣人以自己的聰明才智發現了“道”并加以總結,賢者則以清澄純凈、無欲無求的情懷品味這由道所顯現之象而通于“道”,山水又以其形質之美,更好、更集中地體現了“道”,使仁者游山水得道而樂之,從而得出“仁者樂山,智者樂水”的結論。“仁者樂山,智者樂水”源于春秋時期的孔子《論語·雍也篇》,子曰:“知者樂水,仁者樂山:知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽。”孔子認為智慧的人喜愛水,仁義的人喜愛山;智慧的人懂得變通,仁義的人心境平和。這也印證了宗炳的“仁智之樂”。

“夫以應目會心為理者”,其中的“理”是我們通過眼睛去攝取山水之形象之神靈,心中有所會悟而得到的,由山水之形神而獲其“理”。這也如鄭板橋的“眼中之竹、胸中之竹、手中之竹”,同樣是一個得“理”的過程。山水畫如果畫得巧妙和高明,那么觀畫者和作畫者看到的和想到的也會相同,眼所看到的和心所悟到的便會通感于山水所顯現之神,作畫者和觀畫者神通于世俗之外,即“應會感神,神超理得”。除了“澄懷味象”,宗炳在《畫山水序》中還提出了“臥游”和“暢神”的山水畫美學思想。

二、郭熙《林泉高致》中的美學思想

《林泉高致》主要是由宋代畫家郭熙所撰,其子郭思將其整理成集,約于宋鄭和七年(1117)成書。郭熙作為宮廷御用畫家,其繪畫理論和實踐都有獨到的見解。其“四可”“三遠”的提出讓中國山水畫論自南朝宗炳的《畫山水序》之后又提升了一個新的高度,在文人繪畫興起的宋代是不可多得的一部畫論名著。《林泉高致》分為《山水訓》《畫意》《畫訣》《畫格拾遺》《畫題》《畫記》等多個章節。下面主要以其精華章節《山水訓》為主對郭熙在《林泉高致》中所提出的美學思想進行探討。

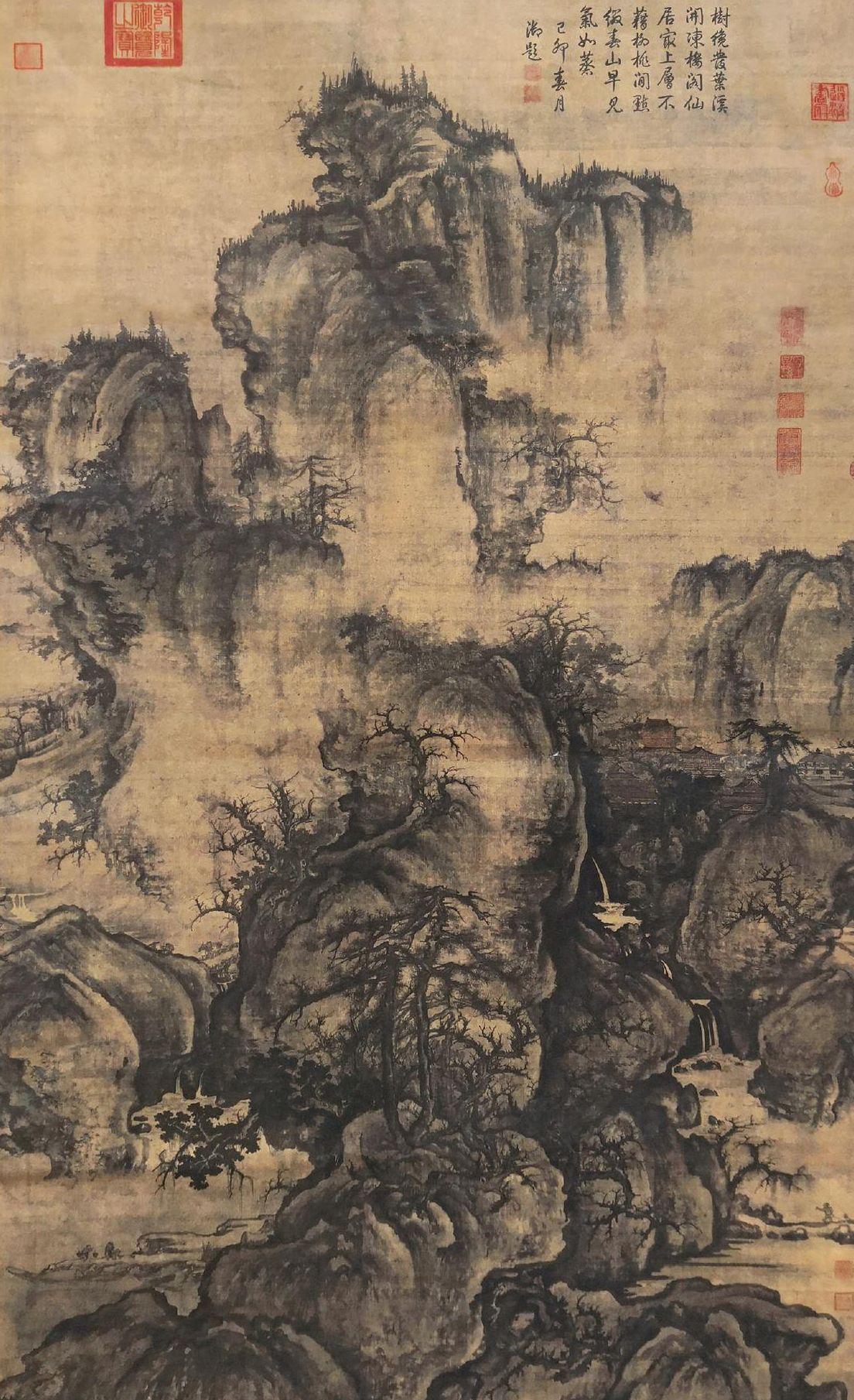

郭熙于北宋熙寧年間為圖畫院藝學,后任翰林待詔直長。他的《山水訓》蘊含著儒家“達則兼濟天下”“天下有道則行”的儒家淑世理想。其文曰:“世之篤論,謂山水,有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。畫凡至此,皆入妙品。但可行可望,不如可居可游之為得,何者?”好的山水畫營造的是讓觀者可以行走、觀望、游玩、居住的山水之境,是可供觀者于身臨其境中品賞的。“四可”之說為身負重任卻留戀山水的儒士提供了審美意境,也體現了莊子所講求的人與自然的融合。郭熙說:“凡一景之畫,不以大小多少,必須注精以一之。不精則神不專,必神與俱成。”他認為作畫時要精神飽滿,靜氣凝神,精神完全專注于作畫的整個過程,才能達到“注精以一之”,即主客體精神合一的狀態。這與莊子的人與自然相融合的藝術精神相契合。人只有在自然中方可得到安慰,通過追求一個可以完全把自己置入的世界,使自己在精神上得到解放。也正如張彥遠所認為的,藝術構思必須“守其神,專其一”。虛靜專一的審美心態是中國藝術家十分認同的一種理論。它強調的是,要創造一個適宜主體進入審美創造與欣賞活動的特定心態。這種心態,在審美關系中首先使主體能夠保持心靈和精神的自由。這樣也就能夠澄懷觀物,體悟到美的真諦。《莊子·外篇·天道》中說:“水靜則明燭須眉,平中準,大匠取法焉。水靜猶明,而況精神?圣人之心靜乎!天地之鑒也,萬物之鏡也。”莊子認為,“水靜猶明”,人的精神寧靜,也能洞照天地之道。同樣,審美主體以虛靜的心態去觀照大“道”,游心太玄,澄懷味象,就會發現“天地之大美”,體會到“至美至樂”。郭熙在《林泉高致》中以“山大物也”“水活物也”形容和描述了山水的各種樣態,論述了山和水之間內在生命的關系,說明他對山水四季有著深刻的觀察和體驗;同時,也體現了魏晉人“以形媚道”的山水審美觀,強調精神的主客合一,情景交融,心凈融于意境之中。郭熙在《林泉高致》文末提出了著名的“三遠法”,對山川分出“高遠、深遠、平遠”這三種觀照方法。“遠”的觀念是魏晉玄學所達到的精神境界,也是當時玄學所追求的目標。當時為了要“超世絕俗”,這樣就出現了山水畫。而郭熙這個“遠”的概念代替了山水形質中靈的觀念,遠即是山水形質的延伸。除了高遠、深遠,郭熙強調了其對“平遠”的體會,認為“平遠”是“沖融”“沖澹”,這正是人的精神得到解脫時的狀態,也正是莊子、魏晉玄學所追求的人生狀態。

三、對比《畫山水序》與《林泉高致》的美學思想

中國傳統審美觀早在東晉畫家顧愷之的《論畫》中就被提出,“以形寫神”,強調形與神的關系。畫家在反映客觀對象時,不僅追求外在形象的逼真,還應追求客觀對象內在的精神實質。對比宗炳的《畫山水序》和郭熙的《林泉高致》兩篇著作,都有體現顧愷之所提及的畫家對其“精神”的追求。《畫山水序》中宗炳將“暢神”作為畫山水的宗旨和目的,畫家最終通過對自然萬物的描摹寫生,表現自然山川并體悟其內在本質,從而獲得暢懷精神的效果。《林泉高致》中,無論是郭熙說的“注精以一之”還是“蓋身即山川而取之”,都是說畫家以自身作為山川去體味,并表現其內在本質,最終實現人與自然天人合一。這也如魏晉人的山水審美觀,追求情景交融,心凈融于自然山川之中,將玄學完全應用在山水上。

宗炳的“臥游暢神”和郭熙的“四可”之說都是山水畫家在自然狀態下達到山水可游的妙品境界—山水畫栩栩如生,富有氣韻,讓觀者能身臨其境,暢玩其中便可感受意境之美。正如南齊謝赫在《古畫品錄》中提出的繪畫“六法”之“氣韻生動”,他認為藝術家不僅要模仿自然,更要進一步表達出形象內部的生命。“氣韻生動”是繪畫創作追求的最高目標、最高的境界,也是繪畫批評的主要標準。為了達到“氣韻生動”,達到對象的核心的真實,畫家要發揮自己的藝術想象。這就是顧愷之論畫時說的“遷想妙得”。一幅畫不僅僅是描寫外形,而且要表現出內在神情,就要靠內心的體會,把自己的想象遷入對象形象內部去,這就叫“遷想”;經過一番曲折之后,把握住了對象的神情,把客觀對象真正特性、內在精神表現了出來,是為“妙得”。

郭熙在《林泉高致·畫意》里說:“世人只知吾落筆作畫,卻不知畫非易事。《莊子》說畫史‘解衣盤礴,此真得畫家之法。人須養得胸中寬快,意思悅適,如所謂易直子諒,油然之心生,則人之笑啼情狀,物之尖斜偃側,自然布列于心中,不覺見之于筆下。……不然,則志意已抑郁沉滯,局在一曲,如何得寫貌物情,攄發人思哉?”他又在《山水訓》中道:“凡落筆之日,必明窗凈幾,焚香左右,精筆妙墨,盥手滌硯,如迓大賓,必神閑意定,然后為之。”宗炳在《畫山水序》中也說:“于是閑居理氣,拂觴鳴琴,披圖幽對,坐究四荒。”這些都體現了莊子的“解衣盤礴”之意,強調了畫家在創作山水畫前應有的狀態。

四、結論

綜上所述,筆者通過對二者畫論的對比研究,認為宗炳的《畫山水序》所體現的美學思想偏“道”家,而郭熙的《林泉高致》所體現的美學思想偏“儒”家。

首先,宗炳在《畫山水序》的開篇就提出“澄懷味象”,指賢者澄清胸懷去體會萬物之象,由山水之象而得與道相通,此處的道即是莊學之道。而宗炳在文末提到的“暢神”也與之莊子逍遙游的狀態對應。萬趣融其神思,通過體悟自然,進入美的觀照中,而成為美的對象,自己的精神也在融入美的對象中得到了解放。其中處處體現著道家的道法自然、大道無為、人與自然宇宙和諧統一的精神。

其次,郭熙雖然在《林泉高致》原序中說“先子少從道家之學,吐故納新,本游方外”,但在“儒”和“道”的平衡中,郭熙本人還是一個儒者,從他入翰林圖畫院,后又任翰林待詔直長,就不難看出儒家思想對他具有很強的指導性作用。他在《林泉高致·畫意》開篇所提出的“易直子諒,油然之心生”藝術觀正是引用了儒家典籍《禮記》中的“易直子諒,油然之心生”,強調加強內心修養,那么平易、正直、慈愛、誠信就會油然而生。郭熙文中“真山水”的山水時空論也正如儒家“上下與天地同流”的思想。總之,無論是東晉的宗炳還是北宋的郭熙,雖然他們所處的時代不同,二人理論有各自偏好的不同,但他們的思想觀點都承襲了中國傳統審美觀所不變的東方審美標準,他們的畫論著作對當時和后世都產生了深遠的影響。

約稿、責編:金前文、史春霖