系統(tǒng)法學(xué)視角的商標(biāo)侵權(quán)判定理論的反思與修正

莫建莉 華東政法大學(xué)

隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,商標(biāo)在生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)等諸多環(huán)節(jié)的使用愈發(fā)頻繁,同時(shí)也促進(jìn)了許多不同的商標(biāo)侵權(quán)行為的發(fā)生。我國的商標(biāo)侵權(quán)判定理論仍舊以保護(hù)識別商品來源功能的混淆理論為主。保護(hù)內(nèi)容單一且未顧及到作為整體的商標(biāo)效能的發(fā)揮。有鑒于此,本文嘗試從系統(tǒng)法學(xué)的視角提出對我國現(xiàn)行商標(biāo)侵權(quán)理論的反思與修正。

一、我國商標(biāo)侵權(quán)判定理論:混淆理論

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十七條第二項(xiàng)規(guī)定:未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo),或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),容易導(dǎo)致混淆的,構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。此項(xiàng)規(guī)定通常被學(xué)界稱為“雙相似+混淆可能性”的商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn),也即在商標(biāo)侵權(quán)案件中,應(yīng)先判斷爭議商標(biāo)或商品的相似性,當(dāng)滿足相似性要件時(shí),再證明混淆可能性的存在即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這一判定標(biāo)準(zhǔn)主要以商標(biāo)混淆理論為基礎(chǔ),其所指向的商標(biāo)侵權(quán)行為模式主要為:他人在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標(biāo),使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)。[1]這一判斷標(biāo)準(zhǔn)看似清晰明確,但法官在具體案件的運(yùn)用中卻并不盡如人意,僅僅以“雙相似+混淆可能性”來保護(hù)商標(biāo)權(quán)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

二、對我國商標(biāo)侵權(quán)理論的反思:局限性

(一)對馳名商標(biāo)保護(hù)不足

在不二家一案中,被告未經(jīng)不二家公司許可擅自將不二家公司的商品分裝到不同的帶有不二家商標(biāo)的包裝盒。被告的行為在涉案商品的流通環(huán)節(jié)不存在混淆,消費(fèi)者對商品的來源也未產(chǎn)生誤認(rèn),購買到的是正版的不二家商品。若適用“雙相似+混淆可能性”的侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn),則被告并不構(gòu)成侵權(quán)。但是,這樣的法律適用明顯有失偏頗,未充分考慮到不二家商標(biāo)作為馳名商標(biāo)的法律保護(hù)。因此,法院在侵權(quán)判定過程中另辟蹊徑,從商標(biāo)效能出發(fā)進(jìn)行說理。商標(biāo)具有識別商品來源的基本功能,也具有質(zhì)量保障、信譽(yù)承載等衍生功能,這些功能是商標(biāo)存在的基石,當(dāng)對商標(biāo)的侵犯已損害其功能時(shí),不以造成混淆為商標(biāo)侵權(quán)要件。[2]被告的分裝行為損害了涉案商標(biāo)的信譽(yù)承載功能,法院最終以《商標(biāo)法》第五十七條第七項(xiàng)之兜底條款——給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為——對該馳名商標(biāo)進(jìn)行保護(hù),判定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

(二)“雙相似+混淆可能性”易陷入循環(huán)論證

在司法實(shí)踐中,法官在適用“雙相似+混淆可能性”的商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí),時(shí)常陷入循環(huán)論證的理論困境。即,在雙相似的判定中考慮混淆可能性,而在之后的混淆可能性的判定中又考慮雙相似。

在“非誠勿擾”案再審中,法院認(rèn)為被訴“非誠勿擾”文字標(biāo)識及圖文標(biāo)識與原告涉案商標(biāo)所對應(yīng)的服務(wù)類別“無論是在服務(wù)目的、內(nèi)容、方式和對象上均區(qū)別明顯。以相關(guān)公眾的一般認(rèn)知,能夠清晰區(qū)分電視文娛節(jié)目的內(nèi)容與現(xiàn)實(shí)中的婚介服務(wù)活動,不會誤以為兩者具有某種特定聯(lián)系,兩者不構(gòu)成相同服務(wù)或類似服務(wù)。”[3]此案中,法院在判斷被訴商標(biāo)與涉案商標(biāo)的服務(wù)類別是否相同或類似時(shí),強(qiáng)調(diào)了“以相關(guān)公眾的一般認(rèn)知”,“不會誤以為兩者具有某種特定聯(lián)系”,也即在進(jìn)行相似性判斷時(shí)以混淆可能性作為依據(jù),陷入了循環(huán)論證的邏輯中。

三、對商標(biāo)侵權(quán)理論的局限性分析:系統(tǒng)法學(xué)視角

(一)商標(biāo)效能與混淆

商標(biāo)效能即商標(biāo)在商品或服務(wù)的生產(chǎn)、銷售、使用過程中所體現(xiàn)的作用和意義。商標(biāo)效能一般包括識別商品來源的功能、品質(zhì)保障的功能、廣告宣傳的功能及其他衍生功能。附著商標(biāo)的商品或服務(wù)在首次銷售后經(jīng)過層層的流通環(huán)節(jié)才能到達(dá)消費(fèi)者的手中,而在流通的環(huán)節(jié)中,商標(biāo)效能也在不斷地?fù)p耗中。

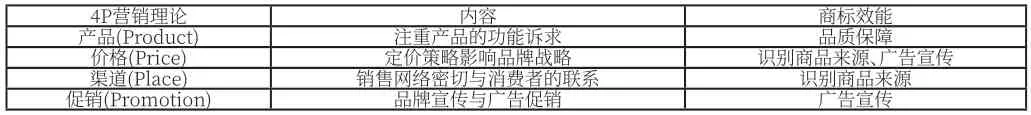

4P營銷理論是是傳統(tǒng)市場營銷科學(xué)的核心內(nèi)容之一,主要包括產(chǎn)品(Product)、價(jià)格(Price)、渠道(Place)、促銷(Promotion),即著名的4P組合。[4]該理論體現(xiàn)了系統(tǒng)思維在營銷中的具體運(yùn)用。而運(yùn)用4P理論來解釋商標(biāo)效能的發(fā)揮過程,更能從整體上把握商標(biāo)效能在商標(biāo)商品流通環(huán)節(jié)的作用及意義,從而能進(jìn)一步地揭示商標(biāo)侵權(quán)的本質(zhì)所在。如下表1所示。

表1 4P營銷理論下的商標(biāo)效能

由上表可以看出,根據(jù)4P營銷理論,1P階段的產(chǎn)品策略聚焦于產(chǎn)品的功能訴求,對應(yīng)了商標(biāo)的品質(zhì)保障功能;2P階段的價(jià)格策略旨在根據(jù)不同的市場地位制定不同的價(jià)格策略從而削弱影響品牌戰(zhàn)略,而品牌的塑造既體現(xiàn)了商標(biāo)的識別商品來源的功能,同時(shí)也體現(xiàn)了廣告宣傳的功能;3P通過建立銷售網(wǎng)絡(luò)密切了商品商標(biāo)與消費(fèi)者的聯(lián)系,更有利于商標(biāo)識別來源功能的發(fā)揮;4P主要指商標(biāo)商品的品牌促銷與廣告促銷,直接體現(xiàn)了商標(biāo)的廣告宣傳功能。

混淆理論是建立在商標(biāo)的識別商品來源功能的基礎(chǔ)之上的,但從前文對商標(biāo)效能的分析可以看到,商標(biāo)效能不只識別商品來源這一項(xiàng),而現(xiàn)今的商標(biāo)侵權(quán)行為正在侵蝕其他幾項(xiàng)的商標(biāo)效能。因此,僅僅運(yùn)用混淆理論作為商標(biāo)侵權(quán)判定的理論依據(jù),已不再適應(yīng)司法實(shí)踐尤其是對馳名商標(biāo)保護(hù)的需要。前述“不二家”案中的法官便深刻意識到了這一點(diǎn),在判決中繞開了混淆理論,創(chuàng)造性地以損害商標(biāo)效能判定商標(biāo)侵權(quán)行為。

(二)顯著性與混淆

商標(biāo)顯著性制度是商標(biāo)法領(lǐng)域一個(gè)重要理論。國內(nèi)學(xué)者大多將商標(biāo)的顯著性表述為標(biāo)識和區(qū)分商品來源。有學(xué)者就認(rèn)為,“商標(biāo)的顯著性,又稱作商標(biāo)的區(qū)別性或識別性,即能夠起到區(qū)別作用的特性。商標(biāo)的顯著性是商標(biāo)保護(hù)的靈魂,它的強(qiáng)度不僅直接決定商標(biāo)是否可以注冊,而且還決定商標(biāo)權(quán)利范圍的大小。”[5]按照前述理解,商標(biāo)顯著性實(shí)則就是商標(biāo)效能中的識別商品來源功能。但是據(jù)此邏輯,似乎有欠妥當(dāng)。即,商標(biāo)的識別商品來源功能是為了防止混淆,若認(rèn)為商標(biāo)顯著性即識別商品來源功能,則商標(biāo)顯著性制度就是為了防止混淆。那么何必多此一舉在侵權(quán)判定中引入混淆可能性判定標(biāo)準(zhǔn),直接以損害商標(biāo)顯著性為依據(jù)判定商標(biāo)侵權(quán)豈不更加便利?進(jìn)一步而言,若以損害顯著性為侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn),則同樣不能給予商標(biāo)效能以全面的保護(hù)。因此,不能以此將商標(biāo)顯著性與商標(biāo)的識別商品來源功能畫上等號。

(三)顯著性與商標(biāo)效能

商標(biāo)顯著性制度旨在在于通過保護(hù)經(jīng)營者對通用名稱、描述性與功能性標(biāo)志的自由使用來實(shí)現(xiàn)公平競爭。[6]顯著性包括固有顯著性和獲得顯著性。有學(xué)者認(rèn)為,“所謂‘固有顯著性’并非真正意義上的顯著性,毋寧說,固有顯著性是商標(biāo)獲得顯著性的有利條件。”“獲得顯著性才是本來意義上的顯著性,是在市場中發(fā)揮實(shí)際作用的顯著性。”[7]固有顯著性的識別商品來源功能是與生俱來的,獲得顯著性是通過后天市場的考驗(yàn)而得的,而標(biāo)記在經(jīng)過“長時(shí)間、大范圍”的使用后,其獲得的不僅僅是識別商品來源功能,更重要的是獲得了固有顯著性商標(biāo)不曾擁有的知名度,即品質(zhì)保障與廣告宣傳等其他商標(biāo)效能。因此在獲得商標(biāo)注冊時(shí),相比固有顯著性商標(biāo),獲得顯著性商標(biāo)可能具備更全面的商標(biāo)效能。

四、對商標(biāo)侵權(quán)判定理論的修正:商標(biāo)效能保護(hù)替代混淆理論

在此之前,已有學(xué)者對商標(biāo)侵權(quán)判定理論的修正提出了自己的看法。如有學(xué)者指出商標(biāo)價(jià)值可分為功用價(jià)值和獨(dú)立價(jià)值,應(yīng)將商標(biāo)價(jià)值有無受到侵害作為判定商標(biāo)侵權(quán)的依據(jù)。[8]也有學(xué)者指出,“混淆標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)設(shè)了商標(biāo)法的消費(fèi)者中心主義,而商標(biāo)法應(yīng)以對商標(biāo)所有人的保護(hù)作為第一要旨,侵害商標(biāo)權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)權(quán)作為考慮的基點(diǎn),以“商標(biāo)顯著性受到損害之虞”作為判定商標(biāo)侵權(quán)的理論依據(jù)。[9]張玉敏教授則從商標(biāo)的本質(zhì)出發(fā),將商標(biāo)的本質(zhì)歸納為一種由使用商標(biāo)的主體、商標(biāo)使用的商品或服務(wù)以及組成商標(biāo)的標(biāo)志相互關(guān)聯(lián)組成的一個(gè)結(jié)構(gòu)體。商標(biāo)侵權(quán)行為的實(shí)質(zhì)即是對上表結(jié)構(gòu)專有性、完整性及穩(wěn)定性的破壞。[10]張玉敏教授的觀點(diǎn)為筆者從系統(tǒng)法學(xué)視角修正現(xiàn)行商標(biāo)侵權(quán)判定理論提供了有益借鑒。

(一)商標(biāo)效能保護(hù)替代混淆理論的可行性

事實(shí)上,不論是以混淆理論還是擴(kuò)張混淆理論對商標(biāo)加以保護(hù),其實(shí)質(zhì)均可歸結(jié)為對商標(biāo)效能的保護(hù)。因此以商標(biāo)效能是否受到損害作為統(tǒng)一的商標(biāo)侵權(quán)判定的依據(jù)是具有一定的可行性的。

第一,有利于保護(hù)馳名商標(biāo)。馳名商標(biāo)不同于普通商標(biāo),它是商標(biāo)所有人多年經(jīng)營的結(jié)果,因此對它的保護(hù)不能同于普通商標(biāo)。而混淆理論在保護(hù)馳名商標(biāo)中所表現(xiàn)出來的力所不能及和一味擴(kuò)張混淆理論保護(hù)馳名商標(biāo)所帶來的商標(biāo)侵權(quán)判定理論的復(fù)雜化,不利于商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件的有效解決。因此,有必要對商標(biāo)侵權(quán)判定理論進(jìn)行修正。如前文提到的不二家商標(biāo)權(quán)糾紛案中,被告的行為并未使消費(fèi)者對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn),若適用混淆理論,則被告并不構(gòu)成侵權(quán)。而法院從保護(hù)商標(biāo)效能出發(fā),被告的行為損害了涉案商標(biāo)的信譽(yù)承載功能,則可以判定侵權(quán)成立。

第二,避免陷入循環(huán)論證,有利于法官判斷。混淆理論在司法實(shí)踐中導(dǎo)致的循環(huán)論證上文已有論證,在此不贅述。以商標(biāo)效能是否受到損害作為統(tǒng)一的商標(biāo)侵權(quán)判斷的依據(jù),有利于法官厘清判斷思路。從商標(biāo)效能這一整體出發(fā),判斷被控侵權(quán)行為是否損害了其中的某一部分或整體。混淆理論主要是制止混淆,保護(hù)商標(biāo)效能之一的識別商品來源功能,而現(xiàn)今的商標(biāo)侵權(quán)行為已不僅僅局限于侵害這一功能,更為多見地在損害其他部分或是作為一個(gè)整體的商標(biāo)效能。因此,僅僅運(yùn)用混淆理論作為商標(biāo)侵權(quán)判定的理論依據(jù),已不再適應(yīng)司法實(shí)踐尤其是對馳名商標(biāo)保護(hù)的需要。

(二)商標(biāo)效能“損害”的認(rèn)定

基于前文的論述可知,商標(biāo)侵權(quán)行為實(shí)質(zhì)上都是對商標(biāo)效能的損害,因此商標(biāo)侵權(quán)行為必然伴隨著商標(biāo)效能的受損。以商標(biāo)效能是否受到損害作為統(tǒng)一的商標(biāo)侵權(quán)判斷的依據(jù)已有其理可言,但如何判斷這一“損害”仍然需要探討。對商標(biāo)效能的“損害”是指“實(shí)際的損害”,還是存在“損害的可能性”即可認(rèn)定商標(biāo)效能受損,或者二者兼有?“損害”的程度又應(yīng)該如何判斷?

1.對商標(biāo)效能的“損害”是指“實(shí)際的損害”。“損害的可能性”即他人的行為“有可能”造成對商標(biāo)效能的損害,而“實(shí)際的損害”則要求他人的行為“事實(shí)上”已經(jīng)損害了商標(biāo)效能。筆者認(rèn)為,若以“損害的可能性”作為對商標(biāo)效能的受損的標(biāo)準(zhǔn),會大大地?cái)U(kuò)張商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利,損害公眾利益,不利于市場經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展。因?yàn)椋凇皳p害的可能性”的標(biāo)準(zhǔn)下,商標(biāo)權(quán)利人的舉證責(zé)任較輕,在更大限度地保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益的同時(shí),也在一定程度上也助長了商標(biāo)權(quán)人濫用權(quán)利的可能,降低了商標(biāo)保護(hù)的門檻,容易導(dǎo)致商標(biāo)所有人不正當(dāng)?shù)母偁帯R虼耍浴皩?shí)際的損害”作為判斷商標(biāo)效能受損的標(biāo)準(zhǔn)更為合理。2.“損害”程度的判斷與商標(biāo)的馳名程度有關(guān)。對于一般實(shí)踐而言,同一商標(biāo)侵權(quán)行為,對馳名商標(biāo)的商標(biāo)效能的損害程度要大于對普通商標(biāo)的商標(biāo)效能的損害程度。原因類似于馳名商標(biāo)可以受到跨類保護(hù)而普通商標(biāo)只能受到同類保護(hù)。因此,對于馳名商標(biāo),造成商標(biāo)效能損害的商標(biāo)侵權(quán)行為的門檻要更低一些;而對于普通商標(biāo),商標(biāo)侵權(quán)行為可能要達(dá)到更高的程度才能造成商標(biāo)效能的損害。

五、結(jié)論

我國現(xiàn)行的商標(biāo)侵權(quán)判定理論以混淆理論為主,混淆理論以保護(hù)商標(biāo)的商品識別來源功能為基礎(chǔ)。但是商標(biāo)在生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)等諸多環(huán)節(jié)的使用過程中形成了一個(gè)商標(biāo)效能體系,而商品識別來源功能僅僅是其中之一,更為重要的是品質(zhì)保障及廣告宣傳功能。以系統(tǒng)法學(xué)的視角審視商標(biāo)效能體系,思考商標(biāo)效能、顯著性及混淆之間的關(guān)系,引入4P營銷理論揭示混淆理論的弊端,從而得出商標(biāo)效能保護(hù)可以更好的保護(hù)商標(biāo)尤其是馳名商標(biāo),且避免陷入混淆理論的循環(huán)論證。