城市更新背景下工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與再利用研究

——以寶雞市工業(yè)遺產(chǎn)為例

徐馳文 中共寶雞市委黨校

黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出“推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”,首次提出“實(shí)施城市更新行動”。工業(yè)遺產(chǎn)大都地處城市的高價(jià)值中心地帶,對工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)與再利用就成為城市更新的重要課題。

一、城市更新與工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)

對于城市更新的理解是在實(shí)踐的發(fā)展中不斷深化的。從九十年代有機(jī)更新的概念到本世紀(jì)初城市再生、城市復(fù)興概念,再到今天結(jié)合中國城鎮(zhèn)化發(fā)展階段要求,從工業(yè)發(fā)展階段對城市發(fā)展的實(shí)際影響出發(fā),以城市工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用為切入點(diǎn),引領(lǐng)帶動城市更新改造,推進(jìn)工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用,帶動城市振興。

工業(yè)遺產(chǎn)是國家工業(yè)發(fā)展進(jìn)程的見證,刻錄了工業(yè)發(fā)展中,經(jīng)濟(jì)社會基礎(chǔ)等各方面的歷史價(jià)值,有著獨(dú)特文化精神。工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)中的“以用促保”模式是當(dāng)前國內(nèi)較主流的模式。比較典型的有北京的798藝術(shù)中心,武漢的平和打包工廠,成都的東郊記憶等,都搭乘上了文化這一列快車,為自己找尋了新的出路。

作為人類歷史上最晚出現(xiàn)的文化遺產(chǎn),工業(yè)遺產(chǎn)是四次工業(yè)革命的產(chǎn)物。工業(yè)遺存隨著時(shí)代的變化,社會背景的變化,人們對其認(rèn)知觀念也產(chǎn)生了調(diào)整,這是工業(yè)遺存的遺產(chǎn)化過程。正如英國文化歷史學(xué)者羅伯特·休伊森曾說,“一百根工廠煙囪是繁榮時(shí)的污染,十根冷卻的煙囪卻是丑陋的眼中釘。最后一根工廠煙囪受到了拆毀的威脅,卻成為過去工業(yè)時(shí)代驕傲的象征。”這一過程,不僅僅是工業(yè)遺產(chǎn)概念認(rèn)知的不斷深化和豐富,保護(hù)和再利用的方式方法也不盡相同且不斷發(fā)展。由工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)文化遺留下來的工業(yè)遺產(chǎn)與農(nóng)業(yè)社會的文化遺存一樣,是人類社會進(jìn)步的重要標(biāo)志,是人類智慧高度凝結(jié)的物質(zhì)表現(xiàn)。工業(yè)遺產(chǎn)反映著工業(yè)時(shí)代普通人的人生價(jià)值,記錄著勞動群眾的人生軌跡,是工業(yè)城市歷史發(fā)展的“閱讀器”。

二、寶雞工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與利用的發(fā)展概況

(一)寶雞工業(yè)遺產(chǎn)資源豐富

寶雞工業(yè)的發(fā)展始自1937年抗戰(zhàn)工業(yè)內(nèi)遷。新中國成立后的“一五”時(shí)期迎來了第一次大發(fā)展。基于寶雞重要的戰(zhàn)略方位和已經(jīng)形成的工業(yè)基礎(chǔ),寶雞成為國家工業(yè)化計(jì)劃的重點(diǎn)城市予以傾斜。三線建設(shè)時(shí)期,寶雞迎來了第二次工業(yè)大發(fā)展,國家投資建設(shè)了27戶大中型企業(yè),寶雞工業(yè)在機(jī)械、電子等方面的優(yōu)勢逐漸形成。改革開放后,特別是進(jìn)入90 年代以來,寶雞工業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加速,工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,工業(yè)企業(yè)無論從規(guī)模還是數(shù)量都實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,形成了涵蓋35個(gè)工業(yè)門類、224個(gè)工業(yè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局,寶雞鈦產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國之首、全球第二,2018年,習(xí)近平總書記曾稱贊:“寶鈦不錯,我知道!”。在寶雞城市80多年的工業(yè)化進(jìn)程中,留下了大量的工業(yè)舊址、工廠設(shè)施,機(jī)械設(shè)備等寶貴工業(yè)遺產(chǎn),這些工業(yè)遺產(chǎn)是寶雞這座城市的特殊語言和歷史記憶。

(二)完成寶雞工業(yè)遺產(chǎn)及工業(yè)博物館摸底調(diào)查

通過對標(biāo)寶雞工業(yè)發(fā)展史,寶雞已經(jīng)完成了對1980年前建成,具有重要或較高歷史價(jià)值、科技價(jià)值、社會文化價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值的廠房、車間、礦區(qū)等生產(chǎn)和儲運(yùn)設(shè)施,以及其他與工業(yè)相關(guān)的社會活動場所進(jìn)行全面梳理和摸底調(diào)查,同時(shí)也完成了對博物館、紀(jì)念館及企業(yè)展館等常設(shè)機(jī)構(gòu)的工業(yè)博物館調(diào)查。初步形成了基于102戶備選企業(yè)摸底調(diào)查數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的、全市部分工業(yè)遺產(chǎn)普查資料整理。2017年,被稱為“中國抗戰(zhàn)工業(yè)奇跡”的寶雞申新紗廠窯洞車間舊址(長樂塬)入選國家第一批工業(yè)遺產(chǎn)名單。2019年12月,陜西省寶雞市鳳縣紅光溝航天六院舊址入選第三批國家工業(yè)遺產(chǎn)名單。2020年,寶雞市文化和旅游局率先在陜西省開展了市級工業(yè)旅游示范基地(工業(yè)遺產(chǎn)旅游基地)的創(chuàng)建工作。經(jīng)文物部門認(rèn)定的工業(yè)遺產(chǎn)達(dá)10個(gè),其中陜西西鳳酒股份有限公司等6家確定為寶雞市首批工業(yè)旅游示范基地,長樂塬抗戰(zhàn)工業(yè)遺址公園和鳳縣靈官峽寶成鐵路遺址確定為寶雞市工業(yè)遺產(chǎn)旅游基地。

(三)寶雞工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)進(jìn)入工業(yè)化后期的關(guān)鍵時(shí)期

70年來工業(yè)化的快速演進(jìn),中國已經(jīng)進(jìn)入到工業(yè)化后期,開始向后工業(yè)時(shí)代邁進(jìn)。隨著工業(yè)化后期的到來,傳統(tǒng)的一些工業(yè)產(chǎn)業(yè)正在被新興的高科技產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等所代替,工業(yè)遺產(chǎn)由此出現(xiàn)。

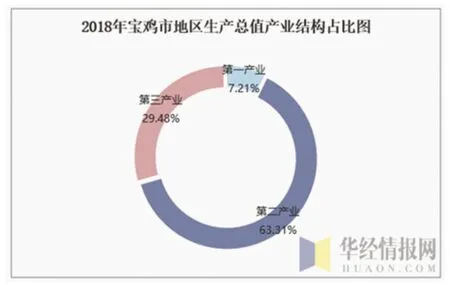

2018年寶雞市地區(qū)生產(chǎn)總值產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比圖

2018年寶雞市第一產(chǎn)業(yè)增加值占比為7.21%;第二產(chǎn)業(yè)增加值占比為63.31%;第三產(chǎn)業(yè)增加值占比為29.48%。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家錢納里城市化率與經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段關(guān)系的理論和經(jīng)濟(jì)學(xué)家西蒙·庫茲涅茨研究表明,2019年寶雞市城鎮(zhèn)化率達(dá)到54.26%,已經(jīng)進(jìn)入向工業(yè)化后期過渡時(shí)期。近年來,隨著寶雞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,工業(yè)遺產(chǎn)的大規(guī)模出現(xiàn)和大規(guī)模被破壞使得工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù),越來越成為一個(gè)現(xiàn)實(shí)又急迫的問題。

三、寶雞工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與利用的問題分析

寶雞工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)和利用逐漸成為一個(gè)重要課題的同時(shí),在工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)踐中,由于工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)工作是涉及經(jīng)濟(jì)、政治、社會、文化、生態(tài)等眾多因素構(gòu)成的有機(jī)統(tǒng)一體,處于起步階段的工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)方式和保護(hù)進(jìn)度還不能滿足工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)需求,存在一些亟待解決的問題。

(一)缺乏深度挖掘,保護(hù)意識模糊

隨著全國工業(yè)遺產(chǎn)的認(rèn)識和保護(hù)氛圍逐漸形成,寶雞在工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)方面也進(jìn)行了城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城市功能及生態(tài)環(huán)境相適應(yīng)的保護(hù)與合理利用探索,通過增強(qiáng)公眾對工業(yè)遺產(chǎn)的認(rèn)識,注重工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)的"地方感",寶雞的工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)取得了一定的成績。但在實(shí)踐中對工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)的認(rèn)識仍僅限于遺產(chǎn)化認(rèn)知,缺乏從工業(yè)遺產(chǎn)群的角度對寶雞工業(yè)遺產(chǎn)的核心內(nèi)涵的深入理解,對工業(yè)遺產(chǎn)中勞動歷史、生產(chǎn)方式、文獻(xiàn)資料、技術(shù)流程等非物質(zhì)遺產(chǎn)的保護(hù)挖掘不夠,在缺乏保護(hù)的狀態(tài)下?lián)p毀破壞較重。

(二)政策法規(guī)不完善,保護(hù)利用兩難

目前,由于在國家層面沒有專門針對工業(yè)遺產(chǎn)的立法,各個(gè)地區(qū)工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)很大程度上取決于當(dāng)?shù)卣闹匾暢潭群捅Wo(hù)力度。2020年6月9日,國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國務(wù)院國資委、國家文物局、國家開發(fā)銀行聯(lián)合印發(fā)了《推動老工業(yè)城市工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用實(shí)施方案》,從實(shí)際出發(fā),提出了開展資源認(rèn)定管理、推進(jìn)重點(diǎn)保護(hù)展示、完善工業(yè)博物館體系、繁榮新業(yè)態(tài)新模式、拓展文化生活新空間、塑造城市文明新形象等6項(xiàng)任務(wù),寶雞在工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)和利用工作雖有突破,尚沒有形成相對完整獨(dú)立的工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)研究,也缺乏完善的工業(yè)遺產(chǎn)檔案記錄,工業(yè)遺產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、向社會公布的工業(yè)遺產(chǎn)清單等大量前期基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)不充分。尤其是工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用的相關(guān)行政審批流程和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)遺產(chǎn)國有資產(chǎn)確權(quán)和合法流通交易體制機(jī)制還沒有建立起來。

(三)工業(yè)博物館的社會化程度尚待提升

工業(yè)博物館是工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)的一種基本手段。《推動老工業(yè)城市工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用實(shí)施方案》的通知,將建立工業(yè)博物館作為主要任務(wù)之一,這成為工業(yè)博物館有序發(fā)展的政策基礎(chǔ)。寶雞的工業(yè)博物館即長樂塬抗戰(zhàn)工業(yè)遺址,是國內(nèi)現(xiàn)存最完整的抗戰(zhàn)工業(yè)遺產(chǎn),現(xiàn)已全面開展工業(yè)歷史遺存征集工作,還沒有完成全部建設(shè)工作。雖然已有國家層面的政策支持,工業(yè)企業(yè)本身應(yīng)該是最直接、最有條件設(shè)立工業(yè)博物館的主體之一,但是按照現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定,仍然存在非國有性質(zhì)的工業(yè)博物館設(shè)立存在諸多不確定性,工業(yè)博物館的藏品法律地位不清晰等需要解決的難點(diǎn)。由于工業(yè)發(fā)展階段限制,西北地區(qū)的工業(yè)化轉(zhuǎn)型時(shí)間較短,對待工業(yè)遺產(chǎn)的研究有限,工業(yè)博物館建設(shè)中史實(shí)、原理、結(jié)構(gòu)等存在研究限定,影響工業(yè)博物館開發(fā)教育、科普、文創(chuàng)娛樂產(chǎn)品的能力和效果。此外,對社會資源投入利用的多元化程度不夠、工業(yè)博物館,特別是企業(yè)博物館開放程度不夠、社會公眾參與程度不高等也是影響工業(yè)遺產(chǎn)活化程度的重要因素。實(shí)踐中還存在因?yàn)楣I(yè)遺產(chǎn)管理涉及工業(yè)和信息化部門、文化和旅游部門、國資委、文物局等多個(gè)部門,管理上真空缺位的情況,不利于遺產(chǎn)的長期、有效保護(hù)。

四、推進(jìn)寶雞工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與利用的政策建議

寶雞工業(yè)遺產(chǎn)不僅僅是文化遺產(chǎn),也是寶雞城市的歷史記憶,呈現(xiàn)著寶雞城市時(shí)代演進(jìn)過程中獨(dú)特的鮮明個(gè)性,構(gòu)成寶雞文化遺產(chǎn)中不可分割的一部分,在推動寶雞工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)的過程中,從保護(hù)戰(zhàn)略制定、保護(hù)原則明確和加大政府作為入手,讓工業(yè)遺產(chǎn)成為延續(xù)城市歷史文脈的載體,為城市高質(zhì)量發(fā)展增添新的動力。

(一)借鑒已有的遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)驗(yàn),盡快制定保護(hù)戰(zhàn)略

近年來,我國一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中心城市,將工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)和再利用作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)升級方式、提升城市文化品味的重要戰(zhàn)略手段并取得了顯著成效,也取得了適于地方特色的有益經(jīng)驗(yàn)。學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)外工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與利用的優(yōu)秀實(shí)踐案例和經(jīng)驗(yàn)和做法,用先進(jìn)的理念和方法,從政策、資金等方面創(chuàng)新現(xiàn)有的工業(yè)遺產(chǎn)利用模式;鼓勵民眾參與、多方合作營造各類市場主體以多種形式參與工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用;開展工業(yè)遺產(chǎn)價(jià)值闡釋展示,推進(jìn)重點(diǎn)保護(hù)展示,探討多種形式的保護(hù)性利用途徑。

(二)對現(xiàn)存的工業(yè)遺產(chǎn)采取“盡量留存、盡量保護(hù)”的原則

工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)起源于英國,是人類后工業(yè)化階段的必然認(rèn)知。工業(yè)遺產(chǎn)概念涉及的領(lǐng)域十分寬泛并且隨著認(rèn)識的加深在繼續(xù)擴(kuò)大。全國各地工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用的狀況告訴我們,長期以來,工業(yè)化發(fā)展階段影響著人們對于工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)的認(rèn)識,目前傾向于保護(hù)歷史悠久的文化遺存而忽視工業(yè)遺產(chǎn)的現(xiàn)象仍然比較普遍,或者說,今天人們還沒有學(xué)會欣賞工業(yè)遺產(chǎn)。由于工業(yè)社會相對于農(nóng)業(yè)社會的快速演化,可以說人們是在猝不及防中迎來工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)問題,在思想、審美、政策上并未做好應(yīng)對準(zhǔn)備,也沒有充分認(rèn)識到工業(yè)遺產(chǎn)的重要?dú)v史意義和文化價(jià)值。同時(shí),也由于工業(yè)技術(shù)的迭代和升級速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過農(nóng)業(yè)社會的技術(shù)變革,工業(yè)遺產(chǎn)相對于農(nóng)業(yè)社會的文化遺存更為脆弱,再加上工業(yè)生產(chǎn)對成本的要求,工業(yè)遺產(chǎn)大都外表樸素平凡,不像古代遺產(chǎn)精雕細(xì)刻,所以工業(yè)遺產(chǎn)不被重視。

(三)加大政府作為至關(guān)重要

對工業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)和再利用要更好發(fā)揮政府作用,發(fā)揮主導(dǎo)作用,聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)宣傳,以多種形式講好“中國工業(yè)故事”。科學(xué)編制規(guī)劃,加強(qiáng)系統(tǒng)性的保護(hù),統(tǒng)籌解決好“留哪些?怎么留?留下來怎么用?”的問題,結(jié)合寶雞實(shí)際,因地制宜,科學(xué)設(shè)計(jì)工業(yè)遺產(chǎn)管理體系框架,形成統(tǒng)一高效的管理體系,從頂層設(shè)計(jì)上避免因多部門管理而導(dǎo)致權(quán)責(zé)不清的狀況;加大工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)的資金投入,建立政府主導(dǎo),社會主體多元化投融資機(jī)制、吸引民間資本積極參與項(xiàng)目開發(fā)建設(shè),出臺相應(yīng)的獎勵和優(yōu)惠政策,為工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)利用提供資金保障。