金融科技3.0背景下證券業經營效率研究

——以滬市A股上市公司為例

蔡敏 江南大學商學院

一、緒論

(一)研究背景與意義

2019年,央行發布《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》,提出“到2021年要建立健全我國金融科技發展的四梁八柱,實現金融與科技深度融合、協調發展”[1]。金融科技浪潮推動下,銀行業科技投入日益增多,在復工復產中金融科技也發揮極大作用。

提到金融科技,往往都將其與銀行保險業聯系,諸多學者也專注于研究金融科技對銀行業影響或銀行業如何利用金融科技戰略轉型升級,很少會把重點放在其與證券業關系上。但“百花齊放”才能“春滿園”,金融科技也逐漸成為證券業高質量發展的戰略選擇。

本文望在效率評價的基礎上探尋金融科技3.0時代對證券公司發展的具體影響,并提出有效改進措施,以期在復雜多變的市場環境中不斷提高我國證券業的市場競爭力。

(二)國內外研究現狀

就研究對象而言,唐珺鈺(2015)研究P2P模式對傳統金融業沖擊及對貨幣政策傳導影響[2];趙軍(2017)通過對保險行業金融科技創新現狀進行分析研究[3];陸龍飛(2018)以1.0時代為背景探究金融科技對商業銀行經營效率影響[4]。而本文選取的是證券行業。

就研究方法而言,J-L Hu(2010)認為使用傳統DEA研究忽略了市場份額限制,用零和收益數據包絡分析公司效率[5];周軍(2017)對綜合指標運用指數法對證券公司效率進行橫向靜態和縱向動態分析[6]。考慮綜合性與動態性,本文將采取DEA-Malmquist模型。

二、我國證券行業發展現狀

在金融科技浪潮的推動下,我國證券業金融科技投入規模日益擴大,但遠不及銀行業保險業的轉型速度。此次疫情對許多行業尤其傳統線下行業有一定程度影響,證券業能經受住沖擊歸功于與金融科技高度融合。但在眾多公司積極與金融科技3.0時代相擁時,也有部分企業將其用于向惡之路,尋找法規漏洞,試探監管底線,借用“大數據戰略”侵犯個人隱私等。2019年全球因網絡安全問題損失5000多億美元,“防范風險”、“金融風險”等成為2020年高頻詞,為相關部門及希望利用金融科技轉型升級的企業敲響警鐘。

三、相關理論與方法

(一)理論基礎

“互聯網金融”被稱為“金融科技1.0時代”,指在金融機構內設置信貸清算系統等IT機構;2013年移動支付等移動云聯網的應用標志著金融科技2.0時代到來;2017年,金融科技取代云聯網金融,進入3.0階段,實現大數據、人工智能、區塊鏈等與金融緊密結合。

(二)實證方法概念

1.DEA-Malmquist模型

傳統的CCR和BCC模型只能橫向比較決策單元在同一時間點的生產效率,Malmquist指數模型可以測度決策單元在不同時期間效率的動態變化。表示為以下數學形式,式中Dt(x,y)表示t的技術條件下,t到t+1期的生產函數;Dt+1(x,y)表示t+1的技術條件下,t到t+1期的生產函數。計算若M>1,效率進步;M=1,效率不變;M<1,效率退步。

四、我國證券公司效率實證分析

(一)指數選取與數據來源

1.指標選取

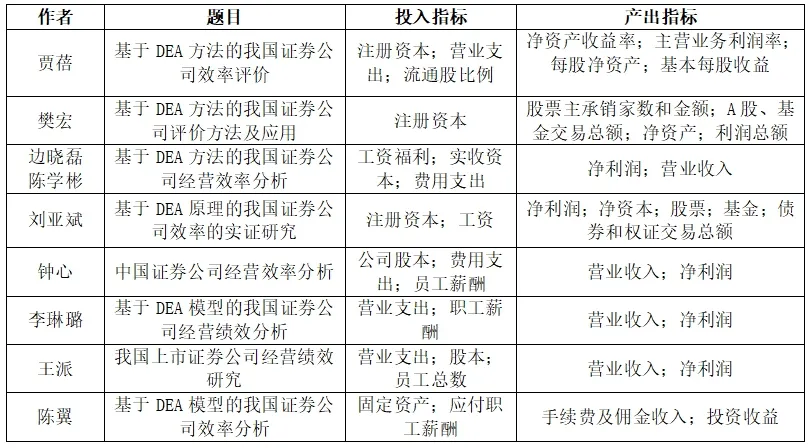

通過相關文獻閱讀,整理出研究證券公司效率常用指標。考慮到全面性,在資本和勞動力方面各選擇一個指標作為投入指標,即營業支出和應付職工薪酬;選取學者都傾向于且能夠反映公司經營效率關鍵的財務指標——營業收入與凈利潤作為產出指標。但眾位學者在對效率進行評價過程中,均未考慮證券市場波動性以及行業高風險性。因此還將以凈資產與凈資本之差作為第三個投入指標,對滬市A股證券公司效率進行實證分析。

表4-1 樣本指標數據

2.數據來源

選滬市A股上市證券公司為樣本對象,共29家公司,剔除凈資產小于凈資本、數據信息不完整、ST股等12家上市公司,剩余17家。選滬市A股因為在滬市交易公司多為國有大中型企業,對中國市場影響力更大。上市公司是行業的翹楚,有代表性。

2017中國步入金融科技3.0時代,而2019年是目前年報發布最近時間。因此本文選擇的時間節點是2017年-2019年。三年來金融科技實現從“2.0”向“3.0”過渡,在全球范圍內,許多國家也大力發展金融科技行業,因此選擇這一時間段來研究可以說明問題。研究數據來源于國泰安數據庫、同花順網數據以及各證券公司年度財務報告。

(二)實證研究

17家公司2017-2019年度投入指標與產出指標共255個數據,運用DEAP2.1軟件計算出以2017為基期的各年度Malmquist指數、全要素生產率變動(TFP)、效率變動(EC)、純技術變動(PTE)、技術變動(TC)、規模效率變動(SE)等,整理結果如表4-3所示。

2019年相較2018年,這17家上市證券公司技術均有明顯的進步,在效率變動(EC)與規模效率變動(SE)均無太大進步甚至稍落后情況下,以財通證券、中原證券為代表的14家公司全要素生產率(TFP)均>1,說明在金融科技3.0背景下,眾多證券公司已能抓住機遇,提高自身企業質量和效率。規模效率(SE)相比2018年有一定程度的退步,可看出許多公司在與科技融合的道路上也進行了適當的規模削減,從而培養精而優的企業。

表4-3 我國滬市A 股17 家上市證券公司2018-2019 年Malmquist指數測度表

同時可以看出,我國滬市17家上市證券公司的平均全要素生產率在2018年有略微下降,2019年穩定上升。近年來,整個證券業都非常重視金融科技的發展,國內各大券商都緊密布局金融科技,引進金融科技人才,打造金融科技核心競爭力。

17家上市證券公司中僅有3家公司年平均全要素生產率變化<1,其余14家均有一定幅度上漲。海通證券、天風證券、華泰證券平均技術變動指數都有較大進步,與這幾家公司在3.0時代抓緊機遇有關。海通證券全面推行客戶經理制;天風證券自主開發的證券交易系統“天風高財生”與艾真融科達成合作;華泰證券明確將金融科技納為其核心競爭力。

五、結論與建議

(一)結論

從滬市A股選17家上市證券公司為樣本,利用Malaquist模型進行分析,得出結論:

金融科技3.0時代,我國上市證券公司年均全要素生產率增加,2019年增幅達28.7%;技術效率在2019年明顯提高,但效率變動和規模效益減少,表明證券業在規模報酬可變情況下,受金融科技影響,趨近于技術有效,且技術效率提高能帶動全要素生產率提高。

同時,有14家證券公司技術效率提高,體現在金融科技3.0背景下,整個證券行業也意識到提升金融科技核心競爭,進一步加強自身數字化轉型的重要性。有14家證券公司全要素生產率是進步的,表明在技術進步的促進下,證券公司的經營績效有明顯提高。

在金融科技3.0背景下,積極擁抱金融科技,加速技術進步,將有助于證券業效率提高,為證券公司在證券業中擁有核心競爭力、證券業在中國行業中占有一席之地推波助力。

(二)建議

1.建立支持金融科技的組織結構、管理機制和業務流程,加強行業交流。證券公司應該對傳統組織結構進行重組,以促進信息技術資源協調。同時還需建立一定的保障機制,促進技術和業務團隊之間有效合作,創造可以貼近指導業務的創新科技。

2.深入自我剖析,尋找自我優勢。在金融科技布局時期,證券公司應深入分析公司應采取怎樣的實施方式,從哪個業務切入,如何切入,如何改變業務經營方式,如何突破困境,從而為自己的企業打下堅實的基礎,探索出符合自身特點的、可逐步發展的模式。

3.金融科技重點不在科技,勿忘初心。牢記新興科技只是為金融服務的一種手段。關鍵要先穩定服務,求穩基礎上再去創新。不可將金融科技運用到向惡之路。