VSD 負壓引流術在剖宮產術后切口愈合不良及切口感染的應用

張六妹

(廣東省廣州市番禺區婦幼保健院,廣東 廣州 511400)

0 引言

剖宮產作為臨床婦產科常用輔助分娩手段,主要針對異常分娩、高危妊娠女性,可有效挽救母嬰健康,提高臨床分娩成功率;近年,隨著外科手術安全系數提高,剖宮產手術不斷成熟,于臨床自愿接受剖宮產患者增多,臨床因剖宮產手術導致術后切口愈合不良情況呈現上升趨勢,受到臨床學者高度關注。剖宮產作為侵入性操作,對女性患者子宮功能具有一定影響,術后康復周期較長,易于術后出現切口感染、脂肪液化等情況,是導致切口愈合不良發生的主要因素,嚴重影響孕產婦術后轉歸情況,增加臨床治療難度,若沒有及時給予有效的治療措施,危害患者生命安全[1]。手術切口愈合不良一定程度增加孕產婦院內感染發生風險性,延長孕產婦住院周期,導致不必要的醫療資源浪費,誘導不良醫患糾紛,需針對剖宮產術后切口愈合不良因素,開展有效的防治措施尤為重要。創面負壓封閉引流技術為臨床創面治療新型手段,通過為創面營造一個負壓環境,進行創面引流,可有效促使新生肉芽再生,縮短術后創面愈合周期,為臨床多種創面常用治療手段[2]。現本研究筆者會提高我院剖宮產手術開展有效性,規避術后切口愈合不良及切口感染情況發生,引入負壓封閉引流技術,以傳統創面管理為參照,開展平行比對。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集本單位婦產科收治行剖宮產手術分娩患者為探查對象,病例篩查時間2014 年1 月至2020 年10 月,孕產婦術后伴有切口愈合不良情況,共計32 例,依據患者剖宮產手術序號劃分小組,參照組16 例,年齡范圍23-40 歲,均值(28.66±0.27)歲,孕周37-42,均值(40.18±0.27)月;試驗組16 例,年齡范圍24-37 歲,均值(28.59±0.31)歲,孕周35-42,均值(40.15±0.29)月;就2 組剖宮產孕產婦基線資料做數據統計(P>0.05),差異具有比對價值。

納入標準:(1)所選孕產婦產后均伴有不同程度的切口愈合不良情況;(2)所選孕產婦均為單胎妊娠, 自愿或遵醫囑接受剖宮產手術,無術后大出血情況發生;(3)研究開展征求倫理委員會批準,患者入組前簽署書面知情書[3]。

排除標準:(1)合并其他妊娠并發癥;(2)術后伴有可疑出血、活動性出血等VSD 負壓引流術開展禁忌癥;(3)拒絕參與研究或中斷研究患者。

1.2 方法

兩組孕產婦均由相同婦產科外科小組實施剖宮產手術,術后進行清創處理,將切口滲出部分進行縫合,清除局部壞死組織、膿腫分泌物,解除局部組織黏連,借助生理鹽水進行局部皮膚沖洗;參照組患者輔以紗布填充,依據膿液情況實施引流,若發現創面存在積液滲出情況,需及時進行藥物更換;試驗組患者給予負壓封閉引流技術,借助聚乙烯酒精水化海藻鹽泡沫等材料進行局部填充,借助海綿及半透膜進行局部覆蓋,隔斷細菌侵襲,外部連接負壓吸引裝置,設置吸引壓力為0.017-0.060Mpa,開展間歇性治療,每天治療6-8 小時;所選患者均持續治療7 天。

1.3 評價標準

統計比對2 組患者換藥次數、切口愈合時間、切口愈合率;分別于術前、術后1 天、術后1 周取患者靜脈血送檢,借助ELISA 檢測法,測量腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白細胞介素-6(IL-6);評估患者術后切口感染發生情況,若孕產婦于術后7 天內切口更換藥物時發現切口創面伴有淺黃色液體,可見不同程度脂肪滴,取樣本于顯微鏡下觀察,組織可見脂肪細胞;切口紅腫且伴有膿液,予以患者血常規檢查,可見白細胞計數增多,伴有全身高熱癥狀,可確診為切口感染。

1.4 統計學分析

統計學軟件SPSS 24.0 進行假設校驗,計數資料分布用(%)表達,卡方假設校驗,計量資料分布用(±s)表達,t樣本假設校驗,P<0.05 設為統計學差異基礎表達。

2 結果

2.1 2 組患者切口管理情況統計

試驗組換藥次數、切口愈合時間等指標均低于參照組,切口愈合率高于參照組,行統計校驗,差異顯著(P<0.05),見表1。

表1 2 組患者切口管理情況統計[±s]

表1 2 組患者切口管理情況統計[±s]

組別 n 換藥次數 切口愈合時間 切口愈合率參照組 16 5.84±0.27 7.56±0.68 85.57±2.47試驗組 16 2.29±0.11 5.43±0.59 95.83±3.11 t 值 7.108 6.371 7.749 P 值 0.002 0.014 0.000

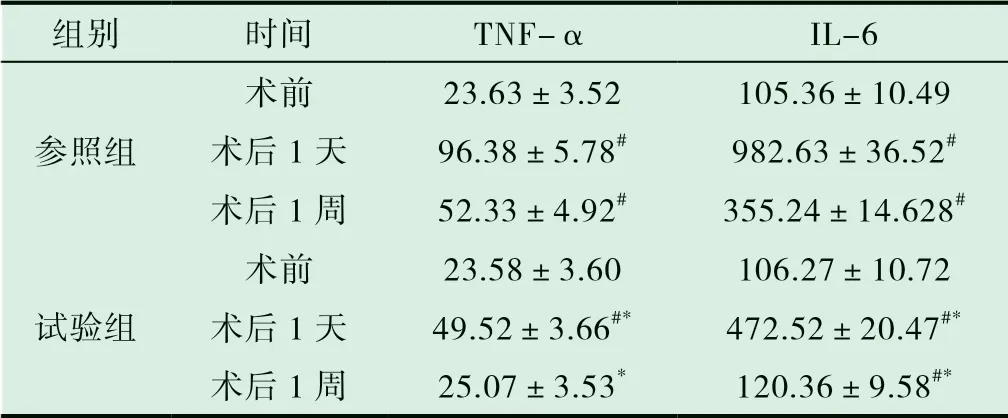

2.2 術前術后2 組患者炎癥指標統計

術前2 組TNF-α、IL-6 炎癥指標具有一致性,術后1天、術后7 天TNF-α、IL-6 炎癥指標較比術前升高,試驗組TNF-α、IL-6 炎癥指標低于參照組,行統計校驗,差異顯著(P<0.05),見表2。

表2 術前術后2 組患者炎癥指標統計[±s,n=16]

表2 術前術后2 組患者炎癥指標統計[±s,n=16]

注:與同組術前比對#P<0.05,與參照組術后1 天、術后1 周比對*P<0.05。

組別 時間 TNF-α IL-6參照組術前 23.63±3.52 105.36±10.49術后1 天 96.38±5.78# 982.63±36.52#術后1 周 52.33±4.92# 355.24±14.628#術前 23.58±3.60 106.27±10.72術后1 天 49.52±3.66#* 472.52±20.47#*術后1 周 25.07±3.53* 120.36±9.58#*試驗組

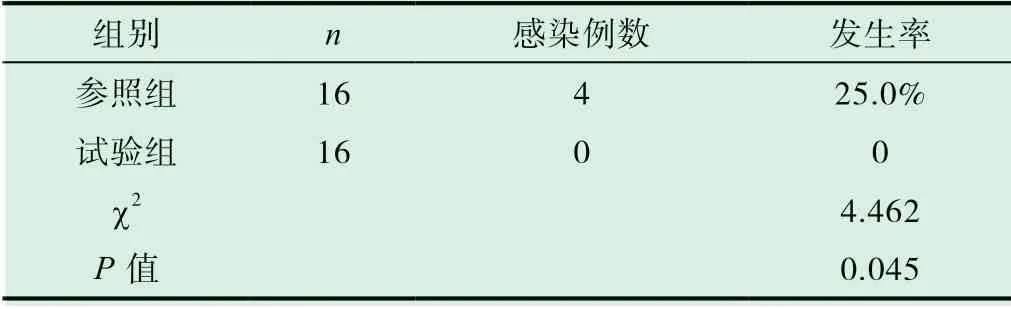

2.3 2 組切口感染發生情況統計

試驗組無切口感染例數,參照組切口感染發生率25.0%,行統計校驗,差異顯著(P<0.05),見表3。

表3 2 組切口感染發生情況統計[n/%]

3 討論

剖宮產作為臨床常見外科手術,因孕產婦產后機體免疫力較低,為院內切口感染發生的高風險人群,易導致創面愈合不良,為婦產科發展亟待解決的問題之一;既往臨床針對剖宮產術后創面多采用多側孔引流術,但于臨床應用中發現,多側孔引流術換藥頻次較多,易影響新生肉芽組織再生,導致切口感染情況發生,增加臨床治療風險性[4]。近年,隨著臨床醫療事業不斷發展,創面負壓封閉引流技術被確立起來,于臨床瘡面管理中,可有效阻斷細菌侵襲,臨床應用操作簡單,可有效應對復雜創面,縮短創面愈合周期,借助負壓引流裝置,為新生肉芽組織再生提供一個良好的環境,降低切口感染等情況;于臨床應用中,需注意由于負面封閉引流開展之前,對創面周圍滲出液及壞死組織進行徹底清除,確保切口周圍環境干凈整潔,為肉芽組織生長提供一個良好的環境,可有效規避切口愈合不良情況發生[5-6]。

剖宮產術后切口愈合不良患者對臨床護理依賴性較大,因產婦機體免疫機制較低,于炎癥因子感染下,易導致切口感染;作為炎癥因子重要參數,腫瘤細胞因子-α 及白細胞介素-6 可客觀反饋病灶炎癥反應[7];白細胞介素-6 作為誘導T 細胞脂質分化的主要因素,可客觀評估機體免疫應答情況,腫瘤細胞因子-α 作為炎癥發展中的重要參數,可同時激活中性粒細胞及淋巴粒細胞,增加血管細胞內膜通透性,進而促使炎癥分泌物增多,可客觀反饋其炎癥水平[8];經由評估兩種炎癥因子,術前2 組TNF-α、IL-6 炎癥指標具有一致性,試驗組術后1 天、術后7 天TNF-α、IL-6 炎癥指標低于參照組(P<0.05);試驗組切口感染發生率低于參照組(P<0.05),可客觀反饋,創面負壓封閉引流技術可有效應對局部炎癥反應,嚴重利于創面愈合。本研究表明,試驗組換藥次數、切口愈合時間等指標均低于參照組,切口愈合率高于參照組,VSD負壓引流術于剖宮產術后切口愈合不良應用療效確切,可規避切口感染發生,推動術后康復,可于臨床深化研究及推廣。