涪陵新區游憩型綠道網絡規劃探析

張 超,秦明一

(長江師范學院 現代農業與生物工程學院,重慶 408100)

1 引言

綠道最早起源于美國,經歷了漫長的發展期,逐漸演化成為集城市規劃學、風景園林學、景觀生態學等交叉學科研究的熱點,按其性質和功能主要分為健身型綠道、生態型綠道、游憩型綠道和綜合娛樂型綠道[1]。近些年來,我國的綠道建設也如雨后春筍般快速發展,如成都天府綠道[2]、武漢東湖綠道[3]和廣州綠道等,但多數設計實踐功能較為單一,更多的是通過自行車道或人行道構建形成慢行交通系統,沒能充分考慮人的活動。本文以涪陵新區為例,以游憩型綠道為著力點,探索游憩型綠道在城市新區建設過程中的規劃模式,以期對城市新區綠道網絡規劃提供一些參考和借鑒[4]。

2 游憩型綠道的概念和功能

2.1 游憩型綠道的概念

游憩型綠道是指位于城市中的、依托城市水體、道路、公園綠地等形成的、以提供市民游憩和外來游客旅游為主要功能的線性游憩空間[5]。

2.2 游憩型綠道的功能

2.2.1 連接功能

游憩型綠道屬于城市慢行交通系統的一部分,可以將自然資源與居民區、旅游景點、歷史文化資源、公共設施等其他資源相互連通,以提高游憩資源的可達性[6]。

2.2.2 游憩功能

游憩型綠道可以為人們提供更多貼近自然的場所,安全、自由地開展散步、跑步、輪滑、垂釣、騎車等戶外活動,以愉悅身心和緩解壓力;同時提供更大的戶外交往空間,增進市民之間、市民與游客之間的融合與交流[6]。

2.2.3 生態功能

游憩型綠道可以將分散的城市綠地、水體等自然資源連接起來,形成生態網絡,減少景觀的破碎化;同時也可以為動植物的遷徙提供生物通道,保護野生生境和生物多樣性。

2.2.4 社會功能

游憩型綠道可通過配置宣傳、解說、展示功能等設施,增強民眾尊重自然的意識和達到科普教育的目的;同時也可以成為環境與歷史文化資源的緩沖帶,更有效地保護利用這些資源[7]。

3 涪陵新區游憩型綠道網絡規劃設計

3.1 規劃設計理念

規劃將游憩、更新和生態三大理念融合在一起,相輔相成[8]。從綠道規劃到設計貫徹游憩的主題,同時兼顧生態,通過降低投入和成本,減少對原場地的破壞,又可以達到良好的生態效益。對現狀道路進行充分的利用,根據現狀道路規劃綠道路線,增加和美化道路綠地。

3.2 綠道網絡規劃

根據涪陵新區的規劃布局,綠道網絡總體布局由6條主線、4條連接線、3條支線組成,串聯各類綠地,使設計理念貫穿于整個綠道規劃,總長約63 km,直接服務人口約10萬人。

主線:6條主線,主要連接朱家溝、銅鼓石、龍井坵、鎖口坵、兩桂湖、城市森林公園等,實現涪陵新區的歷史文化資源和生態資源的有機連接,提高沿線居民的生活環境質量。

連接線:4條連接線,促進了部分區域綠道主線之間的有效連接。

支線:3條支線,加強了部分綠道主線以及連接線與主要發展節點的聯系。

3.3 綠道分級設計

將現狀城市道路進行改造,對周邊的附屬綠地進行小范圍的優化升級改造。將行道樹樹池連通,增加植物的圍合感,形成雙排行道樹的路面效果,同時增加非機動車道的寬度,條件允許范圍將自行車道和人行道分隔開。根據所在位置的發展情況及路面寬度能滿足人們的出行分為綠道主線、綠道連接線、綠道支路。

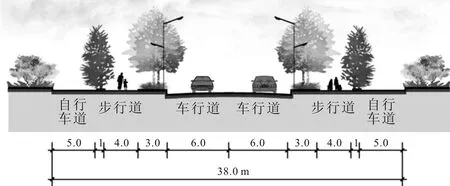

3.3.1 綠道主線

根據場地現狀,考慮到所有群眾的出行便利以及生活娛樂,在部分區域設置了自行車道,同時設置護欄或是綠化帶,以分離機動車和自行車,保障行人安全。規劃路線呈網狀結構,主要是由聚龍大道、太乙大道、太白大道、聚業大道、鶴鳳大道和聚源大道6條大道構成。一般模式為人行道3 m,自行車道2 m,綠化帶2 m,綠道路寬度4 m,綠道控制范圍44 m(圖2)。

圖1 涪陵新區綠道網絡規劃布局

圖2 綠道主線標準斷面

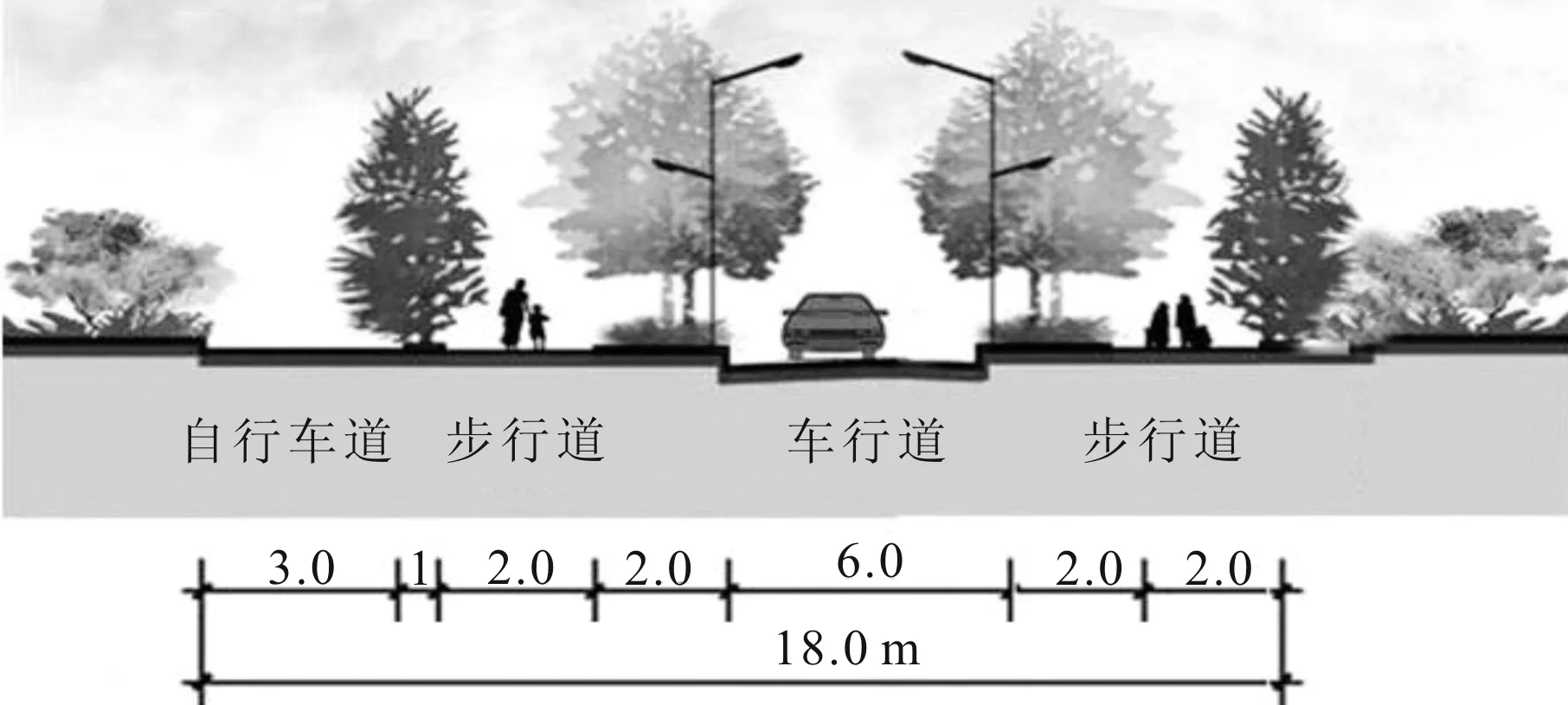

3.3.2 綠道連接線

此類道路一般不是城市主要路線,所以綠化帶較少,對人行道和自行車道的要求就比較高。設計中就將道路與綠化緊密結合,達到游憩與美觀相結合。此線路由6條道路組成,連接鶴鳳大道和聚源大道的道路(銀灘路)、接聚賢大道和聚源大道的道路(學府路)、連接鶴鳳大道和太白大道的道路、連接太白大道和聚業大道的道路、連淶灘河公園南邊的道路和淶灘河公園東邊的道路。一般模式為人行道4 m,自行車道5 m,綠化帶3 m,綠道路寬度3 m(圖3)。

圖3 綠道連接線標準斷面

3.3.3 綠道支路

此類道路一般位于居住區附近,往往自然環境比較優美,可以將道路融入到環境中,對原有環境可以最大限度地保留,車行道無需太多,否則就破壞了游憩氛圍。主要是以自行車道和人行道為主。設計可以豐富植物種類,設置自行車道,方便人們出行。規劃的綠道支路主要是連接主線或是位于公園附近的道路。由3條道組成,分別為連接聚源大道和聚業大道的道路、淶灘河公園南邊的規劃道路以及條是橫穿涪陵中央公園的城市環道(圖4)。

圖4 綠道支路標準斷面

4 結語

涪陵新區位于山水聚集之處,又有良好的自然資源,其游憩型綠道網絡的建設將會很大程度上促進新區綠色公共服務設施的建設,構成山水綠廊的空間布局,提升涪陵新區的形象和品位,為市民提供優良的游憩休閑空間,建設景觀優美的慢行通道,真正讓城市的生活慢下來。